定年を迎え、活動量が減ると、カロリーの過剰摂取や運動不足により、体重が増えてしまう。

これが「高血圧」や「高血糖」「高コレステロール」といった、健康リスクにつながることは、多くの人が理解している。

しかし、「健康の大切さを実感するのは、病気をしてから」という話をよく耳にする。

そうならないよう、「ダイエット」を始める人もいるが、「なかなか効果が出ない」と感じ、途中で諦めてしまうケースが多い。

ここでは、ダイエットを始めてどの程度の期間で、どのような変化が現れるのか、途中で挫折する原因や心理状態を分析し、無理なく継続し、リバウンドを防ぐ方法について見ていきたい。

ダイエットの効果が出るまでの期間と体の変化

「ダイエット」の効果は、すぐには現れない。

多くの人は「1週間で劇的に痩せる」と期待するが、現実は異なる。

「ダイエット」には段階があり、それぞれの期間で、体にどのような変化が起こるのかを、知っておくことが重要である。

1. 「初期(1週間〜2週間)」の体の変化と心理状態

「ダイエット」を始めたばかりの1週間〜2週間は、体が変化し始める大切な時期である。

しかし、劇的な変化が起こるわけではなく、むしろ不安やストレスを感じやすい時期でもある。

この期間で、急激に体重が減ることがあるが、多くは「水分」と「筋肉のグリコーゲン(糖質の貯蔵エネルギー)」が減った結果である。

脂肪が減るわけではないので、ここで停滞しすることが特徴である。

ポイント:体重が減りやすいが脂肪は落ちていない

「ダイエット」を始めると、まず水分と筋肉内のグリコーゲンが減るため、急に体重が落ちることがある。

しかし、これは脂肪が減ったわけではなく、体内の一時的な変化にすぎない。

この時点で「簡単に痩せる」と思い込むと、後の停滞期で挫折しやすい。

吾輩も、2週間程度で3kgほど体重が減ったので、意外と簡単に減るもんだなと思っていた。

① 体の変化(1週間〜2週間)

✅ 最初に減るのは「水分」

「ダイエット」を始めると、最初に減るのは脂肪ではなく水分である。

特に、炭水化物の摂取を控えると、体内のグリコーゲン(エネルギー源)が減り、それに結びついていた水分も排出される。

そのため、最初の1週間で1〜2kgくらい落ちることがある。

✅ むくみが取れ、少しスッキリする

塩分の摂取量が減ると、水分の滞留が解消され、顔や足のむくみが取れることがある。

そのため、「なんとなくスッキリした感じ」がすることも。

✅ 腸内環境が改善し、便通が良くなることも

食物繊維の多い食事や水分摂取を意識すると、腸の動きが活発になり、便秘が解消されることもある。

逆に、食事の変化により一時的に便秘になる人もいる。

✅ 体脂肪はまだ大きく減らない

脂肪燃焼が本格化するのは、3〜4週間目以降であり、最初の2週間では、体脂肪は大きく減らない。

そのため、体重計の数字だけに頼ると、「全然痩せていない」と思いやすい。

② 心理状態(1週間〜2週間)

ポイント:最初はやる気が高いが、次第に焦りや不安が出る。

✅ 1〜3日目:「よし、頑張るぞ!」

「ダイエット」を始めたばかりの頃は、モチベーションが最高潮。

「絶対に痩せる!」と決意し、食事や運動に気を使う。

✅ 4〜7日目:「少し痩せたかも?」

水分が抜け、1kgほど体重が減ることもあるため、「思ったより簡単かも」と感じる。

しかし、まだ見た目の変化はほとんどないため、「本当に効果が出るのかな?」と不安になり始める。

✅ 8〜14日目:「全然変わらない…」

最初に減った水分の影響が落ち着き、体重が停滞しやすい時期。

「あれ?最初は減ったのに…」と感じ、焦りや疑いが出てくる。

また、食事制限や運動の習慣がストレスになり、「こんなに頑張っているのに報われない」とモチベーションが低下する。

③ ダイエット初期に挫折しないための対策

ポイント1:「最初は水分が減るだけ」と理解しておく

この時期に大事なのは、「まだ脂肪は大きく減らない時期」だと知っておくこと。

「脂肪燃焼はこれから」という意識を持つことで、不安を減らせる。

吾輩も、このことを知っていたおかげで、挫折せず次ぎのステップに進むことが出来た。

ポイント2:体重だけでなく、体調や見た目の変化もチェック

体重だけに注目すると、減らなくなったときに焦りやすい。

そのため、「むくみが取れた」「お腹の張りが減った」「便通が良くなった」などの変化も評価し、ポジティブな面に目を向ける。

ポイント3:途中でやめないために、小さな成功体験を積む

「ダイエット」初期は、「とにかく続けること」が最も大事。

そのため、次のような小さな目標を設定すると良い。

- 「1週間続けたら、好きな本を買う」

- 「10日間達成したら、おしゃれなカフェでコーヒーを飲む」

- 「2週間続けたら、新しい運動ウェアを買う」

「ここまで頑張ったから、もう少し続けてみよう」と思える仕組みを作ることが、継続のカギになる。

④ 初期(1週間〜2週間)で覚えておくべきこと

✅ 最初に減るのは脂肪ではなく水分(1〜2kg減ることも)

✅ むくみが取れ、少しスッキリした感じがする

✅ 体脂肪はまだ大きく減らないので、体重だけで判断しない

✅ 1週間を過ぎるとモチベーションが低下しやすい

✅ 小さな目標を作り、途中でやめない仕組みを作る

「ダイエット初期は不安になりやすい時期」と知っておくだけでも、挫折を防ぐことができる。

1〜2週間目は「まだ準備期間」と捉え、焦らずコツコツ続けることが大切である。

2. 「停滞期(2週間〜1ヶ月)」の体の変化と心理状態

「ダイエット」を始めて2週間〜1ヶ月が経つと、多くの人が「停滞期」に入る。

停滞期とは、体が減量に適応し、体重が減りにくくなる時期のことである。

この時期は「努力しているのに痩せない…」と最も挫折しやすい時期でもある。

ここで多くの人が「効果がない!」と諦めてしまいがち。

これは、体が省エネモードになり、エネルギー消費を抑えている状態である。

「ダイエット」では、よくある現象なので、長期的な視点を持つことが重要だ。

ポイント:体が変化に慣れ、体重が落ちにくくなる(ホメオスタシスの働き)

この時期になると、体は「飢餓状態」に適応し、エネルギー消費を抑えるようになる。

これをホメオスタシス(恒常性維持機能)という。

ここで「努力しているのに痩せない」と焦ると、モチベーションが下がりやすい。

しかし、これは正常な過程であり、「ダイエット」を続けることで再び体重が減り始める。

ホメオスタシス(恒常性維持機能)

ホメオスタシスは、生態恒常性と呼ばれる概念である。

生態は何か変化が起こると、それを元の状態に戻そうとするために、様々な変化が生じるということである。

例えば、体温が下がると鳥肌になり体温の低下を防いだり、体を震えさせて強制的に運動を起こして体温を上げるなど。

このような、安定した状態を保つために、内分泌系、自律神経系、免疫系などに変化が起きる機能をホメオスタシスという。

ホメオスタシスは生命活動の基本であり、これが正常に機能しているから生態は命を維持することが出来る。

ホメオスタシスの機能は先ほども述べたように内分泌系、自律神経系、免疫系である。

ストレスや環境変化によってホメオスタシスが損なわれると、体がだるくなったり、心臓や筋肉の機能に影響したり、細菌などに弱くなってしまう。

引用元:安全衛生マネジメント協会 ホメオスタシスとは

① 体の変化(2週間〜1ヶ月)

✅ 体が「省エネモード」に入る(ホメオスタシス効果)

「ダイエット」を始めると、摂取カロリーが減り、体は「エネルギー不足」と判断する。

すると、基礎代謝を下げて、消費カロリーを抑えようとする。

これが「ホメオスタシス(生体恒常性)」の働きであり、停滞期の主な原因である。

✅ 体重がほとんど変わらなくなる(または微増することも)

初期(1〜2週間目)は水分が抜けて体重が減ったが、この時期になると水分量の変動が落ち着き、体脂肪の減少スピードも遅くなる。

その結果、体重が停滞する、または微増することがある。

吾輩も、この時期は、体重減少が停滞していたので、「ホメオスタシス」の働きを知っていたことで、頑張ることが出来ている。

知識が有るか無いかで、その後の結果に影響を及ぼすと思うと、情報収集の重要さがわかる。

✅ 筋肉が分解されやすくなる

食事制限をしすぎると、エネルギー不足を補うために、筋肉が分解されやすくなる。

そのため、筋肉量が減ることで基礎代謝もさらに落ち、ますます痩せにくい体質になる。

✅ 見た目は引き締まり始める

体重の変化がなくても、筋肉がついてきたり、脂肪の分布が変わることで、ウエスト周りや顔が引き締まることがある。

体重よりも「見た目の変化」に注目すると良い。

吾輩も、この時期は、最初の1週間程度でガクッと体重が3kg減った後は、ほとんど変化が無くなった。

しかし、体脂肪率は、25%から23%に減少していた。

② 心理状態(2週間〜1ヶ月)

ポイント1:「頑張っているのに痩せない…」という焦りや不安

✅ 体重が減らない → モチベーション低下

この時期、多くの人が「なぜ痩せないのか?」と不安になる。

特に、最初の1〜2週間で順調に体重が落ちた人ほど、停滞期で大きなストレスを感じる。

吾輩も、まさにこの思いで、ストレスを感じている。

✅ 「食事制限や運動が無駄だったのか?」と疑い始める

「頑張っているのに効果がないなら、もうやめようかな…」と感じることが多くなる。

この心理状態が、「ダイエット」を挫折する大きな要因となる。

ポイント2:「もう少し食べてもいいかも…」という誘惑

✅ 停滞期が続くと「食べても変わらない」という気持ちが出る

体重が減らないと、「少しくらい食べても同じでは?」という気持ちが出てくる。

特に、ストレスが溜まると食べたくなるため、ドカ食いのリスクが高まる。

吾輩も、食べる量を控えているので、ストレスがたまっていて、アイス(カロリー300kcal以上)を食べたいが、我慢するのがつらい。

✅ 「こんなに頑張る必要ある?」と、気の緩みが出る

「もうちょっと楽な方法でいいんじゃないか?」と考え始め、運動をサボったり、間食を増やしたりする人が増える。

ポイント3:「もうやめようかな…」という諦めの気持ち

✅ 「ダイエット向いてないかも…」と自己否定しやすい

努力しているのに結果が出ないと、「やっぱり私はダイエットに向いていないんだ」とネガティブになることがある。

吾輩も、最初の1週間の様に体重が減らなくなったので、この停滞期には、「何故減らないんだ」「ダイエットには向いていないかも」と思い悩んでいた。

✅ 「リバウンドするなら今のうちに食べよう」と思う人も

「ダイエット」を諦めかけると、「どうせリバウンドするなら、今のうちに食べよう」と暴食してしまうケースもある。

③ 停滞期を乗り越えるための対策

ポイント1:「停滞期は誰にでも起こる」と理解する

まず、「停滞期は、正常な生理反応」と知ることが大切である。

停滞期は「体が変化に適応している証拠」なので、この時期を乗り越えれば、また体重は落ち始める。

✅ 「あと1〜2週間我慢すれば、また減る」と考える

停滞期は、通常1〜3週間程度で終わることが多い。

ここでやめてしまうのはもったいない。

ポイント2:体重ではなく、見た目の変化をチェックする

✅ 「ウエストや顔が引き締まったか?」を確認する

体重が変わらなくても、鏡で見ると体のラインがスッキリしていることがある。

写真を撮って比較すると、変化を実感しやすい。

✅ 「体脂肪率」や「ウエストサイズ」も測る

体重よりも、体脂肪率やウエストのサイズを指標にすると、変化を感じやすい。

吾輩も、ダイエットアプリを活用し、体重の他に体脂肪率を記録している。

ポイント3:「チートデイ」を取り入れる

✅ 1日だけ好きなものを食べて、代謝を活性化する

極端な食事制限を続けると、体が飢餓状態になり、エネルギー消費が低下する。

そこで、チートデイ(1日だけカロリーを多めに摂る日)を設けると、代謝が回復し、脂肪燃焼が促進されることがある。

✅ ポイントは「適度に食べること」

「チートデイだから」と暴飲暴食すると逆効果なので、ご飯やパンなどの炭水化物を少し増やす程度が理想的である。

ポイント4:「あと1週間だけ頑張る」と考える

✅ 「1ヶ月続けよう」と思うと辛いが、「あと1週間」と考えると楽になる

停滞期は心理的に苦しいが、短期目標を設定することで乗り越えやすい。

④ 停滞期(2週間〜1ヶ月)で覚えておくべきこと

✅ 停滞期は、「ホメオスタシス(生体の適応反応)」であり、誰にでも起こる

✅ 体重が減らなくても、見た目は引き締まることがある

✅ 「あと1〜2週間で抜ける」と考え、途中でやめない

✅ チートデイを活用し、代謝をリセットするのも有効

✅ 短期目標を立て、「あと1週間だけ続けよう」と思う

停滞期は「ダイエット」の「試練」だが、乗り越えれば再び減量が進む。

ここで諦めずに継続できるかどうかが、「成功する人」と「失敗する人」の分かれ道である。

3. 「脂肪燃焼期(1ヶ月〜3ヶ月)」の体の変化と心理状態

「ダイエット」を始めて1ヶ月を過ぎると、停滞期を抜けて「脂肪燃焼期」に入る。

この時期になると、体がエネルギー消費の仕組みに適応し、脂肪が本格的に燃焼し始める。

体が新しい生活習慣に適応し始め、徐々に脂肪が落ちてくる時期であり、体重の変化が少なくても、見た目やウエストサイズが変わってくる。

体の変化がより明確に現れ、「ダイエット」の成果を実感しやすくなるが、モチベーションの維持がカギとなる時期でもある。

吾輩も、最初の1~2ヶ月の様に、体重の減少が鈍くなってきている。

このことで、モチベーションが落ちてきているのが現状だ。

特に、体が動きやすくなって、筋トレや少しハードな運動にチャレンジしようとして、逆に体重が増えてしまう事が、モチベーション低下の原因だ。

ポイント:体型の変化が現れる

ここから本格的に脂肪が燃え始める。

体重の減少が少なくても、ウエストや太ももなどのサイズが、変わることが多い。

この時期になると、周囲から「痩せた?」と言われるようになり、成果を実感しやすくなる。

① 体の変化(1ヶ月〜3ヶ月)

✅ 体重が安定して減少し始める

停滞期を抜けると、1週間で0.5〜1kg程度のペースで体重が減る人が多い。

個人差はあるが、1ヶ月で2〜4kgの減量が目安となる。

✅ 体脂肪がしっかり燃焼し、見た目が変化する

この時期は、体重の減少よりも体脂肪の燃焼が進むため、見た目の変化が大きい。

特に、お腹・太もも・顔の脂肪が落ちやすく、ウエストが細くなる人が増える。

吾輩は、体脂肪率も記録をしているが、一時体重が増えても体脂肪率が減っているので、モチベーションをかろうじて維持することが出来ている。

✅ 筋肉がつき始め、基礎代謝が向上

運動を取り入れている場合、筋肉量が増え、基礎代謝が上がる。

その結果、食べても太りにくい体質になり、リバウンドしにくくなる。

✅ 食欲や間食のコントロールがしやすくなる

この時期になると、血糖値の乱高下が少なくなり、過食や間食の欲求が減ることが多い。

「ダイエット」を始めたばかりの頃よりも、食事のコントロールが楽になってくる。

吾輩も、ダイエットを始めたころは、食欲の方が勝り、食事の量をコントロールが難しかったが、3ヶ月が経つと、食事量のコントロールが楽になった。

そう実感できる。

✅ 運動が習慣化し、体力が向上する

最初はきつかった運動も、継続することで慣れてきて、楽に感じるようになる。

体力がつき、日常生活でも疲れにくくなるのを実感できる。

吾輩も、ウォーキングしていても息切れがしなくなったり、歩く速度が速くなったり、歩幅が広くなったりしていて、体力がついたように感じている。

しかし、ハードな運動後には、体重が増えていることが多く、水分が体に残っている「むくみ」の様な感覚がある。

これには、以下の様な原因がある。

ハードな運動や筋トレで、体重が増える主な理由は、筋肉量の増加と体内水分量の変化によるものとされ、その量は、「1kg程度」とされ、吾輩の場合は、0.7kgである。

なぜ増えるのかについては、「単純に筋肉量が増える」「筋肉が修復される過程で一時的に水分が蓄えられる」、などがあげられる。

筋肉が増えることで、筋肉内のグリコーゲンが増え、そのグリコーゲンが水分と結びつきやすいため、とされる。

この様に、一時的にハードな運動や筋トレで体重が増えることは、ポジティブな変化として捉える事が大切で、これは、見た目が引き締まり体脂肪が減っている証拠である。

事実、吾輩の場合も、体重は0.7kg増えたが、体脂肪率は減っている。

② 心理状態(1ヶ月〜3ヶ月)

ポイント1:「ダイエットが成功している!」という達成感

✅ 体重が落ち、見た目が変わることで自信がつく

「鏡を見るのが楽しくなった!」「服がゆるくなった!」など、「ダイエット」の成果を実感し、モチベーションが高まる時期である。

✅ 「続ければもっと痩せられる」と前向きになる

この時期になると、「思ったより順調だから、もっと頑張ろう!」と、ポジティブに捉える人が増える。

ポイント2:「まだ目標まで遠い…」と焦る気持ち

✅ 最初に比べると減量スピードが遅く感じる

最初の1〜2週間は急激に体重が減ったが、この時期になるとゆるやかな減少になるため、「思ったより痩せない」と感じる人もいる。

吾輩は、最初の1~2ヶ月の間は、2kgほど1ヶ月で体重が減っていたが、3ヶ月目には、ほとんど変化が見られなくなった。

3か月目の体重変化は「ゼロ」だ。

しかし、体脂肪率は、25.0%から20.5%と、順調に減ってきている。

体重だけ記録していると、体の変化に気づきにくくなり、モチベ―ションの低下につながる要因となりやすい。

ウエストや、腰回りなど体の部位を測定しておくと体の変化を感じやすくなる。

✅ 「あと◯kg痩せるにはどれくらいかかる?」と計算し始める

目標までの道のりを考え、「このペースだとあと何ヶ月かかるのか?」と、先のことを気にする人が増える。

吾輩も、体重の減りが遅くなってきてからは、「あと何キロ減らさなくちゃいけない」と追い込まれるような感覚が強くなっている。

ポイント3:「もうこれくらいでいいかな?」と気の緩みが出る

✅ 「ダイエット成功したし、そろそろ普通の生活に戻そうかな…」

目標を達成しきっていないのに、「ある程度痩せたから、もういいかも」と思い始める人もいる。

✅ リバウンドの危険がある時期

「少し食べても大丈夫かな?」「運動を休んでもいいかな?」と考え始めると、リバウンドのリスクが高まる。

ポイント4:「もっと筋肉をつけたい」「健康的な体になりたい」と意識が変わる

✅ 「痩せる」から「引き締める」へと意識が変わる

体重が減ると、単に痩せるだけでなく「もっと引き締めたい」「美しく痩せたい」と考える人が増える。

✅ 健康への意識が高まる

「リバウンドしないように、ずっと続けられる習慣を作ろう」と考えるようになる人も多い。

吾輩の場合は、これを一生続けなければならないのかと思うと、心配でしかない。

何をしたら良いか、まだ決められていない。

③ 脂肪燃焼期を乗り越えるための対策

ポイント1:目標を細かく設定し、「次のステップ」を決める

✅ 「◯kg減ったら、新しい服を買う」などの目標を作る

大きな目標だけでなく、「小さな成功体験」を積み重ねると、モチベーションが続きやすい。

✅ 「ダイエットのその先」を考える

「単に痩せるだけでなく、引き締まった体を目指す」「リバウンドしない習慣を作る」といった長期的な目標を持つのも効果的。

吾輩は、ウォーキングや筋トレを、これからズーット続けられるか不安だ。

ポイント2:チートデイやご褒美を適度に取り入れる

✅ 「週に1回は好きなものを食べる日を作る」

厳しすぎる「ダイエット」は、ストレスになりやすいので、適度に楽しみながら続ける工夫が必要。

✅ 「頑張った自分に何かご褒美をあげる」

例えば、体重が5kg減ったらマッサージに行く、新しい服を買うなど、ダイエット以外の楽しみを取り入れると続けやすい。

ポイント3:運動の質を上げて、より効果的に脂肪を燃やす

✅ 有酸素運動+筋トレを組み合わせる

脂肪燃焼を加速させるには、有酸素運動(ウォーキング・ランニング)だけでなく、筋トレを取り入れるのが効果的。

✅ 「楽しめる運動」を見つける

同じ運動を続けるのが辛くなったら、ダンス・ヨガ・水泳など、飽きない工夫をする。

④ 脂肪燃焼期(1ヶ月〜3ヶ月)で覚えておくべきこと

✅ 体脂肪が本格的に燃焼し、ウエストや顔が引き締まる

✅ 停滞期を抜け、体重がゆるやかに減る

✅ 「もっと頑張ろう」と感じる人と、「もう十分かな」と気が緩む人に分かれる

✅ ダイエットのその先(リバウンド防止・引き締め)を考え始める

✅ 適度にご褒美やチートデイを取り入れ、ストレスを溜めない

この時期を乗り越えれば、リバウンドしにくい体質が作られ、理想の体型を維持しやすくなる!

4. 「維持期(3ヶ月〜半年以上)」の体の変化と心理状態

「ダイエット」開始から3ヶ月以上が経過すると、「痩せること」から「理想の体型を維持すること」に意識が変わる時期に入る。

ここでは、減量期を乗り越えた人がリバウンドを防ぎながら、健康的な生活を習慣化できるかどうかがカギになる。

「ダイエット」が成功した後、元の食生活に戻すとリバウンドしやすくなる。

特に、急激に減らした体重ほど戻りやすいため、「ダイエットが終わった」という意識を持たず、継続可能な習慣を続けることが大事。

ポイント:リバウンドを防ぐ習慣づくり

「ダイエット」はゴールではなく、新しい生活習慣を身につけることが重要である。

短期間で痩せても、元の生活に戻せば体重も戻る。

リバウンドを防ぐためには、食事や運動を、無理なく続けられる形に調整することが必要だ。

① 体の変化(3ヶ月〜半年以上)

✅ 体重が安定し、急激な変動が少なくなる

この時期になると、体が現在の体重に慣れ、減量スピードがゆるやかになる。

脂肪の減少はあるが、「目に見えて痩せる」という実感は少なくなる。

✅ 体型の引き締まりが進む

筋トレや運動を継続していると、筋肉量が増え、引き締まった体型になる。

体脂肪率が下がることで、見た目の変化(お腹がへこむ、ウエストが細くなる、フェイスラインがシャープになるなど)が続く。

✅ 代謝が向上し、食べても太りにくくなる

継続的な運動や食事管理により、基礎代謝が上がり、リバウンドしにくい体質に変化する。

以前よりも食事量が増えても、太りにくい状態を維持できる人も多い。

✅ 肌や髪の状態が良くなる

栄養バランスの取れた食事と、適度な運動を続けることで、肌のハリやツヤが増し、髪の毛が健康的になる。

✅ 疲れにくくなり、健康レベルが向上する

運動習慣が定着すると、体力がつき、疲れにくい体になる。

さらに、睡眠の質が向上し、体調が安定する人が増える。

② 心理状態(3ヶ月〜半年以上)

ポイント1:「ダイエットが成功した!」という達成感と自信

✅ 「ここまで続けられた!」という満足感

長期間の努力の結果、理想の体型に近づき、「やればできる」という自信がつく。

✅ 周囲からの変化に気づかれ、嬉しくなる

「痩せたね!」「なんか引き締まったね」と言われることが増え、「ダイエット」の成果を実感できる。

✅ 「もう太りたくない!」と意識が変わる

ここまで頑張ったからこそ、「リバウンドしたくない」「この体型をキープしよう」という意識が強くなる。

ポイント2:「油断するとリバウンドするかも…」という不安

✅ 食事の管理をどこまで続けるか悩む

「ダイエット」中は食事制限をしていたが、「これからはどの程度気をつけるべきか?」と迷う人が多い。

✅ 「ちょっと食べすぎても大丈夫?」と心配になる

以前より食べる量を増やしても、体重が大きく変わらないことに気づきつつも、「このまま気を抜いたら元に戻るかも」と不安になることも。

ポイント3:「モチベーションが下がる」or「新たな目標が生まれる」

✅ 「ダイエットのゴールが見えたし、もういいかな…」と気が緩む

目標体重に達すると、「もうダイエットは終わりでいいかな」と考え、運動や食事管理をやめてしまう人も。

✅ 「次はもっと引き締めよう」「健康を維持しよう」と思う人も

一方で、「さらに体を引き締めたい!」「筋肉をつけて健康的な体になりたい!」と新たな目標を設定する人もいる。

ポイント4:「食べても大丈夫な体になった!」という安心感

✅ 「少しくらい食べても太らない!」という余裕

基礎代謝が上がると、以前よりも食べる量が増えても体重が安定しやすくなる。

✅ ストレスなく食事を楽しめるようになる

厳しい食事制限をしなくても、適度に好きなものを食べながら健康を維持できるようになる。

③ 維持期を乗り越えるための対策

ポイント1:「ダイエットの次の目標」を設定する

✅ 「引き締める」「健康的な体を作る」といった新たな目標を持つ

単に痩せるだけでなく、「筋肉をつけて理想のボディラインを作る」「健康的に長く動ける体を目指す」といった次の目標を持つと、リバウンド防止になる。

✅ スポーツや新しい運動を取り入れる

「ダイエット」目的で始めた運動も、楽しめるもの(登山・ヨガ・ダンス・水泳など)を見つけることで、自然と運動習慣が続きやすい。

ポイント2:リバウンドを防ぐために「ゆるいルール」を決める

✅ 「平日はヘルシーな食事、週末は少し自由に」

厳しいルールを作りすぎると続かないため、「週に1回は好きなものを食べてもOK」「食べすぎた翌日は調整する」などの柔軟なルールを作ると良い。

✅ 「運動ゼロの日を作らない」

たとえ激しい運動をしなくても、毎日ストレッチやウォーキングをすることで、習慣を途切れさせない。

ポイント3:体の変化を定期的にチェックする

✅ 体重よりも「見た目」「体脂肪率」を重視

体重計に乗るだけでなく、鏡で体のラインをチェックしたり、ウエストサイズを測る習慣をつけると、変化に気づきやすい。

✅ 月に1回「健康チェックの日」を作る

食事・運動・体調を振り返る日を決め、無理なく続けられているかを確認するのもおすすめ。

④ 維持期(3ヶ月〜半年以上)で覚えておくべきこと

✅ 体重は安定するが、見た目の引き締まりは続く

✅ リバウンドを防ぐための「習慣化」が重要

✅ 新たな目標を設定すると、モチベーションが維持しやすい

✅ 食事や運動を楽しめる方法を見つけると、無理なく継続できる

この時期を乗り越えれば、「ダイエット」が「一時的なもの」ではなく、「一生続けられる習慣」に変わる!

なぜ途中で諦めてしまうのか?失敗の原因と人の心理(心構え)

「ダイエット」は、「短期間で劇的に痩せるものではない」と理解することが、成功のカギとなる。

特に、停滞期を乗り越える精神力と、リバウンドしないための習慣化が重要である。

焦らず、「健康的なライフスタイル」として続ける意識を持てば、自然と理想の体型を維持できる!

「ダイエット」が続かない主な「失敗の原因」は、以下のような点があげられる。

1.失敗の原因

① 目標が曖昧、または高すぎる

「ダイエット」を始める際、「〇kg痩せたい」「スリムになりたい」と漠然とした目標を立てたり、「1か月で10kg減」など現実離れした目標を設定すると、途中で挫折しやすい。

適切な目標設定をすることで、モチベーションを維持し、無理なく「ダイエット」を継続できる。

「とにかく痩せたい」と思っても、具体的な目標がないと、モチベーションが続かない。

「1ヶ月で10kg痩せる!」などの、無理な目標は、挫折しやすい。

✅ 対策:目標設定の方法

- 具体的で現実的な目標を設定する

「何となく痩せたい」ではなく、明確で達成可能な目標を決めることが、重要である。

▶ SMARTの法則で目標を立てる

目標設定には、「SMARTの法則」が有効である。

✔S(Specific):具体的に →「体重を〇kg減らす」

✔M(Measurable):測定可能に →「1か月で1kg減」など

✔A(Achievable):達成可能に → 無理のない範囲で設定する

✔R(Relevant):現実的に → 年齢・生活習慣に合った目標を立てる

✔T(Time-bound):期限を決める →「〇か月以内に〇kg減」

例えば、

❌ NG例:「とにかく痩せたい!」

🔴 OK例:「3か月で3kg減らし、体脂肪率を2%下げる」

こうすることで、具体的なゴールが見え、取り組みやすくなる。 - 小さな目標を積み重ねる(短期目標と長期目標を分ける)

「半年で10kg減らす」といった大きな目標を立てると、途中でモチベーションが下がりやすい。

短期目標を設定し、達成を積み重ねることで、継続しやすくなる。

▶ 短期目標と長期目標の設定

✔長期目標(最終的なゴール)

・「6か月で5kg減量し、ウエストを5cm細くする」

✔短期目標(1週間~1か月ごとの目標)

・「1か月で1kg減らす」

・「毎日10分ウォーキングする」

・「夕食の白米を100g減らす」

このように、短期目標を達成することで達成感を得られ、長続きしやすい。 - 目標を数値以外の視点でも考える

「体重を〇kg減らす」だけを目標にすると、体重が減らないときにやる気を失いがちである。

体重以外の目標も設定することで、「ダイエット」の成功体験を増やせる。

▶ 体重以外の目標例

✔見た目の変化

・「ウエストが5cm細くなる」「二の腕が引き締まる」

✔体調の変化

・「朝スッキリ起きられる」「疲れにくくなる」

✔習慣の変化

・「毎日30分歩く」「夜9時以降は食べない」

「体重が減らなくても、体脂肪率が下がった」「服のサイズがダウンした」といった変化を感じることで、「ダイエット」を続けるモチベーションにつながる。 - 目標を可視化し、定期的に振り返る

目標を立てても、途中で忘れてしまうと意味がない。

目標を紙に書いて見える場所に貼る、記録をつけるなどして、定期的に振り返ることが大切である。

▶ 目標を可視化する方法

✔「ダイエット」ノートをつける(毎日の体重・食事・運動を記録)

✔スマホのメモやカレンダーに目標を書き込む

✔Before-Afterの写真を撮る(週に1回、全身写真を撮影)

定期的に振り返ることで、進捗を把握し、モチベーションを維持しやすくなる。 - 目標達成のご褒美を設定する

「ダイエット」は長期戦であり、途中でモチベーションが下がることもある。

そのため、「目標を達成したら〇〇する」とご褒美を設定するのも効果的である。

▶ ご褒美の例

✔短期目標の達成ごとにプチご褒美

・「1kg減ったら新しい化粧品を買う」

✔長期目標の達成で大きなご褒美

・「5kg減ったら旅行に行く」

「目標を達成すれば楽しみがある」と思うことで、継続しやすくなる。

※「〇kg痩せる」といった曖昧な目標ではなく、具体的で達成可能な目標を立てることで、「ダイエット」を継続しやすくなる。

無理のない範囲で、楽しみながら「ダイエット」を続けることが成功のカギである。

② 食事制限が厳しすぎる

「ダイエット」を始めると、多くの人が「食べる量を減らさなければ」と考える。

しかし、極端な食事制限はストレスや栄養不足につながり、結果的にリバウンドを引き起こす原因となる。

無理なく続けられる、食事管理の方法は、以下の通り。

✅ 対策:食事管理の方法

- 極端な制限ではなく「バランス」を重視する

「糖質カット」「脂質制限」「○○だけダイエット」など、極端な食事制限は短期的に体重が減ることがあるが、続けるのは難しい。

▶ 食事制限ではなく、食事の“質”を改善する

✔糖質・脂質を適度に摂る(完全にカットせず、適量を意識)

✔たんぱく質をしっかり摂る(筋肉量を維持し、リバウンドを防ぐ)

✔野菜・食物繊維を多めにする(満腹感を得やすく、便秘予防にもなる)

✔「食べてはいけない」ではなく「何をどれだけ食べるか」を考える

例えば、

ご飯やパンを全く食べないのではなく、白米を玄米や雑穀米に変える、量を少し減らすなどの工夫で、無理なく糖質をコントロールできる。 - 「食べる楽しみ」を残す

食事が楽しめないと、「ダイエット」は長続きしない。好きなものを一切食べないのではなく、工夫して楽しむことが大切だ。

▶ 「我慢しすぎない」食事のコツ

✔「たまには好きなものを食べる日」を作る

・ 週に1回、好きなものを食べてもOK(ただし量は調整)

✔ダイエット向けの代替食品を活用する

・例えば、ポテトチップスの代わりにナッツや素焼き大豆、チョコの代わりにカカオ70%以上のチョコを選ぶ

✔食べ方を工夫する

・大好きなラーメンは「スープを残す」、揚げ物は「衣を薄めにする」など、少しの工夫でカロリーを抑えられる - 「食事量を減らす」より「食べる順番・タイミング」を意識する

「ダイエット」のために食べる量を極端に減らすと、空腹に耐えられずリバウンドしやすい。

食べ方を工夫することで、無理なく食事量を調整できる。

▶ 食べ方のポイント

✔「野菜→たんぱく質→炭水化物」の順に食べる

・血糖値の急上昇を防ぎ、脂肪がつきにくくなる

✔よく噛んで食べる(1口30回を目安に)

・満腹中枢が刺激され、少量でも満足しやすい

✔夜遅くの食事を避ける(寝る3時間前までに食べ終える)

・夜に食べると脂肪として蓄積しやすいため

✔間食は「質」と「量」を意識

・ナッツ、ヨーグルト、高カカオチョコ、チーズなど、腹持ちが良く栄養価の高いものを選ぶ - 「ダイエット食」ではなく「健康的な食生活」にシフトする

「ダイエット=食事制限」と考えるのではなく、健康的な食生活を意識することで、無理なく続けられる。

▶ 続けやすい食事のポイント

✔炭水化物は適量にし、たんぱく質をしっかり摂る(鶏むね肉、魚、豆類、卵)

✔野菜をたっぷり摂る(特に食物繊維の多い野菜を意識)

✔脂質は悪者にしない(良質な脂質:オリーブオイル、ナッツ、魚の脂)

✔水分をしっかり摂る(1日1.5L~2Lが目安) - 「完璧主義」をやめる

「絶対に食べない」「○○はNG」と厳しくしすぎると、続かないだけでなく、一度ルールを破ると諦めてしまう原因にもなる。

▶ 「80点でOK」の考え方を持つ

✔完璧にやろうとしない(多少のズレは気にしない)

✔「昨日食べすぎたから今日は調整しよう」と柔軟に対応する

✔ストレスを溜めず、楽しみながら続けることが大事

食事制限を厳しくしすぎると、ダイエットは続かない。

無理のない方法で、健康的な食生活を楽しみながら続けることが、成功のカギである。

※食事制限を厳しくしすぎると、「ダイエット」は続かない。

無理のない方法で、健康的な食生活を楽しみながら続けることが、成功のカギである。

③ 運動のハードルが高い

「ダイエット」の成功には運動が重要だと分かっていても、「ジムに通うのは面倒」「ハードなトレーニングは無理」「運動の習慣がないから続かない」と感じる人は多い。

運動のハードルが高いと感じると、「ダイエット」自体を諦めてしまうことにもつながる。

そこで、運動を気軽に取り入れ、継続できる方法は、以下の通り。

✅ 対策:継続する方法

- 「運動=ハードなもの」という固定観念を捨てる

運動と聞くと、「ランニング」「筋トレ」「ジム通い」などをイメージしがちだが、「ダイエット」に必要なのは日常的な活動量を増やすことである。

特別なトレーニングをしなくても、体を動かす機会を増やすことで、十分にカロリーを消費できる。

▶ こんな運動ならハードルが低い!

✔エレベーターを使わず階段を使う

✔買い物や通勤で意識的に歩く

✔家の掃除や片付けを運動と考える

✔ストレッチやラジオ体操を朝の習慣にする

✔テレビを見ながら足踏みやスクワットをする

これらを意識するだけでも、運動量は確実に増える。 - 「運動を頑張る」のではなく「日常に組み込む」

運動のために特別な時間を確保しようとすると、忙しさを理由に続かなくなる。

そこで、日常生活の中に運動を自然に取り入れるのがポイントだ。

▶ 生活の中に組み込む方法

✔「ながら運動」を取り入れる

・歯を磨きながらかかと上げ運動

・テレビを見ながらストレッチ

・信号待ちの間に軽くお腹を引き締める

✔通勤や買い物を運動の機会にする

・1駅手前で降りて歩く

・自転車を使う(速すぎないペースなら有酸素運動になる)

・買い物カゴを持ちながらスクワット(人にバレない程度に!)

✔立つ時間を増やす

・仕事中に座りっぱなしにならないよう、1時間に1回立ち上がる

・立ってできる作業(読書やスマホチェック)を座らずに行う - 短時間の運動から始める

「30分以上運動しないと効果がない」と思うと、気が重くなる。

しかし、短時間でも積み重ねれば十分に効果がある。

▶ 短時間でできる運動例

✔1回5分からOK!

・スクワット10回 × 3セット(約3分)

・軽いストレッチや体操(5分)

・寝る前に足上げ運動(3分)

✔「毎日30分」ではなく「1日トータル30分」を目指す

運動時間をまとめて取るのが難しい場合、5分×6回=30分という考え方にすると気が楽になる。 - 「楽しい」と思える運動を選ぶ

運動を「義務」と感じると、続けるのが苦痛になる。

自分が楽しめる運動を見つけることが大切だ。

▶ 楽しく運動する方法

✔音楽を聴きながらウォーキング

✔動画を観ながらエクササイズ(YouTubeのダンスやヨガ)

✔友達や家族と一緒に散歩

✔ゲーム感覚で運動(リングフィットアドベンチャー、ダンスゲームなど)

「運動をしなければ」と思うのではなく、「楽しいことをしながら体を動かす」と考えれば、気軽に続けやすい。 - 「運動しないとダメ」ではなく「少しでも動けばOK」と考える

「今日は運動できなかった」と自分を責めると、モチベーションが下がってしまう。

少しでも体を動かせばOKと考え、気楽に続けることが重要である。

▶ 「ゼロよりマシ」の精神を持つ

✔1分でも動けばOK

✔運動できなかった日も「今日は階段を使えた!」とポジティブに考える

✔完璧を目指さず、できる範囲で続ける

運動のハードルを下げることで、自然と「動くこと」が習慣化していく。

※「ダイエット」は「続けること」が何よりも大事である。

運動のハードルを下げ、自分に合った方法で無理なく続けることが、成功のカギとなる。

④ 結果がすぐに出ない

「ダイエット」が続かない理由の一つに、「結果がすぐに出ない」という問題がある。

多くの人は、短期間で目に見える変化を期待するが、実際には体重が減るまでに時間がかかる。

そのため、短期間で劇的に痩せることを期待しすぎると、停滞期に入ったときに「努力しても無駄だ」「努力しても意味がない」と感じ、挫折してしまうのだ。

ここでは、「ダイエット」の成果が出るまでの過程を理解し、モチベーションを維持するための具体的な対策は、以下の通り。

✅ 対策:モチベーションを維持する方法

- ダイエットの成果が出るまでの過程を知る

まず、「ダイエット」の進み方を理解することが重要である。

一般的に、体重が減るまでには以下のような段階を経る。

▶1~2週間:体重があまり減らない時期(停滞期)

✔食事管理や運動を始めても、最初の数週間は大きな変化が出にくい。

✔体が変化に適応するため、脂肪がすぐに燃焼し始めるわけではない。

✔しかし、代謝が少しずつ上がり、体の内側では変化が始まっている。

▶3~4週間:少しずつ変化が現れる時期

✔体脂肪が燃え始め、体重がゆるやかに減少する。

✔見た目の変化よりも、体調の改善(疲れにくくなる、体が軽く感じる)を実感しやすい。

✔ウエストや顔周りが少しスッキリしてくる。

▶1~3か月:目に見える変化が出る時期

✔ここまで続けると、体重・体脂肪ともに明確な変化が出る。

✔服のサイズが変わったり、鏡で見ても違いが分かるようになる。

✔継続することで、リバウンドしにくい体質が作られる。 - すぐに結果が出なくても挫折しないための対策

▶短期間の結果ではなく、長期的な視点を持つ

「ダイエット」は1~2週間で劇的に変わるものではない。

「3か月後」「半年後」など、長期的な目標を設定することで、モチベーションを維持しやすくなる。

▶体重だけにこだわらず、他の変化を記録する

体重の変化が少ないと、「ダイエット」が成功していないように感じるが、実際には体脂肪が減っていたり、筋肉がついて代謝が上がっている可能性がある。

✔体重以外の変化をチェックする

・ウエストや太もものサイズを測る

・鏡で自分の体の変化を確認する(写真を撮るのも◎)

・体が軽くなったり、疲れにくくなったりするかを意識する

・睡眠の質や肌の調子の変化を記録する

▶「見た目の変化」が分かるように、定期的に写真を撮る

毎日鏡を見ると変化に気づきにくいが、1週間ごとに写真を撮ると、少しずつスリムになっていることが分かる。

▶短期的な目標を作り、小さな成功を積み重ねる

「1か月で-5kg」といった大きな目標だけでなく、小さな達成目標を作ると続けやすい。

✔例:短期目標の設定方法

・1週間で間食を減らす

・1日30分歩くことを1週間続ける

・毎日水を1.5リットル飲む

・夜9時以降に食べない習慣を作る

▶「できたこと」に目を向け、自己肯定感を高める

「まだ体重が減らない」とネガティブに考えるのではなく、「今日はお菓子を我慢できた」「運動が続いている」とポジティブに考えることが重要である。

▶周囲の影響を受けにくくする

「すぐに痩せないなら意味がない」と思うのは、周囲の期待や比較による影響が大きい。

自分のペースでコツコツ続ける意識を持とう。 - ダイエットを継続するための工夫

▶無理な「ダイエット」ではなく、「続けられる習慣」を作る

極端な食事制限や過度な運動は、短期間で痩せてもリバウンドしやすい。

続けられる範囲で食事や運動を調整することが大切だ。

✔続けやすい「ダイエット」方法

・「糖質を減らす」ではなく、「糖質を選ぶ」(白米を玄米にする、パンを全粒粉にするなど)

・「運動しなきゃ」ではなく、「好きな動きをする」(ダンス、ストレッチ、ラジオ体操でもOK)

・「お菓子をゼロにする」ではなく、「量を決めて食べる」(チョコ1個ならOK、週に1回ならOKなど)

▶ダイエット仲間を作る

一人だと挫折しやすいが、同じ目標を持つ仲間がいるとモチベーションが上がる。

家族や友人と一緒に取り組むのも良い方法だ。

▶ご褒美を設定する

「1週間続けられたら好きなドラマを観る」「1か月続いたらマッサージに行く」など、小さなご褒美を設定すると楽しみながら継続できる。

※「ダイエット」は、長期的な視点を持ち、焦らず続けることが成功のカギである。

すぐに結果が出なくても、確実に体は変わっていることを信じ、楽しく続けていこう。

⑤ ストレスや生活習慣の影響

「ダイエット」が続かない理由の一つに、「ストレス」や「生活習慣」の影響がある。

仕事や人間関係のストレス、睡眠不足、不規則な食生活などは、「ダイエット」の成功を妨げる大きな要因となる。

ここでは、ストレスや生活習慣が「ダイエット」に与える影響と、それを克服するための具体的な対策は、以下の通り。

✅ 対策:ストレスや生活習慣の影響とその対策

- ストレスがダイエットに与える影響

ストレスが溜まると、以下のような問題が起こりやすい。

▶暴飲暴食を引き起こす

ストレスが溜まると、脳が「快楽を求める行動」を優先し、高カロリーな食べ物を欲しがる。

特に、甘いものや脂っこいものはストレス解消の手段になりやすい。

▶ホルモンバランスが乱れ、脂肪がつきやすくなる

ストレスを感じると、「コルチゾール」というホルモンが分泌される。

このホルモンは、体に脂肪を蓄えやすくし、特にお腹周りの脂肪が増えやすくなる。

▶モチベーションの低下

ストレスが続くと、「ダイエット」のやる気がなくなり、途中で諦めてしまうことが多い。

▶睡眠不足につながる

ストレスによる不眠は、食欲を増進させるホルモン(グレリン)を増やし、逆に食欲を抑えるホルモン(レプチン)を減らす。

その結果、過食しやすくなる。 - ストレスをコントロールする対策

▶ストレス解消法を取り入れる

「ダイエット」中は「食べること」以外のストレス解消法を持つことが大切である。

おすすめのストレス解消法

✔運動をする(ウォーキングやヨガはストレス軽減に効果的)

✔趣味を楽しむ(読書、音楽、ゲーム、映画鑑賞など)

✔深呼吸や瞑想をする(リラックス効果がある)

✔温かいお風呂に入る(副交感神経を刺激し、ストレスを和らげる)

✔睡眠の質を上げる(寝る前のスマホを控え、快適な寝室環境を作る)

▶「ストレス食い」の代替行動を用意する

「ストレスを感じたら、○○をする」と事前に決めておくと、暴飲暴食を防ぎやすい。

代替行動の例

✔甘いものが欲しくなったら、ハーブティーを飲む

✔無性に食べたくなったら、軽くストレッチや散歩をする

✔口寂しいときは、ナッツやヨーグルトを少量食べる - 生活習慣の改善がダイエット成功のカギ

▶生活リズムを整える

不規則な生活は、ホルモンバランスを乱し、食欲をコントロールしにくくなる。

規則正しい生活のポイント

✔毎日同じ時間に起きる・寝る

✔朝食をしっかり食べる(体内時計をリセットし、食欲を安定させる)

✔夜遅くの食事を控える(寝る3時間前には食事を終える)

▶睡眠をしっかりとる

睡眠不足は「ダイエット」の大敵である。

良質な睡眠をとるための工夫:

✔寝る1時間前にはスマホやPCの使用を控える

✔カフェインを夕方以降に摂らない

✔寝る前に軽いストレッチや深呼吸をする

▶運動習慣を取り入れる

運動にはストレス解消と「ダイエット」の両方の効果がある。

おすすめの運動

✔ウォーキング(1日30分でもOK)

✔ストレッチやヨガ(リラックス効果がある)

✔軽い筋トレ(筋肉量を増やし、代謝を上げる)

▶食生活を見直す

乱れた食生活は、「ダイエット」の妨げになる。

健康的な食習慣のポイント

✔バランスの取れた食事を心がける(炭水化物・タンパク質・脂質のバランスを意識)

✔よく噛んで食べる(満腹感を得やすく、食べ過ぎを防ぐ)

✔食事の時間を決める(間食を減らすために、規則的に食べる) - 「完璧主義」をやめる

「ダイエット」中は「絶対に甘いものを食べない」「運動をサボらない」と完璧を求めがちだ。

しかし、完璧を求めすぎると、少しの失敗でモチベーションが下がり、挫折しやすくなる。

▶失敗してもOK!の考え方

✔「今日は食べすぎたから、明日は調整しよう」

✔「1回運動をサボっても、また明日からやればいい」

✔「長期的に続けることが大切だから、焦らなくてもいい」

「ダイエット」は短期間で終わるものではなく、一生続く「生活習慣の改善」である。

完璧を求めず、80%くらいの達成率でOKと考えることで、無理なく続けやすくなる。

※「ダイエット」は「短期間で頑張るもの」ではなく、「一生続ける健康的な習慣」である。

ストレスや生活習慣の影響をコントロールしながら、無理なく続けることが成功への近道だ。

⑥ ダイエットの目的が明確でない

「ダイエット」に挑戦する人の中には、「何となく痩せたい」「健康に良さそうだから」といった曖昧な理由で始める人が多い。

しかし、目的が明確でないと、途中でモチベーションが下がり、失敗する可能性が高くなる。

ここでは、目的を明確にし、「ダイエット」を成功させるための具体的な対策は、以下の通り。

✅ 対策:成功させるための方法

- 具体的な目標を設定する

「痩せたい」というだけでは漠然としており、達成基準がわからない。

そこで、目標を具体的に設定することが重要である。

▶ 目標設定のポイント

✔数値を明確にする(例:「3ヶ月で5kg減」「体脂肪率を3%減らす」)

✔健康を意識した目標を立てる(例:「血圧を正常値に戻す」「膝への負担を減らす」)

✔見た目や衣類を基準にする(例:「お気に入りのスーツを着られるようにする」)

✔運動能力向上を目指す(例:「1日1万歩歩けるようにする」「腕立て伏せを10回できるようにする」)

目標が具体的であればあるほど、進捗がわかりやすく、達成意欲が高まる。 - ダイエットの「本当の目的」を考える

「なぜダイエットをするのか?」を深掘りすることで、より強い動機づけができる。

✔見た目を良くしたい → なぜ?👉 「若々しく見られたい」「自信を持ちたい」

✔健康のため → どんな健康問題を改善したい?👉 「高血圧を改善したい」「膝の負担を減らしたい」

✔運動パフォーマンスを上げたい → なぜ?👉 「子どもや孫と一緒に元気に遊びたい」「旅行でたくさん歩きたい」

こうした「本当の目的」を意識すると、挫折しそうになったときに踏ん張れる。 - 目標を見える化する

目標を設定したら、それを見える形にすることが大切である。

▶ 具体的な方法

✔紙に書いて毎日目につく場所に貼る(例:「3ヶ月後にこのスーツを着る!」)

✔スマホの待ち受けに目標を表示する

✔体重や体脂肪率をグラフ化する

✔日記やSNSで記録する(「1週間で1kg減った!」など)

目標を視覚化することで、日々のモチベーションを維持しやすくなる。 - 小さな成功を積み重ねる

いきなり大きな変化を求めると、挫折しやすい。そこで、短期間で達成できる小さな目標を設定し、成功体験を積み重ねることが大切だ。

▶ 短期目標の例

✔1週間で運動の習慣をつける(毎日5分ストレッチをする)

✔1週間で間食を減らす(お菓子をナッツやヨーグルトに置き換える)

✔毎日体重を測る習慣をつける

これらを達成することで、「できた!」という実感が湧き、モチベーションが継続しやすくなる。 - 目的に合わせたダイエット方法を選ぶ

目的が明確でないと、「ダイエット」方法も適当に選びがちになる。目的に合った方法を選ぶことで、効果的に取り組める。

▶ 目的別の「ダイエット」方法

✔見た目を引き締めたい → 筋トレ+食事管理

✔体重を落としたい → 有酸素運動+カロリーコントロール

✔健康を改善したい → 食生活改善+適度な運動

✔体力をつけたい → ストレッチ+筋トレ+ウォーキング

目的に合った方法で取り組めば、無駄な努力をせずに済み、継続しやすい。 - ダイエットを「楽しむ」工夫をする

目的を明確にしても、「ダイエット=辛い」と感じると続かない。そこで、楽しみながら続ける工夫が必要である。

▶ 具体的な工夫

✔好きな音楽や動画を見ながら運動する

✔料理を楽しみながら低カロリーメニューを作る

✔「ダイエット」仲間と情報交換する

✔ご褒美を設定する(例:1ヶ月続いたら新しいウェアを買う)

楽しく続けられる環境を作ることで、モチベーションが維持しやすくなる。

※「なんとなく痩せたい」ではなく、「このために痩せる!」という明確な理由を持つことで、「ダイエット」の成功率は格段に上がる。

⑦ 周囲の影響を受けやすい

「ダイエット」中は、家族・友人・職場の環境に左右されやすい。

しかし、完全に孤立するのではなく、「工夫して付き合う」ことが大切だ。

「ダイエット」の失敗原因のひとつに「周囲の影響を受けやすい」という問題がある。

家族や友人、職場の環境が「ダイエット」に対して協力的でない場合、食事の誘惑やネガティブな言葉によってモチベーションが低下し、途中で挫折してしまうことが多い。

家族や友人との食事の機会が多いと、つい誘惑に負けてしまう。

また、「そんなに頑張らなくてもいいのでは?」といった周囲の言葉に影響されることもある。

その具体的な対策は、以下の通り。

✅ 対策

- 家族との食事対策

▶ 家族の食事と自分の食事を完全に分けない

家族と一緒に食事をする場合、自分だけ極端に違う食事をしているとストレスが溜まり、長続きしない。

家族のメニューの中で、カロリーを抑えられるものを選んだり、調理法を工夫することで、無理なく「ダイエット」ができる。

具体例

✔揚げ物を焼き料理や蒸し料理に変える

✔白米を雑穀米や玄米に置き換える

✔取り分ける量を少し減らし、野菜を多めに食べる

▶ 家族に「ダイエット」の目的を理解してもらう

「健康のためにダイエットをしている」ということを家族に伝えることで、協力を得やすくなる。

「一緒に健康的な食事を楽しもう」とポジティブに伝えると、家族も巻き込みやすい。 - 友人との付き合い方

▶ 外食時のメニュー選びを工夫する

友人との食事を完全に断るのではなく、メニュー選びを工夫することで無理なく楽しめる。

具体例

✔居酒屋では揚げ物ではなく、焼き魚や刺身、豆腐料理を選ぶ

✔定食なら、ご飯を少なめにするか、サラダを追加する

✔ファストフードなら、ポテトをサラダに変更する

▶ 友人に「ダイエット」中であることを伝える

「最近、健康のために食事に気をつけている」と軽く伝えておくと、周囲も無理に高カロリーなものを勧めなくなる。

「でも、たまには好きなものを食べるよ!」と柔軟な姿勢を見せることで、プレッシャーを感じることなく付き合いを続けられる。 - 職場環境の対策

▶ 差し入れやお菓子の誘惑を避ける

職場では差し入れのお菓子や付き合いでのランチが多く、「ダイエット」の大きな障害となることがある。

具体例

✔「今は甘いもの控えてるから、また今度ね」とやんわり断る

✔どうしても断れない場合は、一口だけ食べて「美味しい!」と言って満足する

✔自分用に低カロリーの間食(ナッツ、ヨーグルトなど)を持参し、空腹を防ぐ

▶ 昼食の選択肢を決めておく

職場のランチでは、高カロリーなものを選びがち。

あらかじめ「ランチは和定食」「丼ものならご飯は半分にする」など、自分の中でルールを決めておくと、無駄な誘惑を防げる。 - 周囲の「ネガティブな言葉」への対処法

「ダイエット」をしていると、以下のような言葉をかけられることがある。

✔「そんなに頑張らなくてもいいのでは?」

✔「ちょっとくらい食べても大丈夫だよ!」

✔「どうせまたリバウンドするよ」

こうした言葉に影響されないためには、「相手の意見は気にせず、自分の目標に集中する」ことが大切だ。

▶「やんわり受け流す」

「そうなんだよね。でも今ちょっと健康を意識してるんだ」など、軽く流せば、相手も無理に干渉してこなくなる。

▶「ポジティブな言い方で伝える」

「ダイエットしてる」というより、「体調を整えたい」と言う方が、周囲も受け入れやすい。

健康管理の一環として伝えると、応援してくれる人が増えることもある。 - ダイエット仲間を作る

▶ 一緒に頑張る仲間を見つける

周囲が非協力的でも、一緒に「ダイエット」を頑張る仲間がいればモチベーションを維持しやすい。

具体例

✔ウォーキングやジムに一緒に行く友人を作る

✔SNSやダイエットアプリで経過を記録し、他の人と励まし合う

✔家族や同僚の中で「健康を意識している人」と情報交換する

▶ 「応援してくれる人」を大切にする

すべての人がダイエットに協力的とは限らないが、応援してくれる人を見つけて、その人とコミュニケーションをとることで、周囲の影響をポジティブに変えることができる。

※周囲に振り回されず、自分のペースでダイエットを続けることが成功へのカギとなる。

2.人の心理(心構え)

①「完璧主義を捨てる」

1回食べ過ぎてもリカバリーすればOK!

「0か100か」ではなく、「70点を続ける」意識を持つ。

②「短期ではなく長期目線を持つ」

1週間で劇的に変わらなくても、3ヶ月後には確実に変わる。

「1日単位」ではなく「1ヶ月単位」で成果を見る。

③「楽しみながら継続する」

好きな食べ物を完全に禁止せず、バランスを考えて取り入れる。

運動は「嫌々やる」ではなく、楽しめるものを選ぶ(ダンス、ウォーキング、ヨガなど)。

④「成功体験を積み重ねる」

体重以外にも「ウエストが細くなった」「階段が楽になった」など、小さな変化を喜ぶ。

SNSや日記で変化を記録し、自分を褒める。

ダイエットを成功させ、リバウンドなく習慣化する方法

成功するためには、以下のポイントを意識することが重要である。

- 目標を「長期的」に設定する

「1ヶ月で5kg痩せる」よりも、「半年かけて5kg減」「1年後に健康診断の数値を改善する」といった長期的な目標を立てるほうが、無理なく続けやすい。 - 完璧を求めず「7割の成功」を目指す

「ダイエット」中でも好きなものを楽しむことが大切だ。

例えば「週に1回は好きなものを食べる」「毎日30分歩くのが無理なら、まずは10分でもOK」といった柔軟な考えを持つことが継続のカギとなる。 - 体重だけでなく「体型の変化」を意識する

体重が変わらなくても、ウエストのサイズや姿勢、肌の調子などが良くなっているかもしれない。

数字だけでなく、体の変化を楽しむことがモチベーション維持につながる。 - 「習慣化」することを意識する

「ダイエット」は特別なことではなく、「新しい生活習慣」として定着させることが大切だ。

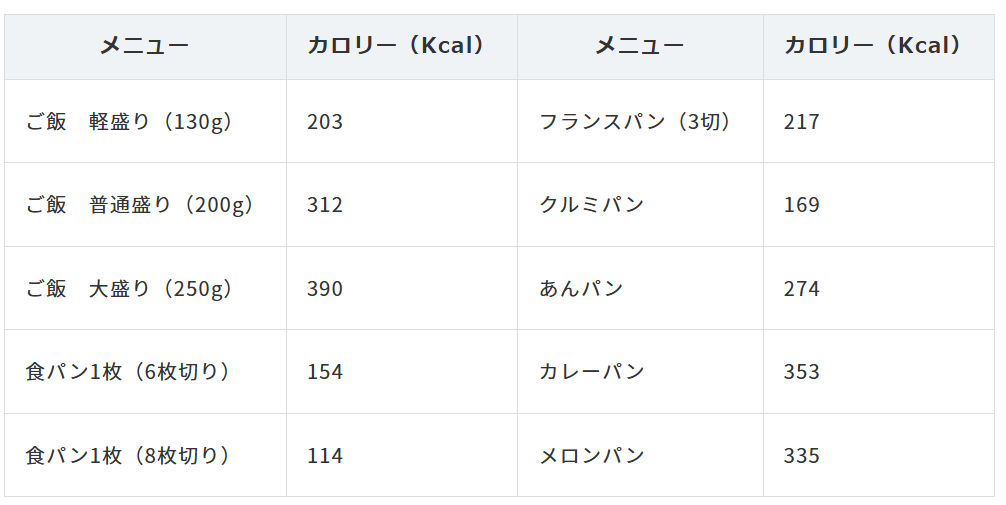

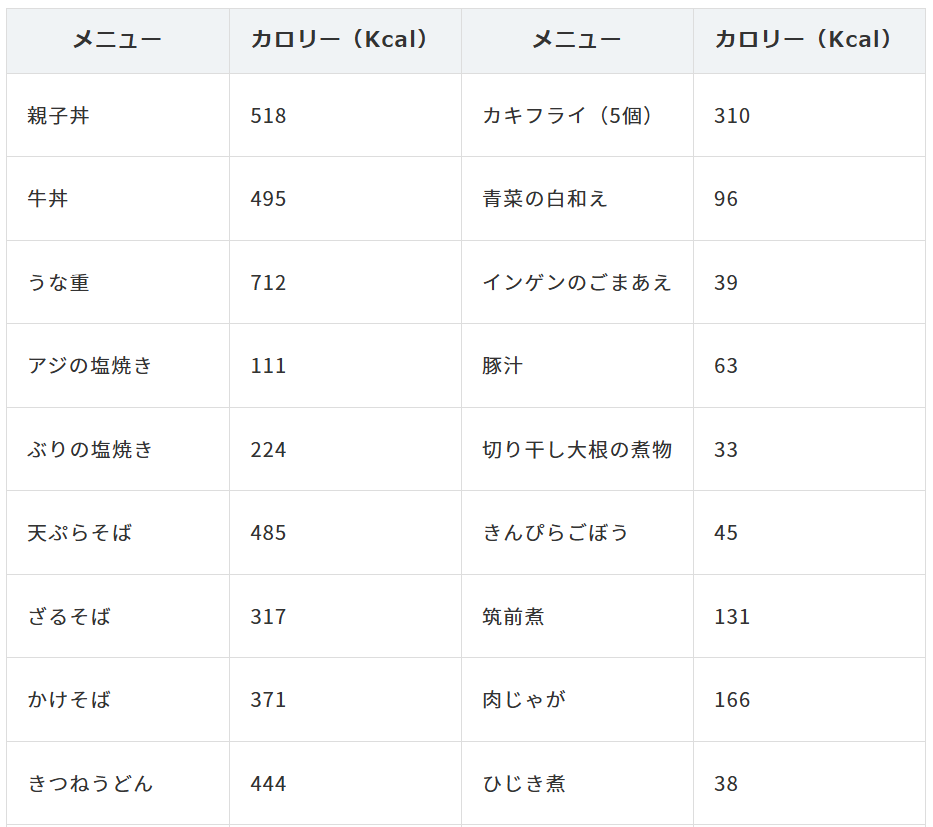

朝のストレッチ、食事のバランス、適度な運動を「無理なくできる範囲」で取り入れよう。 - 食べ物のカロリーを知る

1食あたりのエネルギー摂取量を把握することで、適切な1日分の食事量をコントロールできる様になる。

果物やお菓子などのカロリーを知ることで、食べ過ぎないようになる。 - 日常生活における消費カロリーを知る

家事(掃除、洗濯、片付けなど)や立ち仕事の消費カロリーを把握する。

10分あたりの消費カロリーを意識することで、日常生活の中で自然にエネルギーを消費できる。

意外に、家事や立ち仕事が、カロリーを消費することに驚くだろう。

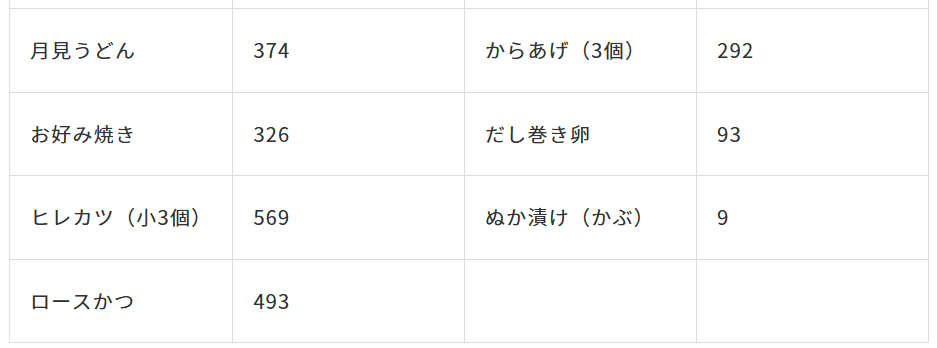

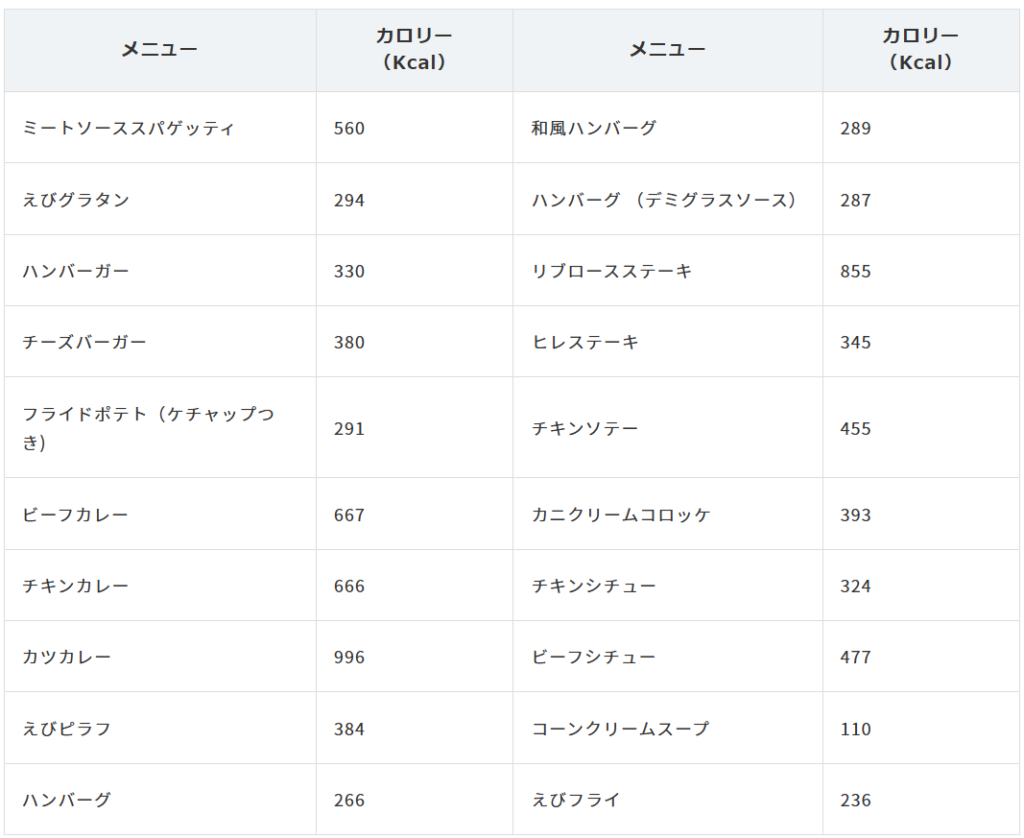

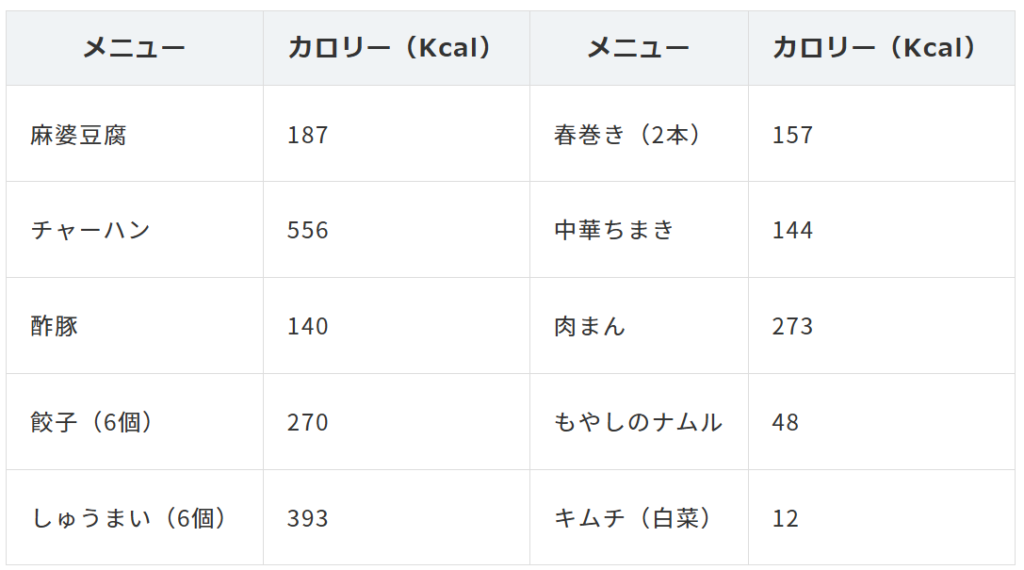

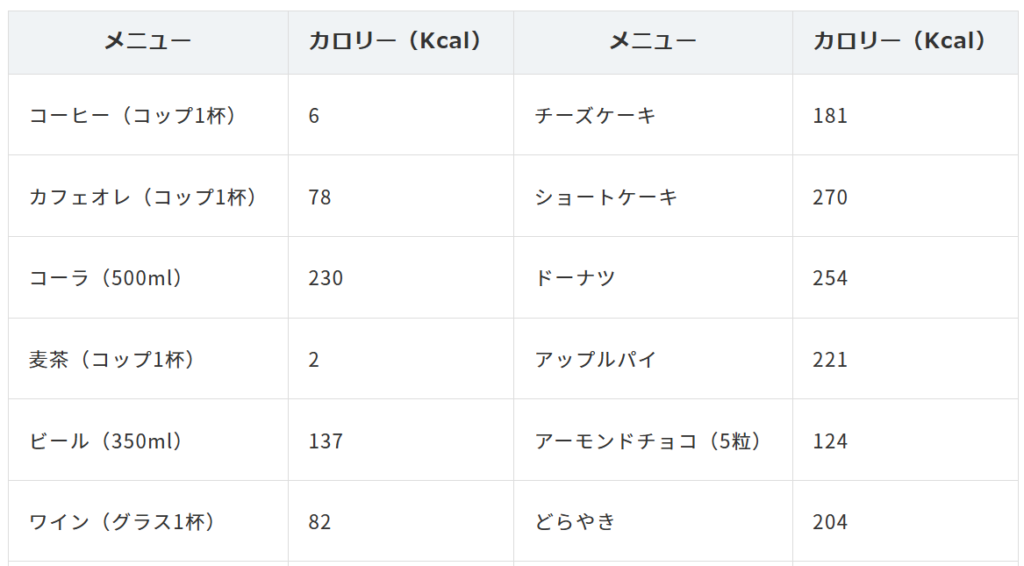

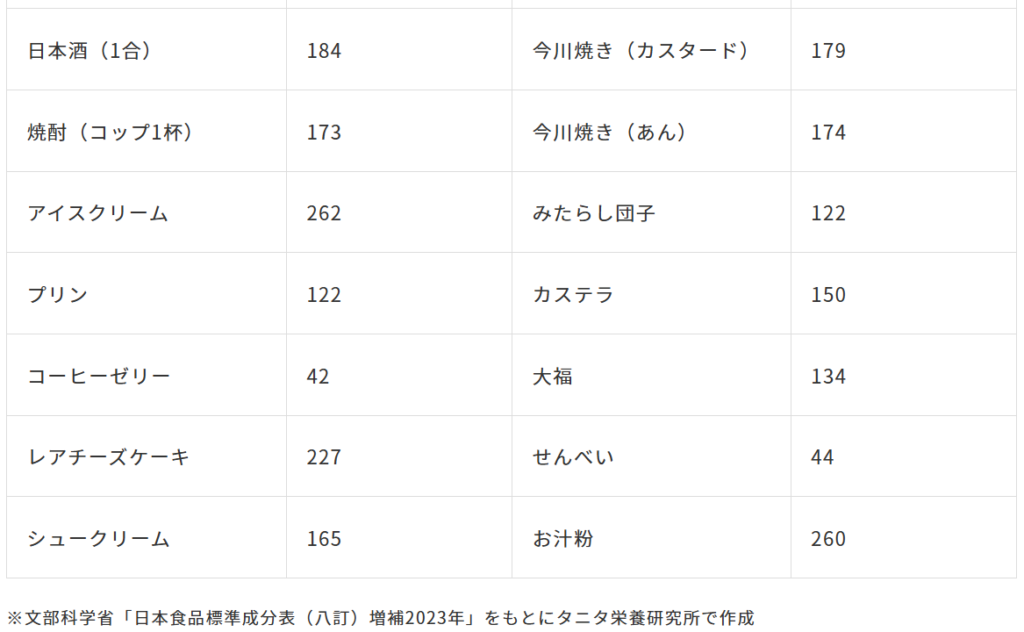

※参考データ

摂取カロリー早見表

毎日の食事の摂取エネルギー量を知り、生活習慣を見直してみましょう。

※記載のカロリーは1人分です。摂取カロリーカテゴリー

基本メニュー和食

洋食

中華

デザート/飲み物

引用元:タニタ 摂取カロリー早見表

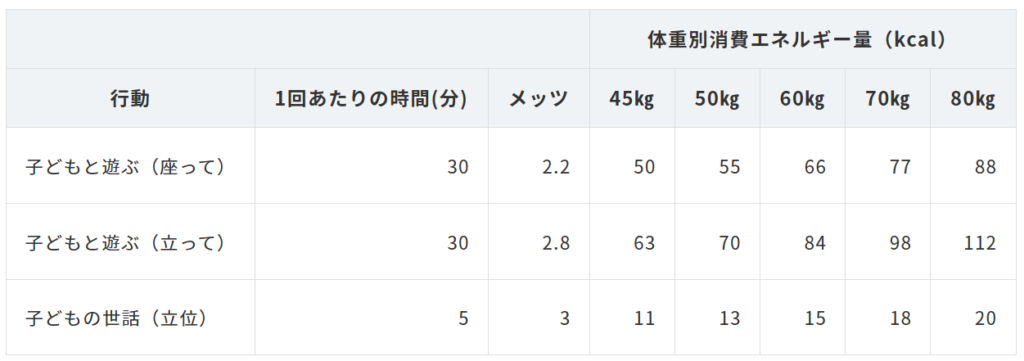

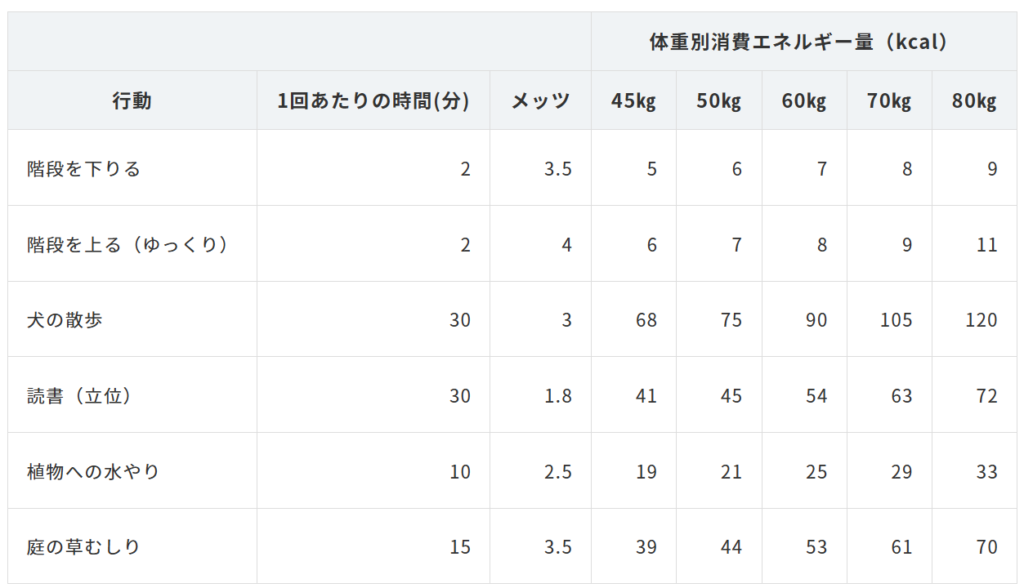

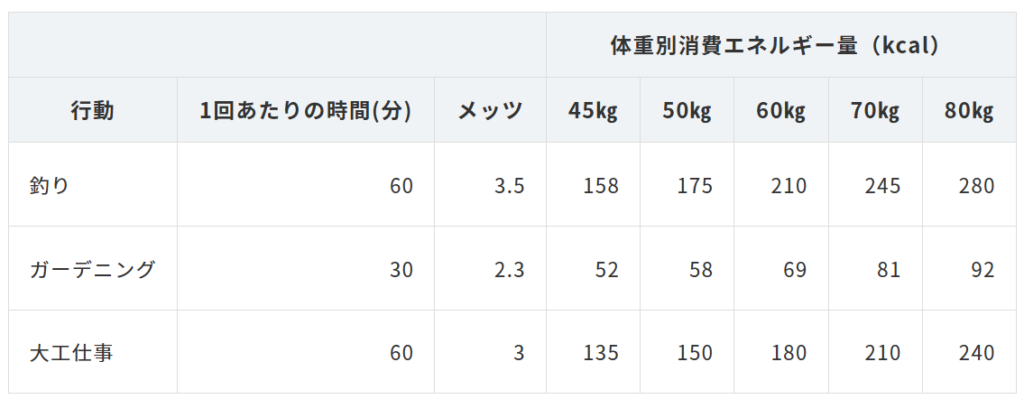

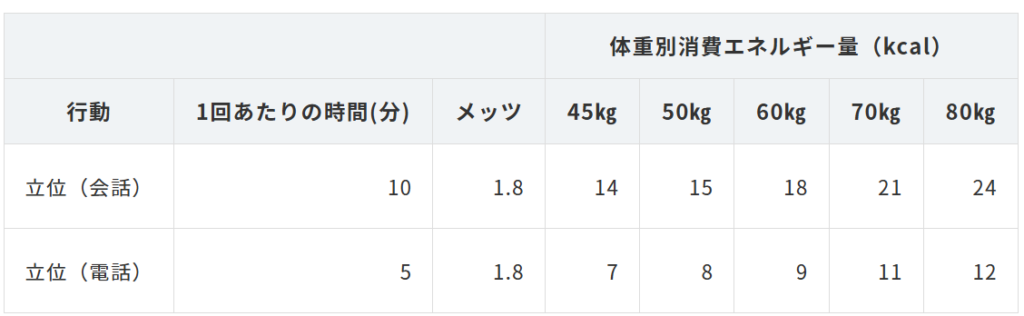

消費カロリー早見表

ご自身の消費エネルギー量を知り、生活習慣を見直してみましょう。 ※メッツとは、身体活動の強さ(強度)を表す単位です。座って安静にしている状態を1メッツとし、身体活動の強さがその何倍に相当するかを表します。一般的に普通歩行(平地,67m/分程度)はおよそ3メッツになります。つまり、座って安静にしている状態の約3倍の活動の強さということです。 ※記載値は一般的な値であり、メッツ(身体活動の強さ)や消費エネルギー量は個人差がありますので、参考としてご覧ください。

消費カロリーカテゴリー

家事

育児

日常生活

趣味

仕事中

※一部抜粋

- 出典: 戸山芳昭ら,「健康づくりのための身体活動基準 2013」,厚生労働省,2013年 をもとに作成

- 記載値は一般的な値であり、メッツ(身体活動)や消費エネルギー量は個人差がありますので参考としてご覧ください。

引用元:タニタ 消費カロリー早見表

- 本コラムに記載されている情報は掲載日時点のものです。内容は予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

まとめ

「ダイエット」成功の鍵は、完璧を求めすぎず、無理のない方法を選ぶこと、そして、習慣化と継続にある。

体の変化は、段階的に現れ、初期には、体重の減少やむくみの改善が見られ、停滞期を経て、脂肪燃焼が進み、最終的には、健康的な体型を維持できるようになる。

しかし、その過程で、多くの人が挫折するのは、「ダイエット」が単なる行動ではなく、感情と深く結びついているからである。

人は「痩せたい」と意識することで期待を膨らませ、結果が出ないと、焦りやストレスを感じる。

この心理的な揺れが、「ダイエット」の継続を困難にする要因の一つである。

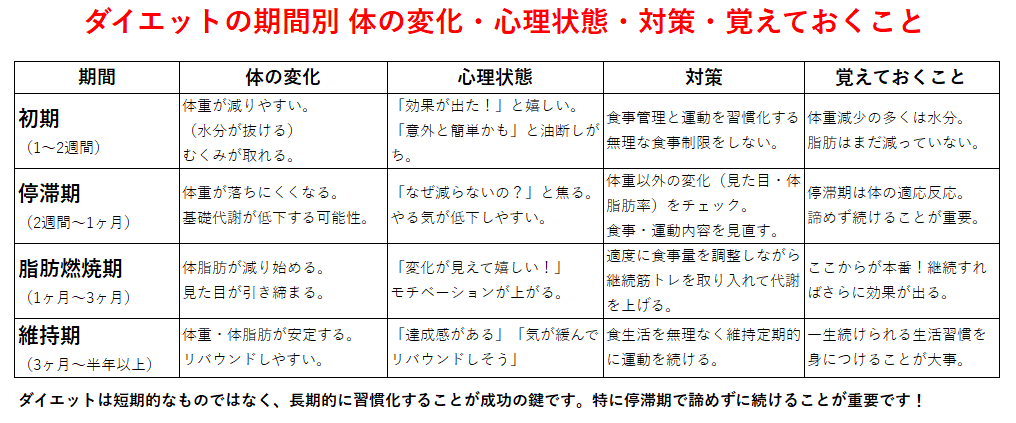

下記は、ダイエットの各期間における、「体の変化・心理状態・対策・覚えておくこと」を簡単に一覧表にしたものだ。

「体と心」に焦点をあてたもので、参考になったら幸いだ。

そのため、「ダイエット」を成功させるには、目標を明確にし、小さな成功を積み重ねながら、生活の一部として自然に取り入れることが重要なのだ。

「ダイエット」は、一種の「精神修行」のような側面も持っているようだ。

「痩せなければならない」と強く意識しすぎると、逆にプレッシャーとなり、途中で投げ出したくなる。

一方で、余計な雑念を捨て、「決めたことを淡々とこなす」という姿勢を持てば、苦痛を感じることなく習慣として根付くだろう。

食事管理や運動を「やらなければならないもの」ではなく、「当たり前の行動」として受け入れることが、長期的な成功につながるに違いない。

「ダイエット」は、一時的な努力ではなく、「生活習慣を改善すること」が目的であり、「一生続けるべき健康的なライフスタイル」なのだ。

結果に一喜一憂せず、ただ日々の積み重ねを続けることこそが、理想の体型と健康を手に入れる最善の「道」である。

「ダイエット」には「ゴールは無い」のだから、決して「近道は無い」という事を意識するべきだ。

「ダイエット」は、体重の数字だけでなく、体型や健康状態の変化を楽しみながら続けることが、リバウンドを防ぎ、長く健康を維持する秘訣である。

「ダイエット=苦しいもの」ではなく、「健康な生活を手に入れる過程」と考え、「生涯を通じて」楽しみながら継続していこう。