近年、猛暑・熱波・異常気象が、世界中で起きている。

人類は、その原因を「CO₂による地球温暖化」だと信じ、膨大な費用をかけて、対策を進めている。

しかし、それだけで本当に説明できるのか?

吾輩は、この現象の裏に、“電子レンジ化”とも呼ぶべき、未知の巨大エネルギーが、関わっているのではないかと考えている。

これは、単なる仮説にすぎない。

だが、「真実を知りたい」という一点で、この思考の旅は始まる。

第1章:地球温暖化=CO₂説の限界

吾輩は、地球温暖化の原因を、「人間活動による二酸化炭素(CO₂)の排出」だけで、説明しようとする現在の考え方に、どうしても違和感を覚えてしまう。

もちろん、吾輩は、「CO₂」が温室効果ガスであり、地球の気温を上昇させる一因であることを否定するつもりは毛頭ない。

産業革命以降、化石燃料の大量消費によって、「CO₂」濃度が上昇し、それに伴って地球の平均気温が上がってきたというのは、多くのデータが示している事実である。

実際に、産業革命前、およそ1750年頃の、大気中の「CO₂」濃度は、約280ppm(0.028%)であったことが、IPCC第6次評価報告書(AR6)によって示されている。

それからおよそ270年後の現在、2024年5月時点の「CO₂」濃度は、426ppm(0.0426%)に達しており、これは、アメリカ海洋大気庁(NOAA)の、マウナロア観測所の公式データでも確認されている。

つまり、この間に「CO₂」濃度は、約50%以上増加した計算になる。

そして、この期間、地球の平均気温は、産業革命前(1850〜1900年平均)に比べて、約1.1〜1.2℃上昇している。

この気温上昇については、世界気象機関(WMO)や、NASAのGISS気温分析など、複数の国際機関が共通して、指摘している事実である。

この様に、数字だけを見れば、確かに「CO₂の増加」と「気温の上昇」は一致している。

大気中の二酸化炭素(CO2)は、産業革命時代に人類が化石燃料を大量に燃やし始めたときよりも50%高いレベルに達しています。

ハワイのマウナロア天文台による最近の測定によると、2021年2月と3月の数日間、大気中のCO2レベルは417ppmを超えました。産業革命前のレベルは約278ppmでした。

今後数週間で、CO2レベルはさらに増加し続けるでしょう。その結果、2021年は、CO2レベルが産業革命前のレベルを数日以上超える記録上初めての年になると予想されています。

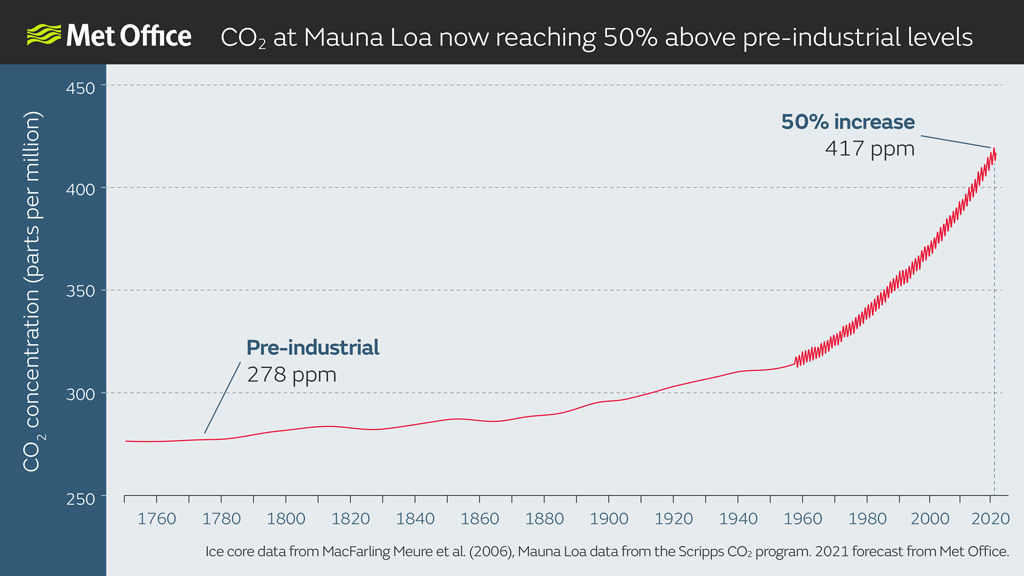

CO2蓄積のモニタリング

氷床コアの測定から得られた記録によると、1750年から1800年までの大気中の全球平均CO2濃度は約278ppmでした。これは、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が2013-14年に発表した第5次評価報告書(PDF)で、産業革命前のCO2のベースラインとして使用した値です。

それ以来、大気中のCO2は増加し続けており、地球の気候の継続的な温暖化を引き起こしています。現在、2021年3月には、レベルは約417ppmに達しており、1750〜1800年の平均よりも50%増加しています。

下のプロットは、1700年から2021年までの大気中のCO2レベルを示しています。これは、1958年以前の氷床コアデータ、次にスクリップスCO2プログラムによるマウナロアの機器記録、そして最後に英国気象庁による2021年のCO2予測に基づいています。(1958年の明らかな変化は、氷床コアの記録がインストゥルメンタルレコードに見られる季節サイクルを捉えていないためです。)

引用元:CarbonBrief 英国気象庁:大気中のCO2が産業革命前のレベルより50%高い 1700年から2021年までの全球大気中のCO2濃度。引用元:英国気象庁.

(1958年の明らかな変化は、氷床コアの記録がインストゥルメンタルレコードに見られる季節サイクルを捉えていないためです。)とは、どの様な意味なのか、解説しよう。

この一文は、1958年以降の二酸化炭素「CO₂」濃度データが「それ以前の氷床コアによるデータ」と質的に違うことを示している。以下、できるだけわかりやすく、詳しく解説してみよう。

◆ 元の文の意味

これは簡単に言うと:

✅1958年以前 → 主に「氷床コア」のデータ(大気中の「CO₂」が閉じ込められた古い氷を分析)

✅1958年以降 → 「直接観測(インストゥルメンタルレコード)」のデータ(ハワイ・マウナロア観測所などで毎日測定)

この2つのデータには違いがある、ということである。

◆ 氷床コア vs. 直接観測(インストゥルメンタルレコード)の違い

| 項 目 | 氷床コア | 直接観測 (インストゥルメンタルレコード) |

|---|---|---|

| 測定方法 | 南極・グリーンランドの氷に閉じ込められた空気泡のCO₂濃度を分析 | 大気中のCO₂をリアルタイムで測定 |

| 時間解像度 | 数年〜数十年ごとの平均値 | 毎日、毎月、毎年の細かい変動を記録 |

| 季節サイクル | 不明瞭(氷が形成される時間の幅が広いため) | 明確(春・夏・秋・冬のCO₂の上下動が記録される) |

◆ 1958年の「明らかな変化」とは何か?

1958年から、マウナロア大気観測所でスタートした、「CO₂」濃度のリアルタイム観測(いわゆる「キーティングカーブ」)は、「CO₂」が年々増加しているだけでなく、季節ごとに上下動していることがわかる。

春〜夏:植物が光合成を活発に行い、大気中の「CO₂」が減る、秋〜冬:植物の活動が低下し、「CO₂」が増える。

この「季節サイクル(ギザギザの波形)」は、氷床コアには見られない。なぜなら、氷床コアは過去の空気を「ぼんやりとした長期間の平均値」で捉えるため、短期的な季節変動が消えてしまうからである。

◆ つまり、この文の本当の意味は?

- 1958年の「データの質」が大きく変わった

- それ以前の「氷床コアのデータ」では、季節ごとの「CO₂」の上下動(サイクル)が捉えられなかった

- 1958年以降の直接観測では、「CO₂」の年々の増加と季節変動の両方がはっきり記録されるようになった

このため、1958年には「明らかな変化」が見られる、ということである。

◆ なぜ重要か?

過去の「CO₂」データ(氷床コア)は、今の測定方法とは「粒度(細かさ)」が違う。したがって、直接比較する時は、観測方法の違いを必ず考慮しないと誤解を生む。

1750年頃のCO₂は、どうやって測ったのか?

しかし、吾輩は問いたい。

そもそも、1750年の大気中の「CO₂」濃度は、どのように測定されたのか?

それは、今のように空気を直接測ったわけではない。

過去の大気の状態は、南極やグリーンランドなどに積もった雪が氷となり、その中に閉じ込められた気泡(氷床コア)を分析することで、推定されている。

この方法によれば、過去80万年以上の大気組成や、「CO₂」濃度が復元できるが、そこには、観測精度の限界がある。

精度:±5ppm程度、時間解像度:10年〜数百年単位 だという。

つまり、微細な短期変動は「見えない」のだ。

一方、現代の「CO₂」は、赤外線吸収法(NDIR)によって±0.2〜0.5ppmという、高精度でリアルタイムに観測されている。

時間解像度も、日単位・時間単位だ。

吾輩はここに、重要な「隔たり」を感じてしまう。

もちろん、科学者たちは、この違いを理解し、長期的な傾向を評価する際には、統計的な補正を行っているのだろう。

しかし、氷床コアという「過去の痕跡」と「現在の直接測定」は、そもそも得られる情報の「質と量」が、まったく違うのである。

この「測定の違い」を意識せず、「過去からの一貫した変化」としてすべてを語ることには、どうしても無理があるのではないかと、吾輩は考えている。

比較するという行為は、これらの条件を一定にしてこそ、意味があると考える。

これを無視するという事は、何らかの意図を感じざる負えない。

「CO₂だけ」に頼る思考の危うさ

このように、観測方法・精度・解像度が大きく異なるデータをベースに、「CO₂濃度が上がったから気温も上がった」とするのは、科学的にやや乱暴ではないか?

ましてや、ここ2〜3年の極端な猛暑、豪雨、干ばつ、異常気象は、「CO₂増加」だけでは、到底説明がつかないのではないか?

もっと巨大で、もっと複雑なエネルギーが関与しているのではないか?

それが吾輩の、素朴で正直な疑問である。

科学は、常に「現時点の最善解」でしかない。

そして、その「最善解」は、いつか必ず「覆される」。

歴史が、何度もそれを証明してきたではないか。

吾輩は、科学に対する「謙虚さ」と「問い続ける姿勢」を忘れたくないのだ。

CO₂濃度の微増は「決定的な原因」か?

現在、大気中の「CO₂」濃度は、約425ppm。

産業革命前の280ppmからは、確かに増えている。

しかし、その差は「わずか0.015%」という微細な変化に過ぎない。

たったそれだけの変化で、地球全体の気温が、1〜1.2℃も上がるのだろうか?と、素朴な疑問を持つ人は、実は多い。

しかも、二酸化炭素は、大気中のごく一部(0.04%程度)に過ぎない。

これを「唯一の原因」として、多額の環境対策費用を投入し、世界中の経済活動を変革しようとしている。

果たして、その対策は「的を射ている」のだろうか?

専門家たちの“均一な意見”への違和感

学者たちは、口を揃えて「これは人間活動による温暖化だ」と言う。

だが、科学の世界では、「全員が同じことを言う」という現象そのものが、むしろ「警戒すべきサイン」であることも多い。

かつて地球は、「平らだ」と信じられ、太陽が「地球を回っている」と信じられていた。

その「常識」が覆されたのは、ほんの数百年前の話だ。

今の常識も、未来の人々から見れば、「間違い」かもしれない。

吾輩は、その可能性を、決して忘れたくないのだ。

| 過去の常識 | 覆された「新たな真実」 |

|---|---|

| 地球は平らである | 地球は丸い(球体) |

| 天動説:地球が宇宙の中心 | 地動説:地球が太陽の周りを回っている |

| ニュートン力学がすべてを説明できる | 相対性理論によって、時間や空間も相対的だと判明 |

| 感染症は「悪い空気」が原因 | 微生物(細菌やウイルス)が原因と判明 |

地球温暖化は「CO₂だけ」ではないかもしれない

地球は、極めて複雑なシステムである。

海洋、雲、大気、太陽、宇宙線、地殻変動……すべてが相互に作用し、今の気候を作り上げている。

そのすべてを、「CO₂」という、たった一つの要素だけで、説明しようとするのは、あまりにも単純化しすぎてはいないだろうか?

吾輩は考える。

もしかすると、我々の知らない、もっと巨大なエネルギーが、地球全体をゆっくりと加熱しているのではないか、と。

第2章:観測できないものは「存在しない」ことになっている

我々人類は、あらゆる科学の営みを、「観測できるもの」に基づいて構築してきた。

観測できるデータこそが、「存在の証」である。

逆に言えば、観測できないものは「存在しない」とみなされるのが、現代科学の前提となっている。

だが、本当にそれで良いのだろうか?

「観測できない=存在しない」の限界

科学の歴史は、「観測できなかったもの」が、ある日突然、“存在”を証明されてきた歴史でもある。

たとえば、以下のようなものがある。

| かつては「存在しない」とされたもの | 後に存在が証明されたもの |

|---|---|

| 微生物(細菌・ウイルス) | 顕微鏡の発明で確認 |

| 放射線(X線、γ線) | 実験によって発見 |

| 電波 | 実験と通信技術の発展 |

| ブラックホール | 重力波・X線観測で存在証明 |

| 暗黒物質・暗黒エネルギー | 宇宙の観測から間接的に存在が示唆 |

これらは、いずれも「観測手段がなかった」ために、長い間“存在しない”とされてきたものだ。

つまり、「観測できないから存在しない」とする考え方は、実は極めて危うい。

気候変動も「観測可能な範囲」で語られているだけかもしれない

現在の地球温暖化は、主に「人間の活動によるCO₂排出が原因」とされている。

その根拠は、観測できるデータ、「CO₂濃度、気温、海面上昇」などに、依っている。

しかし、地球は、宇宙空間という巨大な環境の中に浮かぶ天体だ。

その環境には、まだ人類が観測できない、あるいは気付いていない要素が、存在している可能性は、十分にある。

たとえば、

- 宇宙から届く微弱な電磁波や高エネルギー粒子

- 地球磁場や太陽活動による複雑なエネルギー変動

- 地球内部からの微細な熱流出やプレート変動の影響

これらが、わずかでも地球のエネルギーバランスに、影響を与えているとすれば、現在の「CO₂だけが主因」という、シンプルな説明は、あまりにも表層的なのかもしれない。

観測技術の限界を知ることが科学の第一歩

科学は、「いま観測できる範囲」での最善解を提供する。

だが、その最善解は、「永遠の真実」ではない。

新しい技術や理論が生まれれば、かつての「常識」はあっさりと塗り替えられる。

それは、かつて「地球は平らだ」と信じられたことや、「地球の中心を太陽が回っている」と考えられたことと、何も変わらない。

つまり、「観測できないものは存在しない」とするのは、科学の本質から最も遠い考え方だ。

第3章:地球の「電子レンジ化仮説」とは何か?

吾輩は、ここまで述べてきた通り、現在の地球温暖化が、「人間活動によるCO₂排出」だけで説明しきれない可能性があると考えている。

その理由は、この数年の異常な気象変動や、加速度的な気温上昇が、既存の理論ではどうにも「説明しきれていない」と思うからだ。

そこで、吾輩が提唱したいのが、いわば、「地球の電子レンジ化仮説」 である。

電子レンジの仕組みと「分子振動」

まず、電子レンジとは、どのような原理で食品を温めているのかを、簡単におさらいしよう。

【電子レンジの基本原理】

- マイクロ波(周波数2.45GHz)という電磁波を食べ物に照射する

- 食品中の「水分子」がこの電磁波によって激しく回転・振動する

- この分子の運動エネルギーが「熱」となり、食べ物が温まる

電子レンジ誕生のきっかけ

電波によって、物を加熱する方法を開発したのは、昭和20年にアメリカのレイセオン社のスペンサー博士で、レーダーの実験中に自分のポケットに入れていたチョコレートが電波(レーダー用の極超短波)で、瞬間的に溶けた現象を捉えて、研究開発されたものです。また我が国に電子レンジ技術が導入されたのは、昭和36年のことで、当初は業務用として開発され、後に一般家庭用商品として徐々に普及しました。

電波が熱源

電子レンジのエネルギー源は電波。テレビ(VHF・UHF)をはじめ、ラジオ・ステレオ、神経痛やリュウマチの治療に用いる高周波治療器なども、同じ電波を利用した身近な例です。

これらの電波はテレビに入れば映像になり、ラジオやステレオに入れば音声に、電子レンジでは食品に吸収されて熱に変わります。見えない電波による振動が熱を生み出す

電子レンジの電波は、マグネトロンの先端のアンテナから放出されます。

この電波の周波数2,450メガヘルツ(MHz)。1秒間に24億5千万回も振動(プラス、マイナスの極が交替)する性質があります。電波は食品に含まれている水の分子など振動させて食品全体をあたためます。

こうして電波のエネルギーは効率よく熱エネルギーにかわります。

※側面や底面から電波が放出されているものもあります

電波の性質

器を温めずに、中の食品だけを加熱することができるのは、電波の性質を上手に利用 しているからです。

- 電波は食品や水に吸収

電波は直進する性質があります。そして、水分を含んだ物質には吸収されて発熱します。電子レンジの加熱はすべてこの性質を利用したものです。- 電波は陶器やガラスを透過

電波は陶器・ガラスなど水を含まない物質を透過します。- 電波は金属にあたると反射

電波は金属にあたると反射します。そのため、金属製の容器を用いると容器の中の食品は温まりません。引用元:一般社団法人日本電機工業会 電子レンジの仕組み

つまり、分子を揺らせば、熱が発生するのだ。

これは「ジュール熱」とは異なる、分子振動による直接的な加熱である。

◆ 分子が揺れれば熱が発生する──ジュール熱とは違う「直接的な加熱」とは?

「熱」とは、実は目に見えない分子の動き(振動や運動エネルギー)によって生まれるものである。たとえば、私たちが火で金属を熱すると、金属の中の分子が激しく動き出し、その結果として物質全体の温度が上がる。これが「熱」の正体である。

この「分子を揺らして熱を発生させる」という仕組みは、日常でも使われている。その代表例が「電子レンジ」である。電子レンジは、マイクロ波という電磁波を食品に当てることで、食品中の水分子を1秒間に24億5千万回も回転・振動させる。この水分子の激しい動きが、摩擦と衝突を生み、直接的な加熱となる。これが「電子レンジ加熱」である。

これと似た仕組みで起きるのが、吾輩が考える**「地球の電子レンジ化仮説」である。宇宙から降り注ぐ微弱な電磁波や放射線が、地球の大気や水分子をほんのわずかにでも揺らす**ことがあれば、それは微弱な熱エネルギーとなって蓄積される可能性がある。

ここで注意すべきは、これは一般的な「ジュール熱」とは異なる現象である、という点である。

◆ 「ジュール熱」とは何か?

「ジュール熱」とは、電流が流れることで発生する熱のことを指す。たとえば、電気ストーブや電気コンロなどがこれにあたる。電流が金属の中を流れると、電子が金属内の原子にぶつかって抵抗を受け、そのエネルギーが熱となる。これは摩擦による熱である。

ジュール熱:電流が流れる→抵抗→摩擦→熱

電子レンジ熱:電磁波→水分子が回転・振動→衝突→熱

つまり、電子レンジや今回の仮説は、「直接的に分子の振動を引き起こして熱を生む」という点で、ジュール熱とは原理が異なるのである。

◆ 地球で同じことが起きている可能性

もし宇宙から届く微弱な電磁波が、地球の大気や海水の分子に対して、ほんのわずかでも振動を引き起こしているとすれば、その影響は1回あたり極めて微小でも、数十年、数百年という長い時間の中で、じわじわと蓄積され、地球の気温に影響を与えている可能性があるのである。

地球が「電子レンジ化」しているとはどういうことか?

この仕組みを、地球全体に置き換えて考えてみよう。

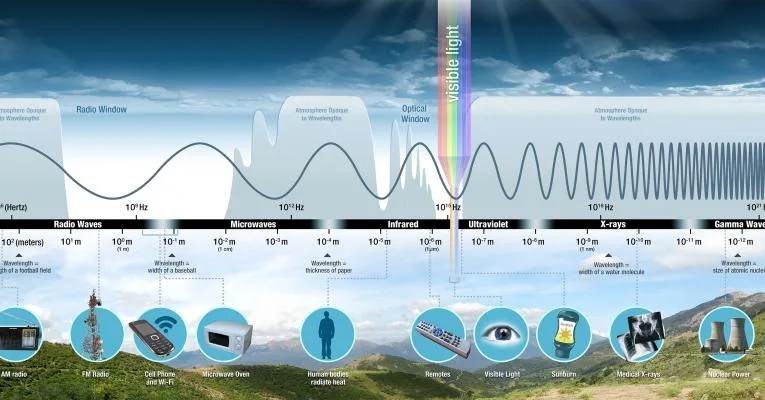

- 宇宙からは、常に様々な電磁波が地球に降り注いでいる

(太陽からの可視光線・紫外線・赤外線・X線・宇宙線 など) - その一部は、地球大気や地表、さらには、海洋の水分子や大気中の分子に、何らかの影響を与えているかもしれない

- もし、この電磁的な影響が「分子レベルでの振動」を引き起こし、それが地球全体の温度上昇に寄与しているとすれば・・・・。

地球全体が、「電子レンジ」の中に入っているような状況だと、言えるのではないか。

どのような「エネルギー源」があり得るのか?

実際、宇宙空間には、以下のような、莫大なエネルギーが存在している。

| エネルギーの種類 | 主な特徴 | 人類が観測・解明できているか |

|---|---|---|

| 太陽放射 | 可視光・紫外線・赤外線 | 一部は観測済 |

| 宇宙線 | 超高エネルギー粒子 | 部分的に観測 |

| ガンマ線バースト | 遠方の天体からの極めて強力な放射 | 観測は困難 |

| 地球磁気圏の変動 | 太陽風と磁場の相互作用 | 一部観測 |

| 重力波 | ブラックホールや中性子星の衝突による時空の波 | 最近観測成功(LIGO/Virgo) |

電磁エネルギーは波で伝わり、非常に長い電波から非常に短いガンマ線まで幅広いスペクトルに及びます。人間の目は、可視光と呼ばれるこのスペクトルのごく一部しか検出できません。ラジオはスペクトルの異なる部分を検出し、X線装置はさらに別の部分を使用します。NASAの科学機器は、電磁スペクトルの全範囲を使用して、地球、太陽系、そしてその先の宇宙を研究しています。

ラジオをチューニングしたり、テレビを見たり、テキストメッセージを送ったり、電子レンジでポップコーンを弾いたりするとき、あなたは電磁エネルギーを使用しています。あなたは毎日、毎時間、このエネルギーに依存しています。それがなければ、あなたが知っている世界は存在し得ませんでした。

引用元:NASAサイエンス

特に、注目したいのは、

- 太陽活動の変動

- 宇宙線の増減

- 電磁的ノイズ(人工衛星・通信波の影響含む)

これらは、実はまだ正確に「どれほどの影響があるのか」が、分かっていない部分が多い。

どんなに微小なエネルギーでも、長期的には影響する

電子レンジと違い、宇宙からのエネルギーは、極めて微弱だ。

だが、365日24時間、止まることなく、地球全体に降り注いでいる。

もしも、この微細なエネルギーが、地球の水分子や大気分子の振動に、影響を与えているなら・・・。

我々の身の回りには、日々、ごく微小なエネルギーが加わり続けている。

たとえば、太陽から降り注ぐ光や、宇宙から届く電磁波、大気中の微細な揺らぎなどがそれである。

もし、こうした目に見えない微弱なエネルギーが、地球の大気や海水の分子を、わずかに、たとえば「0.0001℃」程度温める効果を持っているとすれば、どうであろうか。

この「0.0001℃」という温度変化は、あまりにも小さく、我々間が体感することは不可能であり、現在の観測技術でも、検知は極めて困難である。

しかし、このようなごく小さな温度上昇が、毎日、絶え間なく、10年、50年、100年という長期にわたって、積み重なるとすれば・・・・。

最終的には、地球全体の平均気温に、じわじわとした、確かな影響を与える可能性は、否定できない。

このような、「微細であっても、積み重なれば大きな変化となる」現象こそが、現在のCO₂理論のみでは説明しきれない、異常気象や急激な気候変動の一因となっているかもしれないと、吾輩は、考えるのである。

第4章:今の技術では観測できないエネルギーがある?

前章において、吾輩は、「地球の電子レンジ化仮説」を提唱した。

これは、目には見えない微弱なエネルギー、特に、宇宙から降り注ぐ電磁波や放射線が、地球の大気や水分子を長期的にわずかに振動させ、その積み重ねによって気温上昇に影響しているのではないか、という仮説である。

もちろん、これは現時点では、科学的に証明された理論ではない。

しかし、これはあくまで一つの仮説に過ぎないものの、理論的には十分に成立し得る、考え方ではないか。

可能性の段階で、頭から否定してしまうことは、どんな分野であれ、未来の新たな発見や真実への道を、閉ざしてしまうことにもつながりかねない。

微弱なエネルギーは「観測できない」が「存在しない」とは限らない

まず、現在の観測技術には、限界があることを、理解しなければならない。

たとえば、以下のような現象は、ほんの数十年前まで「観測不能」だった。

| 現 象 | 実用化・観測開始の時期 |

|---|---|

| 重力波 | 2015年 初観測(LIGOによる) |

| 放射線 | 19世紀末に発見 |

| 電波 | 19世紀後半に発見 |

| 宇宙背景放射 | 1965年発見 |

これらはすべて、「技術が進歩するまで、存在がわからなかった」ものである。

同じように、もし現在、地球に対して微弱な振動エネルギーや、電磁的なエネルギーが、影響を与えていたとしても、我々には、それを正確に「観測・数値化」する術が、まだ、ないのかもしれない。

微細すぎて「見えない」「測れない」エネルギー

たとえば、電子レンジで食べ物を温める際も、マイクロ波という「見えない電磁波」が使われている。

電波も、赤外線も、紫外線も、すべて目には見えない。

だが、それらは確かに存在し、エネルギーを持っている。

同様に、地球も日々、太陽や宇宙から様々な電磁波・放射線・宇宙線を浴びている。

その一部は、現在のセンサーや測定器では、検知できないほど微細かつ長期的な影響しか、持たないかもしれない。

しかし、「影響がゼロ」であると証明することは、できないのが現実である。

積み重ねの力:微細でも「時間」が最大の武器となる

「地球の電子レンジ化仮説」の本質は、エネルギーの「量」ではなく「時間」である。

たとえ、1回あたりの温度変化が、0.00001℃というごく微小なものであっても、それが1年、10年、50年、100年と積み重なれば、最終的には、平均気温の上昇という形で現れる可能性は、否定できない。

電子レンジの例でいえば、出力が弱くても「加熱時間を延ばせば」温まるのと同じである。

「まだ観測できない」がゆえに、置き去りにされる真実

現代の気候変動論は、「CO₂」や温室効果ガスといった「観測できるもの」に基づいている。

これに異論はない。

しかし、現代科学は、まだ、ナノレベルのエネルギー変動、電磁波と水分子の微細な相互作用、深海や極地での長期的な温度変化、といった、未知の領域に対する観測・理論が、極めて未熟であることを認めざるを得ない。

吾輩が唱える「地球の電子レンジ化仮説」は、こうした「未観測の世界」にこそ、答えがあるのではないか、という問題提起である。

かつて、空を飛ぶことは「不可能」とされていた。

かつて、原子は「最小の粒」とされていた。

かつて、感染症は「神の仕業」とされていた。

すべては「科学の限界」が原因である。

そして、その限界は、必ず、未来の人類によって超えられてきた。

だからこそ、吾輩は、声を大にして言いたい。

「今の技術で観測できないから存在しない」と考えることこそ、最大の過ちである。

第5章:問題提起、なぜ「人間活動以外の要因」は無視されがちなのか?

現在、地球温暖化の原因は、「人間活動、特に二酸化炭素(CO₂)の排出」によるものとする説が、主流である。

これは、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が強く支持し、世界各国の政策も、この理論に沿って動いているためである。

しかし、その一方で「温暖化の原因は、CO₂だけでは、説明できないのではないか」という声や研究も、実は存在している。

これらは、人類の観測技術や、理論の限界を超えた「未知の要因」を指摘しており、決して無視してはならない視点である。

ところが、これらの研究は「観測できない」「証明できない」という理由から、少数意見として扱われ、学界の主流からは、退けられる傾向があるのが、現実であるという。

少数派だが存在する「人間活動以外の温暖化要因」に関する研究事例

- 太陽活動説

▶ Willie Soon(ウィリー・スーン博士)

「太陽活動(黒点数や太陽放射強度)が気候変動の主要因である」と主張。

CO₂よりも太陽の影響の方が大きいと論じている。

👉 批判:太陽活動の周期性は、気温上昇と完全には一致しないことが指摘されている。 - 宇宙線説(雲形成理論)

▶ Henrik Svensmark(ヘンリック・スベンスマーク博士)

「宇宙線が地球大気に雲を作り、気候に影響を与える」とする理論。

CERN(欧州原子核研究機構)の「CLOUD実験」にも影響を与えた。

👉 批判:宇宙線と雲の形成・気温の因果関係はまだ決定的ではなく、証拠が不十分とされている。 - 地磁気・地殻活動説

▶ Vincent Courtillot(ヴァンサン・クルティヨ博士)

「地磁気の変動や火山活動、地殻運動も温暖化に影響している」とする立場。

太陽や地球内部の動きと気温変動の相関を指摘。

👉 批判:証拠が断片的で、CO₂との比較において説明力が劣るとされる。 - 電磁波・宇宙エネルギー説(仮説段階)

▶ Yanagida & Matsumura(2018年)

「太陽からの微弱なマイクロ波や電磁波が地球の分子を振動させ、長期的な加熱に寄与する可能性」を分子モデリングで提唱。

👉 批判:未検証な理論であり、現時点では、科学的な合意には至っていない。

なぜ少数意見は広がらないのか?

現在の科学界は、「エビデンス主義」であり、証拠がなければ、認められない傾向が強い。

観測・計測・数値化できなければ、「科学」として認められにくい。

政策や経済も、CO₂削減に大きく依存しており、異説が入り込む余地が、狭まっている。

「観測できない」「計測不可能」となると、研究費も集まらず、研究者自身が追放されるリスクもあるという。

① 科学の本質として「再現性」が求められるからである

科学は、常に「再現性」と「検証可能性」を重んじる。

たとえ、斬新なアイデアや仮説があっても、それを証明する観測データや、数値化ができなければ、「科学」として認められないのである。

このルールは、過去の間違いを修正し、より正しい知識を積み重ねるために、不可欠なものである。

しかし、同時に、「未観測の真実」を排除する、副作用も持つ。

特に、気候変動のように、「複雑」で「長期的」で「地球規模」の現象は、実験や再現が困難であるため、新しい説を検証する手段そのものが、存在しないというジレンマがある。

② 世界的な「経済」と「政治」の構造が関係しているからである

現在、温暖化対策は、巨額の経済活動と、密接に結びついている。

- 再生可能エネルギー産業

- 排出権取引市場

- 環境ビジネス

- 国際的な協定(パリ協定、SDGsなど)

これらは、すべて、「CO₂=悪」という前提のもとに成り立っている。

もし、この前提が覆れば、これまで積み上げられてきた、政策・経済・国際協調の枠組みが、根底から揺らぐことになるからだ。

結果として、「CO₂以外の説」は、経済的にも政治的にも“不都合な真実”となり、支持も資金も集まりにくくなるという。

それどころか、異論を唱える研究者が、職を追われる・研究資金が絶たれる・学会から排除されるといった事も、起きているという。

③ 人間の「認知バイアス」と「社会的同調圧力」が作用しているからである

人間は、本能的に、「多数派の意見」や「権威ある声」に従いやすい。

これを心理学では、「バンドワゴン効果」「権威バイアス」と呼ぶ。

さらに、「気候危機」「環境破壊」という大きな不安の中では、「行動すること(=CO₂削減)」が、道徳的にも正しいとされる。

この道徳的正しさ(Moral high ground)は、異論を排除しやすくする。

つまり、「反対する=地球を破壊する悪者」と見なされる。

「異論を持つ=社会的リスクを負う」となる。

こうして、多くの人が、「たとえ疑問を持っても、声を上げない」という、沈黙の同調圧力が生まれるのである。

④ 科学史の中で「少数意見が迫害された例」は枚挙に暇がない

歴史を振り返れば、当時の「常識」に反した科学者たちは、ことごとく排除・無視・迫害されてきた。

| 時 代 | 少数意見 | 迫害された科学者 | 後の評価 |

|---|---|---|---|

| 16世紀 | 地動説 | ガリレオ・ガリレイ | 地動説が正しいと証明 |

| 19世紀 | 細菌説 | ルイ・パスツール | 感染症理論の礎 |

| 20世紀 | プレートテクトニクス | アルフレッド・ウェゲナー | プレート理論が確立 |

いずれも、当時は、「非常識」や「荒唐無稽」とされた少数意見が、やがて正しい知識として受け入れられた。

このことからも、「今の主流=絶対に正しい」とは、限らないのである。

⑤ 技術の限界と「証明できないこと」はイコールではない

最後に、強調すべきは、「現時点で証明できない」という事実は、「存在しない」という証明にはならないという点である。

科学は常に、「その時点での最善解」でしかなく、「永久不変の真理」ではない。

かつて、重力波もダークマターも、観測不能だった。

未来の技術革新によって、今は、観測不可能な「微弱エネルギー」や「分子振動的影響」が、可視化される日が来るかもしれない。

まとめ

産業革命以降、化石燃料の大量消費によって、大気中の二酸化炭素(CO₂)濃度が上昇し、それに伴って地球の平均気温が上がってきたことは、IPCCなどの国際的な研究機関によって、示されてきた事実である。

この考え方は、現在の世界的な温暖化対策や環境政策の、根幹を成している。

しかし、吾輩は、そこに「人類の思考の限界」が存在していると考える。

人類は、自らが観測・計測・理解できるものだけを、「存在するもの」とみなし、それ以外の未知の現象や微弱な影響については、存在しないものとして、切り捨てているのではないか?

事実、過去の科学史を振り返れば、当時の「常識」が時代と共に覆された事例は、枚挙に暇がない。

地動説、細菌説、プレートテクトニクス、いずれも初めは少数意見であり、異端扱いされたものである。

ゆえに、「CO₂=唯一の温暖化原因」と断定することは、科学の本質からは、外れているといえよう。

吾輩が提唱する「地球の電子レンジ化仮説」は、現在のCO₂理論だけでは説明しきれない、異常気象や急激な変動の一因として、考え得る仮説のひとつである。

この仮説とは、宇宙から降り注ぐ微弱な電磁波や放射線が、地球の大気や水分子をわずかに振動させ、そのわずかなエネルギーの積み重ねによって、長期的に地球の気温に影響を与えているのではないか、というものである。

これは、まるで電子レンジが、水分子を振動させて、食べ物を温めるメカニズムに似ている。

一回ごとのエネルギー変化は、0.0001℃にも満たないほど、微小であるかもしれない。

しかし、それが10年、50年、100年と続けば、「じわじわとした影響」として、気温の変動に寄与する可能性は、否定できないのである。

現時点では、この仮説を、直接的に裏付けるエビデンスは乏しい。

しかし、科学とは「今、証明されていることだけが全て」ではない。

太陽活動説、宇宙線説、地磁気変動説なども、いずれも人間活動以外の要因を指摘する、少数派の理論である。

これらも長年、主流派から無視あるいは排除されてきた。

だが、こうした少数意見を無視することは、人類にとって大きなリスクとなる。

なぜなら、もしも、真の原因が他にあった場合、今の環境対策は「的外れ」であり、地球は、ますます破滅への道を進んでしまうからである。

科学とは、常に「問い」を持ち続けることで進化してきた。

可能性の段階で頭から否定してしまうことは、どんな分野であれ、未来の新たな発見や真実への道を閉ざしてしまうことにもつながりかねない。

だからこそ、吾輩は、たとえ少数派であっても、「本当にCO₂だけでよいのか?」という疑問を、投げかけ続けたい。

そして、いつの日か、これらの少数意見や、この「電子レンジ化仮説」が検証され、真の理解が深まることを、心から願っている。