2024年から続いている「コメ」の価格高騰は、2025年に入っても収まる気配がない。

政府は、対策として備蓄米の市場放出を行ったが、それでも米価は下がらず、高値が続いている。

「コメがないわけではないのに、なぜこんなに高いのか?」

「日本人が急にコメを食べるようになったのか?」

そんな疑問を持つ人も多いはずだ。

実際のところ、米価高騰の背景には、単なる供給不足だけでなく、長年にわたる農政の転換や、自治体・福祉施設・学校などによる備蓄需要の増加といった、さまざまな要因が複雑に絡んでいる。

ここでは、「コメ」の価格推移とその背景、「備蓄米」の動き、そして過去から現在に至る政府の政策の変化などについて、データを交えて見ていきたい。

「なぜ今、コメが高いのか?」を整理しながら、これから私たちがどう「コメ」と付き合っていくべきかを、考えるきっかけになれば幸いである。

現在の「コメ」の価格と消費者の実感

まず、「コメ」の価格が高い高いと言われているが、では、いったいどれだけ高くなっているのか、現在の「コメ」の価格と消費者の実感について見てみよう。

現在の「コメ」の価格

2025年4月現在、日本のスーパーで販売されている「コメ」の価格は、前年同月と比較して約2倍に上昇している。

例えば、大阪市内のスーパーでは、コシヒカリ5kgの価格が、税込みで6,350円となっており、ついに5kg 6,000円台に突入したとの報道も。

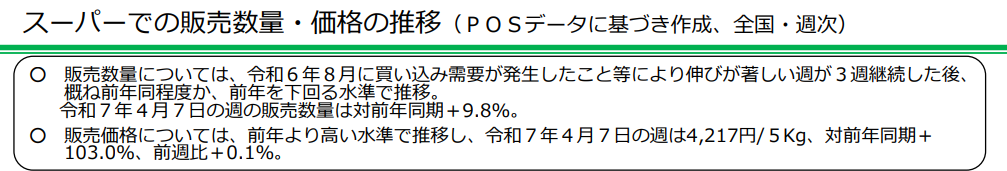

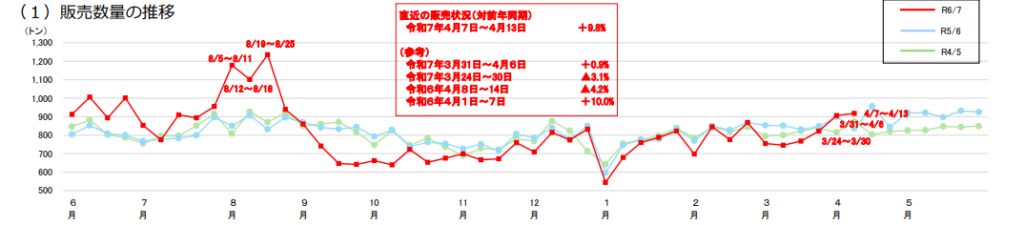

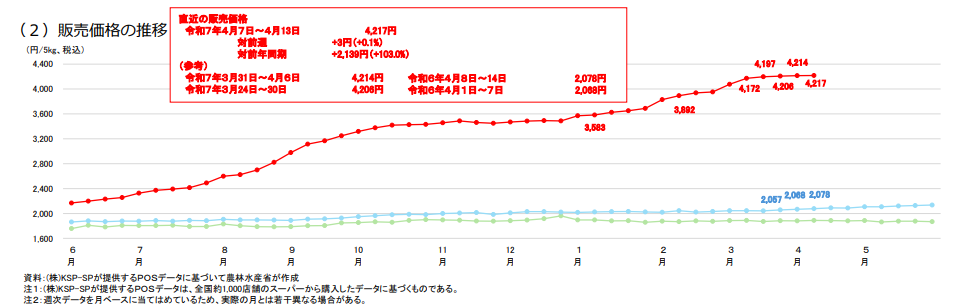

また、農林水産省は、全国のスーパー約1,000店で販売された「コメ」の平均価格を、毎週公表している。

4月21日に公表された、令和7年4月7日~4月13日までの1週間の「コメ」の平均価格は、5kgあたり4,217円であり、前年同月と比較して103.0%の上昇となっている。

引用元:農林水産省 スーパーでの販売数量・価格の推移 (令和7年4月21日)

これらの価格上昇は、政府が「備蓄米」を放出しても、流通の遅れや供給不足が影響しており、米価の高騰が続いているとされる。

「コメ」の価格高騰は、家庭の食費に大きな影響を与えていて、消費者の負担が増している。

このような状況を踏まえると、今後の米価の動向や、消費者としての対応策について、考えていく必要があると考える。

消費者の実感

2025年4月現在、「コメ」の価格高騰に対する一般消費者の反応は、多岐にわたっている。

以下に、最新の調査や報道をもとに、主な傾向をまとめてみた。

これらの反応は、「コメ」の価格高騰が、消費者の生活に直接的な影響を与えていることを示している。

今後の政府の対応や、市場の動向に注目が集まっている。

米価高騰に対する消費者の反応

- 価格上昇への驚きと困惑

多くの消費者が、「コメ」の価格が急激に上昇したことに、驚きと困惑を感じている。

特に、家計を預かる主婦層からは、「米の価格が高すぎて手が出せない」といった声が上がっている。 - 代替食品へのシフト

「コメ」の価格高騰を受けて、家庭の食卓では「麺類シフト」が進行中で、特に焼きそばが、新たな主食として台頭している。

チルド焼きそばは、子どもにも人気で、下ゆでいらずの手軽さから、「週2回以上」食べる家庭も増えているとのこと。 - 備蓄米への関心と不安

政府が、「備蓄米」を放出する方針を示したものの、消費者の間では「備蓄米はどこにあるのか」といった不安の声が上がっている。

特に、地方の消費者からは「備蓄米の放出が実感できない」との意見も聞かれる。 - 価格高騰の背景への疑問

消費者の中には、「コメ」の価格高騰の原因が、明確でないことに対する疑問の声もある。

「消えたコメ」の謎として、供給不足の原因が不明のまま、価格高騰が続いていることに、不安を感じている人も少なくない。

かつての「コメ」の価格と年収の関係

かつて(1942年から1995年)は、農家保護のため、政府は「食糧管理制度(食管制度)」により、生産価格を高く設定していた。

これは、戦後から1995年にかけて長く続いた、日本独自の農業政策の柱だった。

米・麦などの食糧

を国家の管理

・統制

のもとにおく制度

。第二次世界大戦

下の1942(昭和17)年に食糧不足

に対処

するために始められ,米については現在

もつづけられている。〔そのしくみ〕

国が生産費などを十分に見こんだ生産者価格を定めて農家から米を買い上げ,消費者の家計を圧迫しないように配慮した消費者価格を定めて消費者に売る。かつて国は,消費者への売り値より高い値段で農家から米を買っていたので,巨額な赤字がつづいていた。

〔食糧法〕

食糧管理法に代わって1994(平成6)年12月に食糧法が制定され,政府米や自主流通米は計画流通米としてあつかわれ,自由米(やみ米)も計画外流通米としてみとめられることになった。また,2004(平成16)年の改正によって,だれでも自由に米を流通・販売できるようになった。

この時期、一般消費者が買う「コメ」の価格は、今の貨幣価値と比較して、どの程度であったのだろうか?

現在は、消費税や社会保険料の増加などにより、国民の「可処分所得」は減少している。

この様な状況で、現在は、「コメ」が買えないという状況であるが、その当時はどうだったのだろうか?

「かつて政府が、農家保護のために、高い生産価格を設定していた時代に、一般消費者が、どの程度の価格で「コメ」を買っていたのか?」、そして「その時代の可処分所得との関係」について、現代と比較しながら見てみたい。

「可処分所得」とは、

「個人や家庭が自由に使えるお金」のことだ。

具体的には、会社からもらった給料や事業で得た収入から、所得税、住民税、社会保険料(年金、健康保険など)といった【義務的に支払わなければならないお金】を引いた後に、実際に手元に残るお金のことを指している。

この「可処分所得」を使って、生活費(食費・家賃・光熱費など)趣味・娯楽、貯金など、自由に使い道を決めることができるわけだ。

例えば、給料が「月30万円」あったとしても、税金や保険料で「月8万円」引かれたら「可処分所得」は「月22万円」になる。

ここから、生活に必要な支出を、やりくりしていく、というイメージだ。

1975年〜2025年の米価格・年収データ表

◾ 昭和50年代(1970年代後半〜1980年代初頭)の米価格と可処分所得

▶ 一般消費者が米を購入していた価格

- 1975年頃の「コメ」の小売価格(精米1kg)は、おおよそ 300円〜350円前後。

- 当時の消費者物価全体と比べても、「コメ」は「やや高いが贅沢品ではない」といった位置づけ。

▶ 当時の収入と物価のバランス

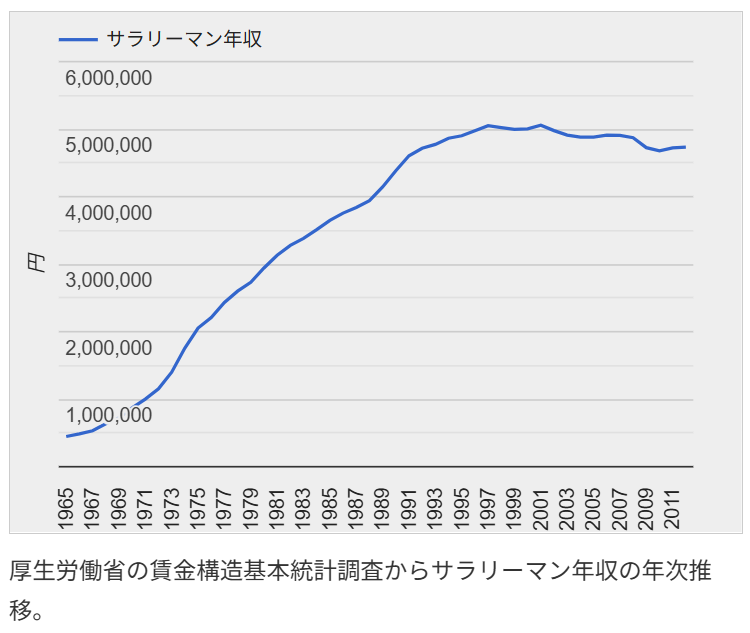

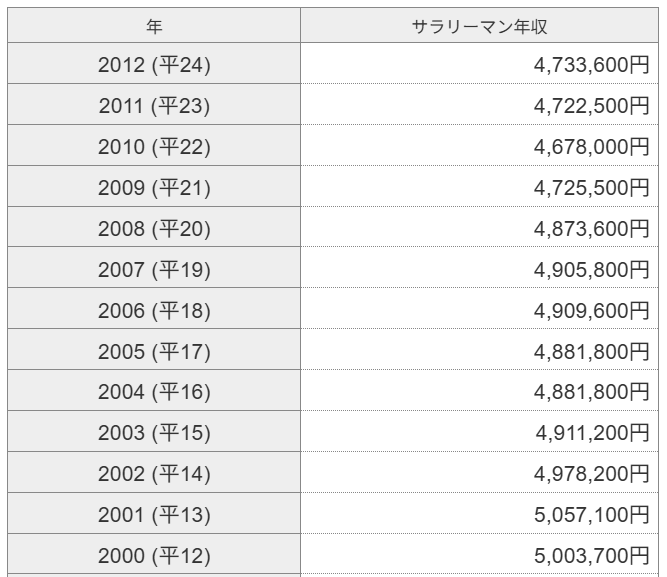

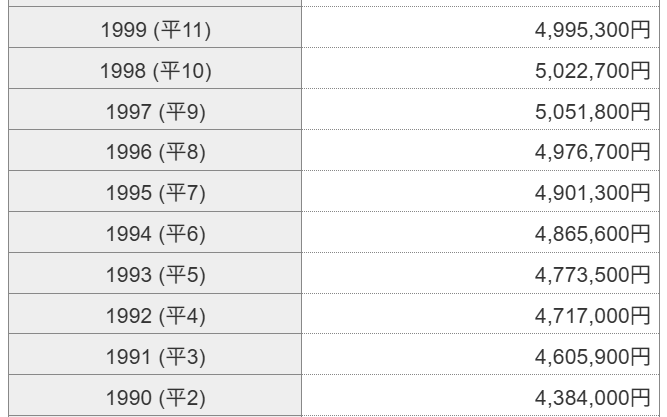

- 1975年のサラリーマン世帯の平均年収:約200万円前後

- 精米1kg=300円とすると、年収200万円で、約660kgの米を買える計算

- 米は主食であり、毎日の食卓で大切にされ、浪費せず、価値あるものとされていた。

- 同時に、外食や加工食品が今ほど一般的ではなく、家庭での自炊が中心。

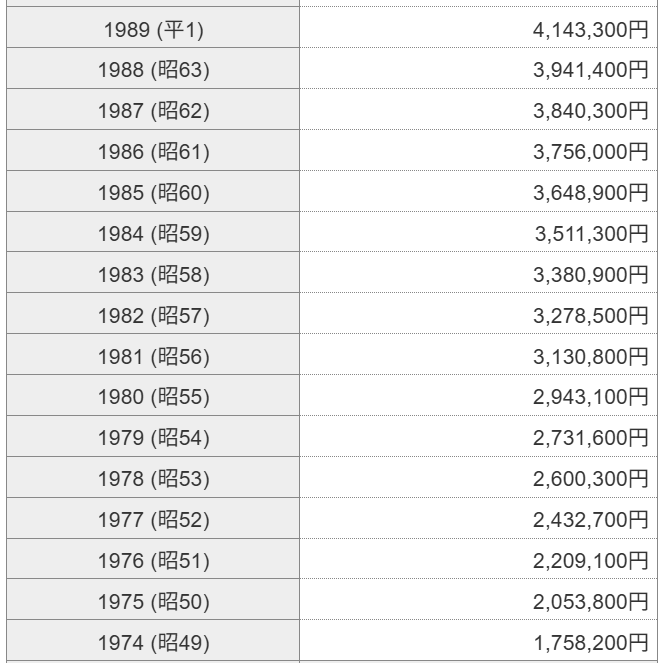

引用元:年次統計 サラリーマン年収

◾ 現代(2020年代)の状況と比較

▶ 現在の米価格と可処分所得

- 2024〜2025年現在の「コメ」(精米)小売価格は1kgあたり700円~800円台。

- 特に高騰局面では 特売でも5kg=3,500円超え の商品も珍しくない。

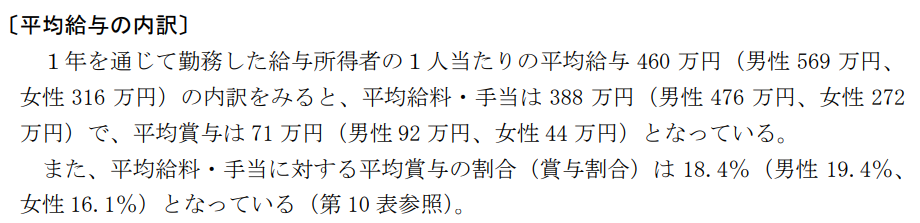

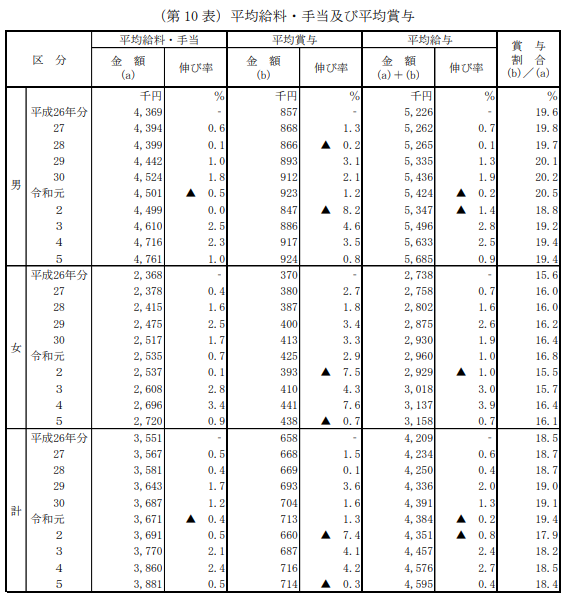

- 現代の平均年収:約460万円程度(国税庁調査ベース)とされるが、「可処分所得」は、社会保険料・税負担の増加により 年々減少。

さらに、物価高騰・光熱費・家賃などの支出増が家計を圧迫。

現実として、生活防衛の中で「お米が買えない」という世帯も増えている。

引用元:国税庁 令和5年分 民間給与実態統計調査

購買力(何kg買えるか)の変化

かつては、農家保護のため、政府が生産価格を高く設定していたが、一般消費者が買う「コメ」の価格は、今の貨幣価値と比較してどの程度であったのか?

現在は、消費税や社会保険料の増加などにより、国民の可処分所得は減少している。

この様な状況で、現在は「コメ」が買えないという状況であるが、その当時はどうだったのか?

そして「その時代の可処分所得との関係」について、現代と比較しながら見てみよう。

以下は、各年代別の「コメ」の価格、平均年収と年収で買える「コメ」の量について一覧表にしたものである。

| 年 | 米1kg価格(円) | 平均年収(円) | 年収で買える米の量(kg) |

|---|---|---|---|

| 1975年 | 300 | 2,000,000 | 6,667 |

| 1980年 | 350 | 2,900,000 | 8,286 |

| 1990年 | 400 | 4,400,000 | 11,000 |

| 2000年 | 450 | 5,000,000 | 11,111 |

| 2010年 | 480 | 4,700,000 | 9,792 |

| 2020年 | 490 | 4,400,000 | 8,980 |

| 2025年 | 800 | 4,600,000 | 5,750 |

このように、1990年以降は、「コメ」の価格上昇が抑えられている一方で、「可処分所得」の実質的減少によって、体感としては「高くなった」と感じやすい状況といえる。

当時(1975年)と今(2025年)の「家計の自由度」の違い

| 項 目 | 昭和50年代(1975年頃) | 現代(2025年頃) |

|---|---|---|

| 米1kgの小売価格 | 約300円前後 | 約800円前後(高騰時) |

| 平均年収 | 約200万円 | 約460万円 |

| 社会保険料等の負担 | 比較的軽い | 増加傾向(厚生年金・健保など) |

| 消費税 | なし(導入前) | 10%(食品は8%) |

| 食の多様化 | 少ない(自炊中心) | 多様化(外食・加工品・糖質制限) |

| 家庭での食費配分 | 米は主食で中心 | 米は主食だが選択肢の一つ |

この様に比較すると、昭和の「コメ」は「政府が支えて高いが、庶民も支出の中心として買っていた」が、現代の「コメ」は「市場任せで高く、他の生活費と競合して庶民が買うことが出来ない」と言える。

また、昔の方が「コメ」米は高かった(価格に占める補助金含む)が、生活全体のコスト構造が現代と違っていた。

現代は、社会保険料や税金の負担、物価全体の上昇があるため、相対的に「コメ」が買いにくくなっている。

つまり、「価格そのものの絶対値よりも、家計に占める負担の重みが変化している」ということである。

2025年現在、「コメ」価格高騰の本当の理由とは?

2025年、「コメ」価格の高騰が止まらない。

スーパーに並ぶ、5kgの「コメ」は、以前なら2,000円台だったものが、いまや3,000円台後半が普通になってきた。

政府は「7月まで毎月、備蓄米を放出する」と発表したものの、市場価格はほとんど下がっていない。

専門家や政治家、流通関係者が様々な理由を挙げているが、「実のところ、いくつもの要素が複雑に絡み合っていて、よくわかっていない」というのが現実であろう。

「備蓄米」とは

最近よく耳にする「備蓄米」。

これまで、「備蓄米」という言葉はあまり、耳にする機会が少なかったのではないだろうか。

「備蓄米」は、政府が食料安全保障のために保有している、「コメ」の事。

正式には「政府備蓄米(国家備蓄米)」と呼ばれ、主に以下の目的で管理されている。

- 不作時などの供給不安への対応

- 災害時の食糧支援

- 米価の急騰や急落への対応

そのため、通常は業者や自治体に販売され、一般消費者が直接購入する機会は、少ないのが現状なのだ。

そこで、考えられる原因を、いくつかピックアップしてみよう。

1.自然災害の影響

まず、最初に挙げられるのは自然災害の影響である。

2024年は、元日に能登半島地震が発生し、その後も全国的に異常気象が続いた。

豪雨や猛暑が農作物全般に影響を与え、「コメ」も例外ではなかった。

特に、東北地方や北陸地方といった、主力産地での作柄が思わしくなく、「今年は少ないかも」という不安が、市場心理を刺激したと思われる。

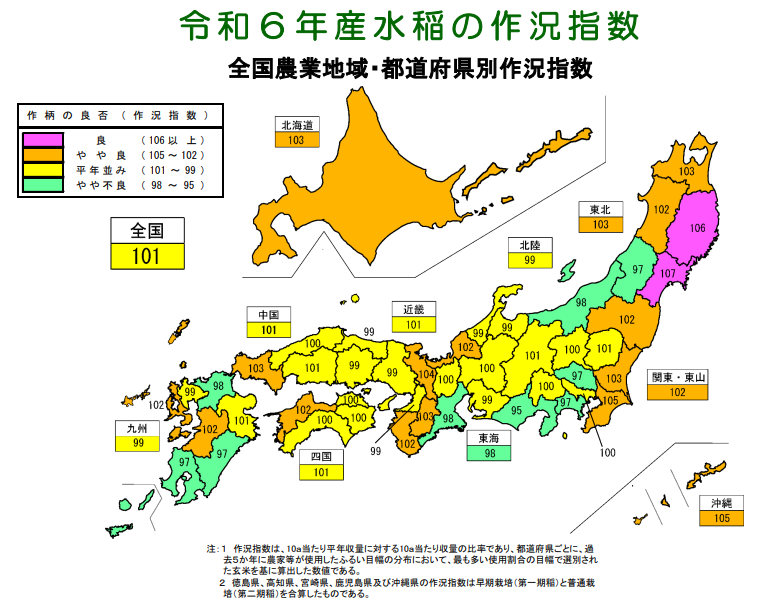

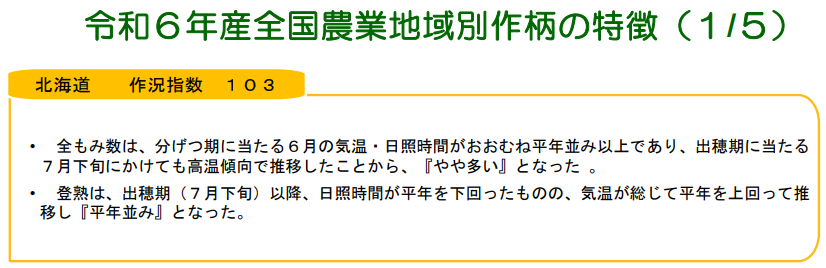

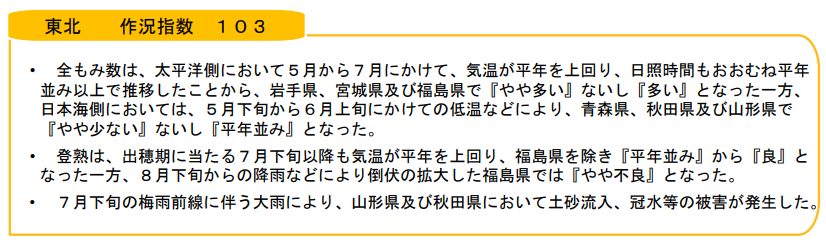

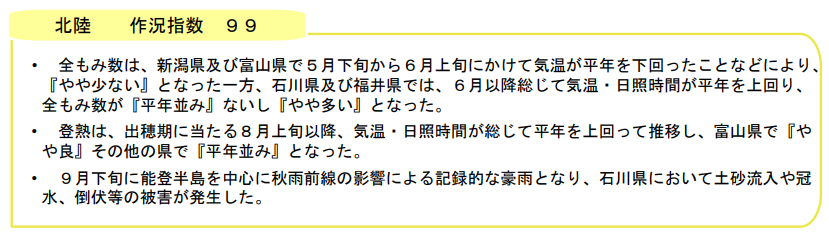

しかし、蓋を開けてみれば、実際には、2024年(令和6年)の作況指数は、「東北:103でやや良」「北陸:99で平年並み」であった。

そういった「不安」などのネガティブな人の心理により、「コメ」の買いだめが起こり、市場価格に大きく影響すると考えると、なかなか真実をとらえるのは難しい。

引用元:農林水産省 令和6(2024)年産水稲の作柄について

2.公的機関による「備蓄」の増加

次に大きな要因が、公的機関による「備蓄」の増加である。

この動きは当然の事で、公的機関などは、災害などを想定し、国民の安全・安心を守るために、全力を尽くさなければならないからである。

そのため、多くの自治体、学校、福祉施設などが、災害対策として「コメ」の備蓄を一気に増やしているというものだ。

しかも、単なる白米ではなく、無洗米、アルファ化米、パックご飯など、加工された形での備蓄が求められるため、加工業者も、原料米を大量に買い付けに動いている、と思われる。

これにより、通常の市場に流れるはずの「コメ」が、目に見えないところで、大量に消えているというものだ。

さらに、一般家庭の「防災意識の高まり」も無視できない。

近年は、「災害用に食料を備える」ことが常識になりつつあり、「コメ」も防災備蓄品のひとつと考えられるようになった。

これは、我が家でも起こっている事実である。

5kg、10kg単位で「備蓄」する家庭が増え、売れるペースが加速している。

特に「安いうちに買っておこう」という消費者心理が、さらに買い占めを促していると考えられる。

実際、2024年から2025年にかけての米不足(および価格高騰)には、自治体や公共機関による「備蓄強化」の影響も含まれていると考えられている。

地震や自然災害の影響による「防災備蓄」の見直し

2024年には、能登半島地震をはじめ、全国各地で大きな災害が、相次いで発生した。

その結果、自治体、学校、社会福祉施設、企業(特にインフラ・流通系)、などの多くが、「災害備蓄品の見直し・増強」に踏み切ったとみられる。

その中で、最も重視されたのが「コメや主食系保存食の備蓄強化」である。

特に、以下のような背景が大きく影響していると思われる。

- 被災地での炊き出しの重要性が再認識された

「パン・カップ麺だけではダメ、温かいご飯を出すことが、心の支えになる」という声が多く、自治体が「コメの備蓄強化」に動いた。 - 備蓄期限を迎えた古い備蓄米の「更新」も重なった

更新に伴い、新たに良質な「コメ」を、大量に仕入れる動きが、一時的に市場に発生。

備蓄米用の仕入れは「市場から買う」=一般市場の供給を圧迫

ここが重要なポイントであるが、自治体などが備蓄を強化する際、政府から直接もらうだけではなく、民間市場からも購入している。

特に、「アルファ化米」や「レトルトご飯」の原料となる白米・無洗米を大量購入している。

これにより、一般流通に回るはずだった「コメ」が、一時的に減少してしまうため、供給ひっ迫の一因となるというものだ。

なぜ自治体などは「加工された備蓄米」を購入するのか?

自治体や施設は、自前で大量の玄米や白米を備蓄・管理するのは難しい。

そのため、以下のような「加工済みの非常食」として購入するのが一般的である。

- アルファ化米(お湯や水で戻せる)

- 無洗米(真空パック包装などで長期保存可能)

- レトルトご飯(加熱ですぐ食べられる)

- 缶詰ご飯(最長5年保存できるものも)

- 米粉や米パンなどの代替非常食

これらはすべて、「精米された米を原料として加工された製品」である。

誰が「コメ」を大量に仕入れて加工しているのか?

それは主に、以下のような企業・団体が、原料米を大量に購入し、加工食品として自治体等に納品しているそう。

- 備蓄食品メーカー(防災食品メーカー)

アルファ化米、レトルト、缶詰ご飯、米粉パンなどを製造している - 精米業者・食品加工会社

精米した米を無洗米パックに加工し、自している治体へ納品

一般消費者向けの「長期保存米」も製造販売 - 地元農協(JA)や生協

地元産米を防災用に精米・加工し、自治体と契約

教育・福祉施設でも「大量の備蓄米更新」が進行

小中学校や高校では、これまでは「最低3日分」を目安に備蓄していたが、「1週間分の非常食を生徒分確保」する動きが標準化しているとのこと。

特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)などの福祉施設でも、長期避難に備えて備蓄量を増加しているという。

これらの需要は、全国規模で進んでおり、「ちりも積もれば」で、市場を圧迫している状況が考えられる。

結論:米不足・高騰の一因として「災害備蓄の増加」は確実に影響している

「急に日本人がたくさん食べてる」わけではない。

外食・インバウンド需要に加えて、万が一に備えるために、消費者以外が、大量にコメを買っていることが、需給ギャップを生み出していると考えられる。

日本全国の「備蓄米」の推定数量(自治体・学校・福祉施設)

日本では、災害時の備えとして「人口の3日分の食料(1人3食)を備蓄する」というのが国の基本方針である。

しかし、近年の災害発生の状況により、7日分の食料備蓄が推奨されている。

1)計算の前提

| 項 目 | 数 値 |

|---|---|

| 日本の総人口(2025年) | 約1億2000万人 |

| 備蓄対象 | 自治体・学校・福祉施設など(仮に全人口の1/3が対象と仮定)=約4000万人 |

| 1食あたりの米消費量(備蓄用:軽量版) | 約50g(乾燥状態) |

| 1人7日分の備蓄量(米のみで換算) | 50g × 3食 × 3日 =450g(約0.45kg) |

2)概算:4000万人 × 0.45kg ≒ 18万トン(年間備蓄分)

実際には、自治体によっては5日分、7日分備えているところもあるため、20万トン超えの可能性もある。

さらに、更新・入替のために、毎年2~4万トン程度が新たに購入されると見られる。

日本のコメ流通量と比較したインパクト

| 指 標 | 数 値(概算) |

|---|---|

| 日本の年間コメ消費量(令和5年) | 約700万トン |

| 自治体等の備蓄需要(推定) | 年間約2~4万トン(更新・補充分) |

| 割合 | 0.3~0.6%(でも局所的には大きな影響) |

1)インパクトのポイント

数字だけ見ると「小さい」と感じるかもしれないが、「コメ」は、需給が非常にタイトな市場であり、わずかな需要の変化でも、価格に影響が出やすいとされる。

特に、令和6年産米は、天候不順・高温障害などにより、不作で供給が減少傾向にあるという、「ネガティブな心理」の影響で、わずかな需要増でも価格が跳ねやすい構造であるという。

現在のように、自治体や施設が一斉に「備蓄」を強化する「特殊要因」が重なると、「業務用・外食用のコメ」と競合し、価格を押し上げる要因になると思われる。

米価高騰はいつまで続くのか?(推測)

以下の要因が続いている限り、少なくとも「2025年秋の新米」まで、高値は続く可能性が高い、と考えられる。

1)高値継続の要因

- 2024年の猛暑でコメ品質が低下するのではないかとの懸念 → 高品質米が品薄となるとの憶測

- 2025年産米の作付け面積も減少傾向(農家の高齢化、コスト高で離農)だが、一部では、コメ価格の上昇により、作付面積を増やす農家もある。

- 各自治体や学校の備蓄強化(防災意識の高まり)

- 外食業界の需要回復(インバウンド含む)

- 家庭での「買いだめ傾向」も一部で発生

2)落ち着く時期の目安

- 2025年9月〜11月頃の新米流通以降

十分な量が収穫されれば価格は安定へ

ただし、天候次第でさらなる不作のリスクもあり

ちなみに、2024年の夏にも、新米が流通し始めれば、「コメ」の供給が回復すると予想されたが、事実そうはならなかった、という経緯がある。

予 測

| 項 目 | 推定内容 |

|---|---|

| 自治体・施設による備蓄米の総量 | 18〜22万トン前後(全国で常時) |

| 毎年の新規・更新需要 | 約2〜4万トン(外食産業の約1ヶ月分) |

| 市場への影響度 | 小規模に見えて、供給減と重なると価格への影響は大きい |

| 高騰が続く期間(予測) | 2025年9〜11月の新米流通まで高値基調が継続する可能性が高い |

3.農家側の事情

一方で、農家側の事情も深刻である。

燃料代、肥料代、資材代がここ数年で一気に高騰した。

しかし、「コメ」の販売価格は思うように上がらず、農家の収益は圧迫されている。

高齢化も進み、小規模農家を中心に「作るのをやめた」という動きが広がっている。

生産量自体は、技術革新や機械化である程度カバーできているが、それでも全体として、じわじわと減少傾向にある。

4.政府による長年の「減反政策」の影響

さらに忘れてはならないのが、政府による長年の「減反政策」の影響である。

1970年代から続いた「減反政策」は、「コメ」の供給をコントロールして、価格維持を図るものだったが、その結果、国内の水田面積は、大幅に縮小した。

現在、「コメ」を増産しようにも、すぐには戻せない体制になってしまっている。

どういう事かというと、「減反政策」によって多くの水田は、一時的に作付けをやめたり、他用途(例えば麦、大豆、飼料作物など)に転換された。

一部ではゴルフ場や宅地に転用された例もあるが、全国レベルで見ると「水田として利用可能な土地」は、まだかなり残っていると思われる。

つまり、「コメ」を作ろうと思えば、物理的な土地は「それなりに存在する」が、すぐに「コメ」作りを再開できるわけではない、というのが正しい見解だろう。

何故すぐに「コメ」を作れないのか?

以下にその理由をあげてみよう。

- 転作作物の影響

長年、水田ではない作物(麦や大豆)を作っていた土地は、地力(ちりょく=土の栄養分や水はけなどの能力)が変わっている。

水稲に向いた土壌に戻すには、時間とコストがかかる。 - 農家の高齢化・担い手不足

米価下落時代に離農した農家が多く、再び作付けできる人手がいない。

特に、「コメ」作りには「田植え・水管理・稲刈り」など季節ごとの手間がかかり、他作物よりも管理が大変である。 - 設備の劣化・不足

休耕地では用水路、排水路、農機具が使われずに、老朽化しているケースが多い。

水田として復活させるには、かなりのインフラ再整備が必要になる。 - 収益性の問題

現在の米価格では、農家が十分に利益を得られないことも多い。

つまり、作れば売れる保証がなければ、農家にとってリスクだけが増えるのである。

「減反政策」により、水田が一時的に作付けをやめたり、他用途(例えば麦、大豆、飼料作物など)に転換されたことで、それを「すぐに米作りに復活させる」のは、かなりのコストと労力が必要となり、現実的なハードルは高いと言える。

結 論

このように、

- 自然災害による供給不安

- 公的機関の備蓄需要急増

- 一般家庭の備蓄意識拡大

- 農家の離農・高コスト化

- 減反政策による長期的な生産基盤縮小

これらの要因が、複合的に絡み合った結果、今の「コメ」高騰が起きていると考えられる。

また、今後についても、楽観できる材料は少ないと言える。

仮に天候が順調でも、農家の高齢化や資材高騰は続くだろうし、国内消費だけでなく、今後は海外需要(特にアジア圏)も伸びる可能性が指摘されている。

また、大規模農業への転換も進められてはいるが、棚田や中山間地域では効率化が難しく、地域による差がさらに広がると考えられる。

つまり、「コメ」は「足りないわけではないが、安くなる保証はない」という微妙な状況が、しばらく続くと見た方がよさそうである。

今後、家庭での「コメ」の買い方や備蓄の仕方にも、少し工夫が必要な時代になりそうだ。

政府の「コメ」政策の変遷

「コメ」の高騰を語るうえで、政府の米政策の変遷を、押さえておく必要がある。

もともと日本では、戦後の食糧不足を背景に、政府が「コメ」を買い上げ、価格を安定させる「食糧管理制度」がスタートした。

この制度により、農家は一定の価格で米を売ることが保証され、安心して生産を続けることができたのだ。

食糧管理制度とは

実施期間:

1942年(戦時中)に開始され、1995年に廃止

目的:

戦後の食糧不足を背景に、国民への安定供給と農家の保護を両立させるため

基本構造:

政府が、農家から「コメ」を強制的に買い上げ(政府買入制度)。

その買い上げ価格(生産者米価)は、農家の生活を保障するために高めに設定。

買い上げた「コメ」を消費者に販売(消費者米価)。ただし、赤字分は税金で補填。

「コメ」の流通は、原則として政府管理。自由販売は制限されていた。

農家保護の具体的な仕組み

- 農家が自由に価格を設定できない代わりに、政府が高めの価格で全量買い取ることで、収入を安定化。

- 生産者米価は、政治的な配慮で上昇傾向にあり、時には、国際価格の2~3倍となったこともあった。

- 消費者価格とのギャップ(逆ざや)は、税金で埋められ、「米価維持=農家支援」が長年続いた。

食管制度の弊害と見直し

- 国の財政負担が拡大(最大で年間1兆円規模の赤字)。

- 米余り(過剰生産)が慢性化し、政府は「減反政策」を導入(1970年~)。

- 結果として、農家は米を作らず、補助金をもらう、という構造も発生。

- 1995年、WTOの圧力や市場の自由化を受けて食糧管理制度は廃止。

- 民間流通が解禁され、「価格は市場が決める」方向に転換。

つまり、かつての「農家保護のための価格設定政策」とは、政府が高い価格で米を買い取り、安定収入を農家に保証した食糧管理制度のこと。

食糧管理制度は、戦後復興と食料安全保障の要だったが、時代の変化とともに持続困難となり、現在の市場競争型へと移行していった。

しかし1970年代に入ると、「コメ」の生産過剰が問題化してきた。

政府は「減反政策」を導入し、農家に対して水田の一部を休耕させ、生産量を減らすことで、米価の下落を防ごうとした。

1980〜90年代には、「生産調整」と呼び名を変えながらも、実質的な減反が続けられたのだ。

2000年代に入ると、国は徐々に市場原理に委ねる方向にシフト。

2018年には、ついに「減反政策」は廃止された。

それにより、農家が自由に「コメ」を作ることができるようになった一方で、市場の需給バランスに、大きく左右される時代に突入したのである。

つまり、長年続けた減反によって、「コメ」の生産基盤は縮小し、いざ増産したいと思っても、人も土地もすぐには増えない構造になってしまったわけだ。

以下は、この経緯を一覧表にしたものだ。

日本の米政策の変遷(1945年〜現在)

【1】戦後の食糧危機と国家統制(1945〜1969年)

| 年 代 | 政策内容 | 背景・目的 |

|---|---|---|

| 1942年 | 食糧管理法 制定 | 戦時下で政府が米を一括買上げ・配給。戦後も継続。 |

| 1945年以降 | 食糧難・配給制 | 民間流通を禁止し、米は国の厳格管理下に。 |

| 1950〜60年代 | 高米価政策 | 農家保護のため、政府が生産価格を高く設定。 |

| 結 果 | 生産過剰の時代に突入 | 「つくればつくるほど儲かる」→農家の耕作意欲増大。 |

【2】米余りと「減反政策」の時代(1970〜1990年代)

| 年 代 | 政策内容 | 背景・目的 |

|---|---|---|

| 1970年 | 減反政策開始 | 過剰生産により米価が維持困難に。生産抑制へ。 |

| 1971年 | 生産調整制度 導入 | 農家に「米を作らない補助金」支給。 |

| 1980年代 | 減反強化 | 作付面積の目標割当方式に変更。 |

| 結 果 | 長期にわたり「米の生産=制限されるもの」に | 若者の農業離れ・離農が進行。高齢化の原因にも。 |

【3】食管制度の終焉と市場化の始まり(1990〜2000年代)

| 年 代 | 政策内容 | 背景・目的 |

|---|---|---|

| 1993年 | 記録的冷害・タイ米輸入 | 食糧危機で国民の「米の自由流通」への関心高まる。 |

| 1995年 | 食糧法 施行 | 食管制度が廃止。米流通が民間自由化へ。 |

| 1999年 | 新食糧法へ移行 | 政府の買い上げから、備蓄米のみの最小限介入に。 |

| 結 果 | 米価の下落とともに、農家の経営は厳しさを増す |

【4】多様化と大規模化へ(2000年代〜2018年)

| 年 代 | 政策内容 | 背景・目的 |

|---|---|---|

| 2000年代 | 品種多様化支援 | ブランド米や輸出向け品種開発などへシフト。 |

| 2010年頃 | 飼料用米への転作推進 | 減反ではなく「用途転換」に補助。飼料・加工用米へ。 |

| 2014年 | 減反政策の見直し表明 | 2020年を目処に、強制的な減反の終了を目指す。 |

| 2018年 | 減反政策の実質終了 | 各地域に「作付の目安」を任せる「地域戦略」に転換。 |

【5】スマート農業・法人化・食料安全保障へ(2019年〜現在)

| 年 代 | 政策内容 | 背景・目的 |

|---|---|---|

| 2019年〜 | スマート農業推進 | 高齢化対応、AI・ロボット導入の支援強化。 |

| 2020年〜 | 農地バンク強化 | 農地集積による大規模農業支援。 |

| 2023年〜 | 食料安全保障強化 | 世界的な穀物価格高騰を受け、備蓄制度を見直し。 |

| 現 在 | 備蓄米の流通・農業経営支援の強化 | 高騰する農業資材費・担い手不足への対応。 |

「コメ」の「価格維持」と「生産制限」の関係

もともと日本では、「コメ」は国民の主食であり、生活と直結する重要な作物だった。

だから、政府は長い間、「米の生産」と「米の価格」をしっかり管理しようとしてきた。

その中核にあったのが、「減反政策」である。

これは、ざっくり言うと「コメを作りすぎると価格が下がるから、生産量を制限して、価格を安定させよう」という考え方である。

戦後の日本では人口が増え、「コメ」の需要も大きかったため、生産を奨励していた時期もあった。

しかし、1960年代後半から食生活が変わり、パンや麺などの消費が増え、「コメ」の消費量がじわじわ減ってきた。

それでも農家は、今まで通り「コメ」を作り続けたため、「コメ」が余り、価格が下落する恐れが出てきた。

このままでは、農家の生活が成り立たない。

そこで政府は「作付面積を減らせば補助金を出す」という「減反政策」を始めたのである。

つまり、生産制限をすることで、「コメ」の価格を維持するという目論見である。

なぜ政府は「米価の下落」を避けたいのか?

理由はシンプルである。

農家を守るため、である。

「コメ」作農家は、日本の農業の大部分を占めていたため、ここが崩れると、地方経済や農村社会そのものが崩壊しかねなかった。

さらに、農業は「食料安全保障」の面でも非常に重要だ。

もし米価が暴落し、多くの農家が離農してしまったら、いざというとき(災害、戦争、国際情勢の悪化など)に国内で食料を確保できなくなるリスクがある。

政府にとって、これは絶対に避けたい事態だった。

また、農業票(農家からの政治的支持)も大きな力を持っており、米作農家の利益を守ることは、政治的にも重要だったのである。

政府は、「余るなら作らせない」「減らして高く売る」という考えで、「減反政策」を推し進めた。

「コメ」の価格下落は、農家の生活だけでなく、国家の安全保障、地方経済、政治基盤にも直結していたため、絶対に避けたかったのである。

過去の暴落(2000年代前半)では多くの農家が離農し、地域経済が打撃を受けた

2000年代前半、日本では、「コメ」の価格が大きく下落した時期があった。

これは、1995年の「食糧法改正」以降、「コメ」の流通が自由化され、生産量と価格が市場の影響を強く受けるようになったことが背景にある。

「コメ」の需要は、少子化や食生活の多様化により減少傾向にあったが、それに対して供給量が減らなかったため、当然米価は下がった。

特に2000年代初めには、1俵(約60kg)あたりの価格が、10,000円を大きく下回る地域も現れ、農家の経営は厳しさを増した。

これにより何が起きたか。

小規模農家、特に中山間地などの条件が悪い地域では、「コメ」作りを続けても採算が取れず、離農(農業を辞めること)が相次いだのである。

農家が減れば、当然、農機具販売や農業資材、地域の商店、さらには農協なども影響を受けた。

地域経済は、農業と密接に結びついているため、農家の離農は、そのまま地域の活力低下に直結した。

特に地方では、農業だけでなく、地域社会の維持そのものが危ぶまれる状況となり、人口減少と過疎化に拍車をかけたのである。

このため、政府も「米価の暴落」は、単なる農業問題にとどまらず、地域社会の崩壊を招く危険があると強く認識するようになった。

それが現在に至る「米価下支え」の大きな理由の一つとなっている。

なぜ「米が余っていた」時代から「高くて足りない」状態に変化したのか?

かつて日本では、「コメが余っている」と言われた時代が、長く続いていた。

食の欧米化や人口減少により、国民1人あたりの米の消費量は、ピーク時(1960年代後半)の半分以下に落ちた。

これに対応するため、政府は「減反政策」を推進し、農家に「コメ」の作付けを控えさせて、生産量を抑えた。

それでも余剰米が発生し、国が買い取って「備蓄」する、という流れが続いたのである。

しかし近年、状況が大きく変わった。

まず、「減反政策」が段階的に廃止されたことで、国が「コメ」の生産量を、細かくコントロールしないという状態になった。

一方で、農家の高齢化や後継者不足により、生産そのものをやめる農家が増えた。

とくに中小規模の農家では、「コメを作るより、田んぼを手放したほうがマシ」という声が強まった。

さらに、自然災害の頻発も打撃となった。

大雨、台風、地震などで、収穫量が大きく落ちた年が続いた。

特に、能登半島地震のような災害後には、各自治体や施設が備蓄米を急速に増やす動きを強め、市場から大量の「コメ」が一気に消えたとされる。

加えて、肥料や燃料の価格高騰による、生産コスト増も無視できない。

コスト増に耐えられず、離農する農家が増える一方で、「コメ」作りを続ける農家も、コストを反映させた価格設定を求めるようになった。

つまり、生産量の減少、災害による需要急増、生産コスト高騰、という複数の要因が重なり、「コメはあるのに高い」「場合によっては品薄」という、現在の状況を生み出したと考えられる。

「生産調整」とは

昔は、政府が「今年は全国でこれだけ米を作ってください」と、作付け面積の目標(作る量の目安)を決めていた。

農家は、その指示に従い、決められた量だけ「コメ」を作ったり、逆に田んぼを休ませたりしていた。

これを「生産調整」と呼ぶ。

「生産調整」に協力すると、農家には補助金が支給され、収入がある程度保証されていた。

だから、農家も「コメを作りすぎない」努力をしていたのである。

しかし、2018年に政府が「生産調整」への直接的な関与をやめた。

これによって、作るか作らないかは農家の自由、国が「コメ」の生産量を細かくコントロールしない、という状態になった。

この様に、農家や自治体の判断に任されるようになったため、地域によって「コメ」の生産量にバラつきが出たり、「コメ」作りをやめる農家が増えたりしたのである。

「生産調整」と「補助金」の仕組みの変化

かつて(特に1970年代以降)、政府は「コメが余ると価格が下がる」ことを防ぐため、農家に対して「田んぼを休ませてください」とか「コメ以外の作物を作ってください」とお願いしていた。

このとき、協力してくれた農家には、「転作交付金(てんさくこうふきん)」という補助金を支払っていた。

つまり、

- 田んぼを休ませる or 別の作物を作る

- 国からお金がもらえる

- 「コメ」の生産量が減る

- 米価が安定する

という流れであった。

しかし、2018年に制度が大きく変わった。

政府は、「もう国が一方的に生産量を決める時代じゃない」「農家の自主的な判断に任せよう」と方針を転換した。

具体的には、生産目標の提示をやめた、転作交付金をやめた(もしくは別の形の支援策に変更した)。

これによって、農家は自由に「コメ」を作ってもよくなったが、田んぼを休ませても国からお金がもらえない状況が生まれた。

結果として、田んぼをそのまま「コメ」作りに使うか、そもそも「コメ」作りをやめて別の農業をするか、農業自体をやめるか(離農)、といった判断が、農家個人に委ねられることになったのだ。

この変化がもたらしたことは、

- 「コメ」作りをやめる農家が増えた

- 生産量が減った

- 一方で、自治体や企業が備蓄需要で買いに走った

- 結果として、「コメ」が足りなくなり価格が高騰

という流れである。

まとめると、

- 昔は「生産量を制御して、補助金で農家を支える」政策だった。

- 今は「農家の自由。でも補助金は縮小」という時代になった。

- その影響で、「コメ」作りが減り、米価高騰につながった。

なぜ当時、補助金をやめたのか?

現在の状況を考えれば、何故、その時補助金を辞めてしまったのか?

今では、補助金を出してでも、農業を維持しなければならない、と言っているではないか。

いったい何があったのか???

今の様な「コメ」の高騰が続くと、「なぜあの時、補助金を縮小・やめたのか?」「今は逆にまた農業支援が必要だと言い出しているじゃないか?」という矛盾を感じるのは、当然である。

なぜ当時、補助金をやめたのか?

2000年代後半から2010年代にかけて、日本では「コメが余っている」という状況が続いていた。

つまり、生産量>需要 しかも若い人は「コメ」を食べなくなり、パンや麺類にシフト、古米・古古米が積み上がり、在庫がだぶつく。

政府はこう考えた。

- 「もう、「コメ」を余らせるために税金(補助金)を出すのは無駄じゃないか?」

- 「需要に合った量だけ、農家が自主的に作ればいい」

- 「余ったら自由競争で淘汰されるべきだ」

この流れのなかで、農家の「自主性重視」という建前を掲げ、生産調整の廃止・転作補助金の打ち切りに踏み切った、と推測できる。

要するに「国はもう口出ししないから、農家さんたち自分で考えてね」というスタンスだ。

また、当時の国の財政状況も厳しく、「どこかで予算を削らないといけない」という政治的背景もあり、農業補助金もターゲットになったと推測できる。

なぜ今、「やっぱり農業を守ろう」と言っているのか?

時代が変わったからだ。

最近は、世界的な食料不足リスク(パンデミック、戦争、異常気象)、円安による輸入食料品価格の高騰、高齢化による農家の減少、地元農業がなくなると地域経済も崩壊する、という懸念が高まった。

こうした現実を前にして、「やっぱり国内農業を守らないとヤバい」という危機感が、政府にも広がっていると思われる。

特に、2022年〜2024年にかけての世界的な肥料・燃料の高騰で、「農業は、放っておけば、維持できなくなる」と気付かされたことが大きい。

だから今は、

- 「生産を確保しないと食料安全保障が危うい」

- 「地域の田畑を維持するために、補助金を再強化しよう」

- 「企業や若者を農業に呼び込もう」

という方向に180度、転換しつつあると言える。

まとめると、

- かつては「余った「コメ」に補助金を出すのはムダ」と考えて補助金を縮小した。

- しかし世界情勢が激変し、「食料確保が国家安全保障に直結する」ことに気づき、

- 今は「農業を守るために支援を強化する」方向に転換している。

要するに、「時代の読み違え」があった、ということに他ならない。

そして今、「一度手放した、農業基盤を取り戻すのはとても大変」という、ツケを払わされているのが現状なのだ。

今後の大規模農営化の可能性

現在は、かつての、タイ米を輸入した頃の様な、「コメ」の不足状態ではなく、「コメ」はあるが高値であることは、生産コストの上昇だけなのか?

生産年齢は高くなってきており、生産が続けられないという事は起こっている物の、機械化や技術の進展により生産効率は格段に向上している。

いづれ企業が米作りに参入し、大規模な生産が可能となるのも、目前だろう。

しかし、棚田など非効率な田んぼもあるため、懸念事項もある。

今後の大規模農営化の可能性を推測してみよう。

現在の「コメはあるが高い」理由(構造要因)

前述にもあるが、「コメ」の高騰は、単に生産コストの上昇だけではない。

以下の要因が組み合わさり、需給が逼迫しやすい構造が、できあがっていると考えられる。

| 要 因 | 内 容 |

|---|---|

| 高齢化と後継者不足 | 2023年の農業従事者の平均年齢は67.9歳。離農が急速に進行。 |

| コスト上昇 | 肥料・燃料・機械部品など輸入資材の価格高騰で、収益悪化。 |

| 米以外への転作 | 飼料用米や麦・大豆・果樹への転作で、食用米の作付面積が減少。 |

| 気候変動 | 猛暑・渇水・水不足による品質低下や収量減が続発。 |

| 備蓄や業務用需要 | 供給不安から、自治体・企業の買い込み増加で価格が硬直化。 |

大規模農営化は進むのか?

法的・制度的には、既に土台ができている

現在、企業や農業法人が全国で増加中で、すでに 法人経営の耕地面積は、全体の約2割(50万ha以上) に達している。

| 制 度 | 内 容 |

|---|---|

| 農地法改正(2009年以降) | 一定条件下で企業による農地の「賃借」が可能に。 |

| 農業法人制度 | 株式会社・合同会社としての農業参入が可能(農地所有は制限あり)。 |

| 地域の農地バンク制度 | 農地を集積し、大規模経営体へ再配分する仕組み。 |

大規模農営化の障害と懸念

ただし、進行には、以下の課題が残る。

とはいえ、AI農業やスマート農機、ドローンによる農薬散布などの技術革新が進み、課題は徐々に解消されつつある。

| 課 題 | 内 容 |

|---|---|

| 棚田・中山間地 | 機械が入りにくく、効率化できない。保全目的で補助金が必要。 |

| 農地の細分化 | 所有者が多く、借地交渉が煩雑。「名義はあっても耕作放棄」も多数。 |

| 地域コミュニティとの摩擦 | 地元農家との競合や、慣習に合わない経営で軋轢が生まれることも。 |

| 初期投資の大きさ | 機械やインフラ投資は数千万円〜億単位で、中小企業には負担が大きい。 |

将来の展望:日本の「コメ」作りはこうなる

特に、「コメ」の需要が、外食・加工用にシフトしていく中で、品質より「安定供給と価格」を重視する業務用途では、大規模経営体の強みが生きてくるだろう。

| 時 期 | 予測される変化 |

|---|---|

| 〜2030年 | 法人農業・企業参入が進み、「地域主導+企業連携」の形が増える。 |

| 〜2040年 | スマート農業が地方で普及。棚田や中山間地は観光・体験型と融合へ。 |

| 長期的 | 高齢個人農家の引退を機に、1経営体あたりの面積は飛躍的に拡大する。 |

結論:大規模農営化は不可避であり、数年以内に加速する

日本の「コメ」作りは、今後ますます大規模農営化が進む可能性が高い。

理由はシンプルで、1つ目は、「高齢化と担い手不足が深刻」だからである。

今までは家族経営や小規模な田んぼが中心だったが、それを維持できるだけの労働力が明らかに足りなくなってきた。

このままだと、農地が荒れるか、まとめて効率化するかの二択しかない。

2つ目は、「気候変動リスクへの対応」も大規模化を後押しする要素になっている。

異常気象に強い品種の開発や、新しい農業技術(スマート農業)の導入には、それなりに初期投資がかかる。

小さな農家単独では、コスト負担が厳しいが、規模が大きければ、最新の設備や技術を導入しやすい。

つまり、規模のメリット(スケールメリット)が、ものをいう時代になりつつあるということだ。

3つ目は、政府も「経営感覚のある農業法人を増やしたい」と明言しており、実際に、法人化した農家への支援策も強化している。

補助金や融資制度も、大規模化を前提に設計される流れができてきた。

これに逆らって、個人で細々とやるのは、ますます厳しくなるだろう。

とはいえ、大規模化すればすべてうまくいくわけではなく、リスクもある。

地域の特色ある「コメ」作りや、多様な品種が失われるリスクもあるし、大資本ばかりが残る未来には慎重な目配りが必要だと思う。

ただ、総合的に見れば、効率を求める時代の中で、大規模農営化は避けて通れない流れである。

この様な状況からすると、

- 生産者の高齢化と離農により、大規模化・法人化は「選択」ではなく「必然」。

- 棚田などの非効率地は、農業生産以外の価値(景観・観光・体験)とセットで活用される可能性がある。

- 米価は、短期的には高騰傾向が続くが、長期的には企業参入で安定化する余地あり。

まとめ

「コメ」はある。

なのに、値段は高い。

2025年のいま起きているこの現象は、単なる不作や一時的な問題ではない。

背景には、自然災害リスクに備えるための国や自治体、学校、福祉施設による「備蓄爆増」があり、それに加えて、長年続いてきた減反政策と農家の高齢化という、根の深い構造問題があるのである。

市場に出回る「コメ」は、見た目以上に少なくなっており、しかも、すぐに増産できる体制でもない。

農家にとって「コメ」作りはビジネスであり、国の制度や支援のあり方に左右される。

かつては余っていた「コメ」が、今や「守り、育てるべき資源」に変わったというわけだ。

これから先、「コメ」の高騰は、短期的に落ち着く可能性もあるが、長期的には「高値安定」がスタンダードになるだろう。

そして、農業の大規模化、法人化が加速し、日本の「コメ」作りは生き残りをかけた、新たな局面に入る。

「コメはあるのになぜ高い?」その答えは、「時代が変わったから」である。

私たちが、安くておいしい「コメ」を、いつまでも食べられるようにするためにも、この変化を正しく知り、支える意識を持つことが、求められているのである。