日本の「少子化と人口減少」が、深刻な問題となっている。

人口が減少すれば、自治体の税収も減少し、各種公共サービスの維持が困難になる。

特に、地方では、すでに交通機関や医療機関の廃止が進み、住民の生活に影響を及ぼしている。

「人口減少」は、労働力不足とも直結しており、サービスを提供する側の、人手が足りなくなることで、料金の値上げやサービス縮小が相次いでいる。

自治体によっては、料金改定では対応しきれず、廃止に踏み切らざるを得ないケースも増えているのが現状である。

ここでは、「人口減少」によって、どのような公共サービスが縮小・廃止されているのかを、具体的に取り上げ、今後の見通しや対策について見ていきたい。

「少子化と人口減少」が公共サービスに与える影響

日本では、「少子化と人口減少」が加速しており、社会全体に深刻な影響を与えている。

特に、公共サービスの維持が困難になりつつある点は、見過ごせない問題である。

公共サービスは、自治体が税収をもとに運営しているが、人口が減少すれば税収も減り、結果としてサービスの縮小や廃止が進む。

さらに、「人口減少」は労働力不足を招き、サービスを提供する人員の確保も難しくなる。

特に地方では、すでに交通機関や医療機関の統廃合が進んでおり、住民の生活に大きな影響を及ぼしている。

このままのペースで「人口減少」が進めば、今後さらに多くの公共サービスが消滅することが予測される。

以下では、「少子化と人口減少」が公共サービスに与える影響を大まかに分類し、それぞれの課題について見ていこう。

日本の人口減少の現状

日本では、「少子化」と「高齢化」が進行し、「人口減少」が、深刻な社会問題となっている。

以下に、最新の統計データを基に、現状を見てみたい。

① 総人口の推移

日本の総人口は、2008年の1億2,808万人をピークに、減少傾向が続いている。

2023年10月1日現在の推計では、総人口は1億2,435万2,000人で、前年に比べ59万5,000人(0.48%)減少しており、これは13年連続の減少となる。

全国人口

総人口は59万5千人の減少、13年連続の減少、日本人人口は減少幅が12年連続で拡大

- 総人口は1億2435万2千人で、前年に比べ59万5千人(-0.48%)の減少となり、13年連続で減少しています。

- 日本人人口は1億2119万3千人で、前年に比べ83万7千人(-0.69%)の減少となり、12年連続で減少幅が拡大しています。(結果の概要 1~2ページ)

17年連続の自然減少、減少幅は拡大

- 自然増減は83万7千人の減少で、17年連続の自然減少となり、減少幅は拡大しています。

- 男女別にみると、男性は42万3千人の減少、女性は41万4千人の減少となり、男性は19年連続、女性は15年連続の自然減少となっています。(結果の概要 2~3ページ)

日本人は3年ぶりの社会増加、外国人は2年連続の社会増加

- 社会増減は24万2千人の増加で、2年連続の増加となっています。

- 日本人・外国人の別にみると、日本人は2千人の増加で、3年ぶりの社会増加となっています。外国人は24万人の増加で、2年連続の社会増加となっています。(結果の概要 2~3ページ)

※ 統計結果の概要は下記をクリックしてください。

引用元:総務省統計局 人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在)

② 出生数と死亡数

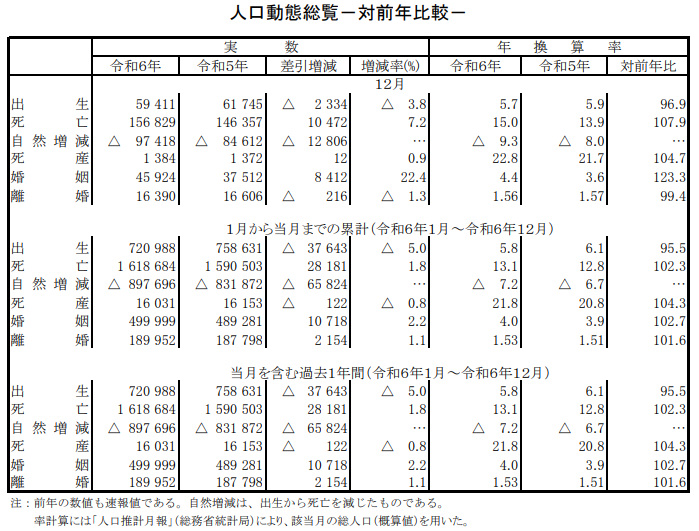

厚生労働省が発表した人口動態統計(概数)によると、2024年の出生数は、72万988人で、前年より5%減少し、1899年の統計開始以来、最も低い数値となった。

一方、死亡数は、161万8,684人で、出生数の約2倍に達している。

引用元:厚生労働省 人口動態統計速報(令和6年12月分)

引用元:厚生労働省 人口動態統計速報(令和6年12月分)

③ 高齢化の進行

65歳以上の高齢者人口は、2024年9月15日現在で3,625万人となり、総人口に占める割合は29.3%と、過去最高を更新した。

特に、75歳以上の人口は2,076万人(総人口の16.8%)で、前年より71万人増加している。

引用元:総務省 報道資料 統計からみた我が国の高齢者

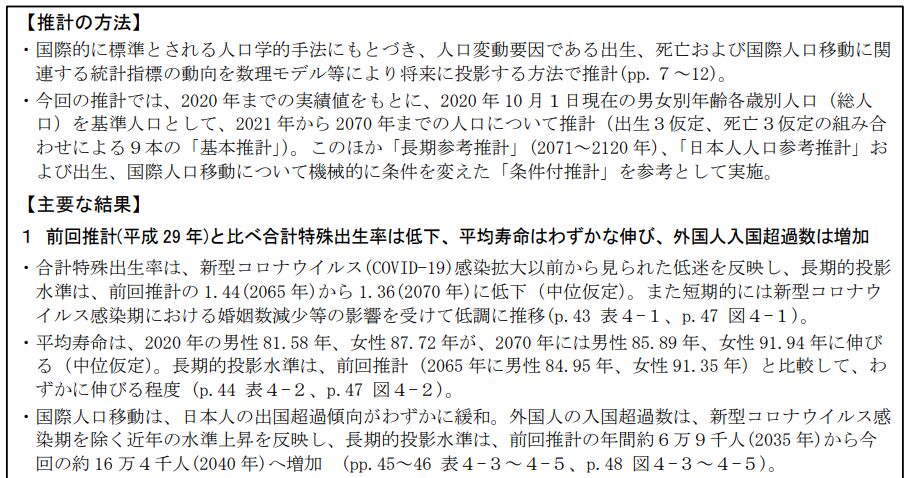

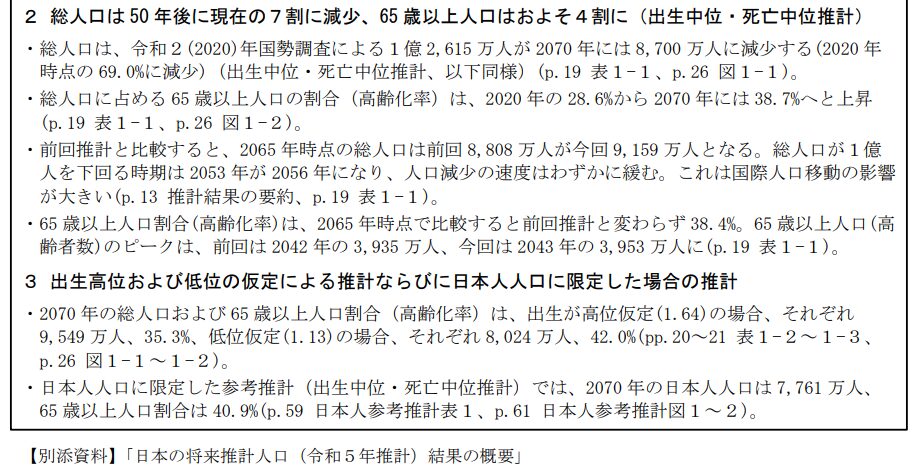

④ 将来の人口予測

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、日本の総人口は2020年の1億2,615万人から2070年には8,700万人に減少すると、予測されている。

また、65歳以上の人口割合は、2020年の28.6%から2070年には38.7%に、上昇すると見込まれている。

引用元:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)

引用元:厚生労働省 将来推計人口(令和5年推計)の概要

人口減少と労働力不足がもたらす問題

日本の「人口減少」は、労働力不足を引き起こし、経済や社会全体にさまざまな影響を及ぼしている。

今後は、AI・ロボットの活用、労働環境の改善、外国人労働者の受け入れ拡大など、多角的な対策が求められる。

以下に、具体的な問題点を見ていこう。

① 経済の縮小と産業の衰退

- GDPの低下

労働力が減少することで生産性が低下し、経済成長が鈍化する。 - 企業の競争力低下

人材不足により、技術革新や新規事業の展開が難しくなる。 - 国内市場の縮小

消費者人口の減少により、内需が低迷し、特に小売業やサービス業が打撃を受ける。

② 企業の人手不足と事業継続の困難化

- 中小企業の廃業増加

後継者不足や労働力確保の困難さから、地方を中心に企業の廃業が加速。 - 過重労働の増加

労働者1人あたりの負担が増え、長時間労働や過労死のリスクが高まる。 - 技能継承の難航

熟練技術者の引退により、伝統工芸や製造業の技術継承が困難に。

③ 公共サービスの維持困難

- 医療・介護の崩壊リスク

介護職・医療従事者の不足により、特に地方で医療機関や介護施設の運営が厳しくなる。 - インフラ維持の困難化

道路、橋、上下水道などの管理人員が減少し、老朽化の対応が遅れる。 - 教育の質の低下

教員不足や学校の統廃合により、特に地方で教育格差が拡大する。

④ 社会保障制度の維持困難

- 年金制度の破綻リスク

現役世代の減少により、年金を支える仕組みが崩れる可能性。 - 医療費・介護費の増大

高齢者が増える一方で、支える若年層が減少し、医療・介護費の負担が急増。 - 税収減少による財政悪化

納税者の減少により、地方自治体の財政が逼迫し、行政サービスの削減が進む。

⑤ 地方の過疎化とコミュニティの崩壊

- 限界集落の増加

人口減少が進む地方では、住民の高齢化により、地域の維持が困難に。 - 買い物難民の増加

スーパーや商店の撤退により、生活必需品を入手するのが困難になる地域が増える。 - 防災・治安の悪化

人口が減少すると地域の防犯・防災機能が低下し、犯罪や災害リスクが高まる。

⑥ 外国人労働者への依存と社会課題

- 労働力の確保のための移民政策の必要性

一定の産業では、外国人労働者なしでは、成り立たない状況になりつつある。 - 文化・言語の壁

多文化共生の必要性が高まり、教育や行政サービスの整備が求められる。 - 治安や雇用環境の問題

低賃金労働の拡大や、労働環境の悪化が、新たな社会問題を生む可能性。

公共サービスが維持できなくなる要因

「人口減少と労働力不足」は、税収減少や人材不足を引き起こし、公共サービスの維持を困難にしている。

特に地方では、インフラ管理や医療・福祉の提供が厳しくなり、住民の生活に深刻な影響を与えている。

この問題に対処するためには、効率的な行政運営や、テクノロジーの活用、都市と地方のバランスを、考えた政策が求められる。

以下に、公共サービスが維持困難になる、主な要因を見てみよう。

① 税収の減少による財源不足

公共サービスの運営には、多額の税収が必要である。

しかし、「人口減少」とともに、以下のような要因で税収が減少し、財政が厳しくなる。

- 住民税の減少

働く世代の減少により、住民税の収入が大幅に減る。 - 法人税の減少

企業の廃業・撤退が進み、地方の経済規模が縮小することで、法人税収が落ち込む。 - 消費税の減少

人口減による消費の減少が、地方の消費税収入の減少につながる。

財政難に陥った自治体は、道路の維持管理や、福祉サービスなどの公共サービスを、削減せざるを得なくなる。

② 労働力不足によるサービス提供の困難化

公共サービスを維持するためには、実際に働く人材が必要である。

しかし、労働人口の減少により、公務員やインフラ維持の担い手が不足し、以下のような問題が発生する。

- 行政職員の不足

市役所や町役場の職員が減少し、住民サービスの提供が遅延・低下。 - 公共インフラ管理の人手不足

道路、水道、電気などの維持管理を担う技術者が減り、老朽化が進行。 - 医療・介護人材の不足

特に地方では医師や介護士の確保が困難になり、病院の縮小・廃止が相次ぐ。

自治体が人員を確保できなくなると、公共サービスの提供自体が難しくなる。

③ 公共インフラの維持・更新が困難になる

「人口減少」地域では、インフラの老朽化が進んでも「維持・修繕」が困難になり、以下のようなリスクが生じる。

- 上下水道の維持困難

水道管の老朽化が進むが、修繕費用が確保できず、漏水や水質悪化が発生。 - 道路・橋の管理不全

維持管理費が確保できず、道路の補修や除雪作業が遅れる。 - 鉄道・バス路線の廃止

利用者減少により、公共交通の維持が困難になり、高齢者の移動手段が失われる。

インフラは、一度廃止すると再整備が困難なため、地方では、生活環境が急速に悪化する可能性がある。

④ 公共施設の統廃合が進む

「人口減少」により、学校や病院、役場などの公共施設の維持が難しくなり、統廃合が進む。

- 学校の統廃合

生徒数の減少により、小中学校の統廃合が進み、通学距離が長くなる。 - 病院の閉鎖・縮小

患者数の減少と医師不足により、地域の病院が閉鎖され、救急医療が受けられなくなる。 - 郵便局・金融機関の撤退

採算が取れなくなった郵便局や銀行が撤退し、ATMすらない地域が増加。

住民が基本的な行政・医療サービスを受けられなくなると、地域の存続がますます困難になる。

⑤ 住民の負担増加と格差拡大

公共サービスの縮小により、住民一人ひとりの負担が増加し、都市と地方の格差が広がる。

- 公共料金の値上げ

水道・電気・交通などの料金が上昇し、生活コストが増加。 - 福祉サービスの削減

介護サービスや子育て支援の予算が削られ、高齢者や子育て世代の負担が増える。 - 地域間格差の拡大

都市部と地方で公共サービスの質に大きな差が生じ、地方からの人口流出が加速。

結果的に、公共サービスの維持ができなくなった地域は、ますます衰退していく悪循環に陥る。

廃止・縮小が進む公共サービスの実態

日本では、「少子化と人口減少」が加速しており、社会全体に深刻な影響を与えている。

特に、公共サービスの維持が、困難になりつつある点は、見過ごせない問題である。

公共サービスは、自治体が税収をもとに運営しているが、人口が減少すれば税収も減り、結果としてサービスの縮小や廃止が進む。

さらに、「人口減少」は、労働力不足を招き、サービスを提供する人員の確保も、難しくなる。

特に、地方では、すでに交通機関や医療機関の統廃合が進んでおり、住民の生活に大きな影響を及ぼしている。

このままのペースで「人口減少」が進めば、今後さらに多くの公共サービスが、消滅することが予測される。

以下では、「少子化・人口減少」が、公共サービスに与える影響を、大まかに分類し、それぞれの課題を見ていこう。

① 交通・インフラの縮小・維持困難化

日本各地で進行する「人口減少」と「高齢化」により、公共サービスの維持が困難となり、特に交通インフラやライフラインの、縮小・廃止が相次いでいる。

以下に、最近の具体的な事例を挙げてみた。

これらの事例は、「人口減少」と「高齢化」が進行する中で、交通インフラやライフラインの維持が困難になり、地域社会に深刻な影響を及ぼしている現状を示している。

地方のバス路線や鉄道路線の廃止・減便

大阪府の金剛バス事業廃止:

2023年9月、大阪府の富田林市など4市町村を運行する金剛バスが、運転士不足などを理由に全15路線の運行を同年12月20日で終了すると発表した。

参考記事:東洋経済ONLINE 都市部でも進む「路線バス廃止・減便」の大問題

千葉県のバス減便:

2023年6月、京成バス(市川市)や小湊鉄道バス(市原市)など大手バス会社が大幅な減便を実施し、「地域の足」の維持が課題となっている。

参考記事:千葉日報 相次いだ路線バス減便 日本版ライドシェア注目 岐路に立つ公共交通 【2024年 ちば回顧】(2)

鉄道からバスへの転換後の利用者減:

国鉄分割民営化後、多くの鉄道路線がバスに転換されたが、これらの路線では利用者が半減する例が多く、バスは鉄道の代替交通として十分に機能していないとの指摘がある。

参考記事:NPO法人 公共の交通ラクダ(RACDA) バス転換の実態、バス停アダプト

道路や橋梁の維持管理が困難になり、老朽化が進行

和歌山県の水道橋崩落事故:

2021年、和歌山県で水道橋が崩落し、大規模な断水が発生した。この事故は、インフラの老朽化が進行し、適切な維持管理が困難になっている現状を浮き彫りにした。

参考記事:日経XTECH 和歌山市で水管橋崩落、破断見落としか

上下水道、ガス、電力のインフラ維持が困難になり、料金が高騰

上下水道事業、老朽化と料金上昇の懸念:

上下水道事業は施設の老朽化が進行しており、適切な維持管理が行われない場合、サービスレベルの低下や料金の上昇が懸念されている。

参考記事:京都大学 将来推計から見る日本の公営企業の課題と先進

的な取組事例(上下水道・ガスを中心に)

大阪府大阪市淀川区の水道管破裂事故:

2024年7月、大阪市淀川区の市道で水道管が破裂する漏水事故が発生した。この事故は、1968年に敷設した水道管の老朽化が進行し、路面から一時10m以上の水柱が噴きあがり、周辺のマンションなどが断水したほか、付近に泥水がかかる被害が出たもの。日本では、年間約2万件以上の水道管の漏水事故が発生しており、インフラの老朽化は、今では大きな社会問題と化している。

参考記事:日経XTECH 漏水事故「年2万件」、水道管老朽化に挑む宇宙ベンチャー

埼玉県八潮市の道路陥没事故:

2025年年1月、八潮市内の県道交差点内において、下水道の下水道管の破損が原因と思われる陥没が起き、走行中のトラックが転落する事故が発生した。原因は呼び径4.75メートルの下水道管の破損とみられ、この事故を受け、国土交通省は、下水道管の点検手法の見直しなど再発防止に向けた中間取りまとめを2025年春ごろに公表するという。

参考記事:日経XTECH 八潮市の道路陥没で下水道点検を見直し、25年春に中間取りまとめ

地方ガス事業者、人口減少による供給先の縮小:

地方では、人口減少によりエネルギー供給先が縮小し、サービス品質の維持が困難となる可能性が指摘されている。

参考記事:経済産業省 第5回 2050年ガス事業の在り方研究会資料

ガス管の腐食による事故:

経年劣化による、ガス管の腐食が原因とされる事故は、過去10年間で171件起きている。そのうち人身事故になってしまったものは8件だ。白ガス管と呼ばれるガス管は、経年劣化などにより、見えないところで腐食が進み、ガス漏れの原因となる事から、白ガス管は、30年を目安に取替えが推奨されている。

参考記事:経済産業省 METI journal ONLINE 古くなったガス管は早めの交換を

② 医療・福祉サービスの低下

日本では、「人口減少」と「高齢化」の進行に伴い、地方の医療・福祉サービスの維持が困難となり、以下のような問題が顕在化している。

これらの事例は、地方における医療・福祉サービスの提供体制が、深刻な課題に直面している現状を示している。

今後、地域医療の再編や介護人材の確保、救急医療体制の強化など、包括的な対策が、求められている。

地域の病院や診療所の閉鎖・統廃合

クリニックの休廃業の増加:

帝国データバンクの調査によれば、2024年における医療機関(病院、診療所、歯科医院)の倒産は64件、クリニックの休廃業や解散は722件と過去最高を更新している。

これは、院長の高齢化や後継者不足が主な要因とされている。

参考記事:帝国データバンク 医療機関の倒産・休廃業解散動向調査(2024年)

介護施設や福祉サービスの人手不足と負担増加

介護人材の不足:

高齢化の進行により、介護サービスの需要が増加する一方で、介護職員の確保が困難となっている。これにより、既存の介護施設や在宅介護サービスの負担が増大し、サービスの質の低下が懸念されている。

参考記事:厚生労働省 介護人材確保に向けた取組

救急医療の対応範囲が広がり、搬送時間が延長、救急車の有料化

救急搬送時間の延伸:

救急車の出動件数が増加し、患者が救急車を要請してから病院に搬送されるまでの時間が年々延びている。2012年(平成24年)の全国平均は38.7分だったが、2022年(令和5年)では、47.2分と8分以上も遅くなっている。

参考記事:政府広報オンライン もしものときの救急車の利用法 どんな場合に、どう呼べばいいの?

救急車の有料化:

2024年より一部地域(三重県松阪市では、2024年6月1日から、茨城県では、2024年12月2日午前8時30分から)、一定の条件下で救急車を利用した場合に、費用がかかる仕組みが導入された。有料化の理由は、重症者への対応の遅れを改善させるためや、救急車の出動件数増加による費用増加への対応などがあげられる。

参考記事:YAHOO!ニュース 救急車が「原則無料」は終わり?一部の地域だけではなく今後は全国的に「有料化」が広がるの?

③ 教育機関の統廃合・教育格差の拡大

日本の教育現場では、児童・生徒数の減少や教員不足により、教育機関の統廃合や教育格差の拡大が進行している。

以下に、最近の具体的な事例を見てみよう。

これらの事例は、教育機関の統廃合や教育格差の拡大が、進行している現状を示しており、早急な対策が求められている。

児童・生徒数の減少による小中学校の統廃合

小中学校の統廃合:

児童・生徒数の減少に伴い、小中学校の統廃合が全国的に進められている。

2022~2023年度の2年間における統合事例について、全国の総数は、2022年度が160件、2023年度が132件、複数年度に跨った事例が1件で、計293件。

これにより、地域によっては通学距離が延び、児童・生徒や保護者にとって負担が増加している。

参考記事:先端教育オンライン 学校統合、2022~2023年度の2年間で293件 文科省調べ

地域によって高校・大学の選択肢が減少し、通学負担が増加

高校・大学の選択肢減少と通学負担の増加:

地方では、高校や大学の統廃合や閉校が進み、地域の教育機関の選択肢が減少している。

これにより、生徒は遠方の学校への通学を余儀なくされ、時間的・経済的な負担が増加している。

教員不足による教育環境の悪化

教員不足による教育環境の悪化:

教員不足は深刻化しており、教育環境の悪化を招いている。

2021年5月1日時点で、公立の小中学校を合わせた教員不足は、1,701人に上り、約20校に1校で教員不足が発生している。

参考記事:教育新聞 【2024年版】教員不足の現状と解決策 教育専門メディアが解説

④ 行政サービスの縮小・自治体の消滅

日本では、「人口減少」や財政難により、行政サービスの縮小や自治体の消滅が、現実の問題となっている。

以下に、最近の具体的な事例を見てみよう。

これらの事例は、行政サービスの縮小や自治体の消滅が、現実の問題として浮上していることを示している。

今後、地域の実情に即した、持続可能な行政サービスの提供が求められる。

市町村合併の加速と役場の統廃合

2014年4月の、栃木県栃木市と岩舟町の合併を最後に、市町村合併は途絶えていたが、現役世代が2割減る「8がけ社会」を先取りする町村が、検討を始めている。

「令和の合併」を模索する動きが、大阪でも見られ、自治体の将来像を巡る議論が、進行中である。

参考記事:朝日新聞 「役場が立ちゆかない」大阪でも迫る危機 議論始まる「令和の合併」

ごみ収集頻度の減少や処理施設の縮小

ごみ焼却施設の集約化と規模縮小:

愛媛県では、2022年3月に「ごみ処理広域化・集約化計画」を策定し、大洲市、八幡浜市、西予市、内子町、伊方町で構成される八幡浜ブロックにおいて、10年後に2施設、20年後には1施設に集約化することを目指している。現在、同ブロック内で稼働している3つの焼却施設は、稼働後20年以上が経過しており、老朽化が進行している。これらの施設の長寿命化を図りつつ、将来的な集約化に向けた協議が、進められている。

参考記事:愛媛県 【概要】愛媛県ごみ処理広域化・集約化計画について

ごみ処理施設の老朽化と更新の必要性:

大阪府泉州地域では、人口減少下で、老朽化したごみ焼却施設の、更新に関する事業性評価が行われた。施設の集約化や稼働率の見直しにより、地域全体の、廃棄物処理コストの削減が、可能であることが示唆されている。

参考記事:J-STAGE 土木学会論文集G(環境)人口減少下での老朽化したごみ焼却施設における施設更新の事業性評価 -施設の集約,更新時期,稼働率を考慮して-

公共施設(図書館・公民館など)の閉鎖

東京都清瀬市立野塩図書館の閉館:

東京都清瀬市の野塩図書館は、2025年3月末で閉館する予定である。同館は、地域住民に長年親しまれてきたが、財政難などを背景に閉館が決定された。これにより、近隣住民からは困惑や不安の声が上がっている。

参考記事:朝日新聞 図書館がなくなる…突然の表明、厳しい懐事情 問われる「公共とは」

愛知県常滑市立図書館の閉館:

愛知県常滑市立図書館は、老朽化に伴い2021年9月に閉館した。建て直しが計画されているものの、財政難などから、再開の見通しは立っていない。地元住民からは、図書館の復活を望む声が、多く寄せられている。

参考記事:東海テレビ 全国的に縮小傾向・・・”まちの図書館”のカタチ専門家「利用者多い地域は文化的レベル高くなる」

神奈川県小田原市立図書館の閉館:

神奈川県小田原市立図書館(星崎記念館)は、60年以上にわたり、市民に親しまれてきたが、老朽化に伴い、2020年3月31日に閉館した。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、閉館イベントは実施されず、ひっそりと幕を閉じた。

参考記事:神奈川新聞 小田原市立図書館、イベントもなくひっそり閉館

⑤ 経済活動の衰退と地域の過疎化

「少子化と人口減少」により、公共サービスの廃止・縮小が進行し、経済活動の衰退と地域の過疎化が、深刻化している。

具体的な事例として、商店街やスーパーの閉店による買い物難民の増加、労働力不足による企業の撤退や倒産、空き家の増加と治安の悪化が挙げられる。

以下に、これらに関する最近のニュース事例をあげてみよう。

これらの事例は、「少子化と人口減少」がもたらす公共サービスの廃止・縮小、そして地域社会への深刻な影響を、浮き彫りにしている。

今後、これらの課題に対する効果的な対策が、求められる。

商店街やスーパーの閉店による買い物難民の増加

京都府京丹後市のスーパー「にしがき宇川店」の閉店:

2019年1月20日、京都府京丹後市丹後町のスーパー「にしがき宇川店」が閉店した。同店は、宇川地区唯一のスーパーであり、35年間にわたり地域住民の生活を支えてきた。閉店により、住民は買い物の利便性が低下し、買い物弱者対策が急務となっている。

参考記事:毎日新聞 過疎地のスーパーが閉店 買い物弱者対策は…

大阪府交野市のスーパー「ツジトミ」の突然の閉店:

大阪府交野市では、地域密着型のスーパー「ツジトミ」が、2022年10月に突然閉店した。これにより、周辺に住む高齢者が買い物難民となり、行政などが問題解消に乗り出す事態となっている。

参考記事:朝日新聞 突然閉まった街のスーパー 今や「買い物難民」は大都市周辺の問題

ヨークベニマル若柳店の閉店:

宮城県岩沼市の「ヨークベニマル岩沼店」は、店舗の老朽化に伴い建て替えのため、2024年6月9日に一時閉店した。新店舗の開店は、2025年秋を予定しており、閉店期間中、地域住民は買い物の不便を強いられている。

参考記事:ヨークベニマル ヨークベニマル若柳店閉店のお知らせ

労働力不足による企業の撤退や倒産

高知県いの町の和紙製造会社「和光製紙」の人手不足問題:

高知県いの町にある和紙製造会社「和光製紙」は、製造工程の自動化や負債削減に成功したものの、深刻な労働力不足に直面している。同社の塩田社長は、労働者の確保が難しく、会社の将来が危ぶまれていると述べている。これは、日本全国の中小企業が抱える共通の課題であり、労働力不足が、企業の存続を脅かしている。

参考記事:Reuters 労働力不足に注意:日本の小さな町に労働力不足が重圧を強める

2024年の人手不足倒産件数の増加:

帝国データバンクの調査によれば、2024年の人手不足を原因とする倒産は、累計342件に達し、前年の260件から約1.3倍と大幅に増加し、2年連続で過去最多を更新した。特に、建設業が99件、物流業が46件と高水準であり、労働集約型産業での倒産が目立っている。

参考記事:帝国データバンク 人手不足倒産の動向調査(2024年)

空き家の増加と治安の悪化

大阪府富田林市の空き家での大麻栽培:

2015年12月、大阪府富田林市の空き家から煙が出ているとの通報があり、消防が出動した。調査の結果、空き家内で大麻草約500株が栽培されており、ベトナム人の男性が逮捕された。この事件は、空き家が、犯罪の拠点として、利用される危険性を示している。

参考記事:空き家なう 空き家を悪用した犯罪が増えています

兵庫県神河町の空き家での人骨発見:

2015年12月、兵庫県神河町の空き家の庭で袋に入った人骨が発見された。発見者は、掃除に訪れた親族であり、遺骨は13年前から行方不明となっていた、空き家の所有者であった。この事件は、空き家が犯罪の隠蔽場所として利用される可能性を示している。

参考記事:空き家なう 空き家を悪用した犯罪が増えています

空き家への不審者の侵入と放火のリスク:

所有者が遠方に住んでいるなどで、管理が行き届かない空き家は、不審者が侵入し、寝泊まりする事例が報告されている。施錠されていても、窓や勝手口が壊れている場合、放火や犯罪の温床となるリスクが高まる。

参考記事:NPO法人空家・空地管理センター 空き家ワンストップ相談窓口 不審者による治安悪化

「公共サービス」を維持するための対策と今後の課題

今後、日本が「人口減少」と向き合いながら、いかにして公共サービスを維持し、地域社会を存続させるかが大きな課題となる。

行政、企業、住民が協力し、新たな形の公共サービスを、模索することが求められる。

DX(デジタル・トランスフォーメーション)の活用

「人口減少」と財政難が深刻化する中、DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用した効率化が不可欠である。

行政、医療、教育、インフラ維持などの公共サービスにおいて、DXを積極的に取り入れることで、人手不足やコスト削減の課題を解決し、持続可能な形での運営が可能となる。

以下に、それぞれの分野における、具体的なDX活用例をあげてみた。

行政サービスのDX化(スマート行政)

行政手続きをデジタル化し、役所窓口業務の負担を軽減することで、少ない人員でもサービスを維持できる。

- 自治体のオンライン窓口化

マイナンバーカードを活用し、住民票や戸籍謄本、税証明書の取得をコンビニやスマホアプリで完結させる。 - AIチャットボットの導入

住民からの問い合わせ対応をAIチャットボットが行うことで、職員の業務負担を削減する。

すでに一部の自治体では、LINE公式アカウントでゴミ収集日や手続き案内を自動化している。 - RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の活用

事務作業の自動化を進め、職員が住民対応や政策立案に集中できる環境を整える。

医療DXの推進(スマート医療)

医師や看護師の不足を補い、遠隔地でも適切な医療を受けられる体制を整える。

- オンライン診療の普及

遠隔診療システムを活用し、過疎地域の患者が、都市部の専門医の診察を、受けられるようにする。

すでに全国でオンライン診療が解禁され、地方の医療アクセス改善に貢献している。 - AI診断支援システムの導入

AIがレントゲンやMRI画像を解析し、医師の診断を補助することで、診断の精度向上と業務効率化を実現する。 - 電子カルテの共有化

地域医療ネットワークを構築し、病院・診療所・介護施設が患者情報を共有することで、迅速な医療提供と重複診療の削減を図る。

教育DXの推進(スマート教育)

少子化による学校統廃合が進む中、デジタル技術を活用し、教育機会を確保する。

- オンライン授業・遠隔教育の導入

児童・生徒数の減少で教員確保が困難な地域では、都市部の学校と連携し、オンライン授業を提供する。すでに一部の自治体では、遠隔授業を活用して都市部の専門教員による授業を配信している。

参考記事:自治体通信 遠隔教育事業について・実施事例【自治体事例の教科書】 - AIドリル・タブレット学習の導入

一人一台のタブレット端末を配布し、AIを活用した個別最適化学習を進めることで、教員の負担軽減と学力向上を両立する。GIGAスクール構想の一環として、全国の小中学校で導入が進んでいる。

参考記事:総務省 地域社会DXナビ AIドリルを導入し、家庭学習の充実・授業における指導に活用 【滋賀県守山市】 - バーチャルスクールの運営

学校が遠方にあり通学が困難な児童・生徒向けに、VR(仮想現実)技術を活用した仮想教室を整備し、遠隔授業を受けられる環境を構築する。

GIGAスクール構想とは、教育ICT環境の充実を図り、教員や児童生徒の力を最大限に引き出すことを目指す取り組みです。文部科学省より2019年に提唱され、全国の小・中学校、高等学校などにおいて高速大容量の通信ネットワークを整備、児童生徒1人に対して1台のコンピュータまたはタブレット端末の整備が進められてきました。なお、GIGAスクール構想の「GIGA」とは、Global and Innovation Gateway for Allの頭文字を取った略称です。

引用元:Sky株式会社 SKYMENU Cloud GIGAスクール構想とは? 現状と問題点を解説

インフラ維持のDX化(スマートインフラ)

インフラの老朽化が進む中、デジタル技術を活用し、維持管理の効率化を図る。

- スマートシティの推進

IoT(モノのインターネット)を活用し、電力・水道・交通の管理を最適化する。

たとえば、福岡市ではAIを用いた下水道管理システムを導入し、維持コストを削減している。 - ドローンやロボットによるインフラ点検

老朽化した橋梁やトンネルの点検を、ドローンやロボットで行い、維持管理の効率化とコスト削減を実現する。

国土交通省は、すでに高速道路の点検にドローンを活用している。 - スマートメーターの導入

電力・ガス・水道の使用状況をリアルタイムで把握し、需要予測や異常検知を行うことで、維持管理コストの削減につなげる。

公共交通DX(スマートモビリティ)

過疎地域での移動手段を確保し、交通インフラを維持する。

- MaaS(Mobility as a Service)の導入

AIを活用したオンデマンド交通(デマンドバス・タクシー)を導入し、利用者の少ないバス路線を効率化する。長野県伊那市では、住民の需要に応じて運行するデマンド交通システムが導入されている。

参考記事:伊那市 ぐるっとタクシー(ドアツードア乗合タクシー) - 自動運転バスの実証実験

過疎地でのバス運行を維持するため、自動運転技術を活用する動きがある。茨城県境町では、すでに自動運転バスの運行が開始されている。

参考記事:茨城県境町 【新ルート開通】境町で自動運転バスを定常運行しています【自治体初!】 - 電動キックボード・シェアサイクルの導入

駅やバス停が少ない地域では、電動キックボードやシェアサイクルを活用し、移動手段を確保する取り組みが進んでいる。

参考記事:ORICON NEWS Luupはなぜ「キックボード」を選んだのか? シェアサイクル後発ながら3年で5000ポート拡大の背景

DX推進の課題と今後の展望

DXによる公共サービスの維持には、技術導入だけでなく、住民のITリテラシー向上、行政・企業・地域の連携が不可欠である。

また、システム導入の初期費用や、デジタルデバイド(情報格差)への対応も、重要な課題となる。

今後は、国や自治体が主導し、デジタル技術を積極的に取り入れた「持続可能な公共サービスモデル」を確立することが求められる。

DXを活用した公共サービスの維持は、効率化や人手不足の解消に、大きなメリットをもたらす一方で、いくつかの課題も指摘されている。

特に、DX弱者である高齢者への対応と、導入時のコスト増が大きな問題である。

DX弱者(高齢者)への対応

高齢者の中には、スマートフォンやインターネットを使いこなせない人が多く、オンライン行政手続きや、デジタル医療サービスへの適応が、難しいケースがある。

このため、以下のような対応策が求められる。

- アナログとデジタルの併存

完全なデジタル移行ではなく、紙の申請書や窓口対応を残しつつ、デジタルサービスを補助的に活用する形が理想的である。 - デジタルサポート窓口の設置

自治体による「デジタルサポート窓口」を開設し、職員やボランティアが高齢者にスマホ操作やオンライン手続きのサポートを行う。東京都や大阪府の一部自治体では、すでに試験導入されている。

参考記事:東京都立川市 スマホ活用でお困りごとはありませんか? - 音声対応やAIアシスタントの活用

スマホやタブレットの画面操作が難しい高齢者向けに、音声認識技術を活用した行政手続きや医療相談システムを導入する。

DX導入時のコスト増

DXは長期的には、コスト削減につながるものの、初期投資が必要であり、一時的な財政負担が増大することが課題となる。

- システム開発・運用コスト

新たなデジタルシステムの構築には、多額の開発費や運用費がかかる。

自治体の財政状況によっては、導入が困難な場合もある。 - 職員のIT研修コスト

デジタル技術を活用するためには、行政職員や医療従事者、教員などへのIT研修が不可欠であり、研修コストや時間が必要となる。 - 既存システムとの統合の課題

従来の紙ベースの業務や古いデータベースとの互換性を確保する必要があり、統合にかかるコストや時間が増加する。

今後の課題と展望

DXの推進にあたっては、デジタル技術の恩恵をすべての住民が享受できるよう、デジタルデバイド(情報格差)を解消する施策が不可欠である。

また、導入コストの削減には、国と自治体が連携し、効率的なシステム設計や予算配分を行うことが求められる。

DXの本格的な活用は、単なるコスト削減ではなく、より質の高い公共サービスを提供するための手段として、位置づけるべきである。

官民連携(PPP/PFI)の導入による運営効率化

「少子化と人口減少」により、行政や病院、学校、インフラ維持などの公共サービスは縮小・廃止の危機に直面している。

財政難や人手不足が深刻化する中で、PPP(Public-Private Partnership)やPFI(Private Finance Initiative)といった、官民連携の導入が注目されている。

これにより、民間の資金やノウハウを活用し、公共サービスの維持・効率化が可能となるとされる。

官民連携の具体例

- 行政サービスのDX化とアウトソーシング

自治体が単独で、行政サービスを維持するのが難しくなっている中、民間企業のIT技術を活用したDX化や、業務のアウトソーシングによって、効率化が進められている。

具体例:

マイナンバーカードの受付・管理の民間委託(埼玉県川越市)

川越市では、マイナンバーカードの受付業務を民間企業に委託し、職員の負担を軽減。

これにより、待ち時間の短縮や業務の効率化が図られ、住民サービスの向上につながった。

参考記事:株式会社マックスコム 川越市マイナンバーカードコールセンター運営業務を受託

具体例:

ふるさと納税業務のアウトソーシング(全国各自治体)

ふるさと納税の寄附管理や返礼品の手配などを民間事業者が代行し、自治体の業務負担を削減。

これにより、職員はより重要な政策立案や住民対応に集中できるようになった。

参考記事:オーダー!【自治体向け】ふるさと納税運営代行サービスで業務の負担を軽減! - 医療機関の民間資本活用と統合運営

地方では、病院の統廃合が進む中、民間資本と連携し、医療機関の維持を図る動きが加速している。

具体例:

公立病院のPFI方式による再建:八尾市立病院(大阪府八尾市)

八尾市立病院では、PFI方式を導入し、施設の維持管理や運営業務を包括的に委託している。これにより、患者へのサービス品質が向上し、例えば、病院給食のメニュー選択制の実現や、柔軟な人員配置による利便性の向上が図られた。

参考記事:八尾市立病院PFI事業(第2期)検証業務 報告書(概要版)

具体例:

オンライン診療の導入(北海道などの過疎地域)

過疎地では、医師不足が深刻化しているため、民間企業と協力してオンライン診療を導入。

遠隔診療によって、通院困難な高齢者でも、医療を受けられるようになった。

参考記事:CLINICSオンライン診療 すみかわ皮膚科アレルギークリニック - 学校運営のPPP/PFI活用と統廃合後の利活用

児童・生徒の減少により、学校の統廃合が進む中、官民連携で、教育環境を維持する取り組みが進んでいる。

具体例:

公立学校の民間運営(大阪府大阪市)

市立の中学校・高等学校を統合し、学校運営を民間事業者に委託。

教育プログラムの充実と経営効率の向上が実現。

参考記事:内閣府 国家戦略特区 ”公設民営学校”水都国際中学校・高等学校の挑戦

大阪市「公立国際教育学校等管理事業」の取組

具体例:

廃校活用ビジネス(全国各地)

廃校になった学校施設を企業のオフィスや宿泊施設に転用し、地域の活性化に貢献。

廃校をスタートアップ企業のインキュベーション施設やコワーキングスペースとして活用する事例がある。

例えば、福岡市の旧大名小学校は「FUKUOKA growth next」として再生され、スタートアップ企業の支援拠点となっている。

参考記事:自治体クリップ 廃校を有効活用!新たな息吹を感じる、ユニークな事例5選 - インフラ維持管理のPFI導入と民間参入

老朽化が進む道路や上下水道などのインフラ維持には、多額のコストがかかるため、官民連携による維持管理が進められている。

具体例:

水道事業の民営化(宮城県)

2022年、宮城県が水道事業の一部を民間企業に運営委託(コンセッション方式)。

効率的な運営が期待される一方で、水道料金の上昇リスクも指摘されている。

参考記事:宮城県 「みやぎ型管理運営方式」が始まりました

具体例:

高速道路のPFI運営(西日本エリア)

高速道路の管理・運営を民間企業が担当し、サービスエリアの収益化を進めることで、維持費を確保。

これにより、税負担の軽減と道路維持の効率化を実現。

参考記事:西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社 夢広がるアイデア 心のこもったサービス新しい出会いと喜びを創出

官民連携の課題と今後の展望

官民連携には、多くのメリットがあるが、以下のような課題も指摘されている。

- 公共サービスの料金上昇リスク

民間企業が収益を求めるため、水道料金や医療費などが上昇する可能性がある。 - 公平性の確保

民間企業による運営で、採算が取れない地域では、サービスが低下する恐れがある。 - 契約の透明性とガバナンス

官民連携の契約内容が不透明になり、市民の理解が得られないケースもある。

今後は、適切な監視体制を整えつつ、公的サービスと民間の効率的な運営のバランスを取ることが重要となる。

自治体や国は、官民連携の成功事例を参考にしながら、持続可能な公共サービスの提供に向けた施策を進めていく必要がある。

官民連携の限界と問題点

官民連携(PPP/PFI)を活用した公共サービスの維持は、行政が本来担うべき責任を、民間に丸投げしているだけと捉えられる側面がある。

特に、自治体の財政難や人手不足を理由に、短期的なコスト削減を目的とした民営化が進められる場合、根本的な課題解決にはならないどころか、新たな問題を生み出す可能性もある。

- サービスの公平性が損なわれる可能性

民間企業は、利益を追求するため、採算の取れない地域ではサービスが縮小される恐れがある。

例えば、水道事業の民営化では、人口の少ない地域では料金が高騰しやすくなり、公共性が損なわれる問題が指摘されている。 - 行政の責任放棄につながる

企業に運営を委託した結果、行政が監督責任を十分に果たせず、サービスの質が低下する事例がある。

例えば、介護施設の運営を民間に委託した結果、人員不足で十分なケアが行き届かず、サービスの質が悪化したケースがある。 - 契約期間終了後のリスク

PFIでは、一定期間(通常20~30年)の契約が終了した際、民間企業が撤退すると行政が再び運営を引き継ぐことになる。

この時、設備が老朽化し、追加の公費負担が発生する問題も指摘されている。 - コスト削減が必ずしも良い結果を生むとは限らない

短期的なコスト削減を優先しすぎると、長期的なインフラ維持が困難になる。

例えば、道路の維持管理を外部委託した自治体では、契約終了後に修繕費が膨らみ、結果的にコストが増大したケースもある。

根本的な解決策は何か?

官民連携を否定するのではなく、それを補完する形で、以下のような施策を進める必要がある。

- 地域コミュニティの活用(公民連携)

行政と民間だけでなく、地域住民を巻き込んだ「公民連携(Civic-Public-Private Partnership: CP3)」の仕組みを作ることで、持続可能なサービスを実現できる。

具体例:

住民主体の公共交通運営(兵庫県神河町)

人口減少でバス路線の維持が困難となったため、住民が運営するコミュニティバスを導入。

住民自身が運営に関与することで、行政コストの削減と持続可能な交通インフラを確保。

参考記事:神河町 神河町地域公共交通計画(概要版) - デジタル技術(DX)の活用によるコスト削減

PPP/PFIに頼らずとも、行政の効率化を進めることで、サービスの維持を可能にする。

具体例:

自治体の行政手続きのオンライン化(東京都渋谷区)

住民票発行、税金支払いなどをオンライン化し、窓口業務の負担を削減。

人員不足でも行政サービスの質を落とさずに運営。

参考記事:渋谷区 渋谷区ニュース 行政サービスをスマホでもっと手軽に - 「小さな政府」と「市民の役割」の再定義

現在の公共サービスのあり方を見直し、「すべてのサービスを行政が提供する必要があるのか?」を考えることも重要である。

具体例:

スウェーデンの「福祉国家」からの転換

行政主導の福祉政策を見直し、住民や企業が自発的に、サービスを提供する仕組みを構築。

例えば、保育園や介護施設の運営を、NPOと協力して行う形も実施。

参考記事:厚生労働省 社会福祉法人と諸外国の社会福祉を担う非営利法人等の比較に関する調査研究事業報告書

官民連携は、あくまで手段の一つであり、すべての問題を解決するものではない。

行政は「丸投げ」するのではなく、責任を持って監督し、地域住民と協力しながら、新しい公共サービスの形を、模索することが求められる。

また、短期的なコスト削減だけでなく、長期的な視点で、持続可能な仕組みを作ることが重要である。

住民が協力する地域自治の取り組み

「少子高齢化」や「人口減少」の影響で、行政だけでは公共サービスを維持することが困難になっている。

この課題に対し、住民が主体的に、公共サービスの維持・運営に関与する「地域自治」の取り組みが、各地で進められている。

住民が協力することで、コストを抑えつつ、サービスの継続が可能となり、地域の結束力も高まる。

以下に、具体的な事例をあげてみる。

住民協力による地域自治の持続には、「負担の分散」「デジタル活用」「外部支援」「若年層の参加促進」が鍵となる。

今後は、行政の支援とテクノロジーを活用し、無理なく地域活動を続けられる仕組みが、必要である。

行政サービスの維持:住民が支える「行政補完活動」

- 事例:栃木県鹿沼市の「市民協働型の窓口業務」

栃木県鹿沼市では、市役所の窓口業務の一部を、市民ボランティアが担う取り組みが、進められている。

具体的には、住民票や税証明書の申請補助を、シニアボランティアが担当。公共施設の案内業務を住民が担い、役所の人手不足を補う。

→ 効果:行政コストを削減しつつ、住民が支え合う地域づくりが実現。

参考記事:マイ広報紙 栃木県鹿沼市 よりよい地域社会を創るために取り組んでいます!協働・共創のまちづくり

医療・福祉サービスの維持:住民による見守り・移動支援

- 事例:大阪府堺市の「高齢者見守りネットワーク」

高齢者が多い境市では、住民同士が見守り活動を行う「地域包括ケアシステム」が構築されている。

地域住民が、高齢者宅を定期訪問し、安否確認を行う。

郵便局や新聞配達員も、見守り活動に協力し、異変を察知したら通報。

→ 効果:医療・福祉の負担を軽減し、高齢者が安心して暮らせる仕組みを確立。

参考記事:堺市高齢者見守りネットワーク

教育の維持:地域住民が先生に

- 事例:福井県越前市の「地域住民が先生になる学習支援」

人口減少で、学校の教員不足が深刻な福井県越前市では、退職した教師や地域住民が「ふるさと先生」として、授業を担当する仕組みを導入している。

退職教員や地元の職人が、小中学生に「実践的な技術」や「地域の歴史・文化」を教える。

塾のような「地域学習支援教室」を開設し、ボランティアの先生が学習サポートを行う。

→ 効果:教育の質を維持しつつ、地域の知恵を活かした学びが可能に。

参考記事:ふるさと教育の「全体計画モデル」作成に向けて

交通・インフラ維持:住民主体の移動支援・道路管理

- 事例:北海道上士幌町の「住民運営型バス『愛のりタクシー』」

人口減少で、バス路線の維持が困難になった北海道上士幌町では、住民が運営する「愛のりタクシー」を導入。

住民が運転手となり、予約制で高齢者や買い物客を送迎。

行政からの補助金を活用しつつ、利用者の負担を抑える。

→ 効果:公共交通の維持が難しい地域でも、移動手段を確保。

参考記事:LIGARE【北海道・上士幌MaaS】福祉バスの貨物輸送や、郵便集配車の貨客混載など検証

ごみ収集・環境保全:住民参加型の廃棄物管理

- 事例:徳島県上勝町の「ゼロ・ウェイスト運動」

徳島県上勝町では、ごみ焼却場を持たず、住民が主体的に分別・リサイクルを行う「ゼロ・ウェイスト運動」を推進。

住民が45種類のごみを細かく分別し、リサイクル率を80%以上に。

リサイクルセンターで「無料交換スペース」を設置し、使える物を再利用。

→ 効果:ごみ処理コストの削減と、環境に配慮した持続可能な社会を実現。

参考記事:上勝町役場企画環境課 ゼロ・ウェストタウン上勝

住民協力が公共サービスの未来を支える

少子高齢化・人口減少が進む中で、行政だけで公共サービスを維持するのは困難である。

そのため、住民が積極的に関与することで、サービスの質を落とさずに維持する取り組みが必要となる。

今後は、以下を組み合わせることで、持続可能な地域社会を、実現できるかもしれない。

- 行政と住民の協働モデルの拡充

- DXを活用した効率的な住民参加

- 地域の資源を活かした自立型公共サービス

住民が協力する地域自治を持続させる仕組み

住民協力による地域自治の取り組みは、高齢化が進む地域では、担い手不足が大きな課題となる。

特に、町内会や自治会の活動においては、「若い世代が少なく、高齢者が主体」「一部の住民に負担が集中」「身体的な理由で活動できない人が増加」といった問題が顕著である。

この状況を踏まえ、持続可能な地域自治の仕組みを作るための対策を、考える必要がある。

- 住民負担を分散させる仕組み

事例:岡山県備前市「役割の細分化」

岡山県備前市では、町内会の運営を細分化し、負担を減らす仕組みを導入している。

町内会の役員を「代表」「会計」「広報」「環境管理」など小さな役割に分ける。

それぞれの担当が無理のない範囲で活動できるようにする。

→ 効果:一人当たりの負担が軽減し、高齢者でも無理なく参加可能に。

参考記事:備前市 備前市自治会(町内会)ハンドブック

デジタル技術の活用による自治活動の効率化

- 事例:福島県郡山市「LINE・Zoomを活用した町内会」

町内会の回覧板をLINEで共有し、集会に参加できない高齢者も情報を得られるようにする。

町内会の会議をZoomで開催し、外出が難しい高齢者や若年層も参加しやすくする。

→ 効果:移動負担の軽減、情報共有の迅速化が可能に。

参考記事:郡山市 町内会におけるICT活用事例集

外部の協力を活用した仕組み

- 事例:新潟県新潟市「町内会の業務委託化」

町内会の事務作業や清掃活動を、NPOや民間企業に委託。

住民は最低限の運営に関わり、実務は専門業者が担当。

→ 効果:無理なく町内会の運営を継続でき、高齢者の負担を軽減。

参考記事:新潟市 自治会等事務委託

地域内外の人材活用

- 事例:岡山県真庭市「移住者・若者の町内会参加促進」

Uターン・Iターンの移住者を積極的に町内会に迎え入れ、若手の参加を促す。

学生や企業と連携し、地域イベントや防災活動を共催。

→ 効果:高齢者の負担を減らし、新しい世代の地域活動参加を促進。

参考記事:岡山県真庭市 令和6年度(2024年度)9月補正予算 記者会見資料

コンパクトシティ化の推進と移住政策

人口減少と高齢化が進行する中で、公共サービスの維持は困難になりつつある。

この課題に対し、多くの自治体では「コンパクトシティ化」と「移住政策」を組み合わせた取り組みを進めている。

「コンパクトシティ化」は、都市機能を集約し、効率的な公共サービスを提供する戦略であり、移住政策は都市部から地方へ人を呼び込むことで、地域社会を維持する手段である。

「コンパクトシティ化」により都市機能を集約し、行政・医療・教育・インフラ維持のコストを抑えることができる。

また、移住政策によって若年層を呼び込み、地域の活力を維持することが重要である。

この2つを組み合わせることで、公共サービスの持続可能性が高まるといえる。

以下は、その具体例をあげてみた。

コンパクトシティ化の推進

「コンパクトシティ化」とは、住民が生活に必要な機能(行政、医療、教育、商業など)を中心部に集約し、移動の負担を減らすとともに、公共サービスの効率を向上させる取り組みである。

- 事例:富山市の「公共交通活用型コンパクトシティ」

富山市は、公共交通を軸としたコンパクトシティ化を推進。

LRT(次世代型路面電車)を整備し、公共交通網を強化。

市街地の再開発を進め、高齢者が徒歩圏内で生活できる環境を整備。

→ 効果:郊外の過疎地域から中心部に住民を集め、行政コストの削減と公共サービスの効率化を実現。

参考記事:富山県富山市 コンパクトなまちづくり - 事例:青森市の「立地適正化計画」

青森市では、「都市機能誘導区域」を指定し、病院や学校を中心部に集約。

住民には、指定区域への居住を促し、郊外のインフラ負担を軽減。

→ 効果:市全体の行政コスト削減と、高齢者の移動負担軽減。

参考記事:青森県青森市 立地適正化計画

移住政策の推進

地方自治体は、若年層の移住を促進することで、人口減少の緩和と地域経済の活性化を目指している。

- 事例:長野県飯山市「移住者支援と空き家活用」

移住希望者向けの補助金制度(住宅取得補助・家賃補助)を整備。

空き家を活用し、移住者向けの住宅を提供。

地域住民と移住者を結ぶ「おためし移住プログラム」を実施。

→ 効果:移住者が増え、学校や医療機関の維持につながった。

参考記事:長野県飯山市 移住定住支援サイト 飯山市で住宅を探す。家を建てる。 - 事例:徳島県神山町「テレワーク移住と起業支援」

テレワーク環境を整備し、都市部からの移住者を誘致。

空き家を活用したシェアオフィスを提供し、スタートアップを支援。

→ 効果:IT企業やクリエイターの移住が進み、地域経済が活性化。

参考記事:徳島県神山町 地方創生テレワーク

移住政策とコンパクトシティの融合

「移住政策」と「コンパクトシティ化」を組み合わせることで、公共サービスの維持がより効果的に行える。

- 事例:宮崎県日南市「企業誘致×まちづくり」

企業誘致と移住支援を同時に進め、雇用の創出と人口増加を実現。

生活圏を中心部に集約し、医療や教育のアクセスを向上。

→ 効果:人口減少を食い止め、公共サービスの維持が可能に。

参考記事:日経BP 「日本一、企業が組みやすい自治体」を目指す日南市

コンパクトシティ化の推進と移住政策の課題と展望

「人口減少」と「高齢化」が進行する中で、公共サービスの維持は困難になりつつある。

これに対応するため、多くの自治体では、コンパクトシティ化の推進と移住政策を組み合わせ、効率的な公共サービスの提供を目指している。

しかし、これらの政策には、住民感情や法的制約など、数多くの課題が存在する。

「コンパクトシティ化」と移住政策は、「人口減少」と「高齢化」の中で、公共サービスを持続させるために、不可欠な取り組みである。

しかし、住民感情や法的制約が大きな障壁となり、一筋縄では進まないのが現状である。

そのため、自治体は住民との対話を重視しながら、長期的な視点で、根気強く推進していくことが求められる。

この努力を怠れば、町の存続そのものが危うくなることは、明らかである。

コンパクトシティ化の推進とは

「コンパクトシティ」とは、都市機能を一定のエリアに集約し、住民が必要なサービスを、効率よく利用できるようにする、まちづくりの概念である。

これにより、行政コストを削減しつつ、医療・福祉・教育・商業などのインフラを維持しやすくすることが可能となる。

- コンパクトシティ化の具体的な取り組み

都市機能の集約化:

病院・学校・行政施設・商業施設を中心部に再配置し、生活圏をコンパクトにする。

高齢者でも移動しやすいように、公共交通機関を整備(例:路面電車・コミュニティバスの拡充)。

住宅政策の最適化:

「立地適正化計画」を策定し、居住エリアを指定。

高齢者向け住宅の整備を進め、徒歩圏内に生活施設を配置。

公共サービスの効率化:

小規模な役場や学校の統廃合を進め、行政コストを削減。

ごみ収集や除雪などのインフラ維持費用を圧縮。 - 成功事例:富山市のコンパクトシティ化

富山市は、LRT(次世代型路面電車)を導入し、公共交通を活用したコンパクトシティ化を進めた。

高齢者が移動しやすくなり、郊外の過疎地域から中心部への移住が促進。

行政コストの削減と公共サービスの効率化に成功。

参考記事:一般社団法人北陸地域づくり協会 次世代型の公共交通サービス導入によるまちづくり

移住政策の推進とは

人口減少が進む地域では、移住者を受け入れることで、地域の活力を維持し、公共サービスの維持を図る取り組みが行われている。

- 移住政策の具体的な施策

住宅支援

空き家をリノベーションし、移住者向け住宅として提供。

移住者に対し、住宅購入や賃貸の補助金を支給。

雇用創出とテレワーク環境の整備

IT企業の誘致や、シェアオフィスの整備によりリモートワーク移住を促進。

起業支援や補助金制度の充実。

子育て・教育支援

移住者の子どもに対する教育支援(給食費補助、学費支援)を拡充。

子育て世帯向けの支援金を給付。 - 成功事例:徳島県神山町のテレワーク移住政策

神山町は、テレワーク環境を整備し、都市部からの移住者を増やした。

空き家を活用したシェアオフィスを整備し、IT企業やクリエイターを誘致。

若年層の移住が進み、地域経済が活性化。

参考記事:徳島県神山町 地方創生テレワーク

住民感情と法的制約の課題

「コンパクトシティ化」と「移住政策」は、理論上は効果的な手法であるが、住民の感情や法的な制約により、実際の進行は難航しているのが現状である。

- 住民感情の壁

住み慣れた土地を離れたくない

高齢者にとっては、長年住み続けた地域から移ることが、精神的な負担となる。

「祖先の土地を守りたい」という意識が強く、移住を拒む傾向がある。

災害時でも元の土地に戻りたい

東日本大震災や能登地震の事例からもわかるように、どんな災害が発生しても、住民の多くは、元の土地に戻りたいと希望する。

法的に強制移住はできないため、住民の合意を得るには長期的な取り組みが必要。 - 法的な制約

強制的な移住は不可能

現行の法律では、住民を強制的に移住させる権限が自治体にはない。

そのため、インセンティブ(補助金・支援)を用いて、自発的な移住を促す必要がある。

空き家問題と土地利用の課題

空き家が増加しても、所有者不明のケースが多く、再活用が難しい。

土地の所有権問題が複雑で、再開発に時間がかかる。

今後の展望と必要な取り組み

「コンパクトシティ化」と「移住政策」を進めるには、住民の理解を得ながら、長期的な視点で取り組むことが不可欠である。

- 住民参加型のまちづくり

自治体が一方的に計画を推進するのではなく、住民の意見を取り入れた柔軟なまちづくりが必要。

「小さな拠点」モデル(コンパクトな地域拠点を複数形成)など、多様な選択肢を用意。 - デジタル技術を活用した移住促進

オンライン移住相談会や、VRを活用した移住体験の提供。

テレワーク環境の整備をさらに強化。 - 法律の整備と土地活用の促進

空き家バンクの拡充や、所有者不明土地の利活用の法改正。

公共交通やシェアリングサービスの充実により、移住者の利便性を向上。

これからの時代に求められる「公共サービス」のあり方

「少子高齢化」「人口減少」「財政の逼迫」「地方の過疎化」など、現在の日本社会が直面する課題は多岐にわたる。

従来の行政主導型の公共サービスでは、これらの課題に対応しきれなくなっており、これからの時代には、持続可能で柔軟な「公共サービス」のあり方が求められる。

人口減少のスピードに合わせた適応策の必要性

日本は、「少子高齢化」の進行により、「人口減少」が急速に進んでいる。

総務省の推計によれば、2060年には日本の人口は現在の約1億2,400万人から約8,700万人にまで減少し、65歳以上の割合が約40%に達すると見込まれている。

この変化は、社会全体に影響を与え、特に労働力の減少、経済縮小、公共サービスの維持困難などの問題を引き起こす。

こうした状況に対応するためには、単なる「人口減少への対策」ではなく、減少のスピードに合わせた適応策が必要である。

従来の仕組みを、そのまま維持するのではなく、社会全体の構造を柔軟に変化させ、持続可能な形に進化させることが求められている。

人口減少のスピードとその影響

このような変化に対応するには、計画的かつ段階的な適応策が不可欠である。

- 労働人口の減少と経済縮小

日本の生産年齢人口(15~64歳)は、1995年をピークに減少し続けており、今後もこの傾向は加速する。労働力不足が深刻化すると、産業全体の生産性が低下し、経済成長が鈍化する。 - 地域社会の衰退と公共サービスの維持困難

特に地方では、若年層の流出により人口減少が加速し、学校の統廃合、病院の閉鎖、交通インフラの縮小といった問題が発生している。 - インフラの維持管理負担の増加

「人口減少」に伴い、税収が減少する一方で、道路・橋梁・上下水道などのインフラの老朽化が進み、維持コストが増大している。

人口減少のスピードに合わせた適応策

- 労働力不足への対応

デジタル化・自動化の推進(AI・ロボット技術による業務効率化)

外国人労働者の受け入れ拡大(技能実習生制度の見直し、定住支援の強化)

シニア層・女性の活用(柔軟な働き方の推進、再雇用制度の充実) - 公共サービスの最適化

コンパクトシティ化(住民を都市中心部に集約し、行政コストを削減)

デジタル行政の強化(オンライン窓口の活用、AIによる行政支援)

官民連携の推進(民間企業と協力して公共施設の管理・運営を効率化) - 産業構造の変革と地域活性化

地域特化型産業の育成(観光、農業、IT産業など地域資源を活かした経済活動)

テレワーク・リモートワークの推進(都市部の人材を地方で活用)

移住促進と定住支援(住宅補助、教育・医療環境の整備)

なぜ「スピードに合わせた適応策」が重要なのか?

- 遅れれば遅れるほど対応コストが増大する

「人口減少」が進むほど、社会インフラの維持コストや人材確保の難易度が高まる。早めに対策を講じることで、より少ないコストで効果的な施策を実施できる。 - 一律の対応ではなく、地域ごとに最適な戦略が必要

「人口減少」のペースは、地域によって異なるため、全国一律の対策ではなく、地域の特性に応じた柔軟な対応が求められる。 - 社会の意識改革と住民参加が不可欠

行政だけではなく、企業や住民自身が積極的に適応策に関与することで、より実効性のある施策が可能となる。

適応策を早急に進める必要性

「人口減少」は、避けられない現実であり、そのスピードに合わせた対応が求められている。

- 労働力不足には、デジタル化・外国人労働者・シニア層活用で対応する

- 公共サービスは、コンパクトシティ化・官民連携・デジタル行政で最適化する

- 地域経済の活性化には、産業特化・テレワーク推進・移住支援が必要

「将来の問題」として先送りせず、今から具体的な適応策を実施することが、日本社会の持続可能性を確保する鍵となる。

公共サービスの持続可能性を考える重要性

現代社会において、公共サービスの維持は、人々の生活の質を支える基盤である。

しかし、日本では「少子高齢化」「人口減少」「財政の逼迫」が進み、これまで当たり前に提供されてきた、行政サービスやインフラ維持が、難しくなりつつある。

これに対応するためには、持続可能な公共サービスのあり方を、根本から見直す必要がある。

公共サービスが果たす役割

公共サービスは、個人の生活を支えるだけでなく、社会全体の安定と発展にも大きく寄与している。例えば、医療・福祉、教育、交通、インフラ(上下水道・電力・通信)、治安、環境保護などがその代表例である。

- 医療・福祉の持続性

医療・介護サービスが低下すれば、高齢者や障がい者の生活が困難になり、健康格差が拡大する。特に地方では医師不足が深刻化しており、遠隔医療の導入や地域医療連携の強化が求められる。 - 教育の維持

学校の統廃合が進めば、子どもたちの通学負担が増え、地域の教育環境が悪化する。オンライン教育や、地域住民の協力による学習支援など、新たな学びの形を確立する必要がある。 - インフラの維持と防災対策

上下水道や道路などのインフラが老朽化する中で、財政難から十分な維持管理が行えない自治体が増えている。維持費を削減しつつ、効率的に管理する技術の導入が求められる。 - 公共交通の確保

過疎地では、路線バスの廃止が相次ぎ、高齢者を中心に「移動困難者」が増えている。デマンド交通(予約制乗合タクシー)や地域住民の運営するコミュニティバスの導入が有効な解決策となる。

公共サービスの持続可能性を脅かす課題

- 少子高齢化と人口減少による財源の縮小

税収減少:

労働人口の減少により、所得税や住民税の収入が減少し、行政の財政基盤が弱体化する。

利用者減少:

学校や病院、交通機関などの利用者が減り、従来の形では維持が困難になる。 - 労働力不足によるサービス提供の困難化

医療・介護の担い手不足:

高齢化が進む一方で、介護職員や医療従事者の確保が難しくなっている。

行政職員の減少:

地方自治体では人員削減が進み、窓口業務やインフラ管理が滞る可能性がある。 - インフラの老朽化と維持コストの増大

道路・橋梁・上下水道などの老朽化により、莫大な維持費が必要となるが、財源不足で十分な修繕ができない。

公共施設の統廃合が進むが、住民の反発もあり、計画が難航するケースが多い。

公共サービスの持続可能性を確保するための方策

- デジタル技術の活用(DX推進)

行政手続きのオンライン化(役所に行かずに住民票取得、税金支払いなどが可能)

遠隔医療・オンライン診療による医療格差の是正

AI・IoTによるインフラ維持管理(道路や橋の老朽化をセンサーで監視し、維持コストを削減) - 官民連携(PPP/PFI)の推進

公共施設の民間運営(病院、学校給食、図書館などを民間委託し、コスト削減)

地域密着型の交通サービスの導入(民間バス会社と協力し、デマンド交通を運用) - 住民参加型の地域自治の強化

小規模多機能拠点の活用(学校・診療所・スーパーを統合した「小さな拠点」の整備)

ボランティアやシルバー人材の活用(高齢者が地域の見守りや生活支援に参加) - コンパクトシティ化と移住政策の推進

都市機能を中心部に集約し、行政コストを抑える

若年層の移住促進(補助金・テレワーク環境整備)

なぜ今、公共サービスの持続可能性を考えるべきなのか?

- 放置すれば「静かなる崩壊」が進行する

財政難による行政サービスの縮小は、一気にではなく、じわじわと進む。「気づいたときにはすでに手遅れ」という事態を避けるため、今すぐに対策を始める必要がある。 - 次世代に負担を残さないために

現世代が無策のままでいると、次世代はさらに深刻な公共サービスの低下に直面する。未来の子どもたちが安心して暮らせる社会を残すためにも、持続可能な形に変えていくことが重要である。 - 住民の意識改革が必要

「行政が何とかしてくれる」という考え方を改め、住民自身が「支える側」として関わることが求められる。自治会やNPO、民間企業との協力によって、地域の公共サービスを守っていく姿勢が重要となる。

未来に向けた公共サービスのあり方

公共サービスの持続可能性を考えることは、単なる行政の問題ではなく、すべての住民の生活に直結する重要な課題である。

- デジタル技術(DX)を活用し、効率的な公共サービスを実現する。

- 官民連携(PPP/PFI)を活用し、財政負担を軽減しながら質を維持する。

- 住民の協力を得て、共助の仕組みを構築する。

- コンパクトシティ化や移住政策を推進し、持続可能な地域社会をつくる。

「今までの公共サービスをそのまま維持する」のではなく、新しい時代に適した持続可能な形へと進化させることが求められている。

住民・行政・民間が一体となり、「支え合う社会」をつくることで、未来に向けた公共サービスの持続が可能となるのである。

個人としてできること

「人口減少」と「高齢化」の進行により、日本社会は大きな転換期を迎えている。

行政や企業だけでなく、個人一人ひとりが意識を持ち、行動することが、持続可能な社会づくりには不可欠である。

では、私たちは何ができるのか。

具体的な行動を、5つの視点から考えてみよう。

地域社会への参加・支援

「人口減少」が進む中、地域のつながりが希薄になることで、買い物難民の増加や医療・福祉サービスの低下が起こる。

個人としてできることは、以下のようなものがある。

- 地域活動に積極的に関わる

町内会や自治会に参加し、防災活動や清掃活動に協力する。

地域のイベントやお祭りに参加し、地域の活性化に貢献する。 - 高齢者や困っている人をサポートする

買い物や病院への付き添いを手伝う。

デジタル機器の使い方を高齢者に教える。 - 地域経済を支える

地元の商店街やスーパーを利用し、地域経済を支える。

地元産の農産物や製品を積極的に購入する。

働き方の工夫とスキルアップ

労働力不足が深刻化する中、個人ができる対策として、スキルアップや新しい働き方への適応が重要になる。

- デジタルスキルを身につける

AIやデータ分析、プログラミングなどのスキルを学ぶ。

オンライン講座や通信制大学で学び直しを行う。 - 副業・フリーランスの活用

企業に依存せず、個人で収入を得る手段を持つ。

地方でも仕事ができるリモートワークを活用する。 - 定年後のキャリアを考える

シニア向けの仕事を探し、生涯現役で働く意識を持つ。

地域でのボランティア活動を通じて、新しい役割を見つける。

移住や地方での暮らしを検討する

人口減少のスピードに合わせた適応策として、都市部から地方への移住が推奨されている。

- 地方移住を検討する

ワーケーション(Work+Vacation)や短期移住を試す。

自治体の移住支援制度を活用する(住宅補助、起業支援など)。 - Uターン・Iターン就職を考える

地元の企業に就職し、地域経済を支える。

起業やフリーランスとして地方で働く。 - 空き家活用に貢献する

空き家バンクを利用し、低コストで住まいを確保する。

空き家をカフェやシェアハウスにリノベーションする。

次世代の育成と子育て支援

少子化対策は、国家レベルの課題であるが、個人としてもできることがある。

- 子育て世代を支援する

友人や知人の子育てを手伝う。

保育所や学童保育の支援活動に参加する。 - ワークライフバランスを意識する

仕事だけでなく家庭や地域とのつながりを大切にする。

企業の育児支援制度を活用する。 - 社会全体で子育てを支える意識を持つ

「子育ては親だけの責任」という風潮を変える。

公共の場で子どもに寛容な態度をとる。

環境負荷の少ないライフスタイルを実践する

人口が減ることで、インフラの維持コストが高まるため、個人レベルでの省エネ・エコ活動も重要になる。

- エネルギーの節約を意識する

太陽光発電や省エネ家電を活用する。

節電・節水を心がける。 - 地域資源を活用する

地元の農産物や製品を購入し、フードマイレージを削減する。

ごみの分別を徹底し、リサイクルに協力する。 - 公共交通機関を活用する

車の利用を減らし、電車やバスを利用する。

地域のシェアサイクルやEVカーシェアを活用する。

小さな行動が未来をつくる

「人口減少」のスピードに対応するためには、行政や企業の取り組みだけでなく、個人が主体的に行動することが重要である。

- 地域に関わり、支え合うこと(買い物、ボランティア、地域活動)

- 働き方を変え、スキルを磨くこと(デジタル化、副業、リモートワーク)

- 地方移住や空き家活用を考えること(Uターン、Iターン、移住支援活用)

- 子育て支援や教育への協力(育児支援、次世代育成)

- エコな暮らしを実践する(省エネ、公共交通の活用)

一人ひとりの小さな行動が、社会全体の変革につながる。持続可能な未来を実現するために、今できることから始めることが重要である。

まとめ

「少子化と人口減少」により、公共サービスの維持が困難になるケースが増えている。

これは、社会全体が直面する初期症状であり、今後さらに深刻化していくことが予測される。

まず、労働人口の減少によって人手不足が発生し、それに伴い公共サービスの提供コストが上昇する。

結果として、公共料金の値上がりが避けられなくなり、住民の負担が増加する。

さらに事態が進行すると、必要な人員を確保できなくなり、一部の地域では行政サービスそのものが、機能しなくなる可能性が高まる。

この流れを食い止めるためには、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が、不可欠である。

しかし、DX化の遅れが続けば、行政機能は大きく停滞し、最終的には社会の根幹を支える公共サービスが、崩壊しかねない。

「人口減少」時代においては、限られた人員と資源で、効率的にサービスを提供する仕組みを構築しなければならない。

この危機を防ぐためには、以下のような対策が求められる。

- DXの積極的な活用

行政手続きのオンライン化や、AI・ロボットの導入により、人手を補いながら効率的なサービス提供を実現する。

特に、マイナンバーカードを活用した電子申請の普及や、自治体の業務自動化が急務である。 - 官民連携の強化

PPP(公民連携)やPFI(民間資金活用)の導入を拡大し、行政だけでなく民間企業と協力して、インフラや福祉サービスを維持する。

特に、民間企業のノウハウを活かした公営施設の運営が効果的である。 - コンパクトシティの推進と移住促進

人口密度を維持するために、都市機能を集約し、住民が必要なサービスを効率的に受けられる環境を整備する。

地方では、移住支援制度を充実させ、働きながら住みやすい地域づくりを進めることが、重要である。 - 住民自治の強化

地域コミュニティの力を活かし、自治体の負担を分散する。

具体的には、ごみ収集の共同管理や、高齢者の見守り活動の強化など、住民主体の取り組みを促進する必要がある。 - 社会全体の意識改革

「人口減少」による社会構造の変化を理解し、持続可能な公共サービスの形を、模索することが求められる。

特に、住民自身がデジタル化に適応し、DXを活用した行政サービスを、積極的に利用することが不可欠である。

公共サービスの、持続可能性を確保するためには、早急なDX化と社会全体の意識改革が求められる。

これを怠れば、近い将来、行政サービスの麻痺という深刻な事態に直面することになる。

「人口減少」は不可避であるが、適切な対応を講じることで、限られたリソースの中でも効率的な公共サービスを維持することは可能である。

今こそ、行政、民間、住民が一体となり、持続可能な社会の実現に向けた、具体的な行動を取るべき時である。