2025年、今、大阪・関西万博が開催されている。

未来の技術が一堂に会し、世界中の注目が集まる中、特に話題となっているのが「空飛ぶクルマ」である。

これまで空を飛ぶのは、飛行機やヘリコプターの領域であったが、いよいよ日常の「移動手段」として、空を飛ぶ時代が現実味を帯びてきた。

しかし、本当に人類が目指すべき「移動の進化」とは、空を飛ぶことなのだろうか。

そもそも「移動」とは何だろうか?

よく考えてみれば、「肉体」を前提とした発想でしかない。

我々は、今も昔も、「肉体を運ぶ」という行為に縛られてきた。

そのために移動手段を進化させ、速さを競い、遠くを目指してきたのだ。

だが、それが果たして本当に「進化」と言えるのだろうか?

物質としての「肉体」を運ぶことに、我々はどこまで価値を置き続けるのか。

テクノロジーが進化しても、なお我々は、「肉体という器」に縛られ続けなければならないのか?

ここでは、空飛ぶクルマを入り口に、「人間とは何か」「意識とはどこへ向かうのか」という問いに、向き合ってみたい。

未来をつくるのは技術だけではない。

人間の「意識」そのものが、次のステージへ向かうときが来ている。

肉体に縛られた存在、それが人間?

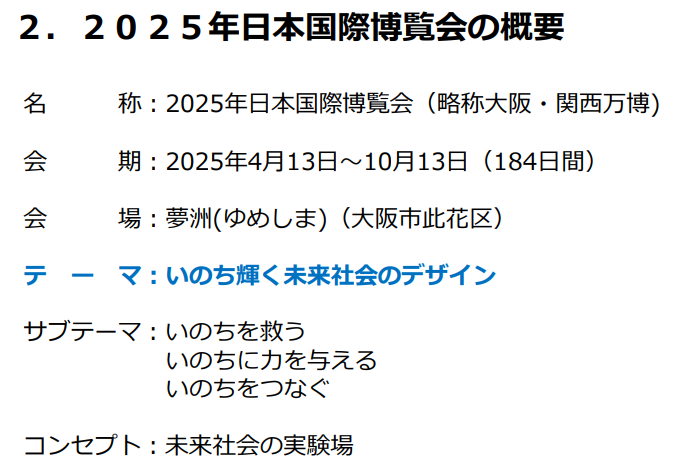

2025年の大阪・関西万博のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」である。

これは、一見すると医療やバイオテクノロジー、環境やウェルビーイングといった、「いのち」を守り育む技術の集大成のように思える。

だがこのテーマは、もっと深く読むべき問いを、我々に投げかけているのではないか。

それはつまり、「そもそも、いのちとは何か?」という根源的な問いである。

引用元:expo2025.or.jp 2025年日本国際博覧会について学ぼう 大阪・関西万博

「いのち」=「肉体」なのか?

万博では、空飛ぶクルマやAI、再生医療、メタバースといった先端技術が展示されている。

そこに共通しているのは、「肉体を拡張・維持する技術」への注目だ。

つまり、「肉体」の寿命を延ばす、「肉体」の不自由を補う、「肉体」を移動させる、といった方向性である。

このような「未来社会のデザイン」は、どこまでも「肉体」中心主義の、延長線上にあると言える。

だが一方で、メタバースのような仮想空間では、「体がなくても人とつながれる」感覚が広まりつつある。

脳は、夢と現実の区別ができないと言われるように、「意識」にとって「体験」は、必ずしも「肉体」を通る必要がないのだ。

我々は、「肉体」という「器」に収まって生きている。

そしてその「器」は、時間や空間というルールにがっちり縛られている。

朝になれば目を覚まし、夜になれば眠る。

人と会うには、わざわざ体を動かさなければならない。

何かを手に入れるには、物理的な場所まで行かなければならない。

すべては、この「肉体」という「器」を前提とした世界の中で起きている。

「肉体」(あるいはデジタル)という「器」は、あくまで魂を宿す「仮の入れ物」にすぎない。

そして、テクノロジーの進化は「魂を解放する手段」ともなり得るが、目的そのものではない。

真の進化とは、魂そのものが愛や共感、自由といった本質的な次元で深まることなのだ。

万博の問い:「いのち」は肉体を超えるか?

「いのち輝く未来社会」を実現するには、「肉体」の保護や延命だけでは足りない。

むしろ、「肉体」に縛られない「意識の可能性」に、目を向ける必要がある。

つまり、万博のテーマは単なる技術の進歩ではなく、人間とは何か、「いのち」とは何か、という哲学的進化も問うているのだ。

「いのちの輝き」とは、「肉体」という「器」が放つ輝きだけではなく、「意識」そのものが自由になり、真に生き生きと存在することではないだろうか。

肉体=器という限界

今の若い世代は、デジタルネイティブであり、リアルとバーチャルの境界に自然に生きている。

だからこそ、「肉体に縛られない人間観」へのシフトに最も近い存在でもある。

「どこに行くか」よりも「なぜ生きるのか」「どう在るか」を問う感性が、未来社会を本当に輝かせるカギになる。

人間は、他の動物と同様に「肉体=器」によって次のような制約を受けている。

- 寿命・病気・疲労・物理的制約

- 移動距離やスピード、知覚範囲の限界

- 食・性・生殖といった本能的欲求に縛られた存在

つまり、「生きる」という営み自体が、「肉体」という物質に、支配される行為だとも言える。

デジタルもまた「新たな器」にすぎない

たとえば「マインドアップロード」「デジタル不老不死」などの概念は、「肉体」を捨てて自由になるように見えても、結局はデータという「器」に魂を閉じ込めるもの。

- 記憶や思考パターンをシミュレーションできたとしても、それが「魂そのもの」かは不明

- コンピュータやクラウドという物質に依存する限り、それもまた「支配された存在」

つまり、「デジタル永遠世界」もまた、「器」の置き換えにすぎないという点は、非常に本質的な視点である。

「器の進化」と「魂の進化」は別物

ここが最も重要なポイントである。

- 「器」の進化=テクノロジーによる身体機能の拡張、デジタル化、不老不死の追求など

- 魂の進化=倫理、愛、意識の深まり、他者との共感、本質的な「生の意味」の探究

たとえ人類がサイボーグ化し、仮想世界で無限に生きられるようになっても、それは「魂が成熟した」とは限らない。

むしろ、進化した技術の中で「魂の未熟さ」が露呈することすらあり得る。

未来に向けた問い

この視点は、次のような根源的な問いを、私たちに突きつける。

- 「器をどれだけ進化させても、魂が伴っていなければ何の意味があるのか?」

- 「技術が魂を豊かにする手段になり得るのか?」

- 「本当に自由な存在とは、器を超えて、魂そのものが自由になった存在ではないか?」

脳は「夢」と「現実」を区別できていない

興味深いことに、人間の脳は、夢と現実の区別ができないらしい。

つまり、仮想の体験も、脳にとっては「リアル」なのである。

たとえば、夢の中では空を飛んだり、過去や未来を自由に行き来したりする。

そのとき、我々は「これは夢だ」とは思っていない。

むしろ、完全にその世界を「体験」している。

となれば、わざわざ「肉体」を移動させる必要はあるのか?

「意識」さえ移動できれば、それでいいのではないか?

人間の「意識」は、「現実を経験している」という感覚に騙されやすい。

だからこそ、将来の人類は「物理的移動の必要性」から解放される可能性が高い。

そして、「夢」と「現実」の境界が曖昧な今、人類は、すでに仮想と現実の狭間に、生き始めているのかもしれない。

脳は実体験と仮想体験をどう処理しているか?

脳の反応は「現実」と「夢」「仮想空間」でほとんど同じと言っても良い。

研究では、以下のようなことが分かっているという。

- 夢の中で走っているとき、運動野が実際に活性化している

- VRで高所を体験したとき、脳は本当に恐怖を感じ、心拍数も上がる

- トラウマ治療(EMDRなど)においても、過去の「記憶」を現在の「体験」として再処理する

つまり、脳は「どこで得た情報か」ではなく、その情報がどれだけ感覚的・感情的に強いかで、リアリティを判断しているという。

脳の反応と「現実」「夢」「仮想空間」の関係について

人間の脳が「現実」と「夢」あるいは「仮想空間」とを、どのように区別しているのか、または区別していないのかという点については、神経科学や心理学の分野において、多くの研究が進められている。

夢と現実の区別に関する研究

福岡大学の論文『夢論』では、夢と現実の境界について、哲学的かつ心理学的な観点から論じられている。

夢の中での体験が、現実と同様に感じられること、そして夢と現実の境界が曖昧であることが、この論文では焦点とされている。

夢の内容に対する脳の反応は、驚きや恐怖などの感情面において、現実と類似した反応を示す場合がある。

これは、我々も実感している事例だろう。

夢と現実の区別が曖昧である理由

- 夢の中で「これは夢だ」と気づける人は少ない(明晰夢を除く)

- 起きた直後でも「夢か現実か一瞬分からない」経験は誰しもある

- 睡眠中の脳は、外部からの感覚遮断状態で、内的なシミュレーションを現実として処理するため、「現実感」を帯びやすい

この事実が示唆する未来

もし、仮想体験が、ここまでリアルならば

- 人間は「移動して経験する必要が ない」未来が現実味を帯びる

- 仮想空間内で人生の大部分を過ごす社会(メタバース社会)が到来する可能性

- 極端な話、「死後も意識だけが存続するデジタル永遠世界」という思想も、完全な妄想とは言い切れなくなる

ただし課題も残る

- 現時点では、匂いや温度、風、味覚などの「微細な身体感覚」は、完全再現が困難である。

- 身体性を持った体験(痛み、疲労、触感)に、意味や記憶の重みが宿るとも考えられている。

よって「仮想体験=完全な人生」とは、まだ言い切れない。

宇宙進出もまた「肉体重視」の延長線上

人類が宇宙を目指す理由とは何か?

ロマン、探究心、生存の可能性。

そのどれもが尊く、未来への希望に満ちている。

人類は今、宇宙へと飛び出そうとしている。

だがそれもまた、「肉体」を運ぶための、壮大なプロジェクトだ。

光速でも何年もかかる距離を、どうやって旅するのか?

その答えのほとんどは、「肉体ありき」の技術ばかりだ。

この様に、現在の宇宙進出の多くは、「肉体をいかに安全に宇宙に運び、そこに定着させるか」という課題に終始している。

宇宙移住計画や火星探査は、あくまで「肉体」を前提にした、「外への逃避」や「拡張」と言える。

つまり、宇宙進出の構想そのものが、「肉体」という「器」を基盤にした、文明の延長線上にあるのである。

人類は「肉体を持って移動する」という呪縛から、まだ抜け出せていない。

人類が、宇宙を旅できるようになるのは、「意識」が「肉体」という前提を超越したときである。

「移動」ではなく「拡張」、「場所」ではなく「在り方」、「時間」ではなく「気づき」。

この認識の転換こそが、次なる文明の扉を開く、鍵なのかもしれない。

万博テーマと「宇宙進出」のズレ

2025年大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」である。

「いのち」が輝くとは、何を意味するのか。

単に寿命を延ばすことや、過酷な環境に耐える強い「肉体」を作ることだろうか?

もしそうであれば、宇宙進出の方向性と一致する。

すなわち、「より生存可能な肉体をどう設計するか」が、未来社会の鍵となる。

しかし、万博のもう一つのキーワードである「未来社会のデザイン」という言葉に注目すれば、話は変わってくる。

未来社会とは、外へ向かって、ただ開拓を続ける社会ではなく、人間そのものの在り方を再定義する社会のことではないか?

この視点に立つなら、今こそ問うべきなのは、「肉体を宇宙に運ぶことが目的なのか?」という根本的な哲学である。

真の「未来社会」とは、意識の宇宙化ではないか?

人間の本質は「肉体」なのか。

それとも「意識」なのか。

「肉体」をいかに遠くへ運んだとしても、「意識」の成長や自由がなければ、それはただの「物理的な移動」にすぎない。

しかも、宇宙は、想像以上に過酷な環境である。

そこで生存するために、さらに人工的な装備や環境制御を必要とする。

言い換えれば、「肉体」に過剰なコストをかけて宇宙に「押し込む」ような発想なのである。

一方で、メタバースやVR、意識転送、瞑想といった手段では、「肉体」を離れて意識が「宇宙的な視点」に至ることができる。

それは、物理的移動を伴わなくても可能であり、時間や空間の制限すら超えていく道である。

万博の裏にある問い:「外へ」ではなく「内へ」

2025年万博は、科学技術を見せる場所であると同時に、「人類の進化とは何か?」を再考するための場である。

もしも、未来社会のデザインが本当に「いのちを輝かせる」ことにあるのなら、宇宙へ行くこと以上に、「いのちそのものの定義」を見直すことが必要なのではないか?

外宇宙に向かうのではなく、内なる宇宙(意識・精神世界)への旅。

そこにこそ、人類が初めて「肉体」という制限から解放され、「本質的に自由になる未来」があるのだと思う。

時間と空間に支配される人類

人間の世界認識は、常に「時間と空間」という枠組みの中に、閉じ込められている。

- 時間:

生老病死、労働、スケジュール、目標 ⇒ すべて時間軸に縛られている。 - 空間:

距離・場所・位置関係 ⇒ 自分の存在は「どこかにいること」で定義される。

これは、「肉体」が、「時間と空間」の制約を、直接受ける存在だからである。

すなわち、我々は「器(肉体)」の条件に合わせて、世界を理解しているに過ぎないのだ。

宇宙進出=肉体移動の限界

現在の宇宙開発も、実は「肉体を運ぶ」という発想にとらわれている。

月面基地、火星移住、宇宙移民…どれも「人間の肉体をどこに置くか」という問題である。

しかし、宇宙はあまりにも広く、時間的にも空間的にも移動は非現実的だ。

ここに、「肉体重視主義」の限界があるのである。

意識の拡張とは何か?

「意識の拡張」とは、単に頭が良くなることや、知識が増えることではない。

それは、次のような、存在の在り方そのものの変化を指している。

- 自我の拡張:

自分と他人の区別が薄れ、より大きな存在(全体・自然・宇宙)と一体になる感覚。 - 時間認識の変容:

過去・現在・未来という、直線的時間感覚が曖昧になり、「今ここ」の深い体験が増す。 - 空間的制約の消滅:

肉体が存在する「場所」に依存せず、意識があらゆる場所へ「届く」感覚。 - 物質中心主義の終焉:

幸福や成功が物質の所有ではなく、内的な感受性や調和に基づく。

宇宙進出よりも「意識進出」こそが未来社会の鍵

「肉体」を伴う宇宙進出は、あくまで物質文明の最終章である。

だが、これからの人類が向かうべき未来社会は、「意識」が次元を超えて進化していく社会であるはずだ。

大阪・関西万博は、技術の展示以上に、「人間の本質とは何か」「いのちの輝きとは何か」を問う哲学的祭典になるべきである。

デジタル世界もまた「新しい器」にすぎない

2025年大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」という壮大なテーマを掲げている。

そこには、テクノロジーの進歩によって生まれる、新しい社会の姿を、単なる技術的な発展としてではなく、人間の「いのち」そのものと、どう関わるかという視点から、見つめ直そうという意志が込められている。

その中で近年、急速に注目されているのが、「メタバース」「デジタルツイン」「AIによる人格の再現」「意識のアップロード」など、デジタル世界での存在のあり方である。

これらの技術は、人間の肉体的制約を超える手段として、描かれがちであり、「新しい生の形」「不死の可能性」「仮想社会での自己実現」などの文脈で語られている。

だが果たして、それらは本当に、「いのち」を輝かせる、未来社会の構成要素になり得るのだろうか?

デジタルは「肉体」に代わる“器”にすぎない

デジタル世界における、自己表現や存在の投影は、確かに「肉体」の限界を超えたように見える。

老いや病の影響を受けない、アバター。

物理的な移動を伴わずに行われる、コミュニケーション。

瞬時に世界を超える、接続性。

しかし、本質的には、それもまた一種の「器」である。

「肉体」という制約から逃れたとしても、デジタル空間上に再構築された「もう一つの肉体(=データ化された自己)」に過ぎない。

そして、その「器」もまた、プログラム、ネットワーク、プラットフォームという新たな制約に従って存在している。

つまり、デジタル空間の中で生きるという選択肢も、「器の選択」にとどまり、「器そのものから自由になる」こととは、根本的に異なるのである。

最近では、メタバースやデジタルの永遠世界といった話もある。

そこでは、人間の「意識」をデータとして保存し、仮想世界で生き続けられるという。

たしかに面白い考え方だ。

だが、デジタルであれ何であれ、それもまた「器」のひとつにすぎない。

「肉体」という「器」から、デジタルという別の「器」へ移っただけの話だ。

重要なのは、「器の選択」ではなく、「器から自由になる」ことではないだろうか。

万博の問い:「輝くいのち」とは“どの次元”のいのちか?

大阪・関西万博が問う「いのちの輝き」とは、肉体的な健康や延命だけではなく、人間の存在そのものの本質的な価値を、どう再定義するかという、哲学的問いを含んでいる。

たとえば、AIが故人の思考パターンを再現した、チャットボットを生み出し、仮想空間で「会話」できるようになったとする。

そこに現れるのは、データとして保存された記憶と性格の集合体であり、「意識そのもの」とは言いがたい。

また、メタバース上で人間が暮らす社会ができたとしても、それはインフラと規則に支配された仮想の都市であり、自由そのものではない。

つまり、「デジタル世界での生」は、「肉体」の代替ではあっても、解放ではないのである。

真の未来社会とは、「器に依存しない意識の輝き」

万博のテーマに立ち返ると、「未来社会のデザイン」とは、テクノロジーによる生活の便利化だけでなく、いのち(=意識・精神・存在)の可能性を最大限に開くことであると解釈できる。

それは、どのような「肉体」、どのような「デジタル器」を持つかではなく、「器にとらわれずに、何を感じ、何をつながり、何を創造するか」、にこそ価値があるという方向性である。

たとえば、深い瞑想状態において、自己を超える体験をする人々、音楽や芸術を通じて他者と共鳴する感覚、夢の中で時間や場所の制限を超えた、リアルな体験。

これらはどれも、デジタルも「肉体」も介さず、意識が直接体験する「輝き」である。

万博は「意識をどう輝かせるか」を問う場である

デジタル技術は、今後さらに進化し、仮想世界はよりリアルに、より永続的な社会を形成していくかもしれない。

しかし、それはあくまで「新しい器」の話である。

真に重要なのは、その「器」の中で人間の意識がどう目覚め、何に気づき、どう他者とつながっていくかである。

2025年大阪・関西万博は、技術の展示場であると同時に、人間とは何か、「いのち」とは何かを問い直す、精神の広場でなければならない。

意識こそが人間の本体

2025年大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」である。

この一文には、技術革新や社会システムの再構築を超えた、人間の存在そのものに関わる、根源的な問いが込められている。

「いのち」とは何か。

単に細胞が活動し、呼吸し、食べて眠ることを指すのか?

あるいは社会の中で役割を持ち、つながりの中で生きることか?

いや、さらに深く考えるならば、「意識の存在こそが、いのちの輝き」なのではないか?

身体があっても、意識がなければ“生”とは言えない

医療の現場では、脳死状態の患者をめぐって、「生きている」と言えるのかという議論がある。

身体機能が機械的に維持されていても、本人の「意識」がすでに消失しているならば、それを「生きている」とは感じにくい。

また、「意識障害を抱える人々においても、「反応があるかどうか」は医療的な判断基準となる。

つまり、「意識の有無」が人間としての存在を、決定づける要素となっている現実がある。

これに照らせば、人間の本体とは、「肉体」ではなく「意識」であるという考え方は、もはや哲学の話ではなく、現代社会の基準の中にも見え隠れしている。

万博のテーマ「いのち輝く」は、意識の輝きと重なる

大阪・関西万博が描こうとするのは、未来技術を活用した、利便性の追求だけではない。

真に問われているのは、「どうすればいのちが輝くのか」という、存在価値の問いである。

「意識こそが人間の本体」という視点から見れば、万博が扱うAIやバイオテクノロジー、ロボティクス、デジタル社会といったすべての要素は、「意識」をどう高めるか、解放するか、拡張するか、という方向性に向かって初めて、真の意味で「いのちの輝き」に資するものとなる。

「意識」の拡張とは、知識を増やすことだけを意味しない。

他者への共感、自然への感受性、自己への洞察、宇宙との一体感、そうした「気づき」の深まりこそが、意識の輝きである。

「意識」の進化が社会を進化させる

これまでの人類史は、道具と「肉体」の関係性の中で進化してきた。

農具、機械、コンピューター、すべては「肉体」的な制約を補い、効率化する技術だった。

だが今、我々は「意識そのものの進化」が社会変革の鍵となる時代にいる。

どんなに便利な社会制度や、高度な人工知能があっても、それを使う人間の「意識」が、恐れや分断に支配されていては、未来は輝かない。

万博が示すべき未来社会とは、「意識」の質が変わることで、初めて成立する社会である。

そこでは教育、医療、都市設計、テクノロジーすべてが「意識をどう育てるか」を基準に再設計されるべきなのである。

未来社会とは、意識を中心にデザインされる社会である

「いのち輝く未来社会のデザイン」とは、単に外的な世界を装飾し直すことではなく、「人間の内側にある意識」という本体を、どう磨き上げていくかという壮大な実験である。

「肉体」は時とともに老い、技術は次々と更新される。

だが、人間の「意識」が成長し続けるならば、未来は真に「輝く社会」となるだろう。

本当の進化とは、「意識」が時間と空間、そして「器」そのものから、自由になることだと思う。

- 人と深くつながる感覚。

- 距離を越えて共鳴する感覚。

- 時間の縛りを超えて「今この瞬間」に深く生きる感覚。

これらはすでに、一部の人が瞑想や芸術、夢や直感の中で体験している。

つまり、未来はもう、始まりかけているのだ。

ブレイクスルーは「気づき」から始まる

2025年大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」である。

「いのち」とは、単に生きているというだけではない。

自分の中にある本当の思いや願いに気づき、それを生きることでこそ、人は本当に「輝く」のである。

多くの人は、日々の忙しさや不安、ルールや常識に縛られて、自分の「いのちの輝き」に気づくことなく生きている。

だからこそ、大切なのは、「気づくこと」である。

たとえば、誰かの優しさに気づいたとき、自分の思い込みに気づいたとき、当たり前だと思っていたことのありがたさに気づいたとき、人の心は変わり始める。

その心の変化こそが、ブレイクスルーの始まりである。

「未来社会のデザイン」とは、技術だけではなく、人の心のあり方を含めた「生き方の再設計」でなければならない。

テクノロジーがいかに進化しても、そこに生きる人間の心が眠ったままでは、本当の意味での「いのちの輝き」は実現しない。

「意識」の目を開き、自分の中に眠っていたものに気づくとき、人は初めて真の意味で自由になる。

そしてその自由こそが、未来を創る力となる。

つまり、ブレイクスルーとは、どこか遠くにあるものではなく、今この瞬間、自分の内側に生まれる小さな「気づき」から始まるのである。

その「気づき」が、いのちを輝かせ、社会を変え、未来へとつながっていくのだ。

もし人類が「意識こそが本体」であると気づけば、そこから世界は大きく変わるはずだ。

- 経済は、モノから心の豊かさへ

- 教育は、知識から気づきと感性へ

- 科学は、物質の探究から意識の研究へ

そうして文明は、外に向かうのではなく、内なる宇宙へと進化していくだろう。

真のブレイクスルーは、「人間=肉体」という思い込みからの脱却にあるのではないか?

科学や技術の進歩では到達できない領域、それが「意識」の進化。

「意識」が「器」を超えて自由になるとき、「移動」や「限界」という言葉すら意味を失う。

時間・空間・肉体を超えた存在の在り方を、我々は、まだ認識できていないだけなのだ。

人類文明のブレイクスルーとは何か

未来社会をつくるには、単なるAIの導入やエネルギー革命では不十分である。

「いのち」の捉え方そのものを問い直すこと、これが真のブレイクスルーである。

たとえば、これまでの社会は、「生産性」や「効率」を中心にデザインされてきた。

しかし、もし「いのちのつながり」や「共鳴」「気づき」を中心に据えるならば、教育、医療、都市、福祉、すべてのデザインが変わる。

教育は、詰め込みではなく、「自分が何者かに気づく旅」となり、医療は、延命ではなく、「生きる意味を取り戻す空間」となるだろう。

文明は、道具や技術の発展によって進化してきた。

しかし、これからの進化は、「意識」そのものの拡張によって起こると、吾輩は思っている。

- 自我を超えて他者と一体となる

- 時間の縛りを超えて「今」を深く味わう

- 距離を超えて「つながる」感覚を得る

これは、宗教、哲学、最新の科学が交わる地点でもある。

2025年の大阪・関西万博が示す未来は、「肉体」に縛られた文明から、「意識」が自由になる文明への入り口かもしれない。

それは、技術の展示会ではなく、人間の可能性に気づくための「問いの場」なのである。

どこまで自由になれるか

2025年大阪・関西万博のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」である。

だが、ここで考えるべきは、「いのち」とは何か、そして「輝く」とは、どういう状態かという根源的な問いである。

「いのち」は、単なる生命活動だけを指すのではない。

心が動き、感情が芽生え、夢を抱き、誰かとつながりたいと願う。

そうした人間の本質的な力の源は、「意識」である。

「意識」とは、考え、感じ、選び、創造し、意味を見出す力である。

そしてこの「意識」こそが、人間を人間たらしめている。

「肉体」は、「意識」の一時的な「器」にすぎない。

生きている間、我々は、この「器」を通じて世界を知覚し、行動する。

だが、この「器」は、時間や空間の制限に縛られており、老いも死も避けられない。

では、もしこの制限を超えることができるとしたら?

「意識」という存在が、「器」の限界を超えて自由になれるとしたら?

その可能性は、すでに始まっている。

夢の中で、「意識」は「肉体」の制約を超えて飛び回る。

芸術の世界では、距離や時間を越えて心が共鳴する。

瞑想や深い没入体験では、「今ここ」にすべてがあるような感覚に包まれる。

さらには、テクノロジーも「意識」の可能性を広げつつある。

メタバース、AIとの対話、バイオフィードバックなどを通じて、我々は、物理的な身体の限界を一時的に忘れ、「意識」の活動に集中することができるようになっている。

これらはすべて、「いのちの輝き」が外側の条件ではなく、内なる自由度の拡張によってもたらされるという証拠である。

したがって、未来社会のデザインとは、単にテクノロジーやインフラの話ではなく、いかに人間の「意識」を自由にするか、いかにその内なる輝きを引き出すかという課題でもある。

「意識の自由」は、人類が目指すべき最終的なフロンティアである。

そこに向かう道のりこそ、「いのち輝く未来社会」そのものなのではないか。

今注目の、空飛ぶクルマが未来を変えるかもしれない。

でも、本当に大事なのは、「どこへ行くか」ではなく、「なぜ行くのか」だ。

「肉体」は「器」にすぎない。

そして人間の本質は、「意識」という自由な存在である。

移動も、通信も、宇宙進出さえも、そのことに気づかないままでは、ただの技術的進歩に過ぎない。

意識の目覚めこそが、真の自由

人類の文明は、「肉体」の限界を超えることを目指して発展してきた。

より速く移動するために、車や飛行機を生み出し、時間に抗うために効率を追い、空間を越えるために通信技術を進化させてきた。

だが、こうしたすべての努力は、あるひとつの前提に基づいている。

「人間とは肉体である」という固定観念である。

この前提こそが、我々の自由を、無意識のうちに制限してきた。

「肉体」を基準にして世界を見れば、「老い」も「病」も「死」も「避けられない運命」として受け入れるしかない。

時間は限りあるものであり、空間は乗り越えるべき壁である。

このようにして、人類は、自らを制限の中に、閉じ込めてきたのである。

しかし、もしこの前提を根底から見直すとしたらどうだろうか?

人間とは意識であり、魂である。

この認識を持つとき、世界の見え方は根本的に変わる。

「肉体」はただの「器」にすぎず、「意識」はそれを超えて存在する。

夢の中で自由に飛び回るように、深い直感で他者と共鳴するように、本来、我々の「意識」には、時間も空間も超える、可能性が秘められている。

これは空想ではない。

すでに科学や精神文化、芸術、そして瞑想の世界ではこの「内なる自由」の片鱗が示されている。

問題は、「自分は肉体である」という思い込みを、どこまで外せるかにある。

この「気づき」こそが、真のブレイクスルーであり、文明の質的転換を導く鍵となる。

この観点から、2025年大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を捉え直すべきである。

「いのちが輝く」とは、「肉体」の健康や延命を意味するだけではない。

本当に輝くのは、内側から目覚めた「意識」そのものである。

外部の条件に左右されず、時間や空間の縛りを越えて、自分の存在とつながり、他者と共鳴する。

そこにこそ、未来社会の核心があるのではないか?

いま我々は、技術や制度の変化を超えて、「人間とは何か」という定義そのものを、再構築する地点に立っている。

この根本的な問いに向き合い、「人間とは意識である」という認識に立てば、未来社会は単なる進歩ではなく、目覚めた文明としてまったく新しい次元に突入する。

「意識の目覚めこそが、真の自由」。

それこそが、いのちが本当に輝くための第一歩であり、大阪・関西万博が示すべき未来のビジョンである。

未来はどこに向かうのか?

今、世界は空を飛ぶ車に夢を託し、火星への移住計画に胸を高鳴らせている。

都市は宙に浮かび、身体は義肢や機械と融合し、科学は「限界」という名の殻を一つずつ破っていく。

だがそれらは、すべて「肉体」という「器」の延長線上にある、物語に過ぎない。

空を飛ぼうと、惑星を移ろうと、「人間とは肉体である」という前提が変わらぬ限り、それは「進歩」という道の上を歩き続けるに過ぎない。

では、「進化」とは何か?

それは、「意識」が自らの「器」を超える瞬間である。

我々の本質は、血肉ではなく光であり、時空を越える存在である。

思考や感情のさらに奥にある「静寂」。

そこに触れたとき、人は「私はどこから来たのか?」「私は何者なのか?」という問いの、本当の意味を思い出し始める。

2025年、大阪・関西の地にて、「いのち輝く未来社会のデザイン」という旗印のもとに、世界中から「未来」が集まる。

そこに並ぶものは、最先端の技術、バイオ科学、AI、そして宇宙事業。

けれど、真に注目すべきは、それらの表層ではなく、その奥に宿る問いである。

「いのちが輝く」とは、何を意味するのか?

それは、血流が活発になることではなく、魂の光が目覚めることではないのか?

「未来」は、より速く、より遠く、より便利に…という線形の延長にはない。

未来とは、回帰であり、統合であり、目覚めである。

それは、忘れられていた古代の叡智が、テクノロジーを通して再び現れ、「人間とは意識であり、愛である」という太古の真理に、文明全体が立ち返るということではないか。

空飛ぶクルマや火星移住は、「意識」の目覚めを支える「舞台」でしかない。

舞台装置がいかに豪華であっても、主役である「意識」が目覚めなければ、物語は始まらない。

だからこそ、我々は今、立ち止まって問わねばならない。

未来とは、どこに向かうのか?

我々は、「どこへ行くか」ではなく、「何者として目覚めるか」に「意識」を向けるべきではないか?

人類の未来が真に「輝く」のは、「意識」がその「器」を超え、愛と叡智に満ちた存在としてこの星に、あるいは宇宙に、光を放ち始めたときなのではないか。

それこそが、「いのち輝く未来社会」の真なる意味。

そのとき、我々は知るだろう。

未来とは、ずっと自分の内側にあった「意識の扉」を開くことだったのだと。

まとめ

2025年大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」を掲げ、人類が新たなステージへと進む、転換点を象徴する祭典である。

空飛ぶクルマ、火星移住、仮想現実といった技術革新は、確かに驚異的であり、我々の生活の在り方を根本から変えようとしている。

しかし、それらの進歩は、あくまで「肉体という器」に重きを置いた世界の延長線上にすぎない。

「肉体」が移動し、「肉体」が仮想を体験し、「肉体」が他の星へと運ばれていく。

それはまだ「物質世界」にとどまる文明であり、真の「進化」とは言えない。

真の進化とは、「意識」が目覚め、「器」の制限を超え、時空や物質を超越する自由を得ることである。

人類はこれまで、「肉体」、時間、空間に縛られてきた。

しかし今、私たちはその前提を見直す時を迎えている。

「人間とは肉体である」という古い定義を脱ぎ捨て、「人間とは意識であり、魂である」という真理へと向かうこと。

それが、新たな文明の扉を開く鍵である。

脳は、夢と現実とを明確に区別していない。

仮想空間の出来事にも、現実と同じように反応する。

この事実が示しているのは、「現実とは物質だけではない」ということであり、「意識が体験するすべて」が我々にとっての、リアリティであるという可能性である。

空飛ぶクルマが我々を空へと解き放つように、「意識」は、我々を「肉体」という重力から解き放つ。

この気づきこそが、人類の進化の原点であり、真の自由のはじまりである。

万博が描く未来社会とは、単なるテクノロジーの未来ではない。

それは、「人間とは何か」という根本の問いへの再定義であり、「いのち」とは何かという霊的真実への回帰でもある。

人類は今、問いの扉の前に立っている。

進歩の先にあるもの、それは進化である。

そして進化とは、「意識」が目覚めることであり、「魂の自由」を生きることである。

あなたは、この万博を、どうとらえますか?