今年の初ガツオの水揚げは、有名な漁港では2月から行われているが、宮城県の気仙沼漁港には、つい先日初水揚げがあったので、「カツオ」について見ていこう。

水揚げ量「No.1漁港」

宮城県気仙沼市の「気仙沼漁港」は、27年連続で、「生鮮カツオの水揚げで日本一」の漁港で、気仙沼漁港に、2024年5月21日の早朝、今季の「初ガツオ」が水揚げされたとのニュースがあった。

今年は、昨年よりも1週間近く遅いそうだが、その水揚げの量は、およそ7.9トンと昨年の5倍を超えたとの事。

ランキングを見ると、「かつおの漁獲量都道府県ランキング」や「生鮮カツオ(一本釣りと巻き網合計)の水揚げ港ランキング」、「生鮮カツオ(1本釣り)の水揚げ港ランキング」「カツオの消費量ランキング」など、農林水産省の調査や民間の調査など、様々なランキングが存在する。

ちなみに、いくつかのランキングを紹介すると、

「かつおの漁獲量(令和3年)都道府県ランキング」(農林水産省調査)

1位:静岡県、2位:宮城県、3位:高知県

「生鮮カツオ(一本釣りと巻き網合計)(令和3年)の水揚げ港ランキング」(農林水産省調査)

1位:宮城県:気仙沼漁港、2位:千葉県:勝浦漁港、3位:鹿児島県:鹿児島漁港

「生鮮カツオ(1本釣り)(令和4年)の水揚げ港ランキング」(漁業情報サービスセンター調査)

1位:鹿児島県:鹿児島漁港、2位:宮城県:気仙沼漁港、3位:千葉県:勝浦漁港

「カツオの都道県別消費量ランキング」(総務省の家計調査:2012年から2016年の平均値)

1位:高知県、2位:福島県、3位:茨城県

カツオ漁法

カツオ漁には、「1本釣り漁」「巻き網漁」「ひき縄漁」の3つがあり、それぞれ特徴があり、値段も異なる。

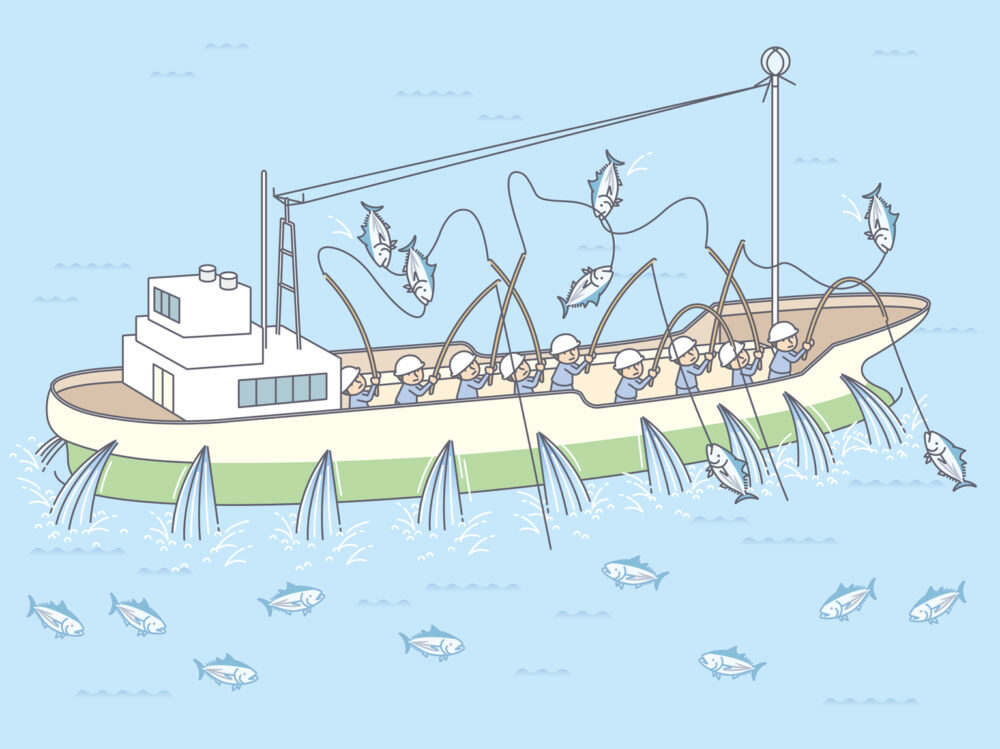

1本釣り漁(いっぽんつりりょう)

「1本釣り漁」は、返しの無いつり針を使ってカツオを引っ掛けて釣り上げ、竿を振り上げるだけで口から外れる様になっていて、すぐ次のカツオを釣り上げられるので、頭の上をバンバン、カツオが飛び交うことになるのだが、釣り上げたカツオが落ちた時に、クッションで身が割れないようにしながら、釣る漁法のこと。

効率よく取れて鮮度もいいので、刺身用が多いとのこと。

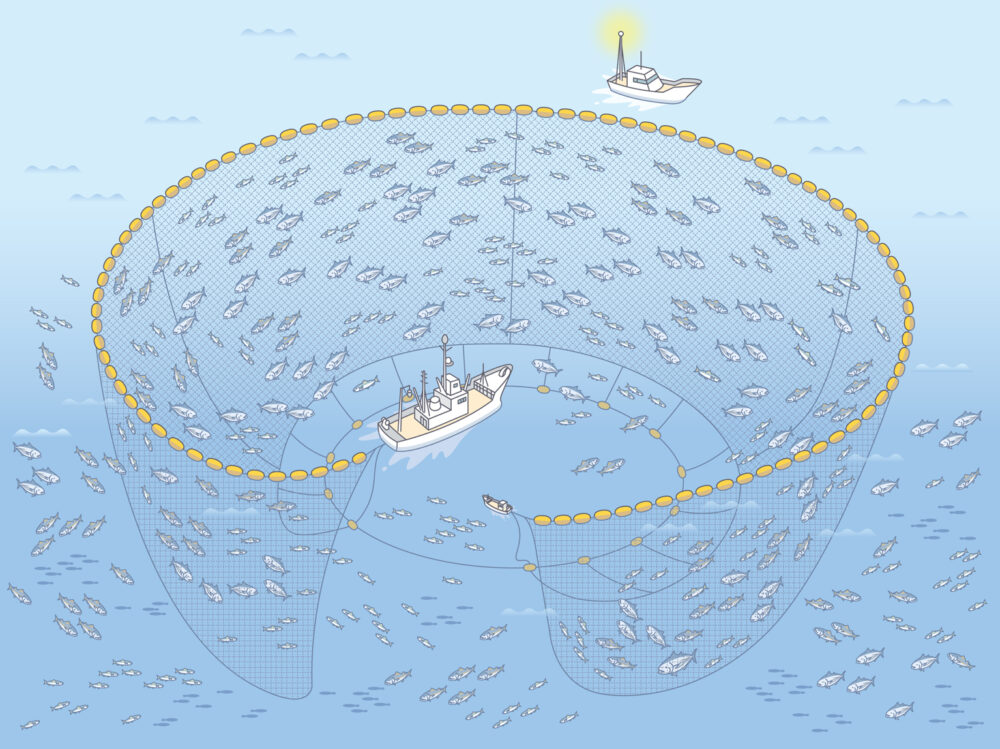

巻き網漁(まきあみりょう)

「巻き網漁」は、魚群探知機やソナーを活用して魚群を探し出し、網を円形に展開することで群れをぐるっと網で囲んで捕まえる漁法で、底の網を徐々に締めていき、完全に包囲して魚の逃げ場をなくしていく。

「巻き網漁」は、船団方式で行われることも多く、様々な役割を持つ漁船が協力することで、手間がかからず効率よく大量の獲物を獲得できる。

反対に、「巻き網漁」では網の中でかつお同士が強く擦れ合うため、傷・内出血・身割れなどが発生する。

また、「身焼け」といって、魚が水揚げされるときに網の中で暴れることで、体内が熱せられ、身焼けを起こし、捌いてみると白っぽく茹でた感じになることがあるとのこと。

一本釣りで直ぐに冷やすのと比べると、暴れているうちに魚の身が熱くなったりして値段は安くなる。

カツオブシやツナ缶用が多いとのこと。

引き縄漁(ひきなわりょう)

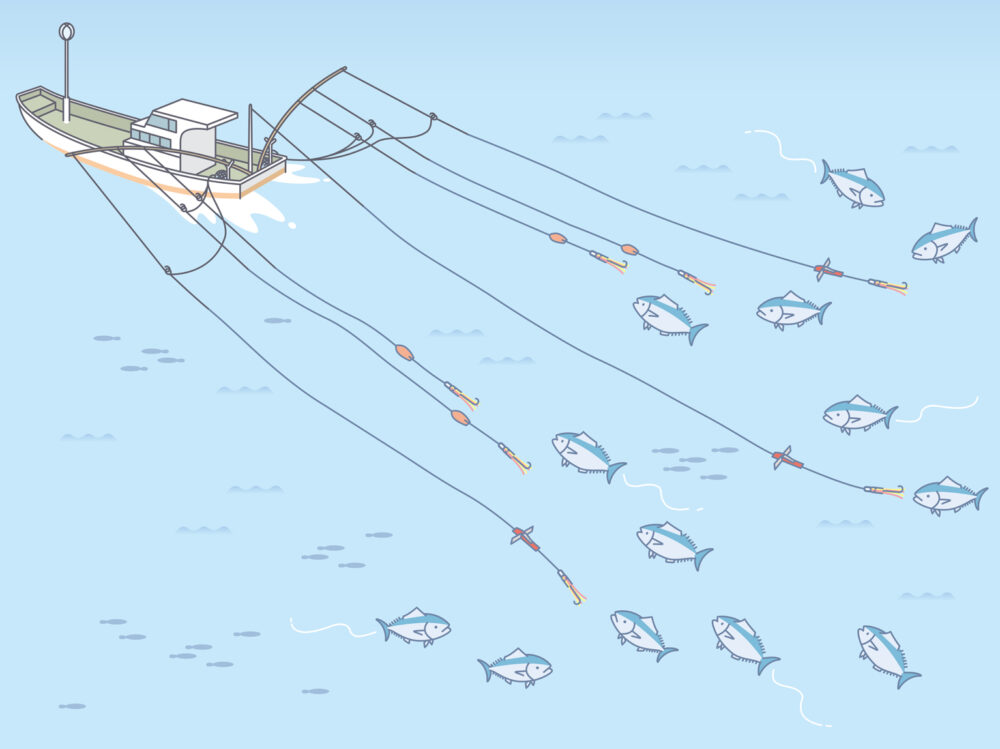

「ひき縄漁」は、餌に見せかけた擬餌針付きの釣り糸を、船を走らせながら複数引いて、掛かるとその糸をたぐり寄せて、かかった魚を一尾ずつ釣って捕る漁法のこと。

手間が一番かかるが、鮮度も身質もいいカツオが獲れるとのこと。

このように「ひき縄漁」では、一尾かかるごとに手でたぐり寄せて針を外し、冷蔵・冷凍スペースに入れるので、一尾ずつ丁寧に取ることで沢山取る事ができないことから、価格も高騰してしまって、食卓まで行き渡らなくなるそう。

朝どれ生カツオ

前にも書いてある通り、かつおには主な漁法には「一本釣り漁」と「巻き網漁」があるが、「巻き網漁」は、網のなかに魚が密集するので、魚にストレスがかかって身質が変わったり、表面に傷がつきやすい特徴がある。

また、「巻き網漁」は、獲れたたくさんの魚を一気に冷やすので、タンクの下のほうは冷えているが、上の方はぬるくなってしまったり、個体によって冷蔵の差が出やすい傾向がある。

反対に「一本釣り漁」は、魚にストレスがかかりにくく、魚が釣れた順にタンクに入れて冷やしていくので、一本一本がしっかりと冷やすことが出来、「一本釣り漁」のほうが鮮度がいいと言われているので、「朝どれ生ガツオ」は「一本釣り漁」のカツオを選びたい。

漁港から近い地域に住んでいる人にとっては、旬の時期には味わうことが出来るだろうが、多くの人にとっては、「朝どれ生カツオ」は加工や輸送の関係で、どこでも味わうことが出来るわけだは無いので、出会えたらラッキーだ。

朝どれ生カツオ取扱店

・ヤオコー(千葉県勝浦漁港)店頭販売

・フレッセイ(千葉県勝浦漁港)店頭販売

・うまい!三陸(宮城県気仙沼漁港)通販限定

カツオの水揚げ地

カツオの水揚げ地は、千葉県の勝浦港と宮城県の気仙沼港が主な港で、太平洋側にはたくさんの大きな漁港が有るのだが、勝浦と気仙沼が多いのは、漁場や餌場に近 いこと、多くの一本釣漁船が集中して水揚げするため少ない港より相場が安定しているためだとの事。

このほか、「静岡県の御前崎港、沼津港」「千葉県の銚子港」「茨城県 の那珂湊」「福島県の小名浜港、中の作港」「宮城県の塩釜港、石巻港」「岩手県の大船渡港」などが水揚げ港となっている。

ガツオの「旬」とは?

「カツオ」は、スズキ目サバ科スマ属に属する回遊魚で、温帯から熱帯海域を回遊しながらイワシなどの小魚を捕食し生息している。

「カツオ」は、日本近海では太平洋側に広く分布し、黒潮の流れに乗って春先に北上、秋に南下していくという季節性の回遊をしている。

3月頃に九州南部から北上を始め、5月頃に本州南部、8月から9月には三陸沖から北海道南部あたりまで北上した後、黒潮と親潮がぶつかり、水温が低下すると向きを変えて、11月頃まで九州南部に向かって南下している。

そのため旬が春と秋の2回あるっていわれていて、1度目は、4月から5月にピークを迎える「初鰹」または「上り鰹」で、2度目は、8月から9月にピークを迎える「戻り鰹」または「下り鰹」だ。

それぞれの「旬」の特徴とは

春の旬「初鰹」

- 初鰹(上り鰹)

エサを求めて北上している成長途中のカツオなので、透明感のある赤身で弾力があり、身が引き締まっていて脂は少なめで、赤身が多くさっぱりとして、ぷりぷりとした食感があり、みずみずしくて爽やかな旨味を感じられる。

初鰹は、脂が少なくサッパリしているのが特徴で、薬味をたっぷり乗せてポン酢で味わう表面をサッと炙った「タタキ」が一番おいしい食べ方だと言われている。

秋の旬「戻り鰹」

- 戻り鰹(下り鰹)

たくさんエサを食べて産卵のために戻ってくるので、まるまると太っていて、初鰹より肥えていて脂がたっぷりで、こってりした味わいがあり、トロの様な濃厚さを感じられる。

「戻り鰹」は、脂が乗っているので「脂かつお」「トロかつお」とも呼ばれ、生の刺身で濃厚な旨味を味わうのがおすすめで、脂がのっていることから火を通してもパサつきにくいため加熱調理もよし。

アニサキスとは?

アニサキスとは、魚介類で見られる白い糸のような形状をした寄生虫で、様々な魚の筋肉や内臓に寄生している場合があります。魚に寄生しているのは体長2~3cmほどの幼虫ですが、成虫では60cmになることも。

アニサキスが潜んでいることが多い魚は、サバ、サケ、サンマ、イカ、イワシ、ホッケ、タラなどですが、かつおにも寄生していることがあります。

人が誤ってアニサキスを食べてしまうと、アニサキスが脱出しようと暴れて胃壁や腸壁にもぐることで、腹痛や吐き気などの症状が現れます。症状が現れた場合は、医療機関などに早めに相談しましょう。

引用元:山本鮮魚店

まとめ

これから旬を向かえる「初ガツオ」。

温暖化の影響かどうかは分からないが、海流の変化で日本近海で獲れるカツオが少なくなることがあるので、「朝どれ生カツオ」が味わうことが難しくなる。

「朝どれ生ガツオ」は「一本釣り漁」のほうが鮮度がいいと言われているので、「一本釣り漁」のカツオを選んで食してほしい。

土用の丑の日が近づくと、どうしても「うなぎ」が食べたくなりますね。

ブランド「うなぎ」などを紹介している記事もあるので、参考にしてくださいね。

また、秋は「サンマ」の季節です。「サンマ」に関する記事もありますので、チェックしてみてください。