ここ数年かと思うが、特に若者が退職するときに、「退職代行サービス」を利用する事が増えて来ているとの報道がされている。

吾輩が新入社員の頃(1986年)には、当然そのようなサービスは存在しなかった。

今では「働き方改革」が進むにつれ、昔の様な「休みが無い」「残業が多い」などの労働環境を改善しようとする動きはあるものの、現在は労働力不足が一因となって、各企業も改革が進んでいないように感じるのは吾輩だけだろうか?

こうした中、各企業は人材を確保するために、自社の魅力をアピールするのだが、現実とは乖離した情報が、新卒者に向けて発信されてはいないだろうかと心配になってしまう。

ここでは、「昔と今の就職状況や退職の仕方について」比較しながら見ていきたいと思う。

退職代行サービスとは?

退職代行とは、「会社が辞めさせてくれない」という悩みを抱える労働者本人に代わり、弁護士や代行業者が会社に退職の意思を伝えるサービスのこと。

「会社に退職の意思を伝えたら、上司や上長からしつこく引き止められたり、後任に引継ぎをしてからでないと辞めさせられないと言われたり、今辞めたら損害賠償を請求するぞ、と脅迫や嫌がらせを受けたりした」と言った話を耳にしたことがあるだろう。

この様な状況のもとでは、「自身の退職意向を会社に言いにくい、または、言い出せない」という人が、意外と多く存在するということで、近年この様な人たちに「退職代行サービス」が利用されている様だ。

退職代行サービスの3つの形態

(1)「弁護士事務所」・・弁護士が代行

「弁護士事務所」は、弁護士資格を有する人が、依頼者の代理人として退職の意思を会社側に伝え、「有給の消化他」「各種条件」について交渉を行う事が出来る。

尚、こうした交渉や調整は、弁護士資格を持つ者にのみ、許されている行為となる。

(2)「退職代行ユニオン」・・退職代行ユニオンが代行

「退職代行ユニオン」は、合同労働組合のひとつで、近年増加傾向にあり、退職相談をした人の代理として、会社側に退職の意志を伝えるサービスである。

退職代行ユニオンは、会社に対する団体交渉権が認められているので、「退職日の調整」「未払い賃金の支払い請求」などの直接交渉が可能である。

しかし、その交渉の過程で決着がつかず、裁判にもつれ込んだ場合には、弁護士のように代理人として動くことはできない。

(3)「その他」・・民間会社が退職代行

「民間会社が退職代行サービスを行なうもの」は、インターネット上で広告が出ているので、これを利用するケースが増えて来ているが、民間の退職代行サービスにできることは、「本人に代わって、会社に退職届を提出する」ことだけである。

弁護士事務所や退職代行ユニオンとは異なり、弁護士資格が無い場合は、依頼者の代弁者として会社との「有給の消化他」「退職時の条件交渉」などはできない。

吾輩が就職した時の【就職状況】

吾輩は、昭和38年(1963年)生まれで、現在60歳。

就職したのは、今から38年前の昭和61年(1986年)4月だ。

当時は景気が悪く就職が困難な時期で、有効求人倍率も「0.68倍」まで低下しており、企業側(求人側)の「買い手市場」という事もあり、新卒採用を手控えていたので、面接の時には「配属先や勤務地はどこでもかまいません」と言った記憶がある。

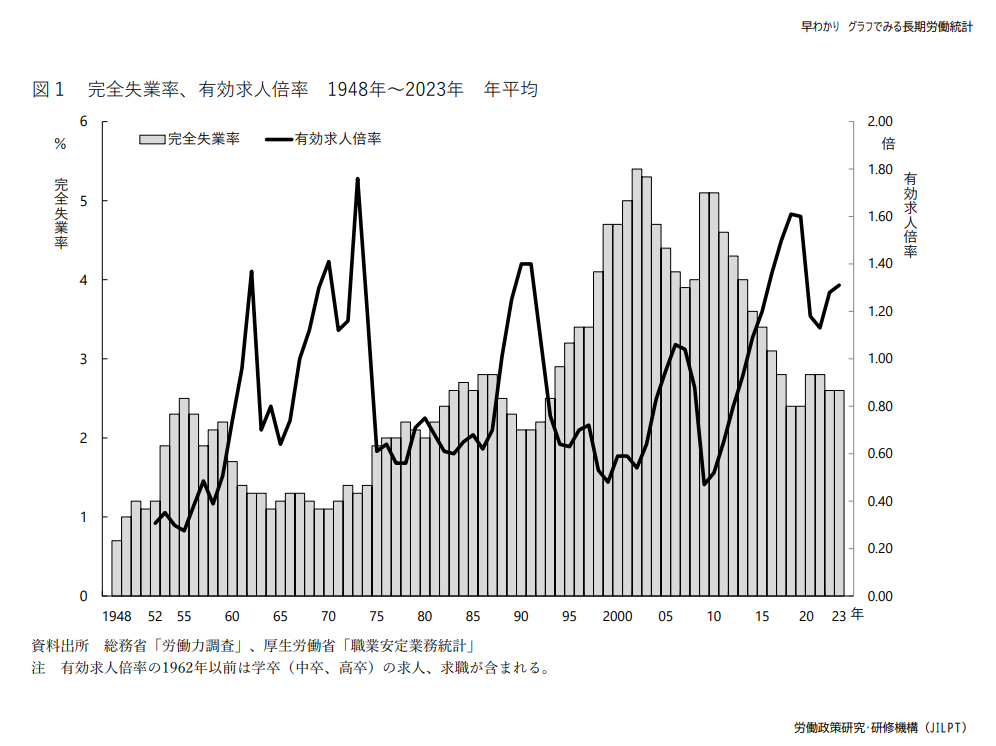

ちなみに、吾輩が就職した頃と2023年迄の「有効求人倍率」について見てみよう。

下記のグラフは「完全失業率と有効求人倍率」の推移を表したもので、参考にしてほしい。

引用元: 独立行政法人労働政策研究・研修機構【完全失業率、有効求人倍率 1948年~2023年 年平均】

- 世に言う「就職氷河期」は、1993年から2005年頃までを指しているが、有効求人倍率は、1993年以降徐々に減少していき、1999年には「0.48倍」まで下がった。

- その後は徐々に上昇し、2006年には「1.06倍」までに回復した。

- その後急激な減少に転じ、2009年には、世界金融危機やリーマンショック等の影響により景気は後退し「0.47倍」となっており、1999年に前回の就職氷河期で最低を記録した0.48倍をさらに下回った。

- 2009年の7月の有効求人倍率は「0.42倍」にまで下がっていたが、東日本大震災の2011年は「0.65倍」であった。

- その後の求人倍率は上昇傾向であったが、2020年に入ると「新型コロナウイルス感染症の流行」により、それまでの売り手市場の「1.6倍程度」から一転し、2021年新卒者の就職環境は、経済や雇用環境の悪化に伴い、「1.2倍程度」迄に急低下した。

- 2023年では、「1.31倍」と回復傾向である。

有効求人倍率とは

有効求人倍率とは、厚生労働省が毎月発表している「求職者1人につき、何件の求人があるか」を表す数値のことで、一般的には下記の様に言われている。

計算方法は、有効求人倍率=有効求人件数÷有効求職者数 で

1倍を上回る ⇒ 【売り手市場】「求人数より求職者が少ない」状況

1倍を下回る ⇒ 【買い手市場】「求人数より求職者の方が多い」状況

新入社員の退職の仕方 【昔と今の違いとは】

新卒者の離職率は、吾輩の感覚では、およそ1割位かなという感覚だったが、データ的にはどの程度なのか確認してみよう。

昔はこうだった。

前述したが、吾輩の就職した時期1980年代(今から40年前)は、就職が困難な時代でもあり、新聞やテレビなどのメディア等の報道でも、やはり新卒で入社して1週間でいなくなる人も1割ほどいたように記憶している。

ここで言う「いなくなる」とは文字通りで、何の連絡も無く、突然荷物も無くなっていて、「失踪状態」と言ってもいいくらいであった。

勿論、辞める人の全てが「失踪」するわけではない。

当時の働き方は、休日は1ヶ月のうち1日か2日が当たり前、残業も当たり前、が「世間の常識」だったし、辛くても会社を辞めることは出来なかった。

またその時代、そもそも就職するという事は、人生の中でも一番大事な事柄であり「終身雇用」が普通であったことから、会社を辞めるという事はまさに、人生の終わりを意味すると言っても過言ではく、転職するという事は、仕事をまともに続けられない人、世間から落伍者のレッテルを貼られるような感覚があった。

このせいかどうかは分からないが、会社を辞める時は、うしろめたさも感じていたのかもしれない。

今はどうだろうか?

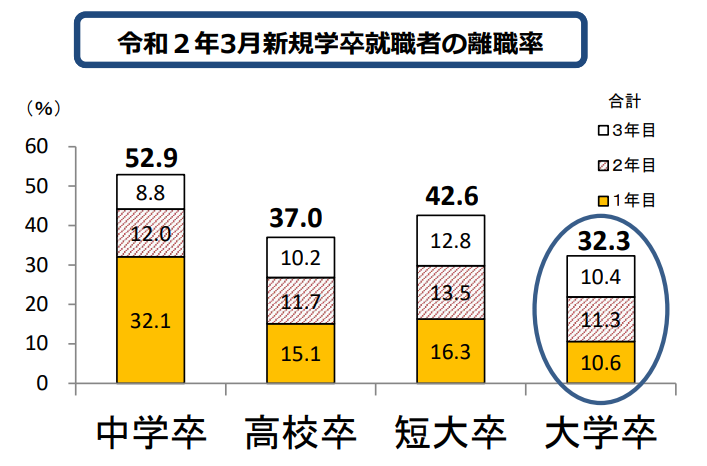

厚生労働省は、2023年(令和5年)10月20日に、2020年(令和2年)3月に卒業した、新規学卒就職者の離職状況を公表した。

以下は、そのグラフとなるので参考にしてほしい。

引用元:厚生労働省【新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します】

ここでは、就職後3年以内の離職率は、「新規高卒就職者が37.0%」(前年度と比較して1.1ポイント上昇)、「新規大学卒就職者が32.3%」(同0.8ポイント上昇)となっている。

新規大学卒就職者の離職率についてグラフを見ていくと、1年目は「10.6%」、2年目は「11.3%」、3年目は「10.4%」となっているのが分かる。

これは、2020年に大学を卒業して新入社員として入った人が、2023年の3月31日までの3年間のうちに離職した割合の事だが、大卒の新入社員については、就職後3年以内の離職率が「例年約3割」といわれていて、下の表にもある様に、今回もそれほど大きく外れておらず、同程度の結果となっているのがわかる。

令和2年度の「32.3%」という値は、経年でいえばどの程度の水準なのか?多いのか?少ないのか?どうなんだ?という事だ。

下のグラフの大卒者を見る限り、これまでの離職率の最高値は、「平成16年度(2004年)の36.6%」であり、過去最低値は「平成4年度(1992年)の23.7%」である。

過去の離職率の経過をみると、平成4年(1992年)のバブル崩壊により一旦減少をみせ、辞める人が減ったが、そこからいわゆる就職氷河期世代の平成12年~平成18年(2000〜2006年)の間には、非常に高い水準まで上昇している。

それから平成20年(2008年)の世界金融危機やリーマンショックあたりでは、辞める人は減ったため離職率は再び下がり、その後もう一度上がり、現在まではほぼ変わらず、横ばいという状況が続いている。

だが、直近の2年間は、コロナ感染症が鎮静化し、経済が回り始めて人手不足が深刻な状態にあることから、離職率が連続して若干の上昇傾向がみられる。

したがって、この経過をみてここで強調したいのは、今も昔も「離職率はほとんど変わっていない」という事実だ。

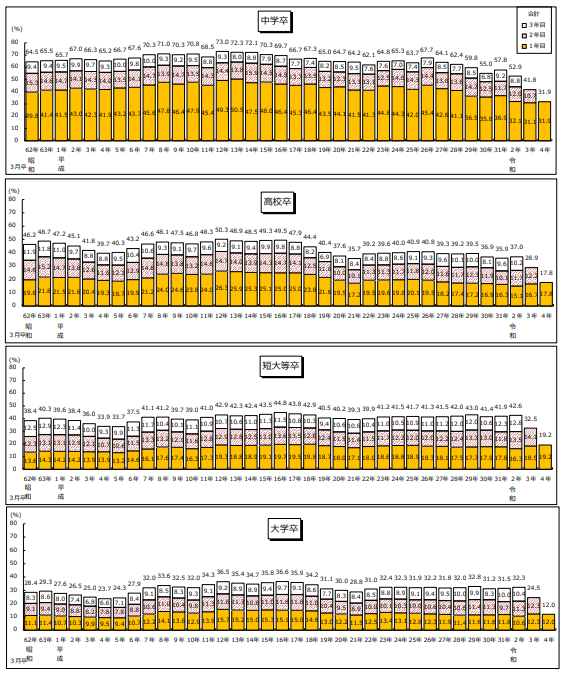

以下のグラフは、学歴別の就職後3年以内離職率の推移である。

学歴別就職後3年以内離職率の推移

引用元:厚生労働省【学歴別就職後3年以内離職率の推移】

しかし、辞める時の「辞め方」には違いがあり、近年では「退職代行サービス」を利用するケースが増えて来ているということだ。

「退職代行サービス」を利用する事についてメディアでは、「最近の若い者は会社を直ぐに辞めるなんて辛抱が足りない」とか「自分で退職の意向を自分の口で言えないなんて情けない、非常識だ」などの否定的な論調が報道されているが、吾輩は決してそうは思っていない。

むしろいい事だと感じている。

なぜなら、若者の離職率は過去のデータを見ても、昔も今も変わっていないし、「黙って夜逃げ」なんてことをしないし、なんなら「お金を掛けて会社に対してお知らせをしている」からだ。

ニュース等で聞いた話ではあるが、昔は、何も言わず夜逃げ状態で失踪するような人もいて、当人は家族とも連絡を取っておらず、何日も行方が分からなくなるケースもあり、一歩間違えば事件になりそうな状況もあったそう。

事実、実際に報道でもあったように、仕事が辛く、辞めることが出来ず、耐えられなくて、事件になったケースは、皆さんの記憶にも残っているはずだ。

このことは決して忘れてはいけない。

まとめ

吾輩は、最近の若者は昔の若者と比べてみると、今の時代このようなサービスが増えたことで選択肢が増え、若者にとって良い環境が整い、良い時代になったと感じている。

なぜならば、少しお金をかければ、会社に退職の意思を使えて辞めることが出来るし、痛ましい事件が無くなるからだ。

皆さんは、どの様にお考えだろうか?