間もなく「桃」の季節がやってくる。

福島県の「桃」は、日本の主要な桃の生産地の一つで、その桃の知名度は非常に高い全国でも有名だ。

「桃」の品種も豊富で、柔らかい桃や硬い桃など人それぞれの好みがあると思う。

ここでは、「桃」の品種の特徴や旬の時期、おすすめの品種などについて見ていこう。

- 桃の産地ランキング

- 福島県の「桃」の品種と特徴

- まとめ

桃の産地ランキング

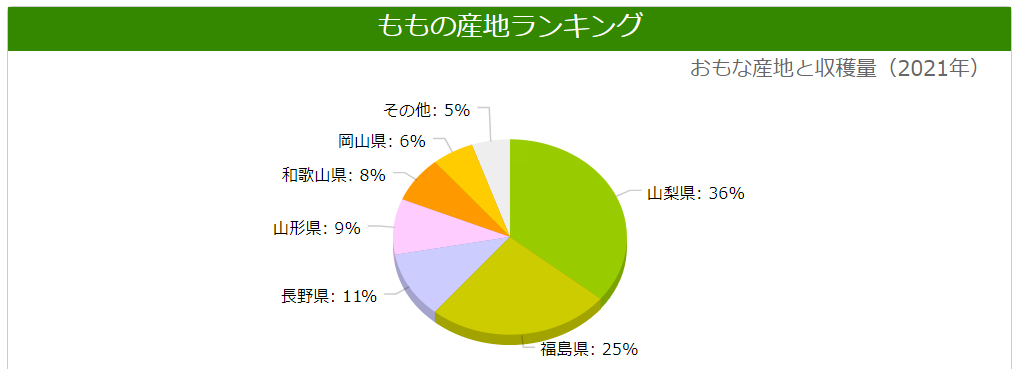

山梨県: 36%福島県: 25%長野県: 11%山形県: 9%和歌山県: 8%岡山県: 6%その他: 5%おもな産地と収穫量(2021年)

円グラフと下表の割合(%)が違うときは?

上の円グラフの割合(%)と下の表の割合(%)の数値が違うことがありますが、その場合は下表のほうが正しい数値です。

下の表は出典である農林水産省のデータに記されている「全国の合計値」から割合を計算したものです。

上の円グラフも農林水産省のデータですが、こちらは全国ではなく主要生産地のみのデータなので、値が公表されていない都道府県は含まれていません。

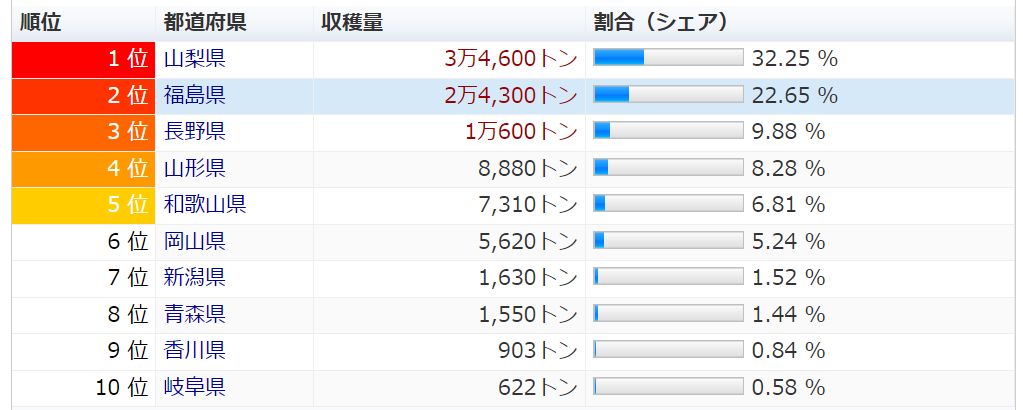

順位 都道府県 収穫量 割合(シェア) 1 位 山梨県 3万4,600トン 32.25 % 2 位 福島県 2万4,300トン 22.65 % 3 位 長野県 1万600トン 9.88 % 4 位 山形県 8,880トン 8.28 % 5 位 和歌山県 7,310トン 6.81 % 6 位 岡山県 5,620トン 5.24 % 7 位 新潟県 1,630トン 1.52 % 8 位 青森県 1,550トン 1.44 % 9 位 香川県 903トン 0.84 % 10 位 岐阜県 622トン 0.58 %

福島県の「桃」の品種と特徴

全国の生産割合のうち20%を占める福島県の桃は旬の時期が長く、6月下旬〜9月下旬まで楽しむことができる。

また、福島県は、桃の消費量が全国でダントツの「1位」の桃好き県としても知られている。

皇室献上桃に選ばれるほど品質の高い「あかつき」をはじめ、福島県オリジナル品種の「はつひめ」「ゆうぞら」など、福島ならではの食感と甘さを堪能できる桃が人気を集めている。

福島県産の「桃」の特徴

甘さと香り

福島県の桃は糖度が高く、香りも豊か。

特に果肉が柔らかくてジューシーなため、一口食べると濃厚な甘さと香りが口いっぱいに広がる。

品種の多様性

福島県では様々な品種の桃が栽培されていて、代表的な品種には、「白桃系」の「あかつき」や「日川白鳳」、「黄桃系」の「川中島白桃」などがあり、食べる楽しみが広がる。

生産地の気候

福島県は昼夜の寒暖差が大きく、果物の甘みを引き出すのに適した気候となっている。

また、肥沃な土壌と清らかな水が、美味しい桃を育てる環境を整えている。

福島県産の「桃」の旬とおすすめの品種

福島県の桃の旬は、一般的に夏の期間となるが、具体的な時期は品種によって異なる。

極早生(ごくわせ):6月下旬~7月上旬

- 例:はつひめ、ふくおとめ

- 極早生品種は、福島県の桃のトップバッターとも呼ばれ、いち早く美味しい桃を楽しみたいという方に親しまれている桃の品種。

早生(わせ):6月下旬〜7月中旬

- 例:日川白鳳(ひかわはくほう)、暁星(ぎょうせい)

- 早生品種は、比較的早く市場に出回り、6月下旬から7月中旬がピーク。

中生(なかて):7月中旬~8月中旬

- 例:ふくあかり、あかつき、まどか、なつっこ

- 中生品種は、最も多く栽培されている時期で、7月中旬から8月上旬にかけてが旬。

晩生(おくて):8月中旬~9月上旬

- 例:川中島白桃(かわなかじまはくとう)、ゆうぞら、黄金桃(おうごんとう)

- 晩生品種は、8月上旬から9月上旬にかけて収穫され、この時期はまだ暑いので、冷やして食べると非常に美味しい。

極晩生(ごくおくて):9月下旬

- 例:さくら白桃

- 極晩生品種は、9月中旬から9月下旬にかけて旬を迎えるので、シーズンの最後の桃として有名。

さらに、柔らかい品種や硬い品種などもあり、それぞれ違った味わいがあるので、自分好みの「桃」を見つけてみてはいかがだろう。

極早生【はつひめ】 果肉:乳白色

果重は230g~280gくらいでやや小ぶりで、形は偏円形、 香り高く果汁が多いのが特徴で、見た目も鮮やかな紅色、さっぱりとした甘みがあり、柔らかくなりやすい桃。

はつひめは「あかつき」×「はつおとめ」を交配育成した品種で、肉質が滑らかで果汁も多く含んでいて、甘味が多く酸味が少ない。

「はつひめ」は、1999年に福島県農業総合センター果樹研究所で「あかつき」と「はつおとめ」を交配し、育成した早生種のオリジナル品種で、2009年に品種登録された。

- 時期:6月末~7月上旬

- 糖度:15度前後

- 固さ:柔らかい

- 大きさ:小さめ(230g~280g程度)

「はつひめ」は、福島県内だけで栽培されていて、2019年のデータでは栽培面積は40.4ヘクタールで、福島県内の桃栽培面積の約2.6%相当。

極早生【ふくおとめ】果肉:黄色

「ふくおとめ」は6月中旬~下旬にかけて成熟し、他の品種より1ヶ月ほど早く市場に出回る極早生種で、果重は150g~180gくらいで他より小さく、果肉は溶質で果汁がたくさん入っていて、酸味が弱く程よい甘味がある。

「倉方早生」と「ちよひめ」の掛け合わせで誕生した品種で、福島県によって2003年(平成15年)に品種登録された。

また、「はつおとめ」も掛け合わせ品種が同じなので「ふくおとめ」と姉妹品種になっている。

- 時期:6月中旬~6月下旬

- 糖度:10~12度前後(甘い部分は16度以上)

- 固さ:柔らかい

- 大きさ:他より小さい(150g~180g程度)

早生【日川白鳳(ひかわはくほう)】 果肉:白色

「白鳳」の枝変わりとして発見された品種で、果重は250g~280gくらいで、形は楕円形、 見た目は濃い紅色で、果肉は繊維が少なく果汁も多く、味は甘みも丁度良く、酸味、渋みが少なく、早生種でも人気がある。

福島県での旬の時期は、6月中旬から始まり7月中旬まで。

見た目が濃い紅色をし見栄えるので贈答品としてもおすすめ。

- 時期:7月上旬~7月中旬

- 糖度:13度前後

- 固さ:柔らかめ

- 大きさ:小さめ(250g~280g程度)

「日川白鳳」の作付面積の1位は山梨県で、作付面積は約341ヘクタール、全体の約50%を占めていて、2位は和歌山県106ヘクタール、3位は福島県53.5ヘクタール、4位は香川県51ヘクタールなど広い地域で栽培が行われており、生産量が多いため主要品種のひとつになっている。

早生【暁星(ぎょうせい)】 果肉:乳白色

果重は240~260gくらいと中玉で、果肉は緻密でかたく果汁が多くなめらかな口当たりで、見た目は濃い鮮やかな紅色、甘みが強く酸味は少なめ。

7月に出荷される早生種の中では、一番糖度が高く甘味が強く、酸味は少ない。

天候に左右されにくく、さらには小玉でも糖度が高く安定している特徴がある。

「暁星(ぎょうせい)」は、「あかつき」の枝変わりとして発見された品種で、福島県伊達郡で育成され、1986年(昭和61年)に品種登録された。

- 時期:7月中旬~7月下旬

- 糖度:13度以上

- 固さ:やや硬い ゴリゴリ感はない(黄金桃<暁星<川中島白桃)

- 大きさ:小さめ(240~260g程度)

「暁星」の作付面積の1位は福島県で、作付面積は約53.9ヘクタール、9割以上が福島県で栽培されていて、2位は約1.7ヘクタールの山梨県、3位は約1.5ヘクタールの静岡県。

中生【ふくあかり】 果肉:乳白色

福島県は、桃の産地として有名だが、8月以降に収穫期を迎える品種が多かったため、出荷時期に偏りがあったため、7月でも収穫可能な大玉品種を目指し、「ふくあかり」が作られたとのこと。

福島県のオリジナル品種で、両親は「川中島白桃」と「モモ福島8号(ゆうぞら×ちよひめ)」で、1999年(平成11年)に交配が行われ、2016年(平成28年)に品種登録された。

「ふくあかり」は、7月下旬から収穫ができる早生種で、サイズは250~300g程度あり、果実自体は大きく綺麗な円形で、この時期の桃としては大きめ、果汁が多く糖度が高く甘味が強い桃で、果肉がややかためなのが特徴。

- 時期:7月下旬~8月上旬

- 糖度:13度前後

- 固さ:少し硬め、程よい硬さ

- 大きさ:小さめ(250~300g程度)

「ふくあかり」の収穫量は約100トンと、福島を代表するあかつきの収穫量約3,000トンに比べるとまだまだ少ないのが現状。

中生【あかつき】果肉:乳白色にほんのりピンク色混じり

福島市のシンボルである信夫三山の伝統的な祭事「あかつき祭り」にちなんで、「あかつき」という名前がつけられたとのこと。

果重は280g~300gくらいと大玉で、果肉は緻密で果汁が多く、見た目も鮮やかな紅色で香りがよく、甘みと酸味のバランスが良く、皇室献上の桃として福島県の桑折町産のあかつきが選ばれた品種。

「あかつき」は、桃の中心を担う品種で、糖度は15度前後と高く、桃の主要品種の中でも最高レベルの糖度があり、ややかための桃で日持ちがよく、「桃の王様」とも呼ばれている。

「あかつき」は「白桃」と「白鳳」を交配して育成され、1952年(昭和27年)から育成が行われ、1979年(昭和54年)に命名登録された。

現在では「白鳳」や「川中島白桃」などと並んで主要品種の1つとなっている。

- 時期:7月下旬~8月上旬

- 糖度:15度前後

- 固さ:やや硬め

- 大きさ:大きめ(280~300g程度)

「あかつき」の作付面積の1位は福島県で、作付面積は約747ヘクタール、全体の半分以上の割合を占め、2位は約217ヘクタールの長野県、3位は約128ヘクタールの山梨県。

中生【まどか】果肉:乳白色に薄っすらピンク色混じり

「まどか」は、果重は300g~350gくらいと大玉で形は扁円形で、果実全体が濃い紅色になり、甘みが強く果汁も多く、果肉は固く歯ごたえを感じられる。

果肉が緻密でしっかりしていて食べ応えがあり、糖度も12度前後と甘味が十分で、甘味だけでなくほのかな酸味もあり、多汁で渋みはない。

「まどか」はあかつきの自然交雑実生から選抜育成された中晩生の桃で、山形県で誕生した新品種で、品種登録はされていないが、「まどか」という名称は、2001年(平成13年)に商標登録された。

- 時期:8月上旬~8月中旬

- 糖度:12度前後

- 固さ:硬い

- 大きさ:大きめ(300~350g程度)

「まどか」の主な産地は東北地方であり、福島県を中心に栽培され、平成24年の栽培面積を見ると、1位は福島県が全国の約77%を占め約111ヘクタール、2位は約27ヘクタール山形県、3位は約4ヘクタール青森県、4位は3ヘクタール秋田県でも生産されている。

中生【なつっこ】果肉:乳白色

「なつっこ」は、果実は300~350gほどと大きく、酸味が少なくて甘味は強め、果肉は緻密で締まりがあり、なめらかな口当たり、また着色が良好で、比較的日持ちがよいのも特徴。

市場に出回るのは8月上旬から下旬頃で、おもに山梨県や長野県などで栽培されている。

「なつっこ」は長野県の果樹試験場で「川中島白桃」と「あかつき」を掛け合わせて育成された桃で、2000年(平成12年)に品種登録された。

- 時期:8月上旬~8月下旬

- 糖度:13~15度前後

- 固さ:硬い

- 大きさ:大きめ(300~350g程度)

「なつっこ」の作付面積の1位は山梨県で、作付面積は約314ヘクタール、60%以上の割合を占めていて、2位は約106ヘクタールの長野県、全体の約22%で、3位は約25.6ヘクタールの和歌山県。

晩生【川中島白桃(かわなかじまはくとう)】果肉:淡いピンク色

果皮は濃紅色でうぶ毛が多く、果重は250~350gほどと大玉で、果肉は果肉は少し黄色がかっていてややかためで締まっていて、果汁が多く糖度も18度前後と高く、やさしい酸味とかすかな渋みが調和していて日持ちも良好。

晩生種なので収穫時期が8月から9月上旬とやや遅く、おもに長野県や山梨県、山形県、福島県などで栽培されている。

「川中島白桃」は、長野市川中島町の池田正元氏の農園で偶発実生として発見された桃で、当初は「池田1号」という名前であったが、1977年(昭和52年)に川中島白桃と命名された。

- 時期:8月中旬~9月上旬

- 糖度:18度前後

- 固さ:やや硬い

- 大きさ:大きめ(250~350g程度)

「川中島白桃」の作付面積の1位は山梨県で、作付面積は約281ヘクタール、全体の約24%を占めていて、2位は約214ヘクタールの山形県で、全体の約18%、3位は約207ヘクタールの長野県、4位は約190ヘクタールの福島県。

晩生【ゆうぞら】果肉:乳白色

果重は260g~300gくらいで、果肉は緻密で糖度が高く、果実は乳白色、 形もよく美しく、食味も果汁が多く、甘みの中にほのかな酸味を感じられ、香りがよく、日持ちにも優れている。

「ゆうぞら」は8月中旬から9月上旬に収穫される晩生種で、桃のシーズンが終わる頃に店頭に並びぶ。

「白桃」と「あかつき」を交配した品種で、1983年(昭和58年)に品種登録された。

- 時期:8月中旬~9月上旬

- 糖度:14度前後

- 固さ:硬め

- 大きさ:大きめ(260~300g程度)

「ゆうぞら」の作付面積の1位は福島県で、作付面積は約34.6ヘクタール、全体の半分以上の割合を占め、2位は約16.8ヘクタールの山形県で全体の約25%、3位は約9.9ヘクタールの山梨県。

晩生【黄金桃(おうごんとう)】果肉:濃い黄色

果実のサイズは250~300gくらいと大きめで、香りがよく、甘味が強くてほどよい酸味もあり、濃厚な味わいがあり、熟したものは甘く、かすかなマンゴーの香りを感じられる。

果肉は緻密で果汁が多く、果皮が鮮やかな黄色で、果肉も濃い黄色をしているのが特徴。

晩生種で、桃のシーズンが終盤に差し掛かった8月下旬頃から9月中旬頃に多く出回る。

「黄金桃(おうごんとう)」は、「川中島白桃」の偶発実生として誕生し、長野県の池田氏が育成した。

- 時期:8月下旬~9月中旬

- 糖度:14~16度前後

- 固さ:やや硬め

- 大きさ:大きめ(250~300g程度)

「黄金桃」の作付面積の1位は長野県で、作付面積は約35ヘクタール全体の約27%を占め、2位は約31.1ヘクタールの山梨県、全体の約24%で、3位は約28.4ヘクタールの山形県、4位は約20.2ヘクタールの福島県。

晩生【黄貴妃(おうきひ)】果肉:黄色

果重は300g~350gくらいで、果実へ袋をかけ、黄色系桃を栽培しており、 果肉が黄色で独特の香りがあり、 甘みが多く、酸味が少ない。

「黄貴妃」は、晩生品種の黄桃種で、収穫直後はさっぱりとした甘さでパリパリとした食感だが、追熟させるとマンゴーのように甘みが強く、しっとりジューシーに変化するとのこと。

福島市の「黄貴妃」の旬の時期は、9月上旬〜9月中旬ごろで、お尻の部分が黄色く濃くなり、甘い香りがしてきたら食べごろ。

「黄貴妃」は、福島市の畠直七氏が「ゆうぞら」の自然交雑実生から育成し、1997年(平成9年)に種苗法品種登録された黄肉種で、楊貴妃が桃を好んだことにちなみ、「黄貴妃」と名付けられた。

- 時期:9月上旬~9月中旬

- 糖度:12度前後

- 固さ:やや硬め

- 大きさ:大きい(300~350g程度)

最晩生の「黄貴妃」は、栽培管理において遮光性のある袋を掛け、日光を遮ることで鮮やかな色を出すことが出来るが、栽培が難しく、生産量が少ないため非常に希少な品種となっている。

「黄貴妃」の栽培面積の詳細な情報は明らかにされておらず、産地については、誕生地である福島県をはじめとして、主に山形県などで栽培されているとのこと。

極晩生【さくら白桃(さくらはくとう)】果肉:乳白色

果形は扁形や円形をしており、果重は350g~400gくらいの大玉で、表面は濃い紅色に色付き果肉は固く、噛むほどに果汁を感じられ、甘みが多く酸味が少ないのが特徴。

果肉はしっかりとしており、カリッとした硬めの歯ごたえがあり、固めの桃なので日持ちもが良い。

「さくら白桃」の旬は、9月中旬〜9月下旬で、福島県では、9月中旬が最も美味しい時期で、シーズンの最後の桃として有名。

「さくら白桃」は、山梨県の桜井昭八氏が「川中島白桃」と「千曲」を交配させて選抜育成された品種で、現在、福島県でも盛んに栽培され、人気の高い品種となっているが、農林水産省の品種登録はされておらず、知名度はまだまだ低いとのこと。

- 時期:9月中旬~9月下旬

- 糖度:13度前後

- 固さ:硬い

- 大きさ:大きい(350~400g程度)

「さくら白桃」は、山形県での生産が最も多く、次いで秋田県や福島県が栽培していて、山梨県でも出荷が始まり、他の地域でも栽培が増えているが、季節の終盤に出回るため知名度は低く、生産量もまだ少なく限られているため、希少な桃として扱われているとのこと。

まとめ

この様に、福島県は「桃」の生産量は、全国「2位」の2万3,400トンを誇るとともに、福島県は、桃の消費量が全国でダントツの「1位」の桃好き県だ。

ちなみに、総務省の家計調査から、都道府県別「桃」消費量ランキングでは、「桃」の消費量が最も多いのは福島県で、一世帯あたり年間15,716gで、これは全国平均の7.8倍と非常に消費量が多く、2位は岡山県9,303g、3位は山梨県5,319g、と桃生産地が続く。

吾輩も「桃」は大好物で、中でも、果汁が多く、甘くて柔らかい品種の「あかつき」がおすすめだ。

福島県の「桃」の主な産地は、福島市・伊達市・桑折町・国見町・須賀川市・会津美里町で、6月下旬(極早生)から9月下旬(極晩生)頃まで、およそ4か月間の長い期間、様々な品種の桃が楽しむことができるので、皆さんも、お気に入りの品種を探してみてはいかがだろうか。