いよいよ「大阪・関西万博2025」まであと1年となった。

開催期間は、2025年4月13日(日曜日)から2025年10月13日(月曜日)までの184日間で、日本で初めて1970年に開催された万博である「日本万国博覧会」から、半世紀以上(55年)が経過している。

吾輩は1963年生まれで、1970年の大阪万博の時吾輩は7歳だったが、当時は万博は大変人気があったようで、子供だった吾輩は連れていっともらえず、行きたくてぐずったような記憶がある。

正式名称は「日本万国博覧会」というが、「大阪万博」は略称で、大阪府吹田市の千里丘陵で開催されたことからそう呼ばれてる。

大阪万博は、およそ5年の年月をかけ、当時の最新の技術を使って準備を行い、国をあげてのプロジェクトだったようだ。

入場者数(延べ人数)は、国内外合わせて6400万人を超え、その内訳は、日本人観客約6,251万人(97.4%)、外国人観客約170万人(2.6%)であり、大部分が日本人であったとの事。

1970年当時の日本の人口は、約1億34万人なので、日本人の2人に1人が訪れたことになる。

また、観光客は、1950年代後半には年間10万人、1970年代後半に年間100万人だったことから、当時外国人はまだ大変珍しかったようで、特に当時の子供たちは、各国から訪れた外国人や「パビリオン」にいるそれぞれの国の人達と一緒に写真を撮ったり、外国人のサインをもらっていたそうで、動いている外国人を見るのも初めてだったそうだ。

50年以上前の事と現在とでは、だいぶ様子が違うようだ。

そんな、1970年の大盛況に終わった「大阪万博」と、来年開催される、2025年の万博(2025年日本国際博覧会(略称「大阪・関西万博」)との違いについて見てみたい。

大阪・関西万博の概要について

会期

2025年4月13日(日曜日)から2025年10月13日(月曜日)

場所

大阪府大阪市夢洲地区

テーマ

いのち輝く未来社会のデザイン(Designing Future Society for Our Lives)

「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマは、人間一人一人が、自らの望む生き方を考え、それぞれの可能性を最大限に発揮できるようにするとともに、こうした生き方を支える持続可能な社会を、国際社会が共創していくことを推し進めるものです。

言い換えれば、大阪・関西万博は、格差や対立の拡大といった新たな社会課題や、AIやバイオテクノロジー等の科学技術の発展、その結果としての長寿命化といった変化に直面する中で、参加者一人一人に対し、自らにとって「幸福な生き方とは何か」を正面から問う、初めての万博です。

近年、人々の価値観や生き方がますます多様化するとともに、技術革新によって誰もがこれまで想像しえなかった量の情報にアクセスし、やりとりを行うことが可能となっています。このような進展を踏まえ、大阪・関西万博では、健康・医療をはじめ、カーボンニュートラルやデジタル化といった取組を体現していくとともに、世界の叡智とベストプラクティスを大阪・関西地域に集約し、多様な価値観を踏まえた上での諸課題の解決策を提示していきます。サブテーマ

・Saving Lives(いのちを救う)

一人一人の「いのち」を守る、救うことに焦点を当てるものである。

・Empowering Lives(いのちに力を与える)

一人一人の「生活」を豊かにする、可能性を広げることに焦点を当てるものである。

・Connecting Lives(いのちをつなぐ)

一人一人がつながり、コミュニティを形成する、社会を豊かにすることに焦点を当てるものである。

コンセプト

People’s Living Lab(未来社会の実験場)

大阪・関西万博では、会場を新たな技術やシステムを実証する、「未来社会の実験場」と位置づけ、多様なプレーヤーによるイノベーションを誘発し、それらを社会実装していくための、Society5 .0 実現型会場を目指す。例えば、人の流れをAI 等の技術でコントロールすることによる、会場内での快適な過ごし方の実現や、キャッシュレス、生体認証システム、世界中の人と会話できる多言語システムの実装等が想定される。

開催の意義

・いのち輝く未来社会へ

・SDGs達成・SDGs+beyondへの飛躍の機会

・Society5.0に向けた実証の機会

・日本の飛躍の契機に開催目的

「万博」には、人・モノを呼び寄せる求心力と発信力があります。

この力を2020年東京オリンピック・パラリンピック後の大阪・関西、そして日本の成長を持続させる起爆剤にします。

想定入場者数

約2,820万人(提供:2025年日本国際博覧会協会)

引用元:2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博) – 大阪府

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催目的

2025年に「日本国際博覧会(大阪・関西万博)」が開催が予定され、今回の万博のメインテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」だ。

そして、以下の3つのサブテーマも設定していている。

- Saving Lives(いのちを救う)

- いのちに力を与える

- いのちをつなぐ

「大阪・関西万博2025」の開催目的

持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献

国連が掲げる「SDGs(持続可能な開発目標)」達成の目標年である2030年まで残り5年となる2025年は、実現に向けた取り組みを加速するのに極めて重要な年です。

2025年に開催される大阪・関西万博は、SDGsを2030年までに達成するためのプラットフォームになります。日本の国家戦略Society5.0の実現

日本の国家戦略「Society 5.0」 とは、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会です。狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、新たな社会を指します。

IoT(物のインターネット)、AI(人工知能)、ロボティクス、ビッグデータ、バイオテクノロジーといった技術により様々な地球規模の課題が解決される社会は、SDGsが達成された社会でもあります。

引用元:開催目的 | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト

「SDGs」とは

持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)とは,2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として,2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された,2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず,先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり,日本としても積極的に取り組んでいます。

引用元:SDGsとは? | JAPAN SDGs Action Platform | 外務省

「Society 5.0」 とは

我が国が目指すべき未来社会の姿であり、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く新たな社会です。第5期科学技術基本計画(平成28年1月22日閣議決定)において、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」としてSociety 5.0が初めて提唱されました。第5期科学技術基本計画で提示した Society 5.0の概念を具体化し、現実のものとするために、令和3年3月26日に閣議決定された第6期科学技術・イノベーション基本計画では、我が国が目指すべきSociety 5.0の未来社会像を「持続可能性と強靭性を備え、国民の安全と安心を確保するとともに、一人ひとりが多様な幸せ(well-being)を実現できる社会」と表現しています。

引用元:内閣府 Society 5.0 – 科学技術政策

この様に「Society 5.0」 とは、「サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会」としており、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、新たな社会を目指すという事。

これまでの情報社会(Society 4.0)は、「ネットワーク管理」「システムエンジニア」「プログラム開発」「データベース管理」「電子出版」「コンピュータ・グラフィックス制作」「インターネット関連」などコンピューターや通信技術が大きく発達し、大量の情報が蓄積されると共に瞬時に伝達することも出来る様になった。

しかし、依然として人間の能力(人的リソース)が必須な社会であり、近年は特に人手不足により、さまざまな社会問題が発生してきている。

「Society5.0」が目指すもの

「IoT」「AI」「ロボティクス」「ビッグデータ」「バイオテクノロジー」などの技術を用い、「自動運転」「介護ロボット」「AIによる情報処理」といった人間の能力が不要となる社会活動を目指すもので、人々のより良い快適な生活を実現する事。

IoT(Internet of Things)

IoT(「IoT(Internet of Things)」とは「モノのインターネット」を意味し、家電製品・車・建物など、さまざまな「モノ」をインターネットと繋ぐ技術)

AI(Artificial Intelligence)

AI(「AI(Artificial Intelligence)」とは人工知能の略称で、コンピューターの性能が大きく向上したことにより、機械であるコンピューターが「学ぶ」ことができる、「機械学習」と言われるもの。

機械学習をはじめとしたAI技術により、翻訳や自動運転、医療画像診断や囲碁といった人間の知的活動に、AIが大きな役割を果たしつつある。

情報集積(ビッグデータ)

「ビッグデータ(Big Data)」とは、人間では全体を把握することが困難な巨大なデータ群のことで、現在明確な定義はなく、一般的には「Volume(量)」「Variety(多様性)」「Velocity(速度あるいは頻度)」の「3つのV」を高いレベルで備えていることが特徴であり、近年では、これに「Veracity(正確性)」と「Value(価値)」を加えた「5つのV」をビッグデータの特徴とするとも言われている。

「ビックデーター」が注目された要因としては、急速に普及したインターネットによるデータ量の増大であり、そして、その情報を取り扱うコンピューター性能の向上によって、「ビッグデーター」の活用が可能になったのだ。

さらに今では、コンピューターの性能の向上と、その普及により誰でも手に入れることが出来使える様になったことで、以前なら不可能と思われていた膨大なデータも、現実的に活用できるようになった。

バイオテクノロジー

「バイオテクノロジー」とは、「Biology(生物学)」と「Technology(技術)」を合わせた言葉で、動植物の持つ様々な機能を、人類の生活に有効な形で「健康・医療」「食料・農林水産」「環境・エネルギー」といった人間の生活や、環境保全に役立せる様々な技術のこと。

医療・医薬品・品種改良・細胞培養・醸造発酵・食品・化粧品・環境など、様々な分野で活用されている。

2025年大阪・関西万博の見どころ

Society5.0に向けた最新技術

「Society5.0」を実現するための最新技術である、IoTやAI、ロボティクスなどの技術を使って、「自動運転」「介護ロボット」「AIによる情報処理」といった人間の能力が不要となる社会活動を目指すものである。

Soceity5.0の実現により、人々の生活はより快適になるのだろう。

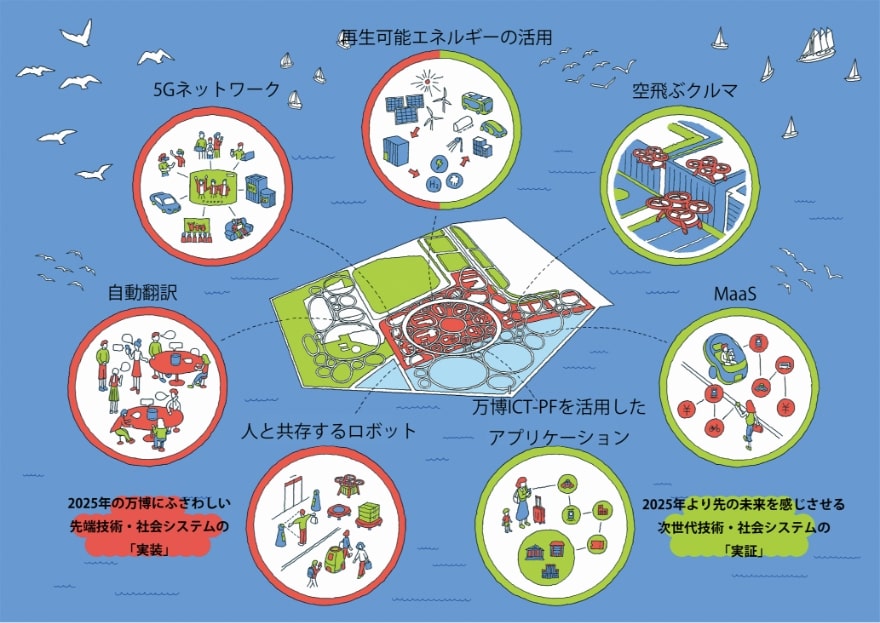

EXPO2025の基本計画によれば、下図のような「空飛ぶクルマ」や「MaaS」、「5Gネットワーク」、「自動翻訳」などの技術を体験することができるようだ。

引用元:基本計画 | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト

「空飛ぶクルマ」

「空飛ぶクルマ」の運行事業者は、ANA及びJoby Aviation、JAL、丸紅、SkyDriveの5社があり、注目を集めることが予想される。

| 運航事業者 | 機 種 | 特長及び特記事項 |

|---|---|---|

| ANA | 米製Joby:eVTOL Joby S-4 | 電動エアモビリティで静粛性に優れた5席仕様の機体 |

| Joby Aviation | 同上 | 同上 |

| JAL | 独製Volocopter:VoloCity | 2人乗りマルチコプター型の電動垂直離着陸機 |

| 丸紅 | 英製Vertical Aerospace:VX4 | 5人乗り(パイロット1名と乗客4名)で、騒音はヘリコプターの100倍静か |

| SkyDrive | 国産SkyDrive:SD-05 | 2人乗り(乗客1名とパイロット1名)で、パイロットが操縦するが、コンピュータ制御により飛行を安定させる |

MaaS(マース:Mobility as a Service)

「MaaS(Mobility as a Service)」とは、地域住民や旅行者の移動ニーズに対応し、さまざまな公共交通や移動サービスを組み合わせ、検索・予約・決済をまとめて行うサービスのこと。

鉄道やバス、旅客機だけでなく、カーシェアや自動運転、超小型モビリティ、空飛ぶクルマなど様々な移動手段との連携による移動の利便性向上、地域の課題解決にも役立つ重要な手段となる。

5Gネットワーク

「5Gネットワーク」は、2020年から全国に普及しており、万博の会場においても、高速・大容量・低遅延・多数自動接続を提供する重要インフラとして、位置づけられている。

具体的には、身につける「ウエアラブル端末」を使って音や映像、触感、匂いなどの感覚が得られる「多感通信」や、相手の表情の変化を読み取り、きめ細かなサービスを提供できるロボット、多数の「空飛ぶ車」を自在にコントロールするサービスが可能になる。

企業・団体によるパビリオン

民間企業や団体によるパビリオン(展示館)が設けられ、各分野・技術を用いて未来社会が提示される予定で、民間企業では、バンダイナムコや日本ガス、吉本興業、NTTなどさまざまな業界から出展が決定している。

| 企業団体名 | パビリオン名およびキーワード | 特記事項 |

|---|---|---|

| 日本電信電話株式会社(NTT) | NTT Pavilion 「Natural(仮称)」 | NTTグループのもつ最先端のR&D技術をフル活用し、物理的な距離や心理的なカベを超えて、遠くの人やものと空間や感覚を共有できる、新しい体験価値を提供します。 |

| 電気事業連合会 | 電力館 「可能性のタマゴたち」 | エネルギーに関する“可能性のタマゴ”を数多く体験することで「エネルギーの可能性で未来を切り開く」ことを感じていただけます。 |

| 住友 EXPO2025 推進委員会 | 住友館 「さあ、森からはじまる未来へ。」 | 森の中で様々な “いのちの物語”に出会うインタラクティブな体験や、来場者の皆さまが参加できる「植林体験」を実施します。 |

| パナソニック ホールディングス株式会社 | パナソニックグループパビリオン 「ノモの国」 | 「ノモの国」では、子供たち一人ひとりが、こころの持ちようが変わるような体験を通じて「自分を信じるチカラと一歩を踏み出す勇気」が持てるきっかけを提供していきたい。 |

| 三菱大阪・関西万博総合委員会 | 三菱未来館 「いのち輝く地球を未来に繋ぐ」 | 地下空間からパビリオンを巡り、未知なる深海から遥かなる宇宙へ、いのちを巡る壮大な旅へとご案内いたします。 |

| 吉本興業ホールディングス株式会社 | よしもと waraii myraii館 「いのち輝く未来」 | 言葉や文化を超えて、世界の子どもたちが笑顔でつながることができる、楽しい展示やコンテンツを展開 |

| 株式会社パソナグループ | PASONA NATUREVERSE 「からだ・こころ・きずな」 | 鉄腕アトムがパビリオンのナビゲーターを務めるほか、ブラック・ジャックが未来の医療のあり方や、人にも環境にもやさしい食べ物等を紹介。 |

| 特定非営利活動法人ゼリ・ジャパン | BLUE OCEAN DOME (ブルーオーシャン・ドーム) 「海の持続的活用」 | 海洋プラスチックごみによる追加的な汚染を「2050 年までにゼロ」の実現に向けて、海洋資源の持続的活用と海洋生態系の保護をテーマとした、来館者が楽しみながら環境保護の考え方を学べる。 |

| 株式会社バンダイナムコホールディングス | GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION 「もうひとつの宇宙世紀」 | 未来社会の課題解決に向けて、ガンダムと人類が共存する次なる未来を見据え、2024年に生誕45周年を迎える今後のガンダムの可能性を発表します。 |

| 玉山デジタルテック株式会社 | TECH WORLD | 「都市×地方」「大自然」「暮らし」のエッセンスとデジタル技術や立体映像技術を融合させた展示を通じて、デジタル技術を用いて、先端技術が我々の生活にもたらす変化を紹介。 |

| 一般社団法人日本ガス協会 | ガスパビリオン おばけワンダーランド 「化けろ、未来!」 | 「化けろ、未来!」をコンセプトとし、「おばけ」たちと一緒に、未来に「化ける」ドキドキ・ワクワクな体験のできる来場者参加型のエンターテインメントパビリオンです。 |

| 飯田グループホールディングス株式会社 | 飯田グループ×大阪公立大学共同出展館 「未来と伝統の融合」 | 新技術や脱炭素社会に向けた新エネルギーによる健康的で快適に暮らせる「未来型住宅」や「まちづくり」を紹介 |

| 一般社団法人大阪外食産業協会 | ORA外食パビリオン 『宴~UTAGE~』 | あたらしい外食のあり方を、世界に定着させていくとともに、5つのアクションである、おもてなし、食体験、新境地、賑わい、外食産業の発展を目指します。 |

※参考サイト:民間パビリオン|EXPO2025

EXPO COMMONS(旧サイバー万博)

「EXPO COMMONS」とは、直接会場に行けなくとも万博を楽しめるプログラムで、リアル会場のプログラムとは異なるプログラムを、オンライン空間上で展開するもの。

※以前から予定していた「サイバー万博」から名称変更。

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、「未来社会の実験場」=「Society5.0の実験場」として位置づけられており、オンライン上で産官学民のあらゆる関係者が、自身のSDGs達成に資する取組みを自由に「発信」し、他団体の取組みを「検索」し、関係者同士で「交流」することができるプラットフォーム(情報を提供する場(土台))にしていくとの事。

1970年の大阪万博はどうだった

「日本万国博覧会(略称「大阪万博」)」は、1970年に日本で初めて開かれた万博で、77カ国の参加のもと6400万人を超える入場者により、大好評のうちに閉幕した。

「大阪万博」は現在の大阪府吹田市「万博記念公園」がある場所で開かれ、現在公園のシンボルとして残っている「太陽の塔」は、芸術家の岡本太郎がデザインしたもので、大阪万博のシンボルとして作られた。

「大阪万博」は、1970年(昭和45年)3月15日~9月13日までの183日間開かれ、77の国と4つの国際機関が参加する万博で、会場内には、116の展示館が建設され、国や団体ごとに工夫を凝らした展示が行われた。

入場者数は、6421万8770人、1日の最高入場者、83万6千人 ※9月5日(土)に記録した。

日本万国博覧会(大阪万博)の概要は、以下の通りなので、参考にしてほしい。

引用元:大阪府日本万国博覧会記念公園事務所 太陽の塔オフィシャルサイト【大阪万博について】

会期 1970年3月15日(日曜日)から9月13日(日曜日)までの開催

183日間テーマ 「人類の進歩と調和」

(Progress and Harmony for Mankind)海外参加 76カ国、4国際機関、1政庁(香港)、アメリカ3州、カナダ3州、アメリカ2都市・2企業、ドイツ1都市 国内参加 32団体、展示施設32施設

(日本政府、日本万国博覧会地方公共団体出展準備委員会、2公共企業体、28民間企業等)入場者数 6421万8770人

1日の最高入場者:83万6千人 ※9月5日(土)に記録

平均入場者数:35万人会場面積 330ha(甲子園球場約83個分) 入場料 大人(23歳以上):800円

青年(15~22歳):600円

小人(4~14歳):400円

※当時の平均月収は5万円万博のシンボルマークの

デザイン大高 猛氏

大阪万博の目玉

月の石

多くの展示館やイベントの中で、特に注目を集めていたのが、アメリカ館の「宇宙開発展」という展示で、そこにはアメリカの「アポロ12号」(1969年11月19日着陸)に搭乗した宇宙飛行士が持ち帰った、「月の石」(重さ約900グラム)などが展示され、連日長い行列を作っており、最大4時間待ちということもあったとの事。

ちなみに、米航空宇宙局(NASA)によれば、「月の石」は1日平均8万人、延べ約1400万人が見学したという。

アポロ11号が月面着陸を成功させたのは、「大阪万博」開催の前年の1969年7月20日のことで、吾輩が6歳の時だが、着陸した週間は深夜にもかかわらず、当時テレビで見た記憶がある。

それだけアポロ11号の月面着陸は、人類が初めて地球以外の天体に降り立つというもので、世界の歴史上でも非常に大きな出来事であり、人が宇宙や月に行くということは、当時はまさに「夢のようなこと」だったから、大きな注目を集め、世界中の人が関心を持っていたことだったのだ。

太陽の塔

「大阪万博」は、テーマである「人類の進歩と調和」を実現するための原点であり、この進歩と調和という共存の困難な主題に対し、人類の高い理想を追求するものであった。

高さ71メートルの「太陽の塔」は、過去・現在・未来を貫いて生成する万物のエネルギーを象徴するとともに、生命の中心、祭りの中心を示すもので、メインゲートの正面に「お祭り広場」の大屋根をつらぬき、シンボルゾーンの真ん中でそびえ立ち、万博のシンボルとなっていた。

太陽の塔は、芸術家の岡本太郎がデザインし、1970年に開催された日本万国博覧会のシンボルゾーンにテーマ館の一部として、母の塔・青春の塔・大屋根(長さ292メートル、幅108メートル、高さ約30メートル)とともにつくられました。 塔の頂部には金色に輝き未来を象徴する「黄金の顔」、現在を象徴する正面の「太陽の顔」、過去を象徴する背面の「黒い太陽」という3つの顔を持っています。 構造は、鉄骨、鉄筋コンクリート造りで一部軽量化のため吹き付けのコンクリートが使われています。内部には原生生物から人類に至るまでの生命の進化の過程を表現した「生命の樹」(高さ約41メートル)があり、博覧会以降原則非公開だったものを復元・再生し、2018年(平成30年)3月より公開しています。 「太陽の塔」は過去・現在・未来を貫いて生成する万物のエネルギーの象徴であると同時に、生命の中心、祭りの中心を示したもので、博覧会開催期間中、テーマ館の来館者(約920万人)に多くの感動を与えました。

引用元:大阪府日本万国博覧会記念公園事務所【太陽の塔】

ワイヤレステレホン

「ワイヤレステレホン」は、電気通信館でNTT(当時は日本電信電話公社)が未来の電話機として展示し、来場者が手にとって操作できた。

ただしこれは商用サービスではなく、体験コーナーだったため、日本国内への通話、会場内の端末同士の通話が無料で何時間でもできたそう。

そのため、展示は大いに人気を博し、常時60から100人の待ち行列ができるほどで、会期中には、約65万人がワイヤレステレホンでの通話を体験したという。

電気自動車(EV)

ダイハツ工業は、当時ガソリン車が当たり前だったが、会場内を巡るタクシーや資材を運ぶ輸送車として、大阪万博では「電気自動車(EV)」を走らせた。

その時速は6~8キロメートルとかなりゆっくりだったが、鉛の電池を積み、最高時速は15キロメートルだったとの事。

当時は、環境問題が世界的なテーマとなっていたこともあり、未来の乗り物として注目が集まった。

動く歩道「トラベータ」

三菱グループの「三菱未来館」は、来館者が1970年当時から半世紀後の世界を、動く歩道「トラベータ」に乗り、スクリーンが張り巡らされた部屋を移動しながらテーマに沿った映像を見て、「50年後の日本」へと時間旅行体験をするものだった。

内部のその映像は、映像制作に特技監督として、円谷英二氏が参加しており、立体映像「ホリミラースクリーン」、人物拡大映像機「シルエトロン」「スモークスクリーン」「球体スクリーン」などの新技術を投入して演出し、迫力ある映像が見ることが出来たとの事。

その他

準備には、日本を代表する芸術家や建築家が関わっていた。

芸術家の「岡本太郎」・・「太陽の塔」

漫画家の「手塚治虫」・・パビリオンの展示や建設

建築家の「黒川紀章」・・パビリオンの展示や建設

服飾デザイナーの「コシノ・ジュンコ」・・スタッフのユニホーム

歌手の「三波春夫」・・・テーマソングの「世界の国からこんにちは」

など。

テーマ

テーマ(統一主題)

人類の進歩と調和

4つの主題(サブ・テーマ)

【第1主題】より豊かな生命の充実を

生命の起源・神秘、医療、心理、出産・育児、趣味など

【第2主題】よりみのりの多い自然の利用を

養殖、栽培植物、開拓、エネルギー、海底資源の利用、気象など

【第3主題】より好ましい生活の設計を

衣類、食料、住宅、乗り物、公害防止、時計など

【第4主題】より深い相互の理解を

言語、報道、通信、教育、家族、芸術、文化交流など

引用元:大阪府日本万国博覧会記念公園事務所【日本万国博覧会のテーマ】

なぜ進まない?関心と期待。1970年万博と2025年万博の違い

万博開催まであと1年となった現在、各種メディアでは「2025年国際博覧会(大阪・関西万博)の準備が遅れているというが、2025年4月の開幕に間に合うのか?」とか、「会場建設費が膨らんでいるというが、大丈夫か?」など、心配する記事が多くみられる。

1970年万博と2025年万博との違い

事実、ロシアのウクライナ侵攻や円安などで建設資材が高騰したり、労務費の高騰、大屋根建設の追加や熱中症対策などで当初の建設予定費用の約1.9倍になっているという。

また、「2024年問題」と言われる残業規制が厳しくなるなどで、労働者確保も増々難しくなることが予想される。

では、1970年の大阪万博はどうだったのだろうか?

1970年の万博を振り返ってみても、会場建設作業は突貫工事で労働災害も発生しており、かなり厳しい工程であったし、予算は逼迫するなど、今回の万博と同様な問題を抱えていたようだ。

また、万博以外の公共施設や住宅の建築にも影響がでると予測していたようなので、今回の能登半島地震の震災復興にも影響があるのではないかと言われているのを見ると、同様のようだ。

関心が高まらい理由

吾輩もそうだが、そもそも開催意義や内容が国民に十分に伝わっていない感じがしないだろうか?

訳の分からない催しに税金が注ぎ込まれたら、中止や縮小を求める声が出るのは当然だし、国や地元自治体、経済界政府は、万博の意義や特色をしっかり伝え、機運を高めなくてはならない。

「1970年大阪万博」はどうだったか

第2次大戦後、日本は、米国や世界銀行をはじめとする国際社会からの支援・融資を受けながら、戦争で荒廃した国土の再建にガムシャラに努めていた。

1970年の「大阪万博」は、日本で初めて行われた国際万国博覧会であり、高度経済成長期(1955年から1973年まで)と言われる時代であったことで、働けば将来豊かになれるという期待感や、米航空宇宙局(NASA)が行っていた「アポロ計画:人類初の月への有人宇宙飛行計画」もあり、マンガやアニメ、SF小説の様な世界を想像していた。

例としては、1952年:手塚治虫「鉄腕アトム」、1956年:横山光輝「鉄人28号」、1963年:(原作:平井和正 作画:桑田次郎)「8マン」、1964年:石ノ森章太郎「サイボーグ009」、1969年:藤子・F・不二雄「ドラえもん」など。

特撮テレビドラマでは、1966年「ウルトラマン」などがあり、そのような空想科学の世界が、近い将来訪れるような気がしていたこともあり、1970年の「大阪万博」は大変な期待があり、まさに「国家プロジェクト」であった。

そして、1970年に大阪で開催された万博のテーマ曲である「世界の国からこんにちは」は(作詞:島田陽子、作曲:中村八大)で、複数の歌手や俳優(坂本九、吉永小百合、山本リンダ、叶修二、弘田三枝子、西郷輝彦・倍賞美津子、ボニージャックスの8社のレコード会社が競作で発売)が歌い、レコードの総売り上げ枚数は「300万枚」を超えたという。

このうち三波春夫が歌ったレコードは、売り上げ枚数「150万枚」とトップで、「世界の国からこんにちは」といえば、「三波春夫の歌」という印象が強いのはこのためだ。

かくして、高度経済成長期のこの時代に、多くの人がこの歌とともに「人類の進歩と調和」をテーマにしたこの「大阪万博」に高揚した。

「2025年大阪・関西万博」はどうか

「大阪・関西万博」はどうかと言えば、55年のうちに日本は、高度経済成長期から安定成長期を経て低成長期となり、長らく失われた30年と言われる時期を過ごしているため、人口の減少と共に活気が無くなってきている。

1970年代に夢見ていた生活は、情報・通信技術の発展により、インターネットによる情報の共有やテレビ電話など携帯電話端末などの進化、ナビゲーションシステムなどの衛生の活用など、だいぶ身近になっている物もある一方で、「宇宙旅行」や「仮想現実」「タイムトラベル」「ワープ航法(超高速航法)」「フリーエネルギー」「瞬間移動」などはこれからまだ先の事だろう。

なぜだか、そのような世界が近い将来訪れるとは思えないのは、吾輩だけだろうか。

2025年の「大阪・関西万博」では、テーマが「いのち輝く未来社会のデザイン」ということで、一人ひとりが自分自身の望む生き方を考え、自身の可能性を最大限発揮し、その生き方を支える持続可能な社会を、国際社会が共創(企業があらゆる利害関係者(ステークホルダー)と協働しながら事業を行い、新たな価値を創造)することを推し進めるというもので、「幸福な生き方とは何か」を問われる体験ができるのだという。

この様に、「生き方」という精神世界の充実は、まさに「心(こころ)」に関するもので、「人それぞれの価値観・考え方」を尊重し、その多様性を受け入れることで、物質世界とは次元が異なる高度な世界なので、吾輩にはなかなか理解が追い付かないのが現状だ。

まとめ

1970 年の大阪万博は、貧しかった日本の成長を期待する機運があり、物がない時代だったため、大量生産大量消費という時代でもあり、さまざまな意味で刺激的であったようだ。

現代では、そういった物質的な欲求は満たされ、心に響くような感動や刺激は何も得られなくなっている。

しかし、この様な急速な産業・経済の発展は、インフレによる物価高、不当表示、薬害、公害といった「ひずみ」を社会にもたらしている。

したがって、「いのち」に焦点を当てて、「SDGs(持続可能な開発目標)」の17の目標の達成に向けて、「人権」「経済・社会」「地球環境」さまざまな分野にまたがった課題の解決を呼びかけるものになる。

今回の「大阪・関西万博」は、参加者一人一人に対し、自らにとって「幸福な生き方とは何か」を真正面から問う、初めての万博となることから、技術革新により世界中の人々がこれまで想像しえなかった大量の情報にアクセスし、やりとりを行うことを可能とすることで、「食べ物」も「教育」も「医療」も、誰一人取り残されない社会の実現の一歩になるに違いない。

この新しい次元の高い精神社会の確立で、人の役に立つような、そして世界の平和の為になるような「生き方」、「心の持ち方」を共に模索しよう。