今では「土用の丑の日」といえば、「うなぎ」を食べるのが一般的となっているが、それは、「なぜなのか?」その由来について、また、「主な産地はどこなのか?」「うなぎのブランドはあるのか?」など、気になったので一緒に見ていこう。

土用とは

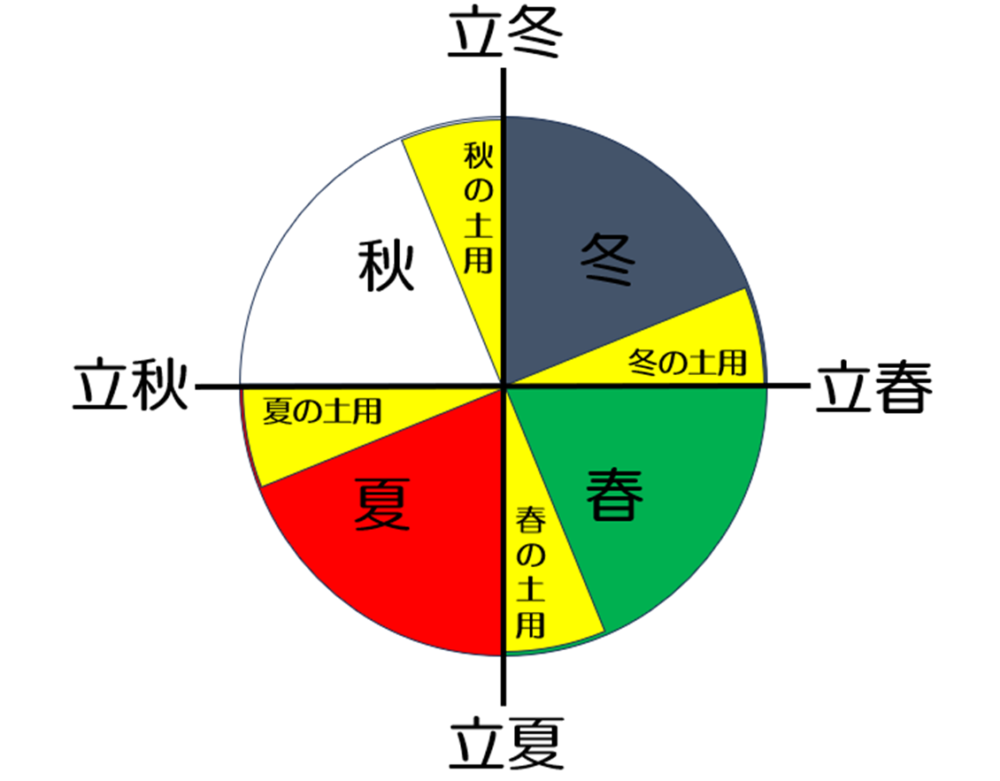

土用(どよう)とは、雑節(ざっせつ)の一つで、雑節(ざっせつ)とは、「五節句(ごせっく)・二十四節気(にじゅしせっき)以外の、「季節の移り変わりの目安となる日の総称」とのことで、「立春(りっしゅん)」「立夏(りっか)」「立秋(りっしゅう)」「立冬(りっとう)」の前、約18日間ずつの、年間合計72日間を指している。

ちなみに、「土用(どよう)」は本来「土旺用事(どおうようじ)」の略称で、土旺用事とは、土(つち)が最も旺盛な用事(作用)をする期間のことを指し、植物の種から実ができるように、土(つち)は物を育成し、保護してくれる性質があることから、土(つち)の作用によって変化する「季節の変わり目の事」を指している。

「土用の丑の日」とは

「土用の丑の日」は「うなぎ」を連想する人が多いと思うが、「土用(どよう)」というのは、春夏秋冬のそれぞれにある暦で、「うなぎ」を連想させる「土用(どよう)」は、「夏の土用」だろう。

「土用の丑の日」を少し詳しく見ると、「土用(どよう)」という期間であって、なおかつ「丑の日(うしのひ)」という日は、時期ごとに、年によっては「2回」ある場合があるのだ。

そして、1回目の丑の日のことを「一の丑(いちのうし)」、2回目の丑の日を「二の丑(にのうし)」と呼んでいるとのこと。

2024年の「夏の土用の丑の日」は、2024年7月24日(水)と8月5日(月)となっていて、日本には、十二支(じゅうにし)の干支(えと)の中の「丑(うし)」のことだが、干支は方角や日にちを数えるにも使われており、12日周期で「丑の日(うしのひ)」がやってくることになる。

ちなみに、「丑の日(うしのひ)」の「丑(うし)」というのは、十二支(じゅうにし)である「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥(ね・うし・とら・う・たつ・み・うま・ひつじ・さる・とり・いぬ・い)」の中の「丑(うし)」を指している。

我々にとってなじみ深いのは、それぞれの干支(えと)は年が変わることごとに使われるものだが、「年・月・日、方角、時間」などを数えるときにも用いられている。

特に「丑の日」は有名だが、十二支(じゅうにし)は、それぞれ固有の意味や特徴を持っており、日本の文化や風習に深く根付いている。

そして、「丑の日」以外でもそれぞれの日には、関連する行事や祈願が行われることもある。

それぞれの日に関する、意味や特徴、行事については下記の通り。

1.子(ね/ねずみ)の日

- 意味と特徴:繁栄や子孫繁栄を象徴。ネズミは多産であることから、豊穣や繁栄の象徴とされている。

- 行事:特定の行事は少ないが、「甲子(きのえね)の日」は、大黒天の縁日とされ、商売繁盛や財運向上の祈願が行われることがある。

2.丑(うし)の日

- 意味と特徴:勤勉さや忍耐力を象徴。牛は粘り強く、辛抱強いことから、その性格を表すとされている。

- 行事:「土用の丑の日」にうなぎを食べる風習が有名。

3.寅(とら)の日

- 意味と特徴:勇気や力強さを象徴。虎は強くて勇敢な動物とされており、強さや勇気の象徴とされている。

- 行事:「寅の日」は金運や旅立ちに縁起が良いとされ、新しいことを始めるのに適した日とされている。

4.卯(う/うさぎ)の日

- 意味と特徴:柔和さや跳躍を象徴。うさぎは跳ねる動物であり、飛躍や成長の象徴とされている。

- 行事:特定の行事は少ないが、春の訪れを祝うことが多い。

5.辰(たつ)の日

- 意味と特徴:権威や活力を象徴。竜は想像上の生き物であり、非常に強力で神聖な存在とされている。

- 行事:特定の行事は少ないが、「辰の日」に祭りや祈祷が行われることがある。

6.巳(み/へび)の日

- 意味と特徴:再生や知恵を象徴。蛇は脱皮することで再生を表し、知恵や再生の象徴とされている。

- 行事:巳の日は弁財天の縁日とされ、学業成就や財運向上の祈願が行われる。巳の日の中でも己(つちのと)の日が重なる日を「己巳(つちのとみ)の日」と言い、古くから縁起が良い日とされてきた。

7.午(うま)の日

- 意味と特徴:速さや自由を象徴。馬は速くて自由な動物とされ、自由や迅速さの象徴とされている。

- 行事:「午の日」に馬を祭る行事や競馬が行われることがある。「初午(はつうま)」は、2月最初の午(うま)の日で、全国の稲荷神社で盛大にお祭り(初午大祭)が行われる。

8.未(ひつじ)の日

- 意味と特徴:穏やかさや群れを象徴。羊は群れで生活する動物であり、穏やかさや協調性の象徴とされている。

- 行事:特定の行事は少ないが、未の日に関する祈願や祭りが行われることがある。

9.申(さる)の日

- 意味と特徴:機知や好奇心を象徴。猿は知恵があり、好奇心旺盛な動物とされ、機知や好奇心の象徴とされている。

- 行事:申の日は神社で祭りや祈祷が行われることがある。

10.酉(とり)の日

- 意味と特徴:商売繁盛や勤勉を象徴。鳥は早起きすることから、勤勉さや商売繁盛の象徴とされている。

- 行事:「酉の日」では酉の市が有名で、特に11月に行われる熊手市が有名。商売繁盛を祈願する。11月で一番初めの酉の日は「一の酉」、2番目は「二の酉」と呼ばれる。

11.戌(いぬ)の日

- 意味と特徴:忠誠心や守護を象徴。犬は忠実で守護的な動物とされ、忠誠心や家庭の守護の象徴とされている。

- 行事:「戌の日」に安産祈願が行われることが多い。特に妊婦さんが腹帯を巻く習慣がある。

12.亥(い/いのしし)の日

- 意味と特徴:勇気や決断力を象徴。猪は勇敢で一直線に進む性格から、勇気や決断力の象徴とされている。

- 行事:亥の日に関する行事は少ないが、猪肉を食べる風習が一部にある。

五行説(ごぎょうせつ)

これは中国古代の哲学思想に関係があり、自然界や人間の諸現象を五つの基本要素で説明するもので、この五つの要素には、「木(もく)、火(か)、土(ど)、金(きん)、水(すい)」があり、それぞれが相互に影響し合い、宇宙のあらゆる事象を成り立たせるとされる考え方で、これを「五行説(ごぎょうせつ)」という。

これら「五行(ごぎょう)」の各要素の意味と特徴は以下の通り。

木(もく)

- 象徴:成長、発展

- 季節:春

- 方角:東

- 色:青、緑

- 特徴:柔軟性、成長力

火(か)

- 象徴:熱、明るさ

- 季節:夏

- 方角:南

- 色:赤

- 特徴:炎上、活動性

土(ど)

- 象徴:安定、養育

- 季節:土用(各季節の変わり目)

- 方角:中央

- 色:黄

- 特徴:安定性、変換力

金(きん)

- 象徴:硬さ、収斂

- 季節:秋

- 方角:西

- 色:白

- 特徴:固さ、収束力

水(すい)

- 象徴:潤い、冷たさ

- 季節:冬

- 方角:北

- 色:黒、青

- 特徴:流動性、寒冷性

この様な象徴や特徴のイメージを四季に当てはめていくと、「土(ど)」がひとつ余ってしまうのだが、「土(ど)」は、種をたくわえ、芽を出させるという土の働き(土用)に着目して、4分割して割り振られたとのこと。

雑節(ざっせつ)

「雑節(ざっせつ)」とは、五節句や二十四節気に含まれないが、農作業や生活の節目として古くから日本の風習に根付いている特別な日のことを指す。

これらの節目は、農事暦や季節の変わり目を知らせる重要な役割を果たしており、現代でも農業を中心とした地域では特に重視されているとのこと。

「春分」「夏至」「秋分」「冬至」などの二十四節気は、紀元前6世紀頃の中国で成立した暦で、農作業を目安にすることを目的に作られ、黄河中流の気候的特色が反映されたものであるが、二十四節気では日本の季節の変化を十分に掴めないため、日本の季節にあわせて、新たに作られた日本独自の暦が「雑節(ざっせつ)」だそう。

「雑節(ざっせつ)」は以下の通りであり、土用(どよう)は雑節の一つということ。

主な「雑節(ざっせつ)」の概要は、以下の通り。

節分(せつぶん)

- 日付: 2月3日頃(立春の前日)

- 行事: 豆まき

- 意味: 季節の変わり目に邪気を払い、福を呼び込む。豆をまいて「鬼は外、福は内」と唱える風習がある。

彼岸(ひがん)

- 日付: 春分・秋分を中心とした各7日間

- 行事: 先祖供養

- 意味: 先祖を供養する期間。春と秋の彼岸には墓参りを行い、故人を偲ぶ。

八十八夜(はちじゅうはちや)

- 日付: 立春から数えて88日目(5月2日頃)

- 意味: 茶摘みの時期の目安とされ、新茶を摘むのに適した時期。農業では霜が降りる心配が少なくなるとされる日。

入梅(にゅうばい)

- 日付: 6月11日頃

- 意味: 梅雨入りの時期。農作物にとって重要な雨季の始まりを告げる日。

半夏生(はんげしょう)

- 日付: 夏至から数えて11日目(7月2日頃)

- 意味: 農作業の一区切りとされる日。田植えを終える目安の日とされ、農村では大切にされる日。

土用(どよう)

- 日付: 立春、立夏、立秋、立冬の前18日間

- 行事: 土用の丑の日

- 意味: 季節の変わり目を示す期間。特に夏の土用の丑の日には、うなぎを食べて夏バテ防止を図る風習がある。

二百十日(にひゃくとおか)

- 日付: 立春から数えて210日目(9月1日頃)

- 意味: 台風シーズンの到来を示す日。この時期には農作物が風害を受けやすいとされ、警戒が必要とされる。

二百二十日(にひゃくはつか)

- 日付: 立春から数えて220日目(9月11日頃)

- 意味: 二百十日と同様に、台風や風雨による被害が多いとされる日で、農作物の収穫に影響を及ぼす可能性がある。

五節句(ごせっく)

「五節句(ごせっく)」とは、日本の伝統行事であり、一年のうち特定の日に行われる祭りや儀式を指しており、これらの節句は、中国から伝わった暦法や風習が日本の習慣と融合して形成され、古くから行われてきた行事で、それぞれの節句には、特定の行事や食べ物、風習があるとのこと。

「五節句(ごせっく)」の概要は以下の通り。

1月7日:人日の節句(じんじつのせっく)

- 別名: 七草の節句

- 行事: 七草がゆを食べる

- 意味: 新年の無病息災を祈る。七草(セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ)を入れた粥を食べて健康を願う。

3月3日:上巳の節句(じょうみのせっく)

- 別名: 桃の節句、ひな祭り

- 行事: 雛人形を飾り、女の子の成長と幸せを祈る

- 意味: 女児の健やかな成長と幸福を祈る行事。ひな人形を飾り、ひなあられやちらし寿司を食べる。

5月5日:端午の節句(たんごのせっく)

- 別名: 菖蒲の節句、子供の日

- 行事: 鯉のぼりを立て、武者人形を飾り、菖蒲湯に入る

- 意味: 男児の健やかな成長を祈る。柏餅やちまきを食べ、菖蒲の葉を使って邪気を払う。

7月7日:七夕の節句(しちせきのせっく)

- 別名: 笹竹の節句、星祭り

- 行事: 短冊に願い事を書いて笹の葉に飾る

- 意味: 織姫と彦星の伝説に由来し、織姫と彦星が年に一度会う日とされる。短冊に願い事を書いて、竹や笹に飾る。

9月9日:重陽の節句(ちょうようのせっく)

- 別名: 菊の節句

- 行事: 菊の花を飾り、菊酒を飲む

- 意味: 長寿を祈る。菊の花を用いて邪気を払い、健康と長寿を願う。

「うなぎ」を食べるようになった由来

日本で「うなぎ」を食するようになったのは、約5000年も前の縄文時代の貝塚から、食べた形跡のある「うなぎ」の骨が見つかっていて、「うなぎ」を食べる習慣があったと考えられるとのこと。

また、日本最古の歌集「万葉集」には、大伴家持(おおとものやかもち)が下記にあるような「夏痩せにはうなぎがよい」と詠んだ歌が残されていることから、奈良時代にはすでに「うなぎが夏バテに効く」という認識があったとされている。

石麻呂に 我もの申す 夏痩せに よしというものぞ 鰻とり食せ

(いしまろに われものもうす なつやせに よしというものぞ むなぎとりめせ)

訳:「石麻呂に申し上げたい。夏やせに効くそうだからうなぎをとってお食べなさい。」

痩す痩すも 生けらばあらむを はたやはた 鰻をとると 川に流るな

(やすやすと いけらばあらむを はたやはた むなぎをとると かわにながるな)

訳:「痩せていても生きていればよいでしょう。とにもかくにも、うなぎをとろうとして、川に流されないでください。」

この様に、「うなぎ」が食べられていたのは、古くは、縄文時代ごろからだろうと推測されるものの、「土用の丑の日」と「うなぎ」が本格的な食文化として結びついたのは、何時頃なのか?

日本では昔から、夏土用の期間は夏バテしやすいこともあり、「丑の日」に身体に良い「う」のつく食べ物(梅干し・瓜・うどんなど)を食べる「食い養生(くいようじょう)」という風習があり、これに「うなぎ」が加わった由来には、諸説あるようで、その一つが「平賀源内(ひらがげんない)」の宣伝文句由来説だという。

それは、江戸時代、「うなぎ」の旬の時期は、秋から冬で脂がのって美味しいといわれていたが、それに対し夏の「うなぎ」は旬でないため、あまり売れずうなぎ屋が困っていたのだそう。

そこで、「平賀源内(ひらがげんない)」の提案で、夏に売上げが少なかったうなぎ屋に「本日 土用丑の日」という看板を出させたところ、大繁盛になったのだという。

その後、他のうなぎ屋も真似するようになったことで、「夏の土用の丑の日」にうなぎを売る習慣が定着したのだとか。

この売れないものを売れる様にし、さらに今日まで、この習慣が現代人にまで影響を与えていると思うと、このこのキャッチコピーを発明した「平賀源内(ひらがげんない)」という人は、医者であり学者であり、事業家、戯作者、俳人、蘭画家、発明家であったというが、まさに天才だと思う。

「うなぎ」の産地「ランキング」

現在流通しているウナギのほとんどは養殖によって生産され、温暖で清らかな水が豊富な地域での生産が盛んで、令和4年の都道府県別「養殖ウナギ収穫量」は、以下の4県で全国生産量の「9割以上」を占めている。

「うなぎ」といえば静岡県のイメージがあるのだが、意外にも第4位となっており、上位4県の「養殖ウナギの収穫量」と「シェア」は以下の通り。

- 1位:鹿児島県 7,858(トン) 41.0%

- 2位:愛知県 4,205(トン) 22.0%

- 3位:宮崎県 3,574(トン) 18.6%

- 4位:静岡県 2,365(トン) 12.3%

都道府県別 養殖ウナギ収穫量 全国:19,167(トン)

参考:日本養鰻漁業協同組合連合会「都道府県別 養殖ウナギ収穫量(単位:トン)」

【第1位】鹿児島県

鹿児島県は、日本一の「うなぎ」養殖地で、全国のうなぎ生産量の「約40%」を占めていて、その理由には、温暖な気候や、霧島を筆頭に名水が豊富で、ミネラルを多く含む弱酸性の地下水が湧いているなど、自然に恵まれていることが質の高いうなぎの生産につながっている。

大隅半島では、うなぎ養殖に用いられる「天然シラスウナギ」が豊富に獲れることで知られ、特に曽於郡大崎町(そおぐんおおさきちょう)の養鰻場(ようまんじょう)が有名である。

ここには、広大な敷地に多くの養鰻池があり、コンピューター制御で水温や水流を管理しているため、一貫した品質の「うなぎ」が大量に生産されている。

「霧島湧水鰻(きりしまゆうすいうなぎ)」は、山田水産うなぎ事業部の原点とも言えるブランで、原料に使用する「うなぎ」は鹿児島県で生産した「うなぎ」のみを使用し、鹿児島県大隅半島のそのまま飲めるくらいにきれいな地下水を使い、こまやかな健康管理の下で、大切に育てている。

鹿児島県産の「うなぎ」は脂が乗っており、ふっくらとした食感が特徴。

鹿児島県のブランドうなぎ

【霧島湧水鰻(きりしまゆうすいうなぎ)】

・山田水産 株式会社(大分県佐伯市野岡町1丁目5番3号)

引用元:山田水産 株式会社

・株式会社 鹿児島鰻(鹿児島県曽於郡大崎町神領2368-1)

引用元:株式会社 鹿児島鰻

・株式会社 鯉家(鹿児島県鹿屋市白崎町14-22)

引用元:株式会社 鯉家

【第2位】愛知県

愛知県の「養殖うなぎの生産量」は鹿児島県に次ぐ全国「第2位」うなぎ生産量を誇り、養殖は西尾市、豊橋市、高浜市が盛んで、特に西尾市一色町が中心で「一色うなぎ」「豊橋うなぎ」というブランドで知られ、矢作川の自然環境を利用した養殖が行われている。

これにより、自然に近い環境で育てられた「うなぎ」は大変美味しく、「ひつまぶし」は特に有名で、独特の食文化が発展している。

愛知県の「うなぎ」の特徴は、外はパリッと、中はふっくらとした食感の蒲焼きで、多くの人々に愛されている。

また、「新仔(しんこ)」と呼ばれる愛知独自の養殖方法も存在し、養殖池に入れてわずか半年ほどで出荷されるのが特徴で、若いうちに出荷されるため、脂や身の質が高く、皮までやわらかいと評判が高い。

愛知県のブランドうなぎ

【一色うなぎ】

・一色うなぎ漁業協同組合(愛知県西尾市一色町対米船原18)

引用元:一色うなぎ漁業協同組合

【豊橋うなぎ】

・株式会社 夏目商店(愛知県豊橋市青竹町字石洲7番地)

引用元:株式会社 夏目商店

【新仔(しんこ)うなぎ】

・株式会社 カネナカ(愛知県豊橋市牟呂町字西明治新右前57)

引用元:株式会社 カネナカ

【第3位】宮崎県

宮崎県は、「養殖うなぎ」生産量で全国「第3位」の生産地で、宮崎県のうなぎ養殖池は「宮崎方式」と呼ばれ、池底に砂利を被せ、養殖池自体にバクテリアによる生物ろ過機能を持たせて循環式養殖を可能とし、「うなぎ」の出荷後は、完全に排水洗浄し、南国宮崎の天日干しによる消毒を行うのだとか。

このため、その安定した水質と疾病予防効果により、高い生産性と高品質な「うなぎ」の生産を可能としていて、臭みが少なくクセのない「うなぎ」が生産されているという。

また、独自の餌を使って「うなぎ」を育て、佐土原「和匠うなぎ」(さどわら わしょう うなぎ)は全国でも有名なブランドの1つになっていて、お手頃な価格で高品質な「うなぎ」を提供しているため、多くの消費者に支持されている。

「宮崎うなぎ」は、皮がうすく、身がふっくらしているのが特徴。

宮崎県のブランドうなぎ

【佐土原「和匠うなぎ」】

・有限会社 髙木養鰻場(宮崎県宮崎市佐土原町下田島15181-153)

引用元:有限会社 髙木養鰻場

【大トロうなぎ】

・株式会社 鰻楽(まんらく)(宮崎県宮崎市塩路2300番地)

引用元:株式会社 鰻楽

【第4位】静岡県

静岡県は、「うなぎ養殖」の発祥地とされ、全国「第4位」の生産地であり、特に浜名湖周辺が有名で、浜名湖は海水と淡水が混ざる「汽水湖(きすいこ)」で、うなぎの養殖に適した環境である。

静岡県産の「うなぎ」は、脂がよく乗り、ふっくらとした身が特徴で、伝統的なうなぎの食文化も豊かで、浜名湖周辺は、関東風と関西風の境目あたりでもあり、ほかの地域よりも「白焼き」を盛んに食べたり、「うなぎの刺身」など多彩な料理法もある。

浜松で育ったうなぎは「浜名湖うなぎ」と呼ばれ、日本のうなぎのブランドの一つとして知られていますが、実は浜松で採れたうなぎがすべて浜名湖うなぎと名乗れる訳ではなく、「浜名湖うなぎ」と呼ばれるためには、浜名湖および天竜川など静岡県内で採れた稚魚(シラスウナギ)を使うことを基本とし、「浜名湖養魚漁業協同組合」の組合員が養殖したうなぎに限られるとのこと。

「共水うなぎ」は、大井川の南アルプス伏流水で育てられているため、「天然うなぎ」の様な甘い香りと味わいをもちつつ、通常の「養殖うなぎ」よりも長い期間をかけて育てられるため、身が引き締まり、脂の乗り具合も最適となり、さらには、体に良いとされるDHAやEPAを一般養殖うなぎの4~5倍含んでいるという。

静岡県のブランドうなぎ

【浜名湖うなぎ】

・浜名湖養魚漁業協同組合(静岡県浜松市中央区馬郡町2465)

引用元:浜名湖養魚漁業協同組合

【共水うなぎ】

・株式会社 共水(きょうすい)(静岡県焼津市藤守2799-1)

引用元:株式会社 共水

【うなぎの刺身】

・魚料理専門 魚魚一(とといち)(静岡県浜松市中区肴町318-28 ペッシェビル3F)

引用元:魚料理専門 魚魚一

まとめ

日本では、暦が昔から生活の節目に生かされてきたようだが、段々とその風習もなくなってきているようだ。

そんな中、「土用の丑の日」に平賀源内(ひらがげんない)のキャッチコピーで「うなぎ」を食べると言う新しい習慣を作り出し、現在でも多くの人に認知され続けられているということに、驚かされた。

その「うなぎ」は、年々夏の暑さが増していて、海洋の水温上昇などの影響などにより、「うなぎ」の稚魚(シラスウナギ)が獲れなくなっているようで、「養殖うなぎ」といえどもかなり高級品となっている。

「天然うなぎ」は高級な食材で、市場には出回るのは全体の1%にも満たないので、「天然うなぎ」はなかなか食する機会は無いのだが、ここで紹介したような「養殖うなぎ」もかなり高価だと感じるが、「夏の土用の丑の日」には是非食べてみたいものだ。