近年、「温活」が、注目される中で、体を内側から温める新しい健康習慣として「ホットスムージー」が注目されている。

スムージーといえば、冷たい飲み物というイメージが定着しているが、実は、温かいスムージーもまた、健康維持において有効な選択肢でもある。

特に、冷房による冷えや、冷たい飲食物の摂りすぎによって、内臓が冷えやすくなる夏場においても、「ホットスムージー」は、その効果を発揮する。

季節を問わず、体温を適切に保つことは、代謝の促進や免疫力の維持につながり、日々のパフォーマンス向上にも寄与するものである。

ここでは、「ホットスムージー」の特徴や「ポタージュ」との違い、加熱による栄養面への影響、さらには簡単に実践できるレシピまでを見ていこう。

夏でも取り入れられる温活習慣として、その魅力を知ってもらえれば幸いだ。

第1章 ホットスムージーとは?

「ホットスムージー」とは、一般的に野菜や果物をミキサーやブレンダーで撹拌し、温めて飲むスタイルのスムージーである。

冷たいスムージーが主流である中で、体を内側から温めることを目的とした「温活」に関心が高まるにつれ、季節を問わず取り入れられる、健康ドリンクとして注目されている。

吾輩のイメージとしても、「ホットスムージー」は、野菜と果物をミキサーにかけて加熱した飲み物だ。

見た目は、「ポタージュスープ」に近いものもあるが、その目的や素材の使い方に、違いが見られる。

「ポタージュ」が、主に野菜をベースとし、調味料や乳製品を加えて煮込んで作る「食事」の要素が強いのに対し、「ホットスムージー」は、生の果物や野菜を使い、素材の自然な甘みや栄養素を活かした「飲み物」として、捉えられている点が大きな違いである。

世間的には、「ホットスムージー」は、「温かいジュース」あるいは「スープのようなスムージー」として紹介されることが多い。

特に、女性誌や健康志向のライフスタイルメディアなどでは、朝の冷え対策や、内臓を冷やさない朝食代替としての活用が、推奨されている。

また、ダイエットや腸内環境の改善を目的として取り入れている人も多く、冷え性改善や代謝アップの一環として認知されつつある。

作り方としては、果物や野菜を生のままミキサーで撹拌し、その後、電子レンジや鍋で加熱する方法が一般的である。

ビタミンCや酵素のように、熱に弱い成分を含む場合は、加熱しすぎないようにすることで、栄養価をできる限り損なわずに、楽しむ工夫がなされている。

バナナやりんご、にんじん、かぼちゃ、トマトなど、素材によっては加熱することで、甘みが引き立ち、味わいが、まろやかになるものも多い。

このように、「ホットスムージー」は、単なる飲み物の一種にとどまらず、現代人の健康管理や「温活」の一翼を担う存在として、その価値が見直されているのである。

第2章 「ホットスムージー」と「ポタージュ」との違い

「ホットスムージー」と「ポタージュ」は、見た目も材料も似ているため、両者の違いが曖昧に感じられるのも無理はない。

実際、使用される野菜は共通しており、色合いやとろみも似ていることから、明確な線引きが難しいと感じる人も、多いのではないか。

しかし、両者には、以下のような目的・素材・製法・栄養の扱い方において、いくつかの決定的な違いが存在する。

目的と立ち位置の違い

「ポタージュ」は、主に「食事」の一部として位置づけられている。

前菜やスープとして、提供されることが多く、腹持ちや塩味を重視した、構成が多い。

一方、「ホットスムージー」は「飲み物」あるいは「栄養補助食品」のような位置づけであり、朝食代替や間食、体温調整など、健康維持を意識したライフスタイルの中に、取り入れられる傾向が強い。

素材の選び方

「ポタージュ」では、果物を使用することはほとんどなく、じゃがいも、にんじん、かぼちゃ、たまねぎなど、煮込んだときに、とろみが出やすい野菜を中心に、構成される。

また、バター、牛乳、生クリームなどの、動物性脂肪がよく使用され、コクや満足感を引き出す工夫が施される。

一方、「ホットスムージー」では、果物を使用することが一般的であり、甘みや香りを自然に加えることで、砂糖や塩を加えずとも、飲みやすい味に仕上げられる。

ヨーグルトや豆乳、はちみつ、スパイスなど、健康を意識した食材が使われることが多く、食事というよりも“体にやさしいドリンク”という印象が強い。

製法の違い

「ポタージュ」は、野菜を炒めてから煮込み、柔らかくなったところで裏ごしやミキサーにかけ、さらに、鍋で煮直して仕上げるのが一般的である。

火を通す時間が長いため、素材の形が完全に崩れ、味が一体化しやすい。

それに対して「ホットスムージー」は、基本的に、生の野菜や果物をミキサーで撹拌した後、短時間だけ、加熱する方法が主流である。

あくまで、素材の風味や栄養を壊さずに温めることを目的としており、加熱時間は最小限に抑えられる。

これにより、素材の個性が、よりはっきりと残る、仕上がりになることが多い。

栄養価とその考え方

「ポタージュ」は、長時間の加熱により、一部の栄養素、特に、熱に弱いビタミンCや酵素などが失われやすい。

しかし、それに代わるエネルギー源や、脂質が加わることで、栄養的には「補食」や「高齢者食」としての利点がある。

一方、「ホットスムージー」は、加熱を最低限にとどめることで、素材本来の酵素やビタミンを極力保つことを重視する。

そのため、栄養素の“生きたままの摂取”が、コンセプトとなっている場合が多く、内臓への負担を減らしつつも、必要な栄養を効率よく取り入れることが可能である。

比較表

以下に、「ホットスムージー」と「ポタージュ」の違いを一覧表でまとめてみた。

| 項 目 | ホットスムージー | ポタージュ |

|---|---|---|

| 目的・用途 | 健康ドリンク、温活、栄養補助、朝食・間食に適する | 食事の一部(前菜や主菜の一部)として提供される |

| 主な素材 | 野菜+果物、豆乳・ヨーグルト・スパイスなどが使われることもある | 野菜のみ(じゃがいも・玉ねぎ・にんじん等)+乳製品(バター・生クリームなど) |

| 味付け | 自然な甘みを活かす。基本的に塩・砂糖は使わず素材の味を重視 | 塩やバターで味を整える。コクを出すために乳製品を多用 |

| 製法 | 生の素材をミキサーで撹拌し、短時間で軽く温める | 炒めて煮込んだ素材をミキサーにかけ、再加熱して仕上げる |

| 加熱時間 | 最小限(栄養素を壊さない程度の温め) | 長時間(素材を柔らかく煮込む+再加熱) |

| 栄養への配慮 | 酵素・ビタミン類を極力残すことを重視 | 熱によって一部栄養素は失われるが、エネルギーや脂質は補える |

| 飲みごたえ・とろみ | とろみはあるが、果物由来の軽やかな口当たり | 濃厚でとろみが強く、満腹感がある |

| 季節感 | 通年(温活や内臓冷え対策として夏にも注目される) | 秋冬中心(寒い季節に体を温めるスープとして) |

「ホットスムージー」と「ポタージュ」どちらを選ぶべきか?

ここまでで、「ホットスムージー」と「ポタージュ」は、似てるようで結構ちがう!という事がわかってきた。

使う素材は似てても、作り方も味わいも、そして目的も、ちょっとずつ違いがあるのだ。

では、どっちを選んだらいいのか?

ということで、ざっくり「おすすめ」をまとめてみた。

ホットスムージーがおすすめな人

「ホットスムージー」は、いわば“飲む栄養チャージ”と言った、側面がある。

果物や野菜のビタミンも残しやすいし、ヨーグルトや豆乳を加えることで、「腸活」にもつながる。

忙しい朝や、ちょっとした「おやつ」代わりにもピッタリだ。

- 朝はサッと栄養補給したい派

- 果物も一緒に摂りたい、自然な甘さが好き

- 冷たい飲み物でお腹が冷えるのが苦手

- 夏でも体の中は温めておきたい「温活」重視タイプ

- ダイエット中で、余計な脂質は控えたい人

ポタージュがおすすめな人

「ポタージュ」は、まさに“飲むおかず”だ。

玉ねぎやじゃがいもを炒めて、煮て、ミキサーでなめらかにして・・・と手間はかかが、その分、心も体も、あったまる優しい一杯になる。

- しっかり食べた感が欲しい

- コクのある、ちょっと贅沢な味が好き

- 夜ごはんにもう一品ほしいとき

- 寒い日、ほっと一息つきたいとき

- 子どもや高齢の方にも食べやすいものを作りたいとき

どっちもアリ!気分で選ぼう

どちらが正解ということはなく、体調や気分、時間の余裕で選んで「OK」だ。

目的が、「美容・健康」「冷え対策」「軽い朝食」などであれば、「ホットスムージー」が最適である。

一方で、夕食の一品や、主菜の引き立て役として活用したい場合は、「ポタージュ」の方がふさわしいだろう。

つまり、「ドリンクとしての位置づけ」か「スープとしての位置づけ」かが、両者を選ぶ際の大きな分かれ目となる。

朝は、「ホットスムージー」、夜は、「ポタージュ」という使い分けもおすすめだ。

いずれにしても、体を冷やさず、栄養を無理なく摂れるというのが、どちらにも共通する魅力だろう。

特に、「ホットスムージー」は、「夏の冷え対策」としても注目されていて、冷房で内臓が冷える人には、うれしい味方となるはず。

第3章 ホットスムージーの栄養的メリットと注意点

「ホットスムージー」は、野菜や果物を、手軽に摂取できる、健康的な飲み物として注目されている。

特に「温かい」という特徴が、体を冷やさないという面で、現代人のライフスタイルに、マッチしているといえる。

ここでは、「ホットスムージー」の栄養的なメリットと、取り入れる際の注意点について、見てみよう。

ホットスムージーの栄養的メリット

- 食物繊維が豊富に摂れる

ホットスムージーは、素材を丸ごと使用するため、野菜や果物に含まれる水溶性・不溶性の食物繊維を効率よく摂取できる。

便通の改善や、腸内環境のサポートに効果が期待できる点は大きな利点である。 - 果物のビタミンも補える

ビタミンCなどの一部の栄養素は熱に弱いものもあるが、加熱時間を短くしたり、あらかじめ冷ました飲料に加えるなどの工夫をすれば、果物由来の栄養素をある程度保持することが可能である。

特に、果物に多く含まれるポリフェノールやカリウムなどは加熱による損失が少なく、健康維持に役立つ成分である。 - 内臓への負担が少ない

冷たいスムージーは、夏場であっても内臓を冷やす原因になる。

一方、ホットスムージーは人肌程度に温めることで、胃腸への刺激が抑えられ、吸収効率も高まるとされている。

冷え性や消化不良に悩む人には、まさに適した飲み方である。 - スパイスで風味と健康効果をプラス

近年では、シナモンやクミン、ジンジャー、ターメリックなどのスパイスを加えるアレンジも注目されている。

これらのスパイスは、味に深みを加えるだけでなく、血行促進、抗酸化作用、整腸作用などの健康効果が期待できる。

特にシナモンは甘みを引き立てつつ血糖値の上昇を抑える働きがあり、夏の冷房による冷え対策にも好適である。 - カロリーや栄養バランスの調整がしやすい

材料を自由に選べる点もメリットである。

たとえばダイエット中は甘みを抑えた野菜中心のレシピ、栄養補給を重視するなら豆乳やプロテインを加えるなど、自分の体調や目的に応じてカスタマイズが可能である。

栄養面での注意点

「ホットスムージー」は、身体に優しく、気軽に栄養を取り入れられる飲み物である。

ただし、健康効果を最大限に引き出すには、温度・材料・スパイスの選び方に、気を配ることが大切である。

「温活」を通じて、季節を問わず、心と体を整える一杯を、楽しんでいただきたい。

栄養面での注意点は、以下の通り。

- ビタミンの加熱損失

「ホットスムージー」は、加熱するため、ビタミンCや酵素など熱に弱い栄養素は、一部壊れる可能性がある。

これを避けるには、加熱は、「温める程度」にとどめるのが望ましい。

電子レンジを使う場合も、60℃程度を目安に温めるとよい。 - 糖分のとりすぎに注意

果物を多く入れすぎると、自然由来とはいえ、糖質の摂りすぎになってしまう可能性がある。

特に、空腹時に飲む場合は、血糖値が急激に上がることもあるため、バナナやリンゴなど甘味の強い果物は控えめにし、野菜とのバランスを意識することが重要である。 - スパイスの入れすぎに注意

スパイスは、健康効果が高い一方で、過剰に摂取すると、胃腸に刺激が強すぎる場合もある。

特に、辛みの強いスパイスや、体質に合わない香辛料を、多量に加えることは避けたい。

初めて使うスパイスは、少量から試すのがよい。 - 食事の代替としての活用は慎重に

手軽さゆえに、「ホットスムージー」だけで済ませてしまう人もいるが、栄養が偏るおそれがある。

特に、タンパク質や脂質が不足しやすいため、ヨーグルトやナッツ、豆乳などを加えることで、栄養価を補う工夫が求められる。

第4章 初心者でも簡単!おすすめホットスムージーレシピ3選

「ホットスムージー」は、一年を通じて手に入る食材を使えば、季節を問わず、毎日の食習慣に取り入れやすい。

一年を通して手に入る食材でも、「ホットスムージー」は、十分に楽しむことが出来る。

バナナやかぼちゃ、小松菜などは栄養価が高く、味のバランスも取りやすいため、初心者にとって心強い味方となる。

電子レンジでの加熱や保存にも一工夫加えれば、忙しい日々の中でも、健康習慣を美味しく続けることができるだろう。

ここでは、スーパーなどで、通年購入できる素材に限定し、初心者でも美味しく作れる、3つのレシピを紹介したい。

あわせて、電子レンジでの温めのコツや、作り置き・保存の方法についても見てみよう。

レシピ①:バナナときな粉の和風ホットスムージー

※豆乳ときな粉のたんぱく質に、バナナの自然な甘さ。

朝のエネルギーチャージに、ピッタリである。

材料(1杯分)〈推定カロリー:約200kcal〉

- バナナ:1本(約100g)約 86 kcal

- 無調整豆乳:150ml 約 70 kcal

- きな粉:大さじ1(約6g)約 30 kcal

- はちみつ:小さじ1(約7g)約 21 kcal

- シナモン:少々

作り方

- 材料をすべてミキサーに入れて攪拌する。

- 耐熱カップに注ぎ、電子レンジ(600W)で30秒→軽くかき混ぜ→追加20秒ほど温める。

※豆乳は、加熱しすぎると分離するため、温めすぎに注意。60〜65℃を目安に、止めるのがコツである。

※きな粉の香ばしさと、バナナの甘みが好相性。シナモンをひと振り加えると、ぐっと風味が豊かになる。

レシピ②:冷凍かぼちゃとヨーグルトのまろやかスムージー

※かぼちゃの自然な甘みと、ヨーグルトの酸味が合わさり、スパイスで深みのある味に仕上がる。

材料(1杯分)〈推定カロリー:約260kcal〉

- 冷凍かぼちゃ:100g 約 80 kcal

- プレーンヨーグルト(無糖):100g 約 62 kcal

- 牛乳(普通)または豆乳:150ml 牛乳:約 100 kcal

- はちみつ:小さじ1 約 21 kcal

- ナツメグまたはクミン:少々

作り方

- 冷凍かぼちゃは、耐熱容器に入れ、ラップをして、電子レンジ(600W)で2〜3分加熱。

- 他の材料と合わせてミキサーでなめらかに攪拌する。

- もう一度電子レンジで、30〜40秒ほど温める。

※冷凍かぼちゃは、年間を通して手に入り、甘味が強いので「ホットスムージー」向きである。

※ヨーグルトを使うことで、コクと酸味が加わり、朝にぴったりの味わいとなる。

レシピ③:小松菜とバナナのグリーンスムージー(まろやか版)

※野菜が摂れるうえに、飲みやすさも両立。クセがない小松菜は、スムージー初心者にもおすすめ。

材料(1杯分)〈推定カロリー:約220kcal〉

- 小松菜:1株(約70g)約 10 kcal

- バナナ:1本(約100g)約 86 kcal

- 牛乳または豆乳:150ml 牛乳:約 100 kcal

- はちみつ:小さじ1 約 21 kcal

作り方

- 小松菜は、あらかじめ軽く茹でるか、電子レンジで1分加熱してアクを抜く。

- 他の材料と一緒に、ミキサーで滑らかに攪拌する。

- 電子レンジで、30秒〜1分ほど温めて完成。

※バナナが苦味をやわらげ、青菜初心者にも飲みやすい組み合わせである。

※小松菜は、比較的クセが少なく、カルシウムや鉄分が豊富で、通年手に入る野菜の中でも、おすすめの一つである。

電子レンジでの温め方のポイント

電子レンジで温める際の、最大のポイントは、栄養価を守りつつ、美味しさを保つことである。

温度の目安は、60〜65℃程度。

これ以上になると、ビタミンCなどの、熱に弱い栄養素が、壊れやすくなる。

600Wの電子レンジなら、30秒ずつ加熱し、都度かき混ぜて、様子を見る方法が安全である。

ラップをふんわりかけて加熱すれば、蒸気の力で全体を均一に温めることができ、ムラを防げる。

手で触れて「温かいけど熱くない」と感じる程度が、適温である。

作り置きと保存について

「ホットスムージー」は、基本的に、その場で飲むのが最も美味しく、栄養も豊富であるが、時間がないときには、作り置きも可能である。

1〜2日以内に飲み切れる場合は、冷蔵保存可能。

再加熱時も、同じく60℃程度までが望ましい。

保存する際は、酸化を防ぐため、空気に触れにくい容器に入れること。

冷蔵保存:

攪拌した状態で密閉容器に入れ、冷蔵庫で24時間以内に、消費するのが理想である。

温め直しは、短時間ずつ様子を見て行う。

冷凍保存:

水分の多いレシピ(バナナやかぼちゃ中心)なら冷凍も可。

ただし、解凍後は、食感や風味がやや劣化するため、なるべく冷蔵保存の方が望ましい。

第5章 不足しがちな栄養素を効率的にとる!おすすめの組み合わせ

現代人の食生活では、偏りがちな栄養素がいくつかある。

特に、鉄分・カルシウム・ビタミンA群・ビタミンB群・ビタミンCなどは、意識しなければ、十分な量を摂取することが難しい、栄養素である。

「ホットスムージー」は、それらを一度に手軽に摂取できる点で、非常に優れた飲み物であり、野菜と果物の組み合わせ次第で、目的別に栄養を、強化することができる。

「ホットスムージー」おすすめの組み合わせ

これらの組み合わせは、すべて季節を問わず、手に入る食材を使用しており、1年を通して、実践できるのが特徴である。

冷蔵保存や電子レンジでの再加熱にも向いており、忙しい朝にもピッタリである。

以下に、栄養素ごとの「おすすめ」の組み合わせを紹介する。

【鉄分+ビタミンC】吸収を高めたいときに

ポイント:植物性の鉄分(非ヘム鉄)は、ビタミンCと一緒に摂ることで、吸収率が向上する。

- 小松菜(鉄分・カルシウム)

- キウイ(ビタミンC)

- にんじん(βカロテン)

- 無調整豆乳(たんぱく質+カルシウム)

【カルシウム+ビタミンB群】骨と代謝をサポート

ポイント:カルシウムは不足しやすく、ビタミンB群は、エネルギー代謝に関与。スムージーなら、どちらも無理なく取り入れられる。

- 小松菜(カルシウム)

- バナナ(ビタミンB6)

- 豆乳 or ヨーグルト(カルシウム+B群)

- シナモン(血行促進・香りづけ)

【ビタミンA群+C】美肌と免疫力を高めたいときに

ポイント:βカロテンは、油と一緒に摂取すると吸収が良くなる。ホットにすることで、消化もスムーズ。

- にんじん(βカロテン=ビタミンA)

- オレンジまたはパイナップル(ビタミンC)

- 青菜(βカロテン+鉄分)

- オリーブオイル(脂溶性ビタミンの吸収促進)

【トマト+きゅうり+レモン】抗酸化&デトックス系

ポイント:夏場や汗をかく季節に最適。ホットで飲めば、体内を冷やさず、むしろ、「温活効果」も期待できる。

- トマト(リコピン・ビタミンC)

- きゅうり(水分補給・カリウム)

- レモン(ビタミンC)

- クミンやミント(スパイスで風味アップ)

不足しがちな栄養素別・おすすめスムージーアレンジ

以下に、「不足しがちな栄養素(鉄分・カルシウム・ビタミンA群・B群・C群など)」を、効率よく摂取できるスムージーアレンジを、通年入手できる果物・野菜(オレンジ・キウイ・パイナップル・トマト・キュウリ・ニンジン・青菜など)で探ってみよう。

【鉄分+ビタミンC】吸収率アップ!キウイと小松菜のグリーンスムージー

おすすめ栄養素:

鉄分(非ヘム鉄)、ビタミンC

栄養ポイント:

ビタミンCを豊富に含むキウイが、小松菜に含まれる鉄分の吸収を助ける。

貧血予防や、女性に特におすすめ。

材料(1杯分)〈推定カロリー:約130〜150kcal〉

- キウイ:1個(約80g)【ビタミンC】

- 小松菜:1株(約70g)【鉄分・カルシウム】

- 無調整豆乳:150ml【植物性たんぱく質】

- はちみつ:小さじ1(任意)

【ビタミンC+食物酵素】美肌と疲労回復に!パイナップルとオレンジの爽やかスムージー

おすすめ栄養素:

ビタミンC・消化酵素・クエン酸

栄養ポイント:

WのビタミンCで、コラーゲン生成や免疫力向上に役立つ。パイナップルの酵素で、消化促進や疲労回復効果も。

材料(1杯分)〈推定カロリー:約120〜130kcal〉

- パイナップル(冷凍でも可):100g【ビタミンC・酵素】

- オレンジ:1個(約100g)【ビタミンC・クエン酸】

- 水または炭酸水(無糖):100ml

- はちみつ:小さじ1(任意)

【ビタミンA群+B群+カルシウム】青菜とバナナのまろやか栄養スムージー

おすすめ栄養素:

ビタミンA(βカロテン)、B群、カルシウム

栄養ポイント:

脂溶性ビタミンA(青菜)+乳製品の脂質で吸収率アップ。バナナは、ビタミンB群・マグネシウムも補える。

材料(1杯分)〈推定カロリー:約180〜200kcal〉

- バナナ:1本(100g)【ビタミンB群】

- 牛乳:150ml【カルシウム・ビタミンB2】

- はちみつ(または甘酒):小さじ1

【カリウム+クエン酸】むくみ予防&代謝サポートに!トマトとパイナップルのスムージー

おすすめ栄養素:

カリウム・クエン酸・ビタミンC・リコピン

栄養ポイント:

トマトのリコピン(抗酸化)と、パイナップルのクエン酸が、疲労回復と美肌に◎。

カリウムも、豊富でむくみ防止に役立つ。

材料(1杯分)〈推定カロリー:約110〜130kcal〉

- トマト:1個(約100g)【リコピン・カリウム】

- パイナップル:80g【クエン酸・ビタミンC】

- 無調整豆乳:100ml

【ビタミンA+C+カルシウム】にんじん×オレンジ×小松菜の免疫アップスムージー

おすすめ栄養素:

βカロテン(ビタミンA)、ビタミンC、カルシウム

栄養ポイント:

にんじんと小松菜で、βカロテン+カルシウムを、オレンジでビタミンCを補える、「美容・免疫力強化スムージー」である。

脂溶性のビタミンAは、オイルと一緒にとることで、吸収効率が高まる。

材料(1杯分)〈推定カロリー:約140〜160kcal〉

- にんじん:1/2本(約70g)【ビタミンA(βカロテン)】

- オレンジ:1個(約100g)【ビタミンC】

- 小松菜:1株(約70g)【カルシウム・鉄分】

- 無調整豆乳:100ml(または水でも可)

- オリーブオイル:小さじ1/2(脂溶性ビタミンの吸収をサポート)

ほかにも、にんじんは、以下の組み合わせでも相性抜群。

- にんじん+りんご+レモン:定番の美肌・整腸系スムージー

- にんじん+トマト+パイナップル:リコピンとβカロテンの抗酸化パワー強化

- にんじん+バナナ+豆乳:まろやかで飲みやすく、朝食代わりにも最適

補足:栄養素の吸収を高めるコツ

| 栄 養 素 | 吸収率を上げる食材・条件例 |

|---|---|

| 非ヘム鉄 | ビタミンC(キウイ・柑橘)と一緒に摂取 |

| ビタミンA(βカロテン) | 油脂(牛乳・豆乳・アボカド)と一緒に摂取 |

| ビタミンB群 | 加熱に弱いため、生のまま or 加熱を最小限に |

| カルシウム | ビタミンDやたんぱく質と一緒に(牛乳・豆乳など) |

第6章 ホットスムージーはどんな人におすすめ?

「ホットスムージー」は、体を内側から温めながら、不足しがちな栄養素を、手軽に補える“飲む健康食”である。

野菜や果物だけでなく、スパイスやシード類、ドライフルーツなどを、自由に組み合わせることで、味や香りのバリエーションが広がり、楽しみながら健康を目指すことができる。

以下のように、「ホットスムージー」は、特定の悩みを抱えた人だけでなく、誰にでも合った形で取り入れることができる。

目的に応じて食材を選び、1日1杯から生活に取り入れることで、健康維持や体調改善に大きく寄与する可能性がある。

ここでは、特に、「ホットスムージー」を、取り入れるとよいとされる人々について、見てみよう。

冷え性に悩んでいる人

冷え性は、季節を問わず多くの人に見られ、特に、女性に多い悩みである。

「ホットスムージー」に、ジンジャー(しょうが)パウダーやシナモンを加えることで、体の芯からじんわりと温める効果が期待できる。

夏の冷房による、“夏冷え”対策にも有効である。

忙しい朝に栄養をとりたい人

朝は、時間がない、食欲がないという人には、「ホットスムージー」がピッタリである。

ミキサーで材料を混ぜて温めるだけで、短時間で栄養が補える。

オートミールやチアシードを加えれば、腹持ちもよく、慌ただしい朝でも、満足感が得られる。

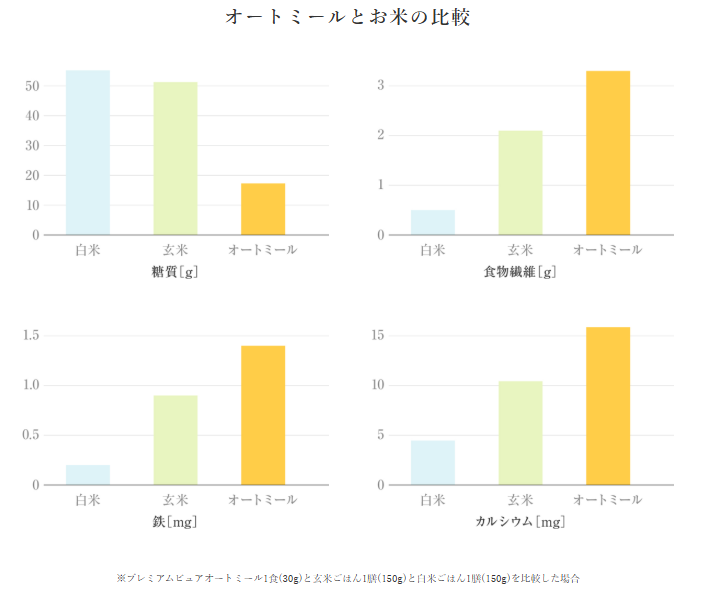

オートミールとは

オーツ麦を食べやすく加工したシリアル

オーツ麦の殻の形が燕(つばめ)の姿に似ていることから燕麦(えんばく)、又は地域によってはカラス麦などとも呼ばれています。オーツ麦を蒸す、挽き割る、ローラーで平たく伸ばすなどの加工を施し、調理しやすくなっています。オートミールは精白を行なわず、外皮を残したまま加工されるため、栄養が豊富で、最近では安全で健康的な離乳食、美容やダイエット食として注目されています。

優れた栄養

オートミールは、植物性たんぱく質が精白米の約2倍で、日本人に不足しがちなカルシウムや鉄分といったミネラルも多く含まれています。

また、ビタミンB1や、抗酸化作用のあるビタミンEなどのビタミンも豊富です。なかでも食物繊維は精白米の約20倍、玄米の約3.5倍もの量が含まれています。

オートミールの食物繊維の特徴は、水溶性と不溶性の両方の食物繊維をバランスよく含み、効果的に体に作用することです。水溶性食物繊維に含まれるβグルカンは血液中のコレステロールを排出させる働きなどがあり、不溶性食物繊維は整腸作用に優れています。引用元:オートミール オートミールとは

野菜や果物の摂取量が少ない人

現代人は、野菜・果物の摂取量が、慢性的に不足している。

「ホットスムージー」なら、ニンジン、ほうれん草、トマト、バナナ、キウイなどを、まとめてとることができる。

さらに、ドライデーツやレーズンを加えれば、自然な甘さと鉄分も補給できる。

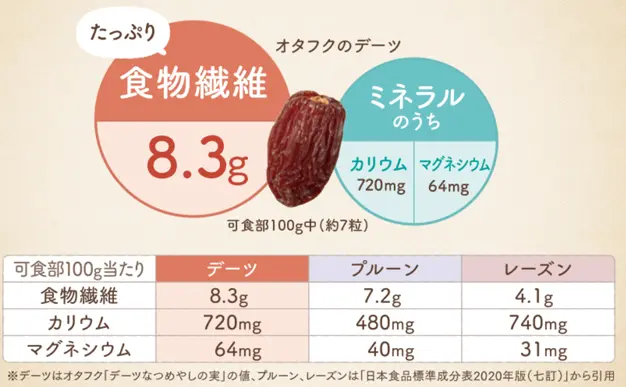

ドライデーツとは

デーツは、ヤシ科の高木「ナツメヤシ」の実です。中近東諸国では、代表的な果実として多くの人々に日常的に食べられています。

現在では、中近東やアメリカなどで生産され、世界中へ輸出されています。

木に実をつけたまま自然乾燥し、太陽の光を浴びて樹上で完熟していくデーツはいわば天然のドライフルーツ。黒糖や干し柿に似たコク深い甘みある味わいで、食物繊維やカリウムが豊富。特に女性の間でスーパーフードともいわれスイーツ代わりとしても人気の果実です。デーツの木であるナツメヤシは、旧約聖書に登場する「生命の樹」のモデルともいわれ、イスラム教の聖典コーランでは「神の与えた食物」とされています。

イスラム教徒がラマダン(断食月)明けに最初に口にするのがデーツといわれるほど、中近東諸国では欠かせない食べ物。古代から愛用され美の象徴とされるクレオパトラも愛した果実といわれています。引用元:オタフクソース 「デーツ」は栄養価の高いドライフルーツ

健康的にダイエットしたい人

低カロリーかつ栄養バランスのよい「ホットスムージー」は、無理のないダイエットの味方である。

豆乳やヨーグルトをベースに、クミン、ターメリックなどのスパイスを加えれば、代謝アップにもつながる。

甘みは、ドライアプリコットやハチミツで、自然に調整可能である。

ドライアプリコットとは、杏(あんず)を乾燥させた食べ物のこと。砂糖不使用のものも多く、天然の甘さがあり、そのまま食べられるドライフルーツの一種です。

アプリコットドライフルーツの栄養価は?

バラ科サクラ属の植物である杏(あんず)。ジャムやドライフルーツとしても人気のフルーツです。そんな杏を乾燥させた「ドライあんず」には、どんな栄養が含まれるのでしょうか?

ドライアプリコットの栄養成分

アプリコットドライフルーツの栄養価は、水分が抜けて栄養素が凝縮している分、とても高いです。中でも、食物繊維、カリウム、鉄分、βカロテンが豊富。そのため、干しあんずの効能は、栄養補助・美容・健康など多岐にわたります。

ドライフルーツの効能に、「むくみ解消」がありますが、これはカリウムの利尿作用のため。ちなみに、ドライフルーツのカリウムランキングは、ドライトマト、クコの実に次いで、アプリコットが3位です。但しカリウム制限がある場合、ドライアプリコットの食べ過ぎには注意が必要ですよ。

引用元:小島屋 アプリコットドライフルーツの栄養価は?

便秘や肌荒れが気になる人

食物繊維・ビタミン・ミネラルを一度に摂れる「ホットスムージー」は、腸内環境の改善と美肌ケアに最適である。

チアシードやフラックスシード(亜麻仁)を加えることで、整腸作用が高まり、便通の改善も期待できる。

肌の調子も内側から整いやすくなる。

チアシードとは

チアシードとは、メキシコやグアテマラ原産のシソ科の1年草「チア(chia)」という植物の実です。

ゴマよりも小さな粒ですが驚くほどの栄養価を秘めており、その力は「水とチアシードさえあれば生命を維持できる」という話が生まれるほど。 身体によいといわれるオメガ3系脂肪酸、αリノレン酸を豊富に含み、シードとしてだけではなく「チアシードオイル」の原料にもなっています。

味は無味無臭ですが、水などの液体に入れると水分を吸収して10倍以上に膨らみ、ゼリー状になるという大きな特徴が。 そのプチプチ、プルプルした食感から、ドリンクやスムージー、デザートなどのアクセントとして楽しまれ、「ほんの一匙で栄養満点!」と人気の食材です。

引用元:かわしま屋 チアシードとは?食べ方と効果【管理栄養士監修がお応えします】

スパイスやシード類を楽しみたい人

健康志向の高まりとともに、スーパーフードとして知られるカカオニブ、かぼちゃの種、ナッツ類(アーモンド、クルミ)なども、スムージーに加える人が増えている。

香りを楽しむスパイスとしては、カルダモン、クローブ、ナツメグも人気であり、自分好みにアレンジができる点も魅力である。

スーパーフード「カカオニブ」とは?

カカオ豆はカカオフルーツという果実の種子であることはご存知でしょうか?

カカオフルーツは、主に赤道付近の暖かい気候の地域で栽培されていて、「テオブロマ・カカオ」という学名がついている植物の果実です。

テオブロマの意味はギリシャ語で「神の食べ物」。この学名からもカカオフルーツが貴重なものだということが感じられます。

このカカオフルーツはカカオポッドとも呼ばれていて、中には果肉(カカオパルプ)と種子(カカオビーンズ)が入っています。そのカカオフルーツから取り出した果肉と種子を一緒に発酵・乾燥させることで、この種子がカカオ豆となり、チョコレートの原料となります。

カカオニブとはこのカカオ豆をロースト(焙煎)し、細かく砕いたものを指します。

チョコレートにする場合は、このカカオニブをすり潰して液状にし、砂糖を加えて練り上げ、冷やし固めます。

引用元:ダンデライオン・チョコレート スーパーフード「カカオニブ」とは?

つまり、カカオニブはそのまま食べると、カカオ分100%のチョコレートを食べているのと同じということになります。

カカオ分100%のチョコレート、食べたことがある方はご存知かと思いますが、甘みが全くなく、苦味と酸味が強く感じられ、薬か!?と思うことが多いです(もちろん中には美味しくて食べやすいカカオ分100%のチョコレートもあります)。

第7章 ホットスムージーを習慣にするコツ

「ホットスムージー」は、健康維持や体調管理に効果的であるが、継続することが、最大の課題である。

せっかく体に良いことを始めても、面倒に感じたり、飽きてしまったりしては、意味がない。

「ホットスムージー」は、「がんばらずに、ゆるく、でも続ける」ことが大切である。

完璧を求めず、心地よく取り入れていけば、やがて毎日の生活に欠かせない、存在となるであろう。

ここでは、「ホットスムージー」を日常生活に無理なく取り入れ、長く続けるためのコツを紹介したい。

- まずは週2〜3回から始める

最初から、毎日作ろうと意気込むと、かえって負担になりやすい。

まずは、週2〜3回、朝や夜の決まったタイミングに、取り入れることが望ましい。

気軽に始めることで、作ることや飲むことに慣れていき、自然と習慣化しやすくなる。 - 自分の「定番レシピ」を作る

「これを作れば間違いない」という、定番レシピをいくつか持っておくと、迷いなくスムーズに調理できる。

たとえば、鉄分を補うための小松菜+バナナ+豆乳+シナモンや、美肌ケア用のニンジン+オレンジ+ヨーグルト+チアシードなど、自分の目的に合った組み合わせを、用意しておくと良い。 - 冷蔵・冷凍保存を活用する

忙しい日は、材料を切るのも面倒に感じがちである。

あらかじめカットした野菜や果物を、冷凍保存しておけば、必要な分だけ取り出して、すぐにミキサーにかけることができる。

できあがったスムージーは、密閉容器に入れ、冷蔵庫で1日程度保存も可能である。

ただし、再加熱時は沸騰させず、50〜60℃程度に温めることが、栄養素の損失を防ぐコツである。 - 季節に応じたアレンジを楽しむ

1年中同じレシピでは、飽きてしまう。

春は、いちご+バナナ+豆乳、夏は、パイナップル+キウイ+きゅうり、秋は、柿+にんじん+シナモン、冬は、りんご+しょうが+はちみつなど、季節感を楽しめる食材を取り入れると、続けるモチベーションになる。 - SNSや日記で記録する

インスタグラムやX(旧Twitter)などで、自分の作ったスムージーを、記録している人も多い。

写真に残すことで、モチベーションが維持できるほか、見返して、お気に入りのレシピを見つける楽しさもある。

また、体調や肌の変化を、日記にメモするのも、続けるうえでの励みとなる。 - 市販のスムージーを活用する日もOK

どうしても作る時間が取れない日は、市販のスムージーを、電子レンジで温めて飲むのも一つの手である。

無理をせず、手抜きも含めて続けていくことが、長い目で見た健康習慣には、重要である。

第8章 まとめ

「ホットスムージー」は、野菜や果物の栄養を、まるごと摂取できるうえに、体を内側からやさしく温めてくれる、まさに、“おいしい健康習慣”である。

「ポタージュ」と異なり、加熱しすぎずに、食材本来の風味や栄養素を活かせる点も、魅力の一つだ。

電子レンジでの温めも上手に行えば、ビタミンCなど熱に弱い栄養素も、比較的しっかりと摂取できる。

また、オレンジ・キウイ・パイナップルといったフルーツや、にんじん・トマト・青菜などの野菜を上手に組み合わせることで、鉄分・カルシウム・ビタミン群など、現代人に不足しがちな栄養素を、効率よく補える点も見逃せない。

さらに、シナモンやクミン、しょうがといったスパイス、チアシードや亜麻仁シード、ドライフルーツを加えることで、味にも栄養にも奥行きが生まれ、飽きずに続けやすい。

特に、冷えを感じやすい方や、朝食をスムーズにとりたい方、健康に気をつかいたいけれど、料理に時間をかけられない方にとって、「ホットスムージー」は、理想的な選択肢となる。

一年を通して手に入る食材を使えば、季節を問わず、楽しめるのもポイントである。

まさに、「温活」と「健康」と「おいしさ」を、一度に叶えるこの一杯を、日々の暮らしに、取り入れてみてはいかがだろうか。