2025年4月、トランプ政権がついに「相互関税」を発動した。

再びアメリカ大統領の座に返り咲いた、トランプ大統領が掲げた「アメリカ・ファースト」政策だ。

その象徴的な施策として発動されたのが、「相互関税」と呼ばれる貿易措置である。

この新たな関税制度により、日本からの輸入品に対して、最大「24%」の追加関税が課されるという報道がなされ、国内外に大きな衝撃が走った。

とりわけ、自動車、電化製品、日用品といった輸出産業への影響が懸念されている。

しかしながら、ここで一つの根本的な問いが浮かび上がる。

「24%」もの関税が課されたら、日本製品の競争力は、維持できるのか?という事だ。

実際のところ、海外における日本製品は、依然として「高品質でありながら価格が安い」というブランド価値を保っている。

その背景には、1990年代以降に続いた、長期的なデフレにより、日本国内の物価や賃金が上がらなかったことがある。

このことが、結果として、日本製品を「世界的に見て割安な存在」として、際立たせる要因となっている。

ここでは、「24%」の関税という、高い障壁が課された状況においても、日本製品がなぜ依然として、選ばれるのかを見ていきたい。

デフレによって形成された「価格の優位性」、そして世界が求める「日本製」の本質的な価値とは何かを掘り下げてみよう。

日本製品は競争力を維持できるのか?

「24%」という高関税が課されたとしても、日本製品は、国際市場で競争力を維持できるのか?

この問いに対しては、「条件付きで、十分に維持可能である」というのが、現実的な見解であろう。

第一に、日本製品は、圧倒的な品質の高さを誇っている。

精密機器、部品、医療機器、工作機械など、世界でも替えの効かない製品群を持ち、BtoB市場では、不可欠な存在である事は間違いない。

これらは、価格だけでなく「信頼性」「耐久性」「サポート体制」において選ばれているのであり、多少の価格上昇は許容されやすい。

第二に、長引くデフレと「円安」によって、日本製品の国際的な価格競争力は、むしろ強まっていると感じる。

特に、現在のような「1ドル=150円台」の「円安」環境下では、日本から見れば、関税分のコスト増であっても、現地通貨で見れば、価格はまだ割安感が残る。

この点が、他国の製品との価格差を相殺しているのだ。

第三に、「クールジャパン」に代表される、無形資産としてのブランド価値があると考えられる。

アニメ、ゲーム、和食、工芸、ファッションといった文化コンテンツに支えられ、「日本製=信頼・美意識・品質」というイメージが、広く浸透しているのは周知の事実だ。

このイメージは、単なる製品比較を超えた「選ばれる理由」であって、価格以外の競争力を支えているのだ。

ただし、競争力の維持には、いくつか前提条件があって、ひとつは、企業側の不断の技術革新とコスト管理である。

品質が良いだけでは、いずれ他国も追いついてくる。

絶えず新しい価値を、創出し続けることが必要不可欠だ。

もう一つは、日本人自身が、自国製品の価値を正しく認識し、内需を活性化することである。

過度な価格競争や、過剰サービスが常態化している現状では、持続的な利益確保が難しい。

「デフレマインド」からの脱却とともに、適正価格への理解が不可欠なのだ。

したがって、日本製品は、今後も十分な競争力を維持し得るが、それは「与えられた強さ」ではなく、「育て続ける強さ」である。

長期デフレが生んだ「日本人だけが気づいていない価格の安さ」

日本経済は、1990年代のバブル崩壊以降、約30年にわたりデフレ傾向が続いてきた。

企業は、価格を上げることを避け、労働者の賃金もほとんど上昇せず、結果として、物価の上昇も抑えられたままだった。

これは、日本国内においては、消費者にとって、歓迎される傾向であったかもしれないが、グローバルな視点で見ると、まったく異なる現象を生んでいる。

世界がインフレの波にさらされ、製品価格やサービスの対価が上昇していく中で、日本だけが「安くて良いものを作り続ける国」として残ったのである。

日本人自身は、この価格水準を「普通」と感じているが、海外の消費者にとっては、明らかに異常なほど安く映る。

例えば、日本で1万円で販売されている高性能の炊飯器が、同等性能の欧米製品では2倍、3倍の価格であることも珍しくない。

この「デフレの遺産」とも言うべき価格の安さが、日本製品の国際競争力を、陰で支えている構造は、想像以上に根深い。

1990年代から続いた日本のデフレ

日本のデフレは、1990年代後半から本格的に進行し始めた。

特に、消費者物価指数(CPI)が、前年同期比でマイナスを示すようになったのは、1999年以降で、これがデフレの始まりとされている。

「デフレの時代」は、いつからいつまでか?

「平成」は、日本が戦後初めて経験する「デフレの時代」でした。

引用元:財務省統計局 「平成」は、どのような時代だったか?~人口減少社会「元年」、非正規雇用、女性活躍、デフレ~

消費者物価指数(総合指数)は、戦後一貫して上昇してきましたが、平成11年(1999年)以降は、一時期を除き、継続して下落するようになりました。これが再び上昇に転じたのは、25年(2013年)です。物価は、大きな経済危機や原油価格の暴落などがあった年には、一時的に下落することがあります。このため、「デフレ」という言葉を使うのは、一般に、2年間以上、物価の下落が続いたときです。

したがって、消費者物価指数(総合指数)の前年比上昇率からみると、物価が下落に転じてから2年後の13年(2001年)から24年(2012年)までの時期を、「デフレの時代」ということができると思います。

デフレの主な原因として、以下の3つが挙げられる。

- 供給面の構造要因:

中国などからの安価な輸入品の増加、技術革新、流通の合理化などが物価を押し下げた。 - 需要面の要因:

景気の低迷により需要が減少し、物価下落を招いた。 - 金融要因:

バブル崩壊後の不良債権問題により、金融機関の貸し出しが抑制され、経済活動が停滞した。

これらの要因が複合的に作用し、日本は長期的なデフレに陥ったと思われる。

さらに、人口減少と高齢化も需要減少を招き、デフレを深刻化させる要因となったとされる。

外国人から見た日本製品は、「高品質で信じられないほど安い」

海外の消費者にとって、日本製品は「信頼できて長持ちする」存在である。

たとえば、文房具、調理器具、美容家電、自動車、さらにはアニメ関連グッズに至るまで、「日本製」というだけでプレミア感が生まれる。

価格に対する品質の高さは、いわば「ブランド」そのものであり、仮に「24%」の関税が課されたとしても「それでも買いたい」と思わせる強さがある。

現に、日本製の炊飯器やカメラは、関税を含めても、他国製品より安い場合すらある。

日本人の価格感覚と、世界とのギャップ

日本人は、「自国製品の魅力」に、気づくことが出来ていない。

もっと言えば、「お得さ」にも、日本人自身が気づいていない。

国内では、価格や品質に対して、「これくらいで当たり前」という感覚が根強く、「日本製が特別安い」という自覚を持つ人は少ない。

しかし、世界的には、「異常なまでに安くて良い製品」という認識が広がっている。

長期デフレと賃金停滞が生み出した構造的な割安感は、今や、日本の輸出産業にとって、極めて重要な武器となっている。

染みついた日本人のデフレマインド

国内には、依然として根強い「デフレマインド」が存在する。

日本人の消費者心理には、長年のデフレを通じて「モノの値段は上がらない」「高い物は売れない」「同じ物なら安い方が良い」という意識が深く根付いている。

これは「デフレマインド」と呼ばれ、企業や個人の行動様式にまで、影響を及ぼしている。

これは「価格が上がること=悪いこと」「安くなければ売れない」という考え方であり、企業や消費者の行動を長年縛ってきた。

たとえば、価格改定を実施する飲食チェーンが「申し訳ありません」と頭を下げる姿は、日本では日常的な光景である。

これは、「価格が上がる=悪」と捉える、消費者感覚があるからに他ならない。

しかし、世界を見渡せば、原材料や人件費が高騰すれば、商品価格が上がるのは当然であり、むしろそれを受け入れる文化の方が、主流である。

この「染みついたデフレ感覚」が、実は、日本の国際競争力の把握を、曇らせている。

多くの日本人は、今の日本製品が「高い」と感じているが、円安や国際価格水準を踏まえれば、日本製品はむしろ「安すぎる」と評価されているのが実態である。

「24%」の関税が課されたとしても、なお「安くて高品質」という評価が変わらないのは、この「デフレマインド」によって、自国の製品価値を過小評価しているからである。

「デフレマインド」から脱却し、「適正な価格」を受け入れる感覚を、日本人自身が持たなければ、企業は利益を確保できず、賃上げや投資にもつながらない。

すなわち、日本経済の持続的成長には、価格に対する意識の正常化が不可欠なのである。

日本人の価格感覚

日本人の価格感覚は、長年続いたデフレの影響により、「価格は上がらないもの」「良い物でも安く買えるのが当然」という意識が根付いている。

この感覚が染みついた背景には、1990年代のバブル崩壊後、長く続いたデフレ経済がある。

実際に、日銀が公式にデフレを認めたのは1999年であり、それ以降も、賃金上昇なき低価格競争が続いた。

これにより、消費者は「価格は据え置きで当然」という意識を持つようになった。

しかし、グローバル市場では、価格は常に変動し、コストが上がれば、価格も上がるのが常識である。

この感覚のギャップが、国内で「高い」と感じられる商品が、海外では「異常に安い」と評価される理由の一つでもある。

例えば、コンビニの弁当が500円前後で買えることに驚く外国人旅行者は少なくない。

これは、価格競争が激しく、企業がコスト削減に努めてきた結果であり、日本国内では「普通」とされる水準である。

一方、世界的にはインフレ傾向が続き、モノやサービスの価格は年々上昇している。

加えて、円安が進行した今、日本の製品は海外から見ると非常に「安く見える」状態となっている。

たとえば、海外では100ドル相当の価値と感じられる日本製のバッグや文房具が、日本国内ではその半額以下で手に入ることも珍しくない。

このように、日本人が感じる「適正価格」と、外国人が感じる「お得感」には明確なギャップがあるのだ。

そのため、たとえ「24%」の関税が上乗せされたとしても、日本製品は依然として「高品質で安い」と評価され、競争力を保てる可能性は高い。

むしろ、今後の日本経済のためには、日本人自身がこの「価格のズレ」に気づき、自国の製品価値を再認識することが求められている。

「関税」では止まらない「クールジャパン」の勢い

日本製品は、単なる「物」ではなく、「文化」とセットで売れている。

アニメやゲーム、和食、着物、伝統工芸、日用品に至るまで、「日本らしさ」が付加価値として機能している。

これ等は、「クールジャパン」と称され、海外の観光客から注目され、世界的な広がりを見せている。

特に、近年は「多少高くなっても本物が欲しい」というニーズが強く、関税が価格に上乗せされたとしても、購買意欲はさほど下がらないと推測できる。

むしろ、関税の存在が「正規輸入品」であることの証と捉えられ、信頼性の強化にも、つながると考えられる。

「クールジャパン」とは

「クールジャパン」とは、日本独自の文化や製品・サービスが、海外で高く評価される現象や政策を指している。

政府の文化発信政策としても知られているが、民間から自然発生的に、世界へ広がってきた側面もある。

クールジャパンとは、世界から「クール(かっこいい)」と捉えられる(その可能性のあるものを含む)日本の「魅力」です。

「食」、「アニメ」、「ポップカルチャー」などに限らず、世界の関心の変化を反映して無限に拡大していく可能性を秘め、様々な分野が対象となり得えます。

世界の「共感」を得ることを通じ、日本のブランド力を高めるとともに、日本への愛情を有する外国人(日本ファン)を増やすことで、日本のソフトパワーを強化します。

引用元:内閣府ホームページ 知的財産戦略推進事務局 クールジャパン戦略

クールジャパンの主な分野一覧と概要

「クールジャパン」と呼ばれる代表的な分野を、体系的に挙げて、順番に深掘りしてみよう。

| 分 野 | 主な内容 | 特徴・海外人気の理由 |

|---|---|---|

| ① アニメ・マンガ | 『ワンピース』『鬼滅の刃』『ドラゴンボール』など | 世界中で愛読・視聴される。文化的な共感と表現力の高さ。 |

| ② ゲーム | 任天堂、ソニー、スクエニなど | 高品質、物語性、キャラクター性に強み。 |

| ③ ファッション | 原宿系、和服、ストリートブランドなど | 個性的で独自性が高く、海外の若者文化にも影響。 |

| ④ 食文化 | 寿司、ラーメン、和牛、だし、和菓子など | ヘルシー、繊細、芸術性があると評価される。 |

| ⑤ 工芸・デザイン | 漆器、陶器、和紙、刃物など | 「職人技」「用の美」が海外で再評価。 |

| ⑥ 建築・空間デザイン | 和建築、ミニマリズム、茶室、庭園など | 静寂と自然調和、禅思想の美しさが人気。 |

| ⑦ 映画・ドラマ | 黒澤明から新海誠、ジブリまで | 独自の物語構造・映像美が国際映画祭で高評価。 |

| ⑧ 音楽(J-POP・邦楽) | YOASOBI、Perfume、King Gnu、初音ミクなど | クールで洗練されたサウンド、アニメと連動して人気。 |

| ⑨ 文学・小説 | 村上春樹、東野圭吾、吉本ばなななど | 繊細な心理描写と日本的風景が海外読者に人気。 |

| ⑩ 観光・文化体験、インバウンド | 京都、奈良、温泉、忍者、茶道、祭りなど | 「非日常」を味わえる体験として魅力。 |

| ⑪ テクノロジー文化 | ロボット、アニメ型AI、ガジェット | 実用性とユーモアの融合が評価。 |

| ⑫ カワイイ文化 | サンリオ、すみっコぐらし、メイド文化 | 独自の可愛さが欧米とは異なる魅力を持つ。 |

| ⑬ スポーツ文化 | 野球、相撲、武道(柔道・剣道)、eスポーツ | 精神性・礼儀を重視したスタイルが支持される。 |

| ⑭ 教育・思考法 | 書道、禅、論理と感性の融合 | 世界の教育関係者から関心が高い。 |

①【アニメ・マンガ】〜クールジャパンの象徴〜

アニメ・マンガは、今や、「日本だけの文化」ではなく、世界中の価値観や創造性を刺激する、共通語となっている。

そして何より、日本人独特の「細部へのこだわり」「日常の尊さを描く視点」は、他の国にはない魅力として、受け入れられ続けている。

🌏 海外人気の背景

- ストーリーの深さと多様性:

子ども向けから大人向けまで幅広いジャンル。人生哲学や社会問題をテーマにする作品も多い。 - キャラクターの魅力:

視覚的に個性的で、感情移入しやすい。コスプレやグッズ文化とも連動。 - アートスタイルの独自性:

欧米のアニメとは違う、繊細で芸術的な映像表現が注目されている。 - インターネットと配信の拡大:

NetflixやCrunchyrollなどを通じて、海外でもリアルタイムで視聴可能になった。

🌟 代表的な人気作品とその特徴

- 『ドラゴンボール』:世界的知名度。バトルアクションの原点。

- 『ONE PIECE』:世界観と冒険のスケールが巨大。多言語に翻訳。

- 『鬼滅の刃』:映像美と人間ドラマで世界的ヒット。映画も歴代興行収入記録。

- 『進撃の巨人』:現代社会への問題提起的なメッセージが国際的に評価。

- 『スタジオジブリ作品』:『千と千尋の神隠し』など、自然や命をテーマにした作品が欧州で特に高評価。

💹 経済インパクト

- アニメ産業全体の市場規模(2023年):約3兆円超

- 海外売上比率:4割以上が海外市場向け(近年はアジア・北米が中心)

- ライセンス収入・キャラクター商品:世界中でTシャツ、フィギュア、ぬいぐるみ、コラボ商品が売れる

日本動画協会による「アニメ産業レポート2024」の発刊記念セミナーが2024年12月20日に都内で開催され、23年のアニメ産業市場は前年比114.3%増の3兆3465億円で史上最高値を更新し、業界市場も前年度比125.4%の4272億円となったことが報告された。

「アニメ産業市場」は周辺産業まで含めた広義の市場、「アニメ業界市場」はアニメの映像制作そのものの狭義の市場を指している。2023年の産業市場、及び前年比は次の通りだ。テレビ:973億円(103.18%)、映画:681億円(86.75%)、ビデオパッケージ:362億円(94.03%)、配信:2501億円(151.39%)、商品化:7008億円(104.71%)、音楽:267億円(97.45%)、海外:17222億円(118.02%)、遊興:3370億円(113.05%)、ライブエンターテインメント:1081億円(111.21%)、総計3兆3,465億円(114.30%)。

以下、各分野の特徴的な動向を紹介する。テレビアニメでは製作ボリュームはさほど変わっておらず、制作費の上昇が市場拡大に影響していると思われる。このうち人件費の上昇に、制作費の上昇が追い付いていない場合もあり、業界の構造改革や予算の適切配分は継続した課題のようだ。

引用元:アニメハック 日本動画協会「アニメ産業レポート2024」発刊 アニメ産業市場は3.3兆円で過去最高に

また放送枠では午後11時前後の枠が新たなアニメ枠として定着しており(日本テレビ「葬送のフリーレン」、MBS・TBS「呪術廻戦」など)、テレビ局でも事業部を設けてキャラクタービジネスの収益を拡大する傾向も見られる。一方で夕方枠やキッズ向けシリーズは縮小もあるようだ。

クリエイターへの分配に関してはレポートの総括部でも、メディアによる語りのみでなく、アニメーター/制作スタジオ(制作会社)、プロデュース企業/製作委員会など当事者間の交渉・折衝の重要性が指摘されている。

🔧 現在の課題

- 制作現場の過酷さ(低賃金・長時間労働)

- 翻訳・文化ローカライズ(製品やサービスを特定の地域や国の文化や習慣に合わせて最適化すること)の難しさ

- 著作権・海賊版対策

②【ゲーム】〜世界を魅了する日本の“遊び”の力〜

🎮 日本ゲームの世界的地位

- 任天堂・ソニー・セガ・スクウェア・カプコン・バンダイナムコなど、世界に名だたるゲーム企業の多くが日本発。

- 1980年代のファミコンブーム以降、日本がゲームカルチャーの中心を牽引してきた。

- 最近はeスポーツやスマホゲーム、VR・ARなども含めてグローバル展開。

🌍 海外での人気理由

- キャラクター性の強さ:マリオ、ピカチュウ、ゼルダなど、世界的に認知されたキャラが豊富。

- ストーリー性の深さ:RPG(ロールプレイングゲーム)では物語重視の作りが評価されている(例:FFシリーズ)。

- ゲームバランスの良さ:プレイヤーの成長感や「達成感」が計算されており、やみつきになる。

- 独自の美意識と世界観:『ゼルダ』『大神』『ペルソナ』など、美術的価値がある作品も多数。

⭐ 代表的な人気タイトルとその特長

- スーパーマリオ(任天堂):シンプル操作×奥深い設計で世界中の子どもに愛されている。

- ポケットモンスター(ポケモン):ゲーム+アニメ+カードでの複合展開。全世界で大ブーム。

- ファイナルファンタジー(スクウェア・エニックス):壮大なストーリーと音楽、グラフィック技術の革新。

- ゼルダの伝説(任天堂):オープンワールドRPGの革新者として再評価。

- ストリートファイター(カプコン):eスポーツでも根強い格闘ゲーム。世界大会開催中。

- どうぶつの森:コロナ禍で大ヒット。“癒やし”を世界に届けたゲーム。

💹 経済インパクト(2023年時点)

- 日本のゲーム市場規模:2兆円超

- 輸出比率:およそ6割が海外市場向け(北米・欧州がメイン)

- ライセンス・グッズ:映画展開などの周辺ビジネスが巨大化

“ファミ通ゲーム白書2024”にて、2023年の国内ゲーム市場規模が前年比4.6%増の2兆1255億円であることが判明した。

とくに推移が目立つのは前年比27.5%増の家庭用ゲームハード。プレイステーション5(PS5)の販売増加と、Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)の売れ行きが長期間に及んでいることが主な原因となっている。2022年に微減となったゲーム人口も2023年は前年比2.8%増の5553万人に持ち直した。

引用元:ファミ通.com 2023年の国内ゲーム市場規模は前年比4.6%増の2兆1255億円。“ファミ通ゲーム白書2024”で過去20年の国内市況推移を紹介

🎯 最新トレンド

- eスポーツ:『スト6』や『スマブラ』が世界大会で注目

- モバイルゲーム:『原神』(中国)に刺激を受け、日本も高品質化が進む

- レトロゲーム人気:海外ではファミコン・スーファミ世代の再評価も進行中

🛠️ 課題と今後の展望

- 制作コストの高騰とスタッフ不足

- グローバル化対応(翻訳・文化差対応)

- インディーゲームの台頭への対応と連携

③【ファッション】〜“個性”と“感性”が海外を魅了する日本の装い〜

日本のファッションは、“静けさ”と“奇抜さ”を行き来する独自の世界観が魅力。

大量生産と一点物、サブカルと伝統美、両方を併せ持つ国は、なかなかないだろう。

今後も、日本発のファッションは、“世界が驚く個性”として輝き続けるに違いない。

🌏 日本ファッションが海外で人気の理由

- 独自の感性:欧米の「セクシー・ラグジュアリー」とは違い、“カワイイ”“個性”“中性的”な感覚が特徴的。

- サブカルと融合:原宿系、ゴスロリ、ストリートファッションなど、アニメ・音楽・アートと密接に結びついている。

- ディテールのこだわり:縫製技術、生地の質、着こなしに対する繊細さがプロからも評価される。

- 「カワイイ文化」への関心:サンリオ、メイド服、制服文化など、日本独特の可愛さがトレンドに。

👘 代表的なスタイルと文化

- 原宿系ファッション:ポップ・個性重視。外国人観光客が真似して撮影する定番スポットに。

- モード系(黒+構築美):コムデギャルソン、ヨウジヤマモト、イッセイミヤケなどが代表。パリコレ常連。

- 和服(着物・浴衣):近年は着付け体験ツアーが大人気。海外セレブも着物を愛用。

- ストリートファッション:A BATHING APE、UNDERCOVERなどが海外ラッパーから人気。

- ユニクロ・GUの実用性:ファストファッションとして「高品質なのに低価格」で世界進出成功。

🌟 海外で活躍する日本のデザイナー

- 川久保玲(コムデギャルソン):アバンギャルドな黒の美学。世界のファッション界に衝撃を与えた。

- 山本耀司(ヨウジヤマモト):「不完全の美」を追求する哲学的ファッション。

- 三宅一生(イッセイミヤケ):プリーツ技術とテクノロジー融合。着心地と芸術性の両立。

- 高田賢三(KENZO):パリで成功した日本人デザイナーの先駆け。和と欧の融合。

💹 経済的な動きと影響

- ユニクロの世界展開:アジア・欧米で大成功。世界中に2,000店舗以上。

- セレクトショップ(BEAMS、UNITED ARROWSなど):世界で「Tokyo Style」として認知。

- メイド・イン・ジャパンの生地・技術:高級ブランドが日本の繊維産地を採用するケースも多数。

🧵 今後の展望と課題

- 課題:国内市場の縮小、高齢化、職人の後継者不足

- 可能性:デジタルファッション(AR衣装、バーチャル試着)、サステナブル素材の開発

- 世界での期待:「他人と違うことを恐れない美学」として、グローバルでの存在感が増している

④【食文化】〜世界が恋する“和食”の魅力〜

和食は単なる食事ではなく、「自然との共生」「四季の感性」「健康への配慮」といった、日本人の生き方そのものを、映し出した文化である。

その繊細さと深みは、今後も世界中の人々を、惹きつけ続けることだろう。

🍱 世界が注目する理由

- 健康志向:野菜中心・低脂肪・発酵食品が多く、長寿食として注目。ユネスコ無形文化遺産にも登録(2013年)。

- 美しさ・繊細さ:盛り付けや器、季節感を大事にする食文化はアートとしても評価。

- 多様性:寿司・天ぷら・すき焼きから、ラーメン・カレー・和スイーツまで幅広い。

- 職人文化の高さ:「一生かけて技術を磨く」という精神が海外でも尊敬されている。

🍣 海外で人気の和食

- 寿司・刺身:「高級」「ヘルシー」「洗練」の象徴。特にカリフォルニアやヨーロッパでは定番料理に。

- ラーメン:屋台グルメから一気に世界的ブームに。NY・パリなどでも行列店が多数。

- 天ぷら:軽くて香ばしい衣が欧米で評価。和風コースの一部として人気。

- 抹茶スイーツ:アイス、チョコ、ケーキなど、和の味がグローバルにスイーツ化。

- おにぎり・弁当:簡単に食べられて栄養バランスも良く、「日本らしさ」の象徴に。

🧂 発酵文化とだし文化

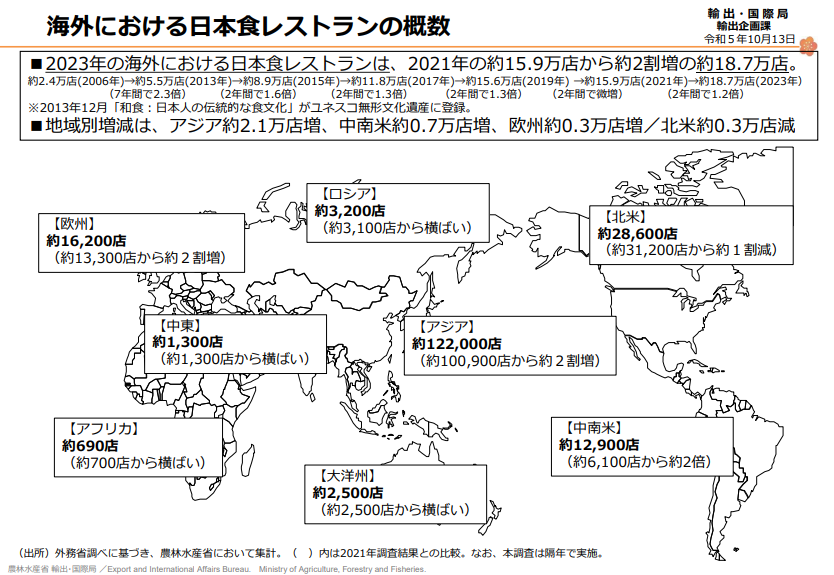

- 和食店の海外店舗数(2023年推定):約18万店以上(2013年比で3倍以上)

- 日本食材の輸出額:2023年は1兆4,000億円超え(過去最高)

- 訪日外国人の目的:旅行理由の上位に常に「和食」がランクイン

引用元:農林水産省 海外における日本食レストランの概数

引用元:農林水産省 2023年1ー12⽉ 農林⽔産物・⾷品の輸出額

🍵 伝統と革新の融合

- 京料理や会席料理:伝統美を追求。ミシュランで星を獲得する和食店が多い。

- B級グルメや地方食:たこ焼き、焼きそば、味噌カツ、ジビエなどが「ローカル体験」として人気。

- フュージョン系:和×フレンチ、和×イタリアンなど、世界の料理と和の融合も盛ん。

🧭 課題と展望

- 課題:職人の後継者不足・和食の定義が広がりすぎている・本物の和食が伝わりにくい

- 展望:世界での和食教育プログラムの拡充・日本産食材のさらなる輸出促進・地域食文化のブランド化

⑤【伝統文化・工芸】〜受け継がれる“美”と“技”の物語〜

伝統文化・工芸は、単なる“古い物”ではなく、「時代を超えて生きる技術と哲学」である。

大量生産・消費の時代にあって、“長く使い、深く愛されるものづくり”という日本の姿勢は、世界中の人々にとって“豊かさ”を再定義するヒントになっている。

🏮 世界が魅了される理由

- 歴史と美意識:「侘び寂び」「間(ま)」「不完全の美」など、日本独特の美的価値観に基づく文化。

- 圧倒的な手仕事の技術:数十年〜百年以上かけて磨かれる職人技。精密さと魂がこもったものづくり。

- ストーリー性の強さ:土地の風土・自然・信仰と密接に結びつき、唯一無二の物語を持つ。

- 実用と芸術の融合:工芸品は「使うアート」。日常使いの中に美しさと哲学が宿る。

🧵 主な伝統工芸・文化ジャンル

- 陶磁器:美濃焼、九谷焼、有田焼、備前焼など。焼き方・釉薬・模様で個性が出る。

- 漆器:会津塗、輪島塗、津軽塗など。強度と艶のある美しさ。海外で高級食器や工芸品として人気。

- 和紙:美濃和紙、越前和紙、土佐和紙など。紙の質感と耐久性、照明・包装などに応用されている。

- 染織:友禅、絞り、藍染など。着物や布小物としても人気で、最近はアート作品化も進む。

- 木工・竹工:箱根寄木細工、大館曲げわっぱ、竹籠など。ナチュラルで持続可能な素材として再注目。

- 刀剣・金工:日本刀、鎚起銅器、彫金など。アニメやゲームの影響で海外のコレクターにも人気。

- 人形・玩具:博多人形、こけし、張子など。レトロかわいいアイテムとしてSNSでも話題。

🌍 海外との接点・評価

- 国際展示会での人気:パリやニューヨークで開催される工芸展やインテリア見本市で高評価。

- ライフスタイルブランドとの協業:MUJI、無印良品、BEAMS JAPANなどが伝統工芸と現代デザインを融合した商品展開。

- 観光・体験型プログラム:漆塗り体験、陶芸体験、藍染め体験などが訪日観光客の人気メニューに。

- 映画・アニメとの連動:例)『君の名は。』の組紐、『鬼滅の刃』の和柄が伝統技術とつながる。

🧭 現代における課題と挑戦

- 課題:後継者不足・材料費・輸送費の高騰・日常生活との距離感

- 展望:クラウドファンディングによるブランド再生・若手デザイナーとのコラボ・海外ECによる販路拡大

💡 新たな取り組み例

- 地域発クラフトビールのラベルに伝統和紙を使用

- スマホケースやバッグに漆や友禅を活用

- メタバース空間でのバーチャル工芸展示

- 海外向けYouTubeチャンネルによる紹介(英語+字幕)

⑥【観光・インバウンド】〜“行ってみたい国”から“また来たい国”へ〜

観光・インバウンドは、単なる「訪れる場所」ではなく、日本の文化・価値観・ライフスタイルを“体験”することに価値が置かれる時代に入っている。

いま求められているのは、「もう一度来たくなる日本」、そして、「地元と共に成長する観光」の形である。

🗾 世界が日本を訪れる理由

- 多様な観光資源:四季折々の自然景観、世界遺産、温泉、都市文化、離島など、飽きさせない多様性。

- 治安の良さ:世界的に見ても非常に安全。ひとり旅や女性旅行者にも安心感あり。

- 高いおもてなし意識:接客の丁寧さ、清潔さ、時間の正確さが好印象を与えている。

- 文化とポップカルチャーの融合:寺社仏閣とアニメ、伝統食とコンビニグルメなど、ギャップの魅力が満載。

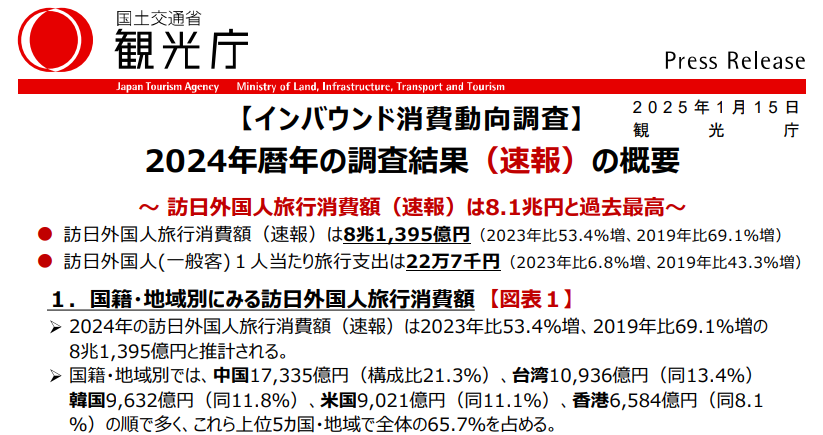

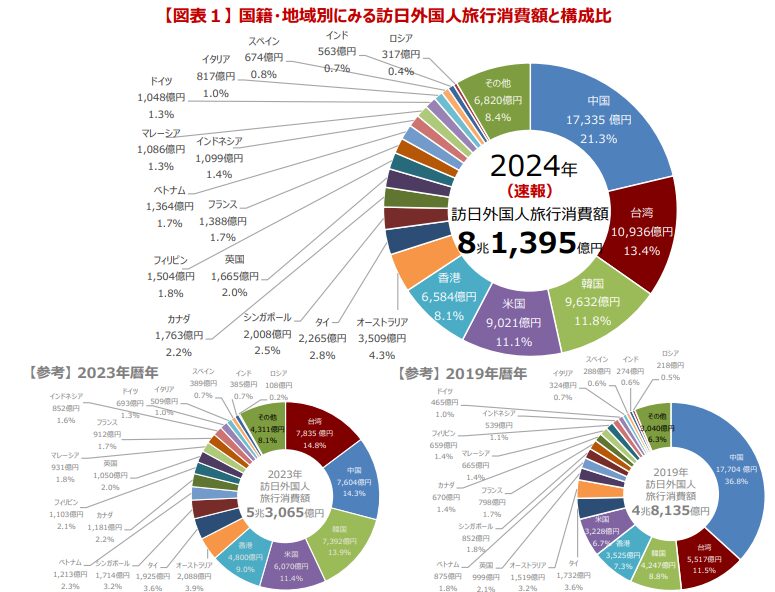

📊 データで見るインバウンド

- 訪日外国人数:2024年計3,600万人以上(過去最多)

- 外国人観光消費額:2024年(1-12月)8兆円以上(過去最高)

- 主な訪問国トップ5:中国・台湾・韓国・アメリカ・香港

- 人気の都道府県:東京・大阪・京都・北海道・福岡

※ 本リリースは国土交通記者会・交通運輸記者会に配布しております。

引用元:日本政府観光局(JNTO) 訪日外客数(2024年12月および年間推計値)

- 12月の訪日外客数は3,489,800人で、前年同月比では27.6%増、2019年同月比では38.1%増と過去最高であった2024年10月の3,312,193人を上回り、単月過去最高を記録した。スクールホリデーのほかクリスマス・年末年始に合わせた旅行需要の高まりが多くの市場で見られ、1964年の統計開始以来、初めて単月として340万人を突破した。

- また、2024年の年間訪日外客数は36,869,900人で、前年比では47.1%増、2019年比では15.6%増と、過去最高であった2019年の31,882,049人を約500万人上回り、年間過去最高を更新した(23市場のうち計20市場が年間の累計で過去最高を記録)。桜・紅葉シーズンや夏の学校休暇など、ピークシーズンを中心に各市場が単月での過去最高を更新し、東アジアのみならず東南アジア、欧米豪・中東においても実数を増やしたことが、年間過去最高の更新に繋がった。

- 2023年3月に策定された第4次観光立国推進基本計画では3つの柱「持続可能な観光」「消費額拡大」「地方誘客促進」が示されるとともに、旅行消費額・地方部宿泊数等に関する新たな政府目標が掲げられているところ、これらの実現に向けて、市場動向を綿密に分析しながら、戦略的な訪日旅行プロモーションに取り組んでいく。

引用元:国土交通省 観光庁【インバウンド消費動向調査】2024年暦年の調査結果(速報)の概要

🧭 人気観光エリアとその魅力

- 東京・大阪:都市型観光・ショッピング・エンタメ・グルメ(例:秋葉原、道頓堀)

- 京都・奈良:伝統文化・寺社・歴史的街並み(例:清水寺、東大寺)

- 北海道:大自然・ウィンタースポーツ・食(例:富良野、札幌ラーメン)

- 九州(福岡・別府・熊本など):温泉・グルメ・地方の魅力(例:地獄めぐり、屋台)

- 離島(沖縄・屋久島・佐渡島など):サンゴ礁や原生林、ローカル文化体験が人気上昇中。

💼 経済効果と地方創生

- 観光消費による地域活性:外国人旅行者による宿泊・飲食・買い物で地元経済が潤う。

- 空き家のリノベ宿:古民家をホテルやゲストハウスに活用する試みが全国で加速。

- 体験型観光:農業・漁業・着物・和菓子作りなど、日本ならではの体験が地方の魅力に。

- デジタルインフラ整備:Wi-Fi、キャッシュレス対応、多言語対応などで利便性向上中。

🚧 課題と取り組み

- オーバーツーリズム:混雑緩和のため訪問時期・地域の分散化を推進。例:京都でのマナー啓発動画配信。

- 文化的ギャップ:「郷に入っては郷に従え」の精神を伝えるための多言語案内や注意喚起。

- 人手不足・受け入れ体制:地元人材の活用・観光ガイドの育成・外国人就労者の活用。

💡 最新のトレンド

- “サステナブル観光”の推進(例:プラスチック削減・地産地消)

- Z世代・ミレニアル向けSNS映えスポットの拡充

- アニメ・ゲーム聖地巡礼+伝統体験の融合

- ワーケーション・長期滞在型観光の拡大

「円安」は「相互関税」を跳ね返すチャンスか?

2025年現在、為替市場では、1ドル=150円前後の「円安」が、定着しつつある。

この状況は、日本の輸出企業にとっては、追い風である。

なぜなら、円建てで考えた際、同じ製品を輸出しても、受け取る外貨が増えるため、利益が拡大するからである。

仮に「24%」の関税が課されたとしても、「円安」によって、価格上昇分が相殺される可能性がある。

たとえば、日本国内で、1万円の商品を輸出する場合、円高(1ドル=100円)の時は、100ドルで販売しなければならないが、「円安」(1ドル=150円)であれば、同じ商品を67ドル程度で売っても、国内では、1万円の売上となる。

つまり、関税分を上乗せしても、総額で見ると、まだ価格競争力が保たれている。

さらに、日本製品は、「高品質」「丁寧な仕上げ」「信頼性」といったブランドイメージを、すでに確立しており、多少価格が上がっても、購買意欲は衰えにくい。

むしろ、為替と価格の逆転現象によって、欧米市場では、「信じられないほど割安な高級品」として注目されるケースもある。

したがって、「円安」という状況は、トランプ政権が発動した「相互関税」に対して、日本が競争力を維持・強化するための、絶好のチャンスとなり得るのだ。

ただし、それは「品質」を伴ってこそ意味を持つ。

単に価格だけを武器にした「安売り」戦略では、海外市場での、持続的な優位性は得られない。

「関税」を恐れるより、「価値」を再評価せよ

トランプ政権による「24%」の関税は、確かに、短期的にはリスク要因である。

しかし、日本製品の本質的な魅力、すなわち「高品質」「信頼性」「丁寧なモノづくり」が揺らがない限り、その価格は、国際市場において依然として「魅力的」である。

むしろ、こうした外圧をきっかけに、日本人自身が、「自国の製品やサービスの価値」を再評価し、正当な価格を受け入れる意識を育むことこそが、重要である。

長く続いたデフレから脱却し、価値に対する正しい感覚を取り戻すことが、日本経済を強くし、世界市場でのプレゼンスを高める道である。

消費税減税は交渉カードになり得るか? 非関税障壁への対抗策

トランプ政権が打ち出した「相互関税」政策は、単なる関税の応酬ではなく、各国の貿易慣行や制度そのものを、俎上に載せるものである。

日本も例外ではなく、トランプ大統領は、繰り返し「日本には非関税障壁がある」と批判してきた。

中でも、トランプ大統領が問題視していたのが、日本の「消費税」制度である。

たとえば、アメリカから日本に輸出された製品は、現地販売時に「10%」の「消費税」が上乗せされる。

これは、日本国内で生産された製品と同様のルールであるが、トランプ大統領は、これを「実質的な輸入障壁」と捉えている。

つまり、日本市場で、アメリカ製品が高く感じられる構造を、非難しているのである。

このような文脈において、トランプ政権が、「24%」もの関税を、日本製品に課した場合、日本側としては、どのように対抗すべきだろうか。

ここで注目すべきアイデアが、「消費税の減税を交渉材料とする」という視点である。

一時的にでも、「消費税」を「8%あるいは5%」に引き下げるとすれば、輸入品を含めた、国内物価が緩和されるため、アメリカ側は、「市場の開放」と受け取る可能性がある。

それと引き換えに、関税の引き下げを求めるという交渉も、理論上は成り立つのではないか。

しかし、この戦略には、いくつかの問題点も存在する。

第一に、「消費税」は、社会保障財源として制度的に組み込まれており、その財源喪失は、政府にとって大きな痛手となると、政府は主張している。

単なる外交の交渉材料として取り扱うには、政治的リスクが、大きすぎると言うのだ。

第二に、「消費税」を引き下げたところで、実際にアメリカ製品が、売れやすくなる保証はない、という事。

しかし、これは物にもよるし、品質と価格が見合っていなければ、日本国民は受け入れられないのは当然の事だろう。

また、価格が販売業者の判断で据え置かれる可能性もあり、「恩恵がアメリカに直接届く」とは限らないのが現実である。

したがって、日本が講じるべきは、交渉材料としての「税制いじり」ではなく、制度の透明性や論理性の提示である。

非関税障壁とされる「消費税」の性質や、輸出戻し税制度の公平性を、国際社会に説明し、誤解や偏見に基づく批判には、データで反論することが肝要である。

また、構造的な「円安」と長期デフレによって、すでに日本製品は、世界的に「割安感」を持たれている。

これを逆手にとって、「品質×価格競争力」で勝負すれば、「24%」程度の関税は、跳ね返せる余地もある。

関税にどう立ち向かうかは、単なる貿易の問題ではなく、国家の経済戦略そのものである。

今、日本に必要なのは、対立ではなく説得と提案の力なのである。

まとめ

トランプ政権が掲げた「相互関税」政策により、日本製品に「24%」という追加関税が課される可能性が浮上している。

これは一見、日本経済に打撃を与えるように思えるが、現実はより複雑である。

長年続いたデフレの影響で、日本国内では「物の価値」に対する感覚が鈍化している。

実際には、日本製品は、その品質に比して極めて安価であり、海外では高く評価されている。

「24%」の関税を上乗せされたとしても、日本製品の競争力はなお、維持され得るというのが現実である。

しかし、こうした国際的な摩擦を前にして、内需をどう活性化させるかという視点も、また重要である。

その一つの有力な手段が、一時的な「消費税減税」であると考える。

「消費税」は、広く薄く国民全体に影響を及ぼす税制であり、減税は、直ちに家計の可処分所得を押し上げ、消費を刺激する。

消費の活性化は、企業の生産意欲や投資マインドにも波及し、デフレ脱却の大きな推進力となり得る。

もちろん、「消費税減税」には、慎重な意見もある事は承知している。

財政の健全性や将来の増税リスク、国際的な制度の信頼性維持、といった視点から見れば、減税は一時的措置にとどめるべきであり、恒久的な減税には慎重であるべきという立場も理解できる。

ゆえに、現実的な対応としては、「一時的かつ明確な期限を設けた消費税減税」と、「その間に進める構造改革」をセットで実施することが求められるであろう。

これにより、国民に前向きな消費意欲を取り戻してもらいながら、日本経済の底上げと、持続可能な成長の道筋を、描くことが可能となると考える。

今、日本は「関税」という外圧と、「デフレマインド」という内圧の狭間に立たされている。

だが、ピンチはチャンスでもある。

世界が驚くほどの高品質と、文化的魅力を持つ日本だからこそ、自信を取り戻し、自国の製品と、文化の価値を、正しく評価する姿勢が、求められる時代に入っている。

「関税を超える価値」とは何か?

それを問い直すことこそ、未来への第一歩である。