日本では、「ゴミの分別」は、自治体ごとに、細かく分別ルールが定められていて、家庭内でのゴミの管理がとても複雑になっている。

ペットボトル、缶、紙類、プラスチックなど、種類ごとに分けて保管しなければならない。

その結果、家の中のスペースが圧迫されてしまう。

我が家でも、御多分に漏れず、ゴミの存在感が半端ではない。

特に、家族の人数が多い家庭では、ゴミの量も増え、キッチンや玄関が、ゴミ置き場のようになってしまうことが多い。

「ゴミの分別」は、環境保護の観点から重要であるが、収納スペースの確保が難しいという問題も、無視できない大きな問題なのだ。

ここでは、限られたスペースでも、効率よくゴミを分別・収納できる「10のアイデア」を紹介したい。

ちょっとした工夫を取り入れることで、家の中の快適さを保ちながら、スムーズにゴミを管理することができるかもしれない。

ゴミのスペース問題とは?

日本の家庭において、「ゴミの分別」は、避けては通ることが出来ない課題だろう。

燃えるゴミ、プラスチック類、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶、ガラス瓶、燃えないゴミ、資源ゴミ、新聞紙、段ボールなどなど、10種類以上に分類する必要があり、それぞれを適切に管理するためのスペースが必要となる。

この結果、住宅事情が限られた日本では、ゴミの保管場所が、大きな問題となっている。

特に、分別ルールが厳しい地域では、種類ごとに仕分けしなければならず、ゴミ箱や収納スペースの確保が困難となる。

さらに、家族の人数が多いほどゴミの量も増え、キッチンや玄関などの生活空間が、圧迫される原因となる。

仕事で忙しい家庭では、「ゴミの分別」にかける時間を確保することが難しく、そもそも分別作業自体が面倒だと感じる人も少なくないだろう。

また、自治体は、「ゴミの分別」を住民の義務とし、その手間を当然のものと考えている。

しかし、家庭における仕分けの作業は、労力と時間を要するものであり、決して無償の労働とは言えない。

これが家事の負担を増やし、結果として生活のストレスを高め、生産性の低下にもつながっていると考えられる。

このように、「ゴミの分別」が求められること自体は、環境保護の観点から重要であるものの、その管理にかかる手間やスペースの問題は、依然として解決されていない。

「ゴミの分別・収納」を効率化し、家庭の負担を軽減する方法を模索することが、今後の課題である。

「ゴミの分別」によるスペース不足の実態

日本の住宅事情では、限られた居住スペースの中で、効率的に生活することを求められる。

特に、都市部では、マンションやアパートなどの集合住宅が多く、一戸建てであっても敷地面積が狭い場合が多い。

このような環境では、収納スペースの確保が、常に課題となっている。

その中で、「ゴミの分別」によるスペースの圧迫は、深刻な問題となっている。

日本の自治体では、環境保護と資源の有効活用を目的として、「ゴミの分別」を細かく定めている。

燃えるゴミ、燃えないゴミ、プラスチック類、ペットボトル、アルミ缶、スチール缶、ガラス瓶、資源ゴミ、新聞紙、段ボールなど、多くの種類に分類し、それぞれ適切な方法で処理することが求められる。

自治体によっては、さらに細かいルールがあり、特定の種類ごとに、決められた曜日にしか、回収されないことも多い。

その結果、各家庭ではゴミの一時保管が必要となるが、十分なスペースを確保するのは容易ではない。

特に、分別の厳しい地域では、それぞれの種類ごとにゴミ箱を設置しなければならず、キッチンやベランダ、玄関などの生活空間が圧迫される原因となる。

また、家族の人数が多いほどゴミの量も増え、限られたスペースでは保管しきれずに、あふれてしまうことも少なくない。

さらに、ゴミの回収頻度の問題もある。

たとえば、資源ゴミや不燃ゴミの回収が、月に1回しかない自治体では、それまでの間、家庭内でゴミを保管しなければならない。

特に、ペットボトルや空き缶などはかさばるため、大量にたまると収納スペースを圧迫する。

生ゴミに関しても、回収日が限られているため、夏場などは臭いの問題も発生しやすく、適切な管理が求められる。

このように、日本の住宅事情と「ゴミの分別」の現状を踏まえると、家庭におけるゴミのスペース問題は、避けては通る事の出来ない課題なのだ。

限られた居住空間の中で、いかに効率的にゴミを管理し、生活の快適さを維持するかが重要となる。

「ゴミの分別」が、環境保護に寄与する一方で、その負担を軽減するための工夫や、制度の見直しが求められている。

日本の住宅事情とゴミ分別の現状

日本の住宅事情は、特に都市部において、限られたスペースをいかに有効活用するかが、常に課題となっている。

例えば、東京都心部ではワンルームマンションや1DKの間取りが多く、居住スペース自体が狭いため、「ゴミの分別」用に、複数のゴミ箱を設置する余裕がない。

また、ファミリー向けのマンションでも、収納スペースが限られており、ベランダや玄関にゴミ袋を、置かざるを得ないケースが多い。

日本の住宅事情は、収納スペースが限られているため、細かいゴミ分別ルールが、家庭内のスペース問題を引き起こしている。

特に、マンションやアパートでは、ゴミの一時保管が難しく、収集ルールの厳格化による負担が大きい。

この問題を解決するためには、自治体や管理組合のルール改善、ゴミ処理の効率化、収納スペースの工夫が不可欠である。

日本の住宅事情と収納スペースの問題

日本の住宅は、土地の狭さや高い地価の影響で、一軒あたりの居住面積が限られている。

特に、都市部では、下記の様な状況の中で、「ゴミの分別」が求められることで、さらに収納スペースが圧迫されることになる。

- 1Kや1LDKの単身向けマンションが多く、キッチンや玄関に十分な収納スペースがない。

- ファミリー向け住宅でも、押し入れやクローゼットが小さく、ゴミを一時的に保管する余裕がない。

- ベランダにゴミを置くと、カラスや猫に荒らされるリスクがあるため、屋内で管理せざるを得ない。

ゴミ分別の厳格化とその影響

日本では、自治体ごとにゴミの分別ルールが異なり、細かく分類しなければならない。

例をあげれば、下記の様な物に、分別しなければならない。

- 可燃ゴミ(生ゴミ、紙くずなど)

- 不燃ゴミ(陶器、ガラス、小型家電など)

- 資源ゴミ(ペットボトル、アルミ缶、スチール缶、ガラス瓶、紙類)

- プラスチックゴミ(容器包装プラスチック、その他プラスチック)

- 粗大ゴミ(家具、電化製品など)

これらの分別により、各家庭では、複数のゴミ袋やゴミ箱を用意しなければならず、収納スペースを圧迫する。

特に、以下のような影響がある。

- ゴミの回収日が種類ごとに異なるため、一定期間ゴミを保管する必要がある。

- 資源ゴミの回収頻度が少ない自治体では、ペットボトルや段ボールが部屋にたまりやすい。

- ゴミの量が増えるファミリー世帯では、リビングやキッチンがゴミ袋でいっぱいになりやすい。

マンション・アパートにおける課題

マンションやアパートでは、一戸建てと比べてゴミの出し方に制約が多い。

特に、単身者向け物件では、生ゴミや資源ゴミを長期間保管しなければならず、臭いや害虫の発生リスクが高まる。

- ゴミ置き場のスペースが限られており、大量のゴミを保管できない。

- 管理組合が独自のルールを設けている場合があり、分別ミスをするとトラブルになる。

- エレベーターや共用スペースを利用するため、ゴミ出しの際に他の住民とトラブルが生じることがある。

ゴミ問題を解決するための取り組み

このような状況を改善するため、自治体や企業もさまざまな対策を講じている。

しかし、これらの対策は地域差があり、すべての世帯にとって最適な解決策とはなっていない。

今後、より柔軟なゴミ収集システムの導入や、家庭内での分別効率を向上させる仕組みが求められる。

- 「ゴミステーション」の設置:

24時間ゴミ出しが可能なマンションも増えている。 - 圧縮型ゴミ箱の活用:

家庭内でゴミの体積を減らし、省スペース化を図る。 - 自治体の回収頻度の見直し:

ペットボトルや資源ゴミの回収を増やすことで、家庭内の負担を軽減する。

各自治体によって異なる分別ルールの影響

日本では、「ゴミの分別」ルールが自治体ごとに大きく異なる。

これは、各自治体が、独自のリサイクル施設や処理システムを、持っているためである。

しかし、この違いが、住民にとって混乱を招き、特に引っ越しや旅行時に大きな影響を及ぼしているという。

この様に、「ゴミの分別」のルールは、自治体ごとに異なり、その複雑さが住民の負担を増やしているのだ。

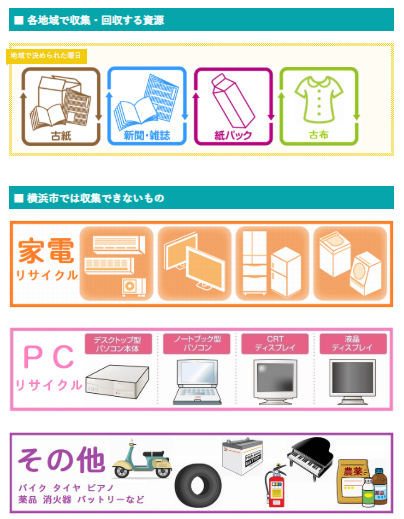

例えば、東京都の世田谷区では、「可燃ごみ」「不燃ごみ」「資源ごみ(びん・缶・ペットボトル)」「紙類(新聞・雑誌・段ボールなど)」「プラスチック容器包装」「小型家電」などに細かく分ける必要がある。

引用元:世田谷区 資源とごみの分け方・出し方

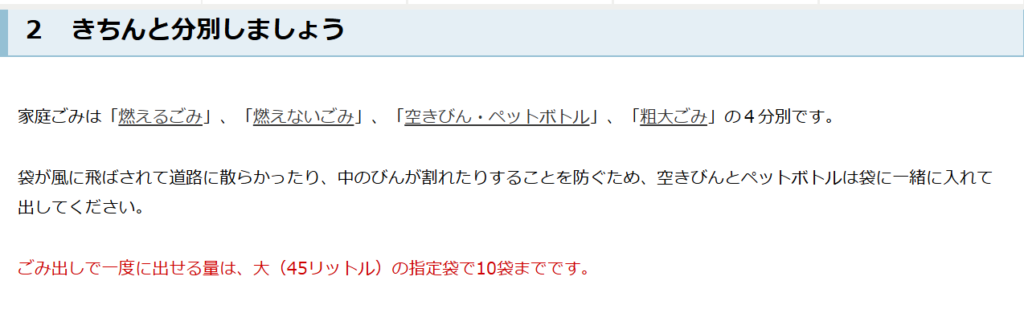

一方で、横浜市では、「燃えるごみ」「燃えないごみ」「資源ごみ(ペットボトル、缶、びん)」「プラスチック容器包装」など、似ているようで異なる分別方法が採用されており、引っ越しをすると、新たにルールを覚え直さなければならない。

引用元:横浜市 家庭ゴミ 生活ガイド

特に、ゴミの回収頻度の違いも、スペース問題を悪化させている。

例えば、東京都中央区京橋や銀座では、可燃ごみが週6回収集されるが、多くの地域では、週2回が一般的である。

このため、生ゴミの保管期間が長くなり、夏場には、臭いや害虫の問題が発生しやすい。

また、資源ごみや不燃ごみの回収が、月に1回しかない地域では、ペットボトルや空き缶、壊れた家電製品などを、自宅で長期間保管しなければならず、収納スペースを圧迫する原因となっている。

さらに、分別の厳しさも、自治体によって異なる。

例えば、神奈川県鎌倉市では、プラスチック類の分別が細かく、食品トレー、ペットボトル、ビニール袋などをすべて個別に仕分ける必要がある。

引用元:神奈川県鎌倉市 製品プラスチックと容器包装プラスチックの違い

一方で、福岡市では、「燃えるごみ」としてまとめて捨てることができるため、住民の手間が少ない。

引用元:福岡市 家庭ごみの出し方・ごみ出しルール

このような違いがあるため、旅行や引っ越しの際に「ゴミの捨て方がわからない」という問題も発生している。

「ゴミの分別」ルールが、自治体ごとに異なることで、引っ越し時の混乱、旅行先でのゴミ処理の問題、在宅勤務者や単身世帯への負担増、ルールの厳しさによる生活への影響など、多くの課題が生じている。

環境保護の観点から、分別は必要だが、全国的に統一されたルールを設けることで、住民の負担を軽減できる可能性がある。

今後は、ゴミの処理システムの見直しや、住民にとって分かりやすいルールの策定が求められる。

引っ越し時の負担増加

「ゴミの分別」方法が、自治体によって異なるため、引っ越しをするたびに、新しいルールを覚え直さなければならない。

例えば、東京都世田谷区では「プラスチック容器包装」と「燃えるゴミ」は分別する必要があるが、福岡市ではプラスチック類を「燃えるゴミ」としてまとめて捨てられる。

このような違いにより、引っ越し直後は誤ってゴミを出してしまうケースも多く、収集されずに残されることがある。

また、大阪市のように、「ゴミ袋は指定のもののみ使用」とする自治体もあれば、東京都の一部地域のように「どんな袋でも可」とする自治体もある。

これにより、引っ越し前に購入したゴミ袋が使えなくなり、余計な出費につながることもある。

旅行先や短期滞在での混乱

観光地やビジネス出張で、短期滞在する際、ゴミの捨て方に困ることが多い。

例えば、福岡県福岡市では、「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」「空きビン・ペットボトル」「粗大ごみ」の4分別だが、鎌倉市では、「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」「プラスチック資源」「資源ゴミ(ペットボトル・缶・瓶)」と分類が異なる。

そのため、ホテルや民泊施設にゴミを捨てる際に、どのルールに従えばよいのか迷うことがある。

さらに、自治体によっては、「ゴミの持ち帰り」を推奨している地域もあり、観光客が、コンビニや駅で、ゴミを捨てられずに持ち歩く場面も見られる。

これは、外国人観光客にとっても大きな問題であり、日本の「ゴミの分別」の複雑さに驚く声が多い。

在宅勤務や単身世帯への影響

新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務が増え、家庭で出るゴミの量が増加している。

しかし、自治体ごとにゴミの回収頻度が異なるため、住民の負担が増している。

例えば、東京都中央区京橋や銀座では、「可燃ゴミ」が週6回回収されるが、一般的には、週2回のみである。

これにより、多くの地域では、ゴミを保管する期間が長くなり、収納スペースの確保が難しくなる。

また、単身世帯では、ゴミの量が少ないため、ペットボトルや缶をためてから捨てることが多い。

しかし、自治体によっては、「ペットボトルはつぶして捨てる」「ラベルを剥がして分別する」などの細かいルールがあり、手間がかかる。

特に、忙しいビジネスパーソンにとっては、「ゴミの分別」が、負担になりがちである。

ルールの厳しさによる生活への影響

自治体によっては、「ゴミの分別」ルールが非常に厳しく、住民の負担が大きい。

例えば、神奈川県鎌倉市では、食品トレー・ビニール袋・ペットボトル・発泡スチロールなど、プラスチック類を、細かく分別しなければならない。

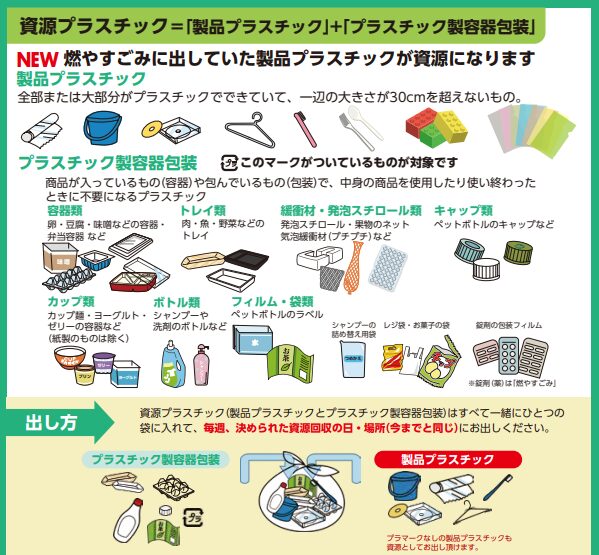

一方、東京都品川区では、「プラスチック容器包装」として、まとめて捨てることができる。

引用元:東京都品川区 資源・ごみの分け方・出し方

この違いにより、「ゴミの分別」の厳しい地域では、ゴミ箱の種類が増え、収納スペースを圧迫する原因となる。

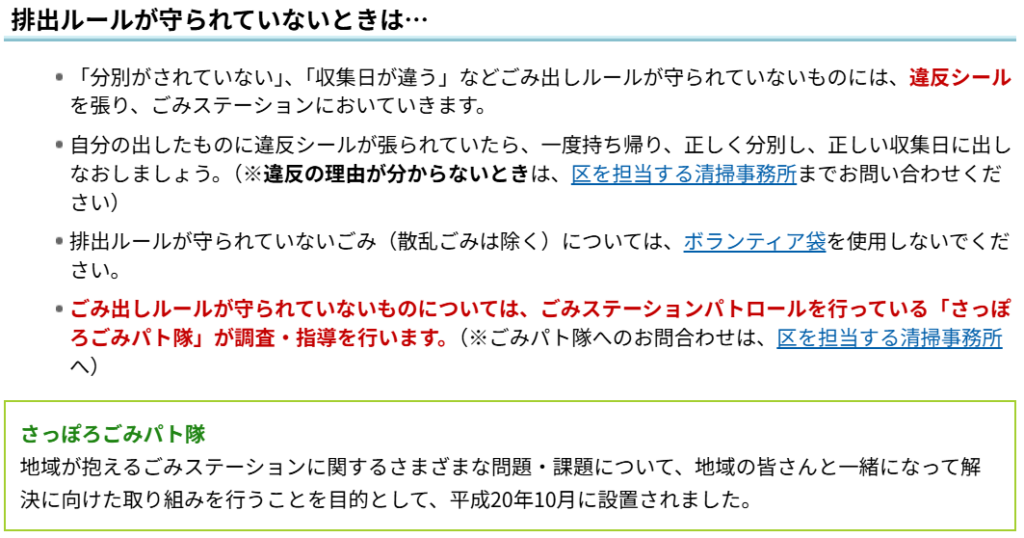

また、分別が厳しい自治体では、ルールを守らないと「収集されない」ことがある。

例えば、札幌市では、ゴミ袋に間違ったものが入っていると、警告シールが貼られ、住民が再分別しなければならない。

引用元:北海道札幌市 ごみステーションに出すごみ

これは、環境保護の観点では重要だが、住民にとっては、大きなストレスとなる。

マンションやアパート暮らしの家庭が特に直面する問題

日本の都市部では、マンションやアパートで暮らす世帯が多い。

これらの住宅では、一戸建てと異なり、ゴミの保管スペースが限られており、分別のルールや収集の頻度によっては、生活に支障をきたすこともある。

ここでは、マンション・アパート暮らしの家庭が、特に直面する、「ゴミの分別」の問題について、詳しく見ていきたい。

日本の住宅事情と「ゴミの分別」の現状を踏まえると、家庭内でのゴミの収納スペース確保が、大きな課題となっている。

特に、狭い住宅では、ゴミ箱を置くスペースが限られ、仕方なくキッチンの一角や玄関、ベランダにゴミをためるしかない。

また、家族が多い家庭では、ゴミの量が増えるため、収集日までの間、収納場所の確保がますます難しくなる。

マンションやアパート暮らしの家庭は、ゴミの保管スペースの確保、ゴミ出しの時間制約、独自ルールの厳格化、臭いや害虫の発生、ゴミ置き場の容量不足、共用スペースでのトラブルなど、多くの課題に直面している。

これらの問題を解決するためには、収納スペースの工夫や、密閉性の高いゴミ箱の活用、管理組合との協力によるルール改善が、求められる。

「ゴミの分別」が、環境保護の観点から、必要であることは間違いないが、住民の負担を減らしつつ、効率的に管理できる仕組みを、整えることが重要である。

ゴミの保管スペースの確保が難しい

マンションやアパートは、一戸建てと比べて、収納スペースが限られている。

特に、1Kや1LDKの単身者向け物件では、キッチンや玄関に、ゴミを一時的に置くしかない場合が多い。

- 可燃ゴミ・不燃ゴミ・資源ゴミをすべて分けて保管する必要があるため、ゴミ袋が複数必要になる。

- ペットボトルや缶などの、資源ゴミの回収頻度が少ない地域では、一時的に大量にストックすることになり、生活空間を圧迫する。

- 夏場は、ゴミの臭いがこもりやすく、害虫が発生するリスクが高まる。

ゴミ出しのタイミングに制約がある

マンションやアパートでは、自治体のルールに従って、決められた曜日・時間に、ゴミを出さなければならない。

しかし、働いている人や、不規則な生活をしている人にとっては、決められた時間にゴミを出せないことがある。

- 「朝8時までに出す」などのルールがあると、出勤が早い人や夜勤明けの人はゴミを出せないことがある。

- 収集日を逃すと、次回までゴミを保管しなければならず、部屋がゴミ袋であふれる。

- ゴミの回収頻度が、少ない地域では、特に資源ゴミがたまりやすい。

マンション独自のゴミルールが厳しい

多くのマンションやアパートでは、自治体のルールとは別に、管理組合や大家が独自のゴミルールを定めていることがある。

- 「ゴミは指定の時間帯にしか出せない」「粗大ゴミは管理人を通して申し込む必要がある」などの制約がある。

- ゴミ置き場が施錠されており、決められた時間以外に出せないケースもある。

- 分別が厳しく、少しでも間違えると「収集拒否」される場合がある。

- 共有スペースでのゴミ出しトラブル(ルールを守らない住民が出す不適切なゴミ、ゴミ置き場の清掃負担の押し付け合い)なども発生する。

臭いや害虫の問題

狭い住空間では、ゴミの臭い対策が特に重要になる。

特に、夏場は、可燃ゴミの腐敗が早まり、生ゴミの臭いが広がることが問題になる。

- 小型のゴミ箱だとすぐにいっぱいになり、袋を閉じる前に臭いが広がる。

- マンションのゴミ置き場が屋内にある場合、臭いが共用廊下に広がることがある。

- 生ゴミや食品包装のゴミを放置すると、コバエやゴキブリが発生しやすくなる。

- ベランダにゴミを置くと、カラスや猫に荒らされることがある。

ゴミ置き場のキャパシティ不足

マンションやアパートのゴミ置き場は、住民全員が利用するため、キャパシティが限られている。

特に、以下のような状況では、ゴミがあふれる問題が発生する。

- 引っ越しシーズンになると、一時的にゴミの量が増加し、ゴミ置き場に入りきらなくなる。

- 年末年始や大型連休明けなどは、ゴミの量が増え、ゴミ回収までにスペースがいっぱいになる。

- 共有ゴミ置き場の管理が不十分だと、不法投棄や分別ミスによって悪臭が発生し、害虫の発生リスクが高まる。

エレベーターや共用スペースでのトラブル

マンションやアパートでは、ゴミを運ぶ際に、エレベーターや共用廊下を利用するため、周囲の住人とのトラブルにつながることがある。

- 生ゴミを袋に入れずに運ぶと、汁が垂れて悪臭が発生し、共用部分が汚れる。

- ゴミを持ったままエレベーターに乗るのを、嫌がる住民がいる。

- 深夜や早朝にゴミを出そうとすると、足音や袋の音が響き、騒音トラブルになることがある。

ゴミのスペース問題を解決する「10のアイデア」

以下の「10の方法」を実践すれば、「ゴミの分別」による、スペース問題を大幅に改善し、日々のストレスを軽減することができる。

ゴミの管理を効率化することで、生活空間を快適に保ち、より生産的な時間を確保できるようになるだろう。

1.縦型・スリム型ゴミ箱の活用

「ゴミの分別」により、スペースが圧迫される問題を解決するために、縦型・スリム型ゴミ箱の活用が有効である。

日本の住宅は、収納スペースが限られているため、横幅を取らずに高さを活かした収納方法が、求められる。

特に、分別用に複数のゴミ箱を設置する場合は、スタッキング可能なモデルを選ぶことで、収納スペースを節約できる。

縦型・スリム型ゴミ箱を活用することで、狭い住宅でも分別をスムーズに行うことができる。

特に、キッチンや玄関などのデッドスペースを、有効活用することが重要であり、家庭のライフスタイルに合わせたゴミ箱選びが、快適な生活につながる。

縦型・スリム型ゴミ箱のメリット

- 省スペース設計:

横幅を取らず、キッチンや玄関などの狭いスペースにも設置可能。 - 多段式で分別しやすい:

3段や4段の引き出し型ゴミ箱を活用すれば、1つのスペースで複数の種類を分別できる。 - デザイン性が高い:

最近ではインテリアに馴染むスタイリッシュなゴミ箱も増えており、生活感を抑えながら収納できる。 - キャスター付きで移動が楽:

掃除の際やゴミ出しのときに、簡単に動かせるタイプもある。

具体的な活用方法

- キッチンにスリム型ゴミ箱を設置:

シンク下や冷蔵庫の横の隙間を活用し、資源ゴミやプラスチックゴミを分別。 - 玄関や廊下に縦型ゴミ箱を配置:

資源ゴミや新聞紙、段ボールなど、一時的に保管する場所として活用。 - 洗面所や脱衣所にも設置:

ペットボトルやシャンプーのボトルなど、洗面所で出るゴミの分別をスムーズにする。

おすすめの縦型・スリム型ゴミ箱のタイプ

- ペダル式 or センサー式:

手を使わずに開閉できるため衛生的。 - スタッキング(積み重ね)タイプ:

上下に重ねることでスペースを有効活用できる。 - 袋掛けタイプ:

ゴミ袋を直接セットでき、ゴミ出しが簡単になる。

ペダル式の例

ペダル式タイプのゴミ箱は、足元のペダルを踏むことで蓋が開閉するタイプ。

手を使わずに操作できるため、料理中など手がふさがっている際に便利。

例えば、「クード スリムペダル」は、スリムなデザインでキッチンやリビングに適している。

引用元:岩谷マテリアル株式会社 kcud<クード>スリムペタル#30

センサー式の例

センサー式タイプのゴミ箱は、手を近づけると自動的に蓋が開閉するタイプ。

非接触で操作できるため、衛生的であり、手がふさがっている場合でも簡単にゴミを捨てることができる。

例えば、「ミラージュスリム センサービン」は、スリムなデザインで分別に便利なセンサーゴミ箱。

引用元:ミラージュ スリム センサービン

スタッキング(積み重ね)タイプの例

スリム型のスタッキング(積み重ね)タイプのゴミ箱は、縦に重ねて設置できるため、省スペースで複数のゴミを分別するのに適したデザイン。

前面にフラップ式の扉が付いているものが多く、積み重ねた状態でも上部の蓋を開けずにゴミを捨てることができる。

引用元:Rafila(ラフィラ) スリム スタッキングペール 30L ニスタ ゴミ箱

袋掛けタイプの例

袋掛けタイプのゴミ箱は、ゴミ袋を直接フレームやホルダーに掛けて使用するデザインのものを指す。

このタイプは、ゴミ箱本体が袋を覆わないため、袋の交換が容易で、ゴミ箱自体の清掃も簡単。

また、ゴミ袋の容量を最大限に活用できるため、効率的にゴミを収容できる。

引用元:山崎実業 スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 横開き

2.折りたたみ式ゴミ袋ホルダーの活用

「ゴミの分別」で、スペースが圧迫される問題を解決するために、折りたたみ式ゴミ袋ホルダーの活用が有効である。

特に、収納スペースが限られている日本の住宅では、「使わないときは畳んで収納できる」機能が重要となる。

使わない時には、折りたためるゴミ袋ホルダーを活用すれば、省スペースで分別管理が可能となる。

設置場所を変えやすいため、キッチンや玄関など、状況に応じて柔軟に運用できる利点がある。

折りたたみ式ゴミ袋ホルダーを活用することで、必要なときにだけ使い、使わないときは収納することで、限られたスペースを有効活用できる。

特に、キッチンや玄関、アウトドアなどさまざまなシーンで活用できるため、「ゴミの分別」のストレスを軽減し、快適な生活を実現できる。

折りたたみ式ゴミ袋ホルダーのメリット

- 使わないときにコンパクトに収納可能:

不要なときは折りたたんで隙間に収納できるため、場所を取らない。 - 必要なときだけ簡単に設置できる:

ゴミが多い日や分別が必要なときにだけ使うことができる。 - 軽量で移動が簡単:

持ち運びがしやすく、ゴミ出しの際に便利。 - コストパフォーマンスが高い:

一般的なゴミ箱に比べて価格が安く、気軽に導入しやすい。

具体的な活用方法

- キッチンの扉や引き出しに引っ掛けて使用:

生ゴミやプラスチックゴミを、一時的にまとめておくことで、調理中の作業効率が上がる。 - 玄関やベランダでの一時的なゴミ置き場として活用:

新聞紙やペットボトルなどをまとめておき、回収日まで保管。 - レジャーやアウトドアにも活用:

キャンプやバーベキュー時に持ち運びやすく、ゴミをスムーズに分別できる。 - 子供部屋や書斎のゴミ箱代わりに:

紙くずやお菓子の袋など、簡単なゴミを捨てるスペースとして活用。

おすすめの折りたたみ式ゴミ袋ホルダーのタイプ

- ドアや引き出しに掛けるタイプ:

キッチンや洗面所での一時的なゴミ箱として便利。 - スタンドタイプ:

資源ゴミや段ボールなどの収納に適している。 - コンパクト収納可能なポータブルタイプ:

アウトドアや車内での利用に便利。

ドアや引き出しに掛けるタイプの例

ドアや引き出しに掛けるタイプのゴミ箱は、キッチンや洗面所のキャビネット扉や、引き出しの上部にフックやマグネットを利用して取り付けるデザインのもの。

これにより、調理中や作業中に発生するゴミを手軽に捨てることができ、作業スペースを有効活用できる。

引用元:山崎実業 マグネット&シンク扉ゴミ箱 タワー tower

スタンドタイプの例

スタンドタイプのゴミ箱は、ゴミ袋を直接フレームに掛けて使用するデザインのもので、主に以下の特徴がある。

- 省スペース設計:スリムなフレームで、キッチンやリビングの隙間など限られたスペースにも設置しやすい。

- 分別機能:複数のゴミ袋を同時にセットでき、ゴミの分別が容易になる。

- 移動の容易さ:キャスター付きのモデルもあり、掃除や配置換えが簡単に行える。

引用元:山研工業株式会社 ステンレス ダストスタンド

コンパクト収納可能なポータブルタイプの例

コンパクトに収納可能なポータブルタイプのゴミ箱は、使用しないときには折りたたんで省スペースに収納でき、持ち運びにも便利なデザインが特徴である。

引用元:株式会社ロゴスコーポレーション 分別できるフォールディングダストBOX

3.壁掛け・吊り下げ式ゴミ収納の導入

ゴミの分別が増えると、家の中のスペースが圧迫される。

特に、床にゴミ箱を複数置くと、生活空間が狭くなり、掃除の手間も増える。

その問題を解決する方法の一つが、壁掛け・吊り下げ式ゴミ収納の導入である。

壁や棚、シンク下などのデッドスペースを活用することで、限られたスペースでも効率的に分別できる。

床に直接ゴミ箱を置くのではなく、壁掛けタイプやシンク下の吊り下げ式ゴミ収納を活用することで、床面のスペースを確保できる。

壁掛け・吊り下げ式ゴミ収納を導入することで、床のスペースを有効活用し、家全体の動線をスムーズにできる。

特に、キッチンや洗面所、玄関などのデッドスペースを活かせる点が、大きなメリットであり、限られた住宅スペースでも、効率的な「ゴミの分別」が可能になる。

壁掛け・吊り下げ式ゴミ収納のメリット

- 床のスペースを節約できる:

床にゴミ箱を置かないため、動線が確保され、部屋が広く使える。 - デッドスペースを有効活用:

キッチンや洗面所の壁、シンク下、扉の内側など、空いている空間を活かせる。 - 掃除がしやすくなる:

ゴミ箱を床に置かないため、ホコリや汚れが溜まりにくく、掃除が楽になる。 - ゴミ捨てがスムーズになる:

手元にゴミ収納があれば、調理中や作業中にすぐにゴミを捨てられる。

具体的な活用方法

- キッチンの壁に取り付ける:

調理中に出る生ゴミやプラスチックゴミをすぐに捨てられるよう、壁掛けゴミ収納を設置。 - シンク下や扉の内側に吊り下げる:

小さなゴミ箱を設置すれば、収納スペースを無駄にせずに分別が可能。 - 玄関や洗面所の壁に設置:

マスクやティッシュのゴミをすぐに捨てられる場所として便利。 - クローゼットやデスク周りに活用:

紙ゴミや包装材などを一時的に収納できる。

おすすめの壁掛け・吊り下げ式ゴミ収納のタイプ

- フックで引っ掛けるタイプ:

扉や棚に簡単に設置できる。 - 粘着式・マグネット式タイプ:

穴を開けずに取り付け可能で、賃貸住宅でも安心して使える。 - 折りたたみ式ゴミ箱:

使わないときはコンパクトに収納でき、キッチンや洗面所に最適。

フックで引っ掛けるタイプの例

フックで引っ掛けるタイプのゴミ箱は、キッチンや洗面所の扉、引き出し、棚などにフックを使って簡単に取り付けられるデザインのもの。

これにより、作業スペースを有効に活用し、調理中や作業中に発生するゴミを手軽に捨てることができる。

引用元:山崎実業 レジ袋ハンガー

粘着式・マグネット式タイプの例

粘着式やマグネット式のゴミ箱は、キッチンやバスルームなどの限られたスペースでの使用に適した便利なアイテム。

これらは、壁や家具に固定して使用するため、床面を占有せず、掃除も容易になる。

引用元:山崎実業 マグネットトラッシュカン 7L

折りたたみ式ゴミ箱の例

折りたたみ式ゴミ箱は、使用しないときにコンパクトに折りたたんで、収納できる便利なアイテム。

キッチンや車内、アウトドアなど、さまざまなシーンで活躍する。

引用元:Yahoo!ショッピング プラスナオ ジャバラ式車載ごみ箱

4.圧縮・縮小技術の活用

「ゴミの分別」が進むにつれ、家庭内に溜まるゴミの量は、増え続けている。

特に、容積の大きいプラスチックゴミや紙類、空き缶、ペットボトルなどは、適切に処理しなければ、限られたスペースを圧迫する。

そこで重要になるのが、ゴミを圧縮・縮小する技術の活用である。

ペットボトルや発泡スチロールなど、かさばるゴミは、圧縮機や手動プレス機を使って小さくすることで、ゴミの体積を減らすことができる。

ゴミを圧縮・縮小技術を活用することで、ゴミの体積を削減し、家庭内のスペースを有効活用できる。

特に、ペットボトルや空き缶、プラスチック、紙類などをコンパクトにすることで、「ゴミの分別」負担を軽減し、快適な生活空間を維持できる。

圧縮・縮小技術のメリット

- ゴミの体積を減らし、収納スペースを節約できる

- ゴミ出しの頻度を減らし、手間を軽減できる

- 自治体のゴミ回収ルールに適合しやすくなる

- スッキリとした室内環境を維持できる

具体的な活用方法

① ペットボトル・空き缶の圧縮

- ペットボトルつぶし器を活用し、回収前にペットボトルを潰してコンパクトにまとめる。

- 空き缶圧縮機を使えば、アルミ缶やスチール缶の体積を大幅に減らせる。

② プラスチックゴミの縮小

- 圧縮ゴミ箱を使用し、プラスチックゴミを押し固めることでスペースを節約できる。

- シュレッダー機能付きのゴミ箱を活用すれば、包装材などのプラスチックゴミも細かくできる。

③ 紙類・ダンボールの圧縮

- 紙ゴミ用シュレッダーを活用し、新聞紙やチラシ、雑誌を細かくする。

- ダンボールカッターを使えば、大きなダンボールもコンパクトに折りたたんで収納できる。

④ 生ゴミの圧縮・脱水

- 生ゴミ処理機を活用し、水分を飛ばすことで体積を大幅に減らす。

- 手動式の脱水機を使えば、余分な水分を取り除き、ゴミの重量と臭いを軽減できる。

おすすめの圧縮・縮小アイテム

- ペットボトル&空き缶プレス機:

手軽に圧縮可能で、省スペース収納に最適。 - ダンボールカッター:

大型のダンボールも簡単に折りたたんで省スペース化できる。 - 生ゴミ乾燥機:

生ゴミの水分を飛ばし、ゴミの量と臭いを減らせる。 - 圧縮ゴミ箱:

力を加えてゴミを圧縮できるため、ゴミの回収頻度を減らせる。

ペットボトル&空き缶プレス機の例

ペットボトルや空き缶のプレス機は、これらの容器を圧縮して体積を減らし、廃棄やリサイクルの効率を向上させる装置。

これらの機器は、業務用から家庭用まで多様な種類が存在し、手動式や電動式、足踏み式など、操作方法もさまざま。

引用元:Amazon WANCHIY 空き缶粉砕機 ペットボトル 壁掛け式 500ml 缶粉砕機

生ゴミ乾燥機の例

生ゴミ乾燥機は、家庭から出る生ゴミを乾燥させて減量・減容し、臭いやコバエの発生を抑える家電製品。

乾燥させることで、生ゴミの重量や体積を大幅に減らし、ゴミ出しの手間を軽減できる。

引用元:島産業 パリパリキュー(PPC-51)

圧縮ゴミ箱の例

圧縮ゴミ箱は、内部のゴミを圧縮することで容量を増やし、ゴミ捨ての頻度を減らすことができる、便利なアイテム。

手動式やペダル式、電動式など、さまざまな種類があり、家庭やオフィスなどで広く利用されている。

引用元:サンコー ギュギュッと圧縮ゴミ箱40L「トラアッシュクボックス」

5.分別ゴミ箱の色分け・ラベリング

「ゴミの分別」が細かく求められる日本では、ゴミ箱の種類が増え、どこに何を捨てるべきか迷うことが多い。

この問題を解決するために有効なのが、分別ゴミ箱の色分けやラベリングである。

視覚的にわかりやすくすることで、家族全員が簡単に分別でき、ストレスを軽減できる。

ゴミの種類ごとに明確な色分けやラベリングを行うことで、分別の手間を軽減できる。

特に、子どもや高齢者がいる家庭では、一目でわかる仕組みを整えることでストレスを減らすことができる。

分別ゴミ箱の色分けとラベリングを活用すれば、分別が直感的にでき、家庭内のゴミ管理がスムーズになる。

特に、家族全員が、簡単に分別ルールを守れる環境を作ることが重要であり、分別の負担を減らしながら、より快適な生活空間を確保できる。

色分け・ラベリングのメリット

- 直感的に分別しやすくなる:

迷う時間を減らし、スムーズなゴミ捨てが可能。 - 家族全員が協力しやすい:

特に子どもや高齢者でも簡単に覚えられる。 - ゴミ出しのミスを防げる:

自治体のルールに沿った正しい分別ができる。 - 統一感のある収納が可能:

インテリアに馴染むデザインにも応用できる。

色分けの工夫

ゴミの種類ごとに、分かりやすい色を設定すると、直感的に区別しやすくなる。

- 燃えるゴミ(可燃ゴミ):赤やオレンジ

- プラスチックゴミ:黄色

- ペットボトル・プラスチックボトル:青

- 空き缶(アルミ・スチール):シルバーやグレー

- 瓶類(ガラス瓶):緑

- 段ボール・紙ゴミ:茶色

- 燃えないゴミ(不燃ゴミ):黒

ラベリングの工夫

文字だけでなく、イラストやアイコンを使うと、さらに分かりやすくなる。

また、ラベルを貼る位置も重要で、ゴミ箱の正面やフタの上部に貼ると、一目で識別できる。

- 「燃えるゴミ」→ 炎のマーク

- 「プラスチック」→ プラスチック容器のマーク

- 「ペットボトル」→ ボトルの形のアイコン

- 「缶」→ 空き缶のイラスト

- 「瓶」→ 瓶のイラスト

具体的な活用例

- キッチンのシンク下に色分けしたゴミ箱を配置し、調理中でもスムーズに分別。

- 玄関やベランダにラベリングしたゴミ箱を設置し、回収日までの一時保管場所にする。

- 子どもがいる家庭では、カラフルなゴミ箱とイラスト入りラベルを活用し、楽しく分別できる環境を作る。

6.ゴミの排出頻度を見直す

ゴミのスペース問題を解決する方法のひとつとして、ゴミの排出頻度を見直すことが、挙げられる。

ゴミの回収日は、自治体ごとに決まっているが、家庭ごとのライフスタイルに合わせて、ゴミを出すタイミングを工夫することで、室内のゴミの滞留を減らし、スペースを有効活用できる。

ゴミをため込むと、スペースを圧迫するため、自治体の回収スケジュールに合わせて、こまめに出すよう意識するべきである。

可能であれば、近隣のゴミステーションの活用や、リサイクル施設への直接持ち込みを検討することも有効である。

ゴミを溜め込まず、排出頻度を最適化することで、家の中のゴミスペースを削減し、快適な居住空間を確保できる。

回収日を意識しながら、小まめなゴミ処理を習慣化することで、ストレスなく分別と収納ができる環境を整えられる。

排出頻度を見直すメリット

- ゴミが溜まりにくくなり、室内スペースを確保できる

- 悪臭や害虫の発生を防げる(特に生ゴミ)

- ゴミをこまめに出すことで、回収日にまとめて捨てる手間が減る

- ストック管理がしやすくなり、ゴミ箱のオーバーフローを防げる

具体的な見直し方法

① ゴミの回収日を把握し、出し忘れを防ぐ

- ゴミ出しカレンダーを冷蔵庫や玄関に貼る。

- スマホのリマインダー機能を活用し、前日に通知を設定する。

- 家族全員でゴミ出し当番を決め、負担を分散する。

② こまめに捨てる習慣をつける

- コンビニやスーパーのゴミ箱を活用する(ルールを守った上で)。

- 会社や外出先で適切に捨てる(ペットボトルや缶など)。

- 小型ゴミは、回収日を待たずに捨てる(シュレッダー紙やティッシュなど)。

③ 生ゴミは毎日処理する

- 生ゴミ処理機を活用し、乾燥・粉砕してゴミの量を減らす。

- 新聞紙やキッチンペーパーで水分を取ってから捨てると、臭いや腐敗を防げる。

- 密閉容器を活用し、ゴミ出し日までニオイを抑えて保管する。

④ 不用品を溜め込まない

- 資源ゴミ(段ボール・古紙・衣類など)は、こまめにリサイクルセンターに持ち込む。

- 使わないものは、早めにフリマアプリやリサイクルショップで処分し、ゴミの発生自体を抑える。

- 自治体の粗大ゴミ回収を利用し、不要な大型ゴミを早めに手放す。

7.家庭用生ゴミ処理機の導入

家庭のゴミ問題の中でも、特に厄介なのが、生ゴミである。

悪臭の原因になりやすく、湿気を含むためかさばる上に、夏場は害虫が発生しやすい。

こうした問題を解決するために有効なのが、家庭用生ゴミ処理機の導入である。

生ゴミは、臭いやスペース問題の原因となるため、家庭用生ゴミ処理機を導入し、減量化・堆肥化を進めるべきである。

特に、生ゴミを乾燥させるタイプの処理機は、臭いの軽減にも役立つ。

家庭用生ゴミ処理機を導入することで、ゴミの量・臭い・処理の手間を大幅に減らせる。

特に、マンションやアパートなど、ゴミの保管スペースが限られている家庭には、スペース確保の面でも、大きなメリットがある。

生ゴミの削減は、家庭の快適さを向上させるだけでなく、環境負荷の低減にもつながるため、積極的に活用を検討したい。

生ゴミ処理機を導入するメリット

- ゴミの量を大幅に減らせる(最大1/5〜1/10に縮小)

- 悪臭を防げる(水分を飛ばすため腐敗しにくい)

- ゴミ出しの回数を減らせる(生ゴミを乾燥させることで長期間保管可能)

- 害虫やカビの発生を抑えられる

- 堆肥化すれば家庭菜園に活用できる(一部機種のみ)

生ゴミ処理機の種類と特徴

生ゴミ処理機には主に「乾燥式」「バイオ式」「ハイブリッド式」の3種類がある。

① 乾燥式

ヒーターで生ゴミの水分を飛ばし、乾燥した粉末状のゴミにする。

- メリット:

処理が早く、臭いがほとんど出ない。乾燥ゴミは可燃ゴミとして出せる。 - デメリット:

電気代がやや高め(1回あたり数十円)。

② バイオ式

微生物の力で生ゴミを分解し、堆肥として再利用できる。

- メリット:

環境に優しく、電気代が安い or 不要。 - デメリット:

生ゴミの種類によっては分解に時間がかかる。メンテナンスが必要。

③ ハイブリッド式(乾燥+バイオ)

乾燥させた後に微生物で分解する方式。

- メリット:

処理が早く、堆肥化もしやすい。 - デメリット:

比較的高価。

生ゴミ処理機の選び方

- 処理量:

1日の生ゴミ量(2〜3人家族なら1L、4人以上なら2L以上がおすすめ) - 設置スペース:

屋内用と屋外用があるため、キッチンの広さに合わせて選ぶ - 電気代:

乾燥式は電気を使うため、コストを考慮 - 手入れのしやすさ:

フィルター交換や掃除の頻度も重要

生ゴミ処理機を活用したゴミ削減の工夫

- 野菜くずや果物の皮は、事前に水を切っておくと処理が早くなる。

- 処理後の乾燥ゴミは、臭わないため可燃ゴミの日まで室内に保管可能。

- 堆肥として活用する場合は、土と混ぜて発酵を促すとよい。

8.ゴミの発生を抑える生活習慣の見直し

「ゴミの分別」や収納の工夫も重要だが、そもそもゴミを減らすことが最も効果的な対策である。

日々の生活習慣を見直し、ゴミの発生を抑えることで、家庭内のスペースを確保し、環境負荷の軽減にも貢献できる。

例えば、過剰包装の商品を避けたり、リフィル対応の商品を選ぶことで、ゴミの発生を最小限に抑えられる。

日々のちょっとした意識の積み重ねで、ゴミの発生は大幅に抑えられる。

「買う前に考える」「再利用できるものは活用する」「無駄をなくす」という習慣を身につけることで、家の中のスペースが広がり、環境にも優しい生活が実現できる。

買い物の工夫でゴミを減らす

① 過剰包装の商品を避ける

- プラスチック包装やトレーの少ない商品を選ぶ。

- 量り売りや詰め替え可能な商品を活用する。

- バラ売りの野菜や果物を選び、トレーやビニール袋の使用を減らす。

② エコバッグ・マイボトル・マイ箸の活用

- 買い物時にレジ袋をもらわず、エコバッグを持参する。

- ペットボトルの飲料を購入せず、マイボトルを使用する。

- コンビニやテイクアウトの際に、マイ箸・マイスプーンを持参し、使い捨てカトラリーを減らす。

③ 必要なものだけを買う

- 食品ロスを防ぐため、計画的な買い物を心がける。

- 特売品やまとめ買いに注意し、不要なものを買わないようにする。

- 賞味期限・消費期限を管理し、期限内に使い切れる量を購入する。

使い捨てを減らし、再利用を意識する

① 繰り返し使えるアイテムを選ぶ

- 紙ナプキンの代わりに布ナプキン、使い捨てカミソリの代わりに電動シェーバーを活用する。

- キッチンペーパーの代わりに布巾を使用する。

② 梱包材や紙袋の再利用

- 段ボールや紙袋をストックし、再利用できるものは活用する。

- プチプチや梱包材を保管し、フリマアプリや荷物の発送に使う。

③ 古着や不要品を有効活用

- 不要な衣類はリサイクルショップや寄付に出す。

- フリマアプリやリユースショップを活用し、捨てる前に売る・譲る。

食品ロスを減らす工夫

① 冷蔵庫の整理を徹底する

- 収納しすぎず、見やすい冷蔵庫を保つことで食材の無駄を防ぐ。

- 消費期限が近いものを前に置く「先入れ先出し」のルールを徹底する。

② 余った食材を活用する

- 野菜の皮やヘタをだしやスープの材料として活用する。

- 余ったご飯やパンを冷凍保存し、無駄なく使い切る。

③ 必要な分だけ作る

- 作りすぎに注意し、小分けに調理する。

- 余った料理は翌日にリメイクできるメニューを考えておく。

紙・プラスチックゴミの削減

① デジタル化を進める

- 紙の請求書やチラシを電子版に切り替える。

- メモやノートをデジタルツール(スマホ・タブレット)で管理する。

② ゴミを減らす習慣を家族で共有

- 子どもにも「ゴミを減らす工夫」を教え、家族全員で意識を高める。

- ゴミが減ったことを実感できるよう、削減量を記録して楽しむのも効果的。

9.シェアリング・リユースの活用

ゴミを減らし、家庭内のスペースを有効活用するためには、「シェアリング」と「リユース」の考え方を取り入れることが有効である。

不要なものを手放すだけでなく、そもそも所有しないという選択肢を持つことで、ゴミの発生そのものを抑えられる。

使わなくなった物を捨てるのではなく、フリマアプリや地域のリユースセンターを活用することで、ゴミとして処分する必要を減らせる。

特に、衣類や家具、家電などは再利用の余地が大きい。

ゴミの発生を抑え、家庭内のスペースを確保するためには、「シェアリング」と「リユース」の習慣を取り入れることが重要である。

モノを所有するのではなく、必要な時だけ借りたり、不要になったら次の人へ譲ることで、ゴミを減らし、環境にも優しい暮らしを実現できる。

「捨てる前に活用する」「必要なものだけを持つ」という意識を持ち、無駄のないライフスタイルを目指していこう。

シェアリングサービスの活用

① シェアリングエコノミーで所有を減らす

シェアリングサービスを活用することで、モノを買わずに済む機会が増え、ゴミの発生も抑えられる。

- 洋服のレンタルサービス(ex. エアークローゼット、メチャカリ)

→ 特別なイベント用の服や、飽きやすいトレンド服をレンタルすることで、不要になった衣類のゴミを減らせる。 - カーシェアリング・自転車シェア(ex. タイムズカー、HELLO CYCLING)

→ マイカーや自転車を持たずに済めば、廃車やメンテナンスに伴うゴミを減らせる。 - 家電のレンタル(ex. Rentio、CLAS)

→ 短期間しか使わない家電や、試してから購入したい家電をレンタルすることで、不要な買い物を減らせる。

② 共有スペースの活用

個人で所有するのではなく、シェアできる場を活用することで、モノの管理を減らせる。

- コインランドリーやシェアオフィスの利用

→ 家庭内に洗濯機を持たない選択も可能になり、家電ゴミや収納スペース問題を解決できる。 - 図書館・電子書籍サービスの利用

→ 本や雑誌を購入せず、図書館や電子書籍を活用することで、紙ゴミを減らせる。 - シェアキッチンやシェア倉庫の利用

→ 大量の調理器具や収納スペースが不要になり、ゴミの発生も抑えられる。

リユースの活用

① フリマアプリやリサイクルショップを活用

不要になったものを捨てずに、次の人に使ってもらうことでゴミを減らす。

- フリマアプリ(メルカリ・ラクマ・PayPayフリマ)を活用

→ 使わなくなった服・家電・雑貨を売ることで、廃棄を減らせる。 - リサイクルショップ・セカンドハンドショップを利用

→ ハードオフ、セカンドストリートなどで買い取りを依頼し、モノを循環させる。 - 子供服やベビー用品のリユース

→ すぐにサイズアウトする子供服は、お下がりをもらったり譲ったりすることで、ゴミを減らせる。

② 「捨てる前に活用」する習慣

ゴミとして処分する前に、別の使い道を考えることで、廃棄物の量を減らせる。

- 段ボールや紙袋を収納ケースとして再利用

- 不要な布を掃除用のウエスとして活用

- 空き瓶をインテリアや保存容器として再利用

- 割り箸をガーデニングの支柱やDIY材料として活用

③ 企業のリユース・リサイクルサービスを活用

近年、企業が提供するリユース・リサイクルプログラムも増えている。

- ユニクロの「服の回収リサイクル」

→ 着なくなったユニクロ製品を回収し、難民支援や繊維リサイクルに活用。 - 家電量販店の下取りサービス

→ 買い替え時に不要な家電を適切にリサイクルしてもらえる。 - おもちゃのリユース「トイフォワード」

→ 子どもが使わなくなったおもちゃを寄付し、次の世代に活用してもらう。

シェアリング・リユースでゴミを減らすメリット

- 家の中がスッキリし、収納スペースが増える

→ モノの量を減らすことで、ゴミの分別や収納に悩まなくなる。 - 無駄な買い物が減り、経済的にもお得

→ シェアリングやリユースを活用することで、出費を抑えられる。 - 環境に優しく、サステナブルな暮らしが実現できる

→ 資源を有効活用することで、地球環境への負荷を減らせる。

10.分別作業を簡略化するシステムの導入

「ゴミの分別」作業は、日本の家庭にとって、大きな負担となっている。

ゴミの種類が多く、地域ごとにルールが異なるため、手間がかかるだけでなく、スペースも圧迫する。

この問題を解決するためには、分別作業を簡略化するシステムを導入することが効果的である。

スマートゴミ箱や、AIアシスト機能付きの、ゴミ分別アプリを活用することで、分別の負担を軽減できる。

例えば、QRコードを読み取ることで、正しい分別方法を表示するシステムがあれば、ゴミ捨ての手間が大幅に削減される。

「ゴミの分別」作業を簡略化するためには、自動分別システムや便利なゴミ箱・ゴミ袋を活用することが有効である。

また、スマホアプリや分別不要の回収サービスを利用すれば、より効率的にゴミを管理できる。

これらのシステムを積極的に取り入れ、ストレスのない分別生活を目指そう。

自動分別ゴミ箱の活用

近年、AI技術を活用した自動分別ゴミ箱が開発されており、ゴミの種類を自動で判別し、適切なカテゴリーに仕分けてくれる。

- センサーによる自動分類:

カメラや重量センサーでゴミの材質を判断し、自動的に適切なコンテナへ振り分ける。 - 音声やアプリ連携:

スマートフォンと連携し、「これは何ゴミ?」と質問すると答えてくれる機能を持つものもある。 - 企業向け導入も進行中:

オフィスや公共施設向けの自動分別システムも登場しており、家庭向けにも今後普及が期待される。 - ▼ 参考事例

「SmaGO(スマゴ)」:

AIがゴミを認識し、適切な分別を行うスマートゴミ箱(実証実験中)。

家庭向け「自動分別ゴミ箱」:

海外ではすでに販売されており、日本でも今後広がる可能性がある。

分別が楽になるゴミ袋・ゴミ箱システムの活用

手作業での分別を簡単にするため、工夫されたゴミ袋やゴミ箱の活用も有効である。

- 一体型分別ゴミ箱:

1つのゴミ箱の中に複数の仕切りがあり、ゴミを簡単に分別できる。 - 分別がわかりやすいゴミ袋:

袋自体に「燃えるゴミ」「プラスチック」「資源」などのラベルがついており、直感的に分けられる。 - ゴミ袋の色分けシステム:

自治体ごとに異なる分別ルールに対応しやすいよう、色別のゴミ袋を活用する。 - ▼ 便利アイテム例

「ペダル式分別ゴミ箱」:

足で開閉できるため、作業効率が向上する。

「ゴミ袋ホルダー」:

狭いキッチンでも、省スペースで複数のゴミ袋を設置できる。

スマホアプリを活用した分別サポート

ゴミの分別方法がわからない場合、スマホアプリで即座に調べられる仕組みを活用すると、作業がスムーズになる。

- 「ゴミ分別ナビ」(各自治体が提供)

→ 住んでいる地域の分別ルールを簡単に検索できる。 - 「分別AIアシスタント」

→ ゴミを写真で撮ると、自動で分別方法を判定するアプリ(開発中のものもある)。 - 「リマインダー機能付きゴミ出しアプリ」

→ ゴミ出し日を通知し、出し忘れを防ぐ。 - ▼ 便利なアプリ例

「さんあ〜る」(全国対応のゴミ分別アプリ)

「ゴミ出しナビ」(自治体ごとの分別ルールに対応)

分別不要の回収サービスの活用

最近では、分別をしなくても回収してくれる便利なサービスが増えている。

- 「まとめて回収」サービス:

事業者がゴミの分別を代行してくれる。 - 「定額制のゴミ回収」:

月額料金を払うと、分別不要でゴミを回収してくれるサービスも登場している。 - 「宅配リサイクル」:

使わなくなった衣類や家電を宅配便で送るだけでリサイクルしてくれる。 - ▼ 便利なサービス例

「エコランド」:

不用品回収とリサイクルを一括で行う。

「リネット」:

古着や小型家電を宅配回収し、適切にリユース・リサイクル。

まとめ

「ゴミの分別」は、日本の住宅事情において、避けられない課題である。

限られたスペースの中で、効率的にゴミを収納するためには、適切なアイデアや便利なアイテムを活用することが重要である。

ここで紹介した「効率的な分別収納10のアイデア」を振り返ると、次のような工夫が有効である。

- 縦型・スリム型ゴミ箱の活用:

スペースを縦方向に使い、省スペースでの収納を実現する。 - 折りたたみ式ゴミ袋ホルダーの活用:

必要なときだけ設置できる可変式収納で、場所を取らない。 - 壁掛け・吊り下げ式ゴミ収納の導入:

床置きを減らし、壁やシンク下などのデッドスペースを活用する。 - 圧縮・縮小技術の活用:

ペットボトルや食品トレーなどをコンパクトに圧縮し、ゴミの体積を減らす。 - 分別ゴミ箱の色分け・ラベリング:

直感的に分別できる仕組みを作り、家族全員が協力しやすくする。 - ゴミの排出頻度を見直す:

ゴミ収集日や回収サービスを活用し、溜め込まない習慣をつける。 - 家庭用生ゴミ処理機の導入:

生ゴミを減らし、臭いやスペースの問題を解決する。 - ゴミの発生を抑える生活習慣の見直し:

リデュース(減量)を意識し、不要な包装や使い捨てを減らす。 - シェアリング・リユースの活用:

不要なものをゴミにせず、リユースやフリマアプリなどで再利用する。 - 分別作業を簡略化するシステムの導入:

自動分別ゴミ箱やスマホアプリを活用し、手間を減らす。

これらの工夫を取り入れることで、「ゴミの分別」によるスペース問題を解決し、ストレスのない生活環境を実現することができる。

分別ルールを守りつつ、無理なく続けられる方法を選び、快適な住空間を保つことが重要である。

ゴミの管理は、避けて通れない問題であるが、少しの工夫と新しい技術の活用により、より快適な生活環境を作ることができる。

今後も、「ゴミの分別」方法の改善や技術の発展を注視し、最適な方法を取り入れていくことが重要である。