まず最初に、あなたに問いたい。

「あなたはEV車が欲しいですか?」

各種メディアでも、「日本でEV車が普及しない理由」について、さまざま上げられているが、吾輩はそれだけではないと思っている。

それがまさに、「あなたはEV車が欲しいですか?」という問いで、吾輩はすでに60歳の「還暦」をむかえ、車の運転もだんだん「億劫(おっくう)」になってきている。

吾輩の世代としては、中学生時代から「スーパーカー」ブームがあり、将来大人になったら絶対に車を買いたいと思っていた世代だが、今では「運転が楽しい」と思えなくなってきてしまった。

そんな「人間の意識の変化」にも焦点をあてて、今後、日本で「EV車」は広がっていくのか、「日本でEV車が普及しない理由」について見ていきたい。

「EV車」とは

「EV」とは、電気自動車(Electric Vehicle)の略で、搭載したバッテリーに蓄えた電気を使って、電動モーターに電流を流し、モーターが回転する力で車輪を駆動する自動車のこと。

※ここでは、あえて「EV車」と表現する。

従来の「ガソリン車」は、エンジンを搭載し、ガソリンを燃料として燃やし、生じたエネルギーで走行する仕組みだが、「EV車」は、エンジンを使用しないので、走行中に人体に有害な排出ガス(一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素化合物(NOx))や二酸化炭素(CO2)を排出しないので、環境に優しい車両といえる。

「EV車」の特徴、【長所】と【短所】

「EV車」の主な特徴、「長所」と「短所」は、以下の通り。

【長所】

- 環境に優しい

- 排気ガスがないため、CO2や有害な大気汚染物質(一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素化合物(NOx)の排出がない。

- 再生可能エネルギー(Renewable Energy)で充電することで、さらに環境負荷を減少させることができる。

- エネルギー効率が高い

- 電気モーターは、内燃機関に比べて効率が高く、エネルギー損失が少ない。

- 走行中のエネルギー回生システム(回生ブレーキ)により、一部のエネルギーを回収して再利用できる。

- 静音性

- エンジン音がないため、走行中の騒音が非常に少ない。

- 都市部での騒音公害の減少に寄与できる。

- 加速がスムーズ

- 電気モーターの特性上、最大トルクを即座に発揮できるため、加速が非常にスムーズである。

- メンテナンスが簡単

- エンジンオイル交換や排気システムのメンテナンスが不要である。

- 機械的な部品が少ないため、故障リスクが低く、メンテナンスコストが抑えられる。

- 充電インフラ

- 家庭用の充電設備や、公共の充電ステーションを利用して充電が可能である。

- 長距離運転には急速充電器が必要だが、そのインフラが急速に整備されつつある。

【短所】

1.航続距離

- 一度の充電で走行できる距離は、ガソリン車に比べて短いことが多い。

- 最近のモデルでは、航続距離が改善されているが、長距離運転時には充電ステーションの場所を計画する必要がある。

2.充電時間

- フル充電に時間がかかる場合があり、急速充電器を使えば短縮できるが、それでもガソリン補給に比べると時間がかかる。

3.初期費用

- 初期購入価格が高い傾向があり、政府の補助金や税制優遇措置などで軽減される場合がある。

- 長期的には、燃料費やメンテナンスコストの低さが、初期費用を相殺することが多い。

「EV車」の普及率

「EV車」の主なバッテリーは、リチウムイオン電池が使用されていて、その容量によって走行距離が変動するが、技術開発によって、徐々に充電速度も速くなり、航続距離なども伸びてきている。

「EV車」の国内での一般消費者向けの販売は、2010年からで、高性能なバッテリーの開発などにより普及が期待されている。

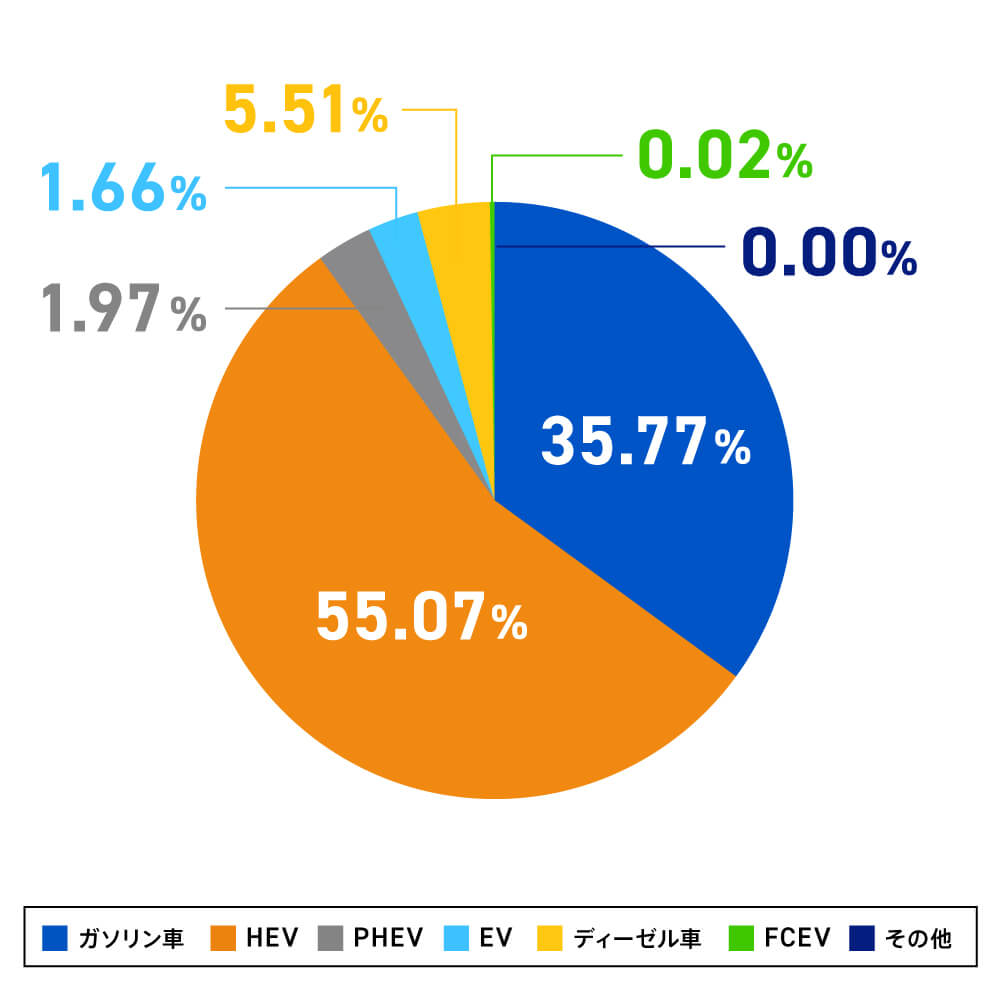

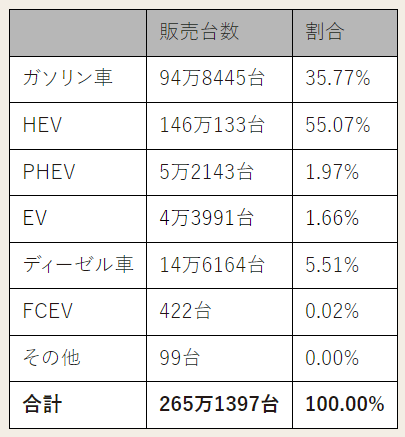

日本の「EV車」普及率(2023年:普通乗用車)

日本自動車販売協会連合会の発表によれば、2023年(1〜12月)のEV(普通乗用車のみ)の新車販売台数は約4万4000台です1)。これは新車販売台数の約1.66%にあたります。

〈図〉2023年の燃料別新車販売台数(普通乗用車)の割合

※HEV=ハイブリッド車、PHEV=プラグインハイブリッド車、FCEV=燃料電池自動車のことを指します。

引用元:東京電力 【2024年最新】EVの普及率はどのくらい?日本と世界のEV事情

また、自動車検査登録情報協会の調査によれば、2023年3月時点での保有台数は、「16.5万台」を突破している(※)。

(※)出典元:【一般財団法人自動車検査登録情報協会】ハイブリッド車・電気自動車の保有台数推移

「EV車」が普及しない理由

日本で「EV車(電気自動車)」が普及しにくい理由は、以下の通り。

1.充電インフラの未整備

- 公共の充電ステーションがまだ十分に整備されておらず、長距離移動時に充電の不安がある。

2.航続距離の制限

- 一度の充電で走行できる距離が、ガソリン車に比べて短いため、長距離移動に不安がある。

3.充電時間の長さ

- フル充電に時間がかかるため、急ぎの際に不便で、急速充電器でも30分から1時間程度かかることが多い。

4.初期コストの高さ

- 「EV車」の購入価格が高い傾向にあり、一般消費者にとって経済的な負担が大きい。

5.バッテリーの寿命と交換費用

- バッテリーの劣化や交換が必要になると、その費用が高額であるため、長期的な維持コストが懸念される。

6.充電設備の設置費用

- 自宅に充電設備を設置するためのコストやスペースが問題になることがあり、特に集合住宅では設置が難しい場合がある。

7.選択肢の少なさ

- ガソリン車やハイブリッド車に比べ、「EV車」のモデル数が少なく、消費者の選択肢が限られている。

8.ガソリン車への依存

- 日本は、これまでガソリン車やハイブリッド車が主流であり、既存の車両やインフラがガソリン車に最適化されているため、「EV車」への移行が進みにくい。

9.再販価値の低さ

- 中古市場での「EV車」の再販価値が低いとされており、購入時の経済的リスクが高まる。

10.政府の支援不足

- 「EV車」普及に向けた政府の補助金や税制優遇措置が十分でない場合、消費者が「EV車」を選ぶインセンティブが不足する。

11.車の購入人口の減少

- 日本では少子高齢化により人口減少が進むことで、高齢者層では運転免許証の返納等により運転人口が減少し、若年層では少子化により運転人口が減少するなど、車を購入する人口が減少している。

12.人口の大都市への集中

- 人口が大都市圏に集中することで、大都市の公共交通手段を利用する機会が増えることから、車を運転する人口が減少している。

13.車に対する所有意欲の低下

- 若年層では、車は移動手段の一つといった考え方を持っており、必要な時はレンタカーやカーシェアリングの利用、または、親の車を借りれば良い、という割り切った考えを持つ若者が増えている。

14.趣味の多様化

- インターネットやスマートフォンの普及が相まって、動画の視聴やオンラインゲーム、SNSなどのコミュニケーションツールの活用による時間の過ごし方が広がり、車での旅行やレジャー、ドライブなどが減少している。

15.価値観の変化

- 若年層では、身分証明書として運転免許を取得する人は一定数いるが、高度成長期の様に、車がステータスシンボルではなくなった。

16.節約志向の高まり

- 日本では、失われた30年という言葉が示すように、1990年代のバブル崩壊以降、日本人の平均給与は40万円以上下がっていることから、若年層では、将来の生活に漠然と不安を抱き、節約志向が強い。

17.自動運転技術の進歩

- 自動運転技術が進歩することで、公共交通機関が自動運転化されることで交通インフラが整備され、個人で車を保有する必要が無くなる。

18.新たな移動手段の普及

- 最近の都市部では、「電動キックボード」や「ペダル付き原動機付自転車」など、新しい移動手段が普及しつつある。

まとめ

この様な理由により、直ちに現状の「ガソリン車」が、そのまま「EV車」に移行するかといえば、そうではないと言えるだろう。

しかし、長期的に見れば「EV車」の普及率は高まることになるだろう。

一見矛盾しているように思えるが、決してそうではない。

なぜかと言えば、少子高齢化により、今後車の所有者は決して増えることは無く、年々減少していくことで、「EV車」の保有台数が増えなくても、車の全体の保有台数が減少することで、自然と普及率が高まってしまうからだ。

今は、「人手不足」で公共交通機関の運転手が不足している状態だが、自動運転技術が進歩し、国や自治体、運送会社が「EV車」を所有し事業化することになれば、個人が車を保有する必要が無くなる可能性かある。

また、「EV車」と「自動運転」は相性がとても良く、走行状況に応じて瞬時に適切なハンドル操作やアクセル操作を精密に行えるなど、「交通事故防止」にも効果があると言えるだろう。

よって将来は、ある一定の(そう多くは無い)充電設備などの設備投資や「EV車」があれば、大都市であろうが、地方であろうが日本国中、一定の交通インフラが整うことと、車が「単なる移動手段」と捉える人が多くなることから、個人が車を保有したいと思わなくなり、「EV車」は、現在の「ガソリン車」の様には、「普及しない」と吾輩は思っている。