2025年も、野菜の価格高騰が続いている。

気候変動の影響により、野菜の生育環境が悪化し、収穫量が減少しているためであると言われている。

特に、形やサイズが規格に合わない、「規格外野菜」の増加が問題視されている。

これらの野菜は、味や栄養価に差がないにもかかわらず、市場に流通しにくく、廃棄されるケースも少なくないという。

近年、一部のスーパーやECサイト(イーコマースサイト)で、「訳あり野菜」として販売される例も増えているが、まだ一般的ではないとのこと。

ここでは、野菜高騰の背景と「訳あり野菜」の定義、安全性、流通の現状、そして今後の展望について詳しく見ていこう。

「規格外野菜」の活用が進めば、我々消費者にとっても、農家にとってもメリットがあるはず。

この「訳あり野菜」の流通の現状と今後や、野菜の価格が安定する日は来るのかなど、その可能性を探ってみたい。

2025年も続く野菜高騰の現状

2024年に続き、2025年も野菜の価格が高騰していて、物価高に家計への影響が続いている。

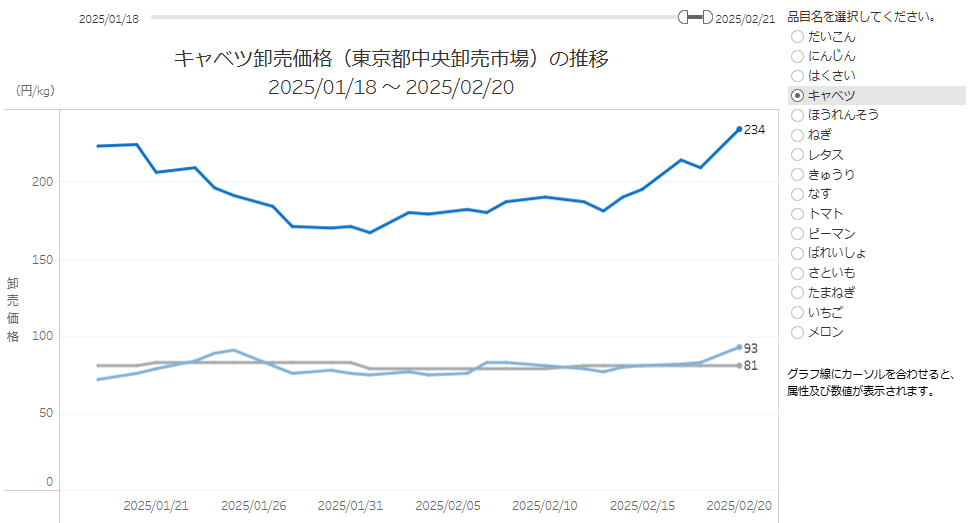

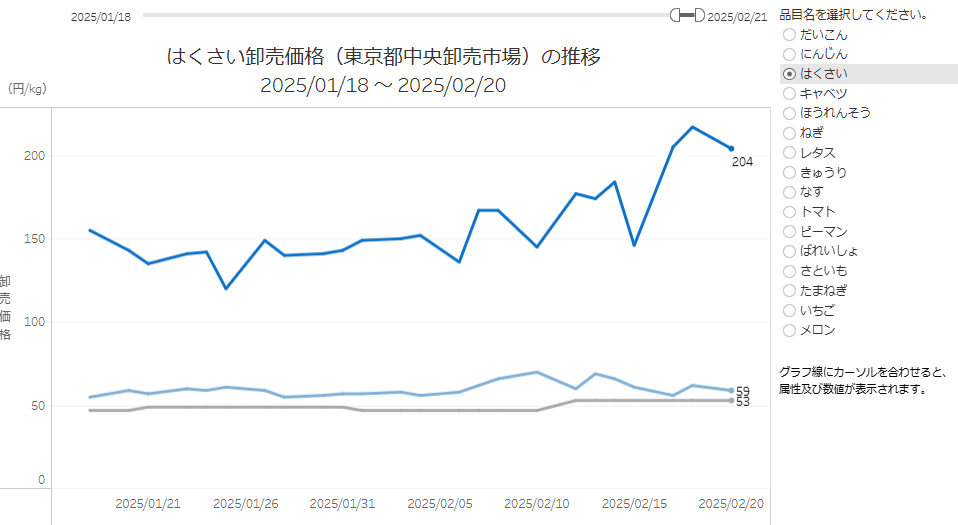

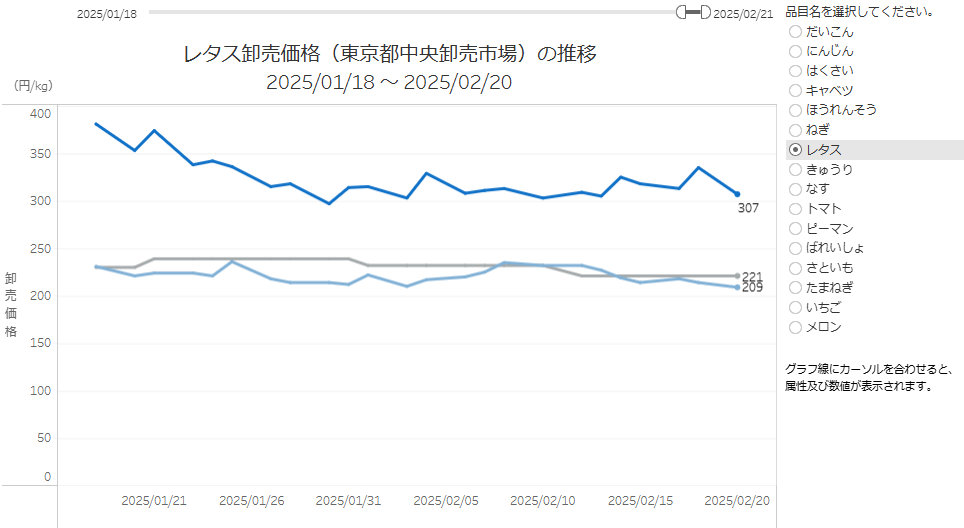

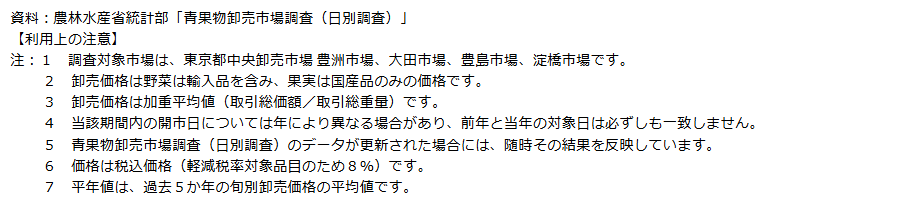

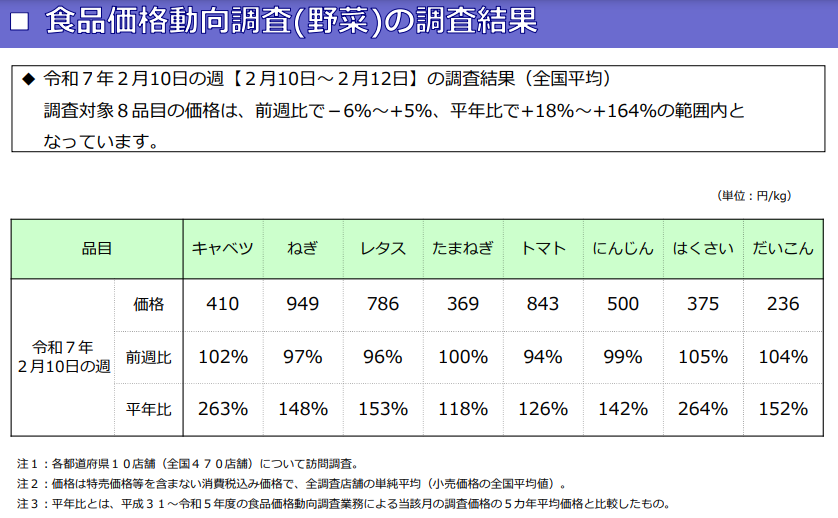

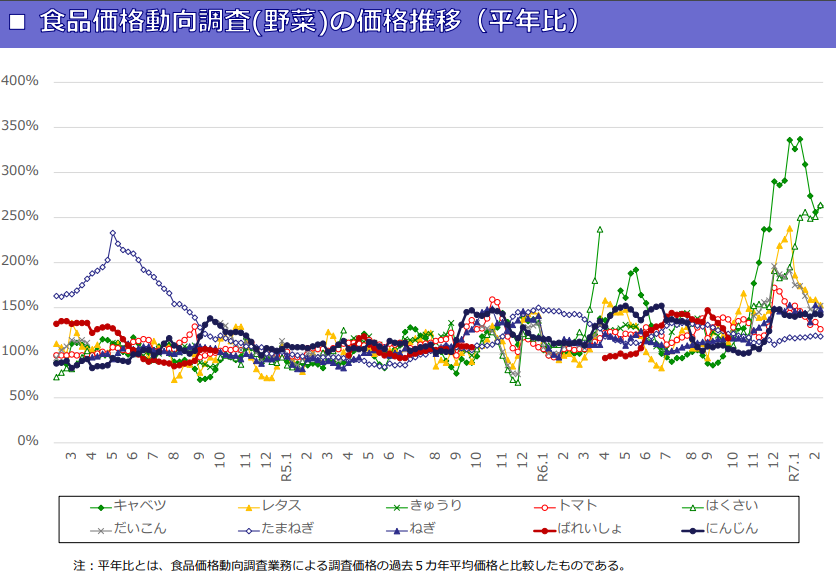

まず、主要な葉物野菜の価格推移等について見てみると、農林水産省の卸売り市場調査によれば、おおむね下記の様な状況だ。

- 2025年2月20日のキャベツの価格は、平年比2.5倍に上昇

- 2025年2月20日の卸売り価格平均小売り価格は、キャベツが過去5年と比べて2.9倍、白菜が3.8倍、レタスが1.4倍など

- 2025年2月は、全体的に野菜の高値傾向が続くなか、ほうれんそう、なすなど平年並みの価格の品目がでてくる見通し

日別情報グラフ(青果物)

引用元:農林水産省 日別情報グラフ(青果物)

引用元:農林水産省 食品価格動向調査(野菜) 令和7年2月10日の週

この様に、葉物野菜の価格を平年の価格と比較しても、およそ2~3倍の高値となっており、2024年4月以降、その傾向が強く表れている。

野菜価格の上昇理由や、今後の動向については、下記のブログで書いてあるので、参考にして頂きたい。

「訳あり野菜」とは?お得に買える理由

まず最初に「訳あり野菜」とは、いったいどう言う物なのか見てみたい。

「訳あり野菜」とは、見た目やサイズなどが規格外で、市場に出回りにくいものの、品質や味には問題がない野菜のことである。

通常の流通ルートでは販売されにくい分、比較的安く購入できるのが特徴だ。

しかも、市場価格よりも安く手に入り、フードロス削減にも貢献できる。

流通方法や購入場所を知っておけば、お得に新鮮な野菜を手に入れることができるので、「訳あり野菜」は、賢く活用してみたい野菜だ。

「訳あり野菜」となる主な理由

市場に流通している野菜には規格が有る。

日本では、農産物の規格は、農林水産省が定める「農産物規格規程」や、JA(農協)などの業界団体によって、設定された基準に基づいて決められている。

特に、大手スーパーや市場に流通する野菜は、 「形」「サイズ」「重量」「外観(色・傷・病害など)」などの基準を、クリアする必要があるのだ。

野菜が、規格外いわゆる「訳あり野菜」となる理由については、主に下記のようなものがある。

- 形が不揃い・サイズの問題

まっすぐなキュウリや、均等なサイズのジャガイモなど、スーパーで売られる野菜には厳しい規格がある。

自然環境の影響でサイズが小さかったり、曲がっていたりすると、規格外となる。

例:大きすぎる大根、小さすぎるトマト、二股に分かれたニンジンなど。 - 表面に傷やシミがある

収穫や運搬時にできる軽微な傷や、日焼けによる変色など。

外見の問題で、商品価値が下がるが、皮を剥けば問題なく食べられるものがほとんど。

例:少し黒ずんだキャベツ、小さなひびが入ったナス。 - 収穫時期がずれてしまった

一度に大量に収穫できるが、規格に合わないものが余ることがある。

季節の変動や天候の影響で、規定の収穫タイミングを外れた野菜が、市場に出せない。 - 余剰在庫や市場に出せない事情

需要と供給のバランスによって、農家や市場に野菜が余ることがある。

例えば、台風で出荷が遅れたために、一度に大量の野菜が市場に出回り、売れ残るケース。

主要野菜の規格基準(例)

※規格は、地域や流通ルートによって、異なる場合があります。

(1)じゃがいも(馬鈴薯)

- サイズ基準(直径)

L:6.0cm以上

M:4.5cm〜6.0cm

S:3.0cm〜4.5cm - 規格外となる例

葉や茎が付いたまま

極端に小さい・大きい(規定サイズ外)

緑化(光に当たって緑色になったもの)

ひび割れ、深い傷、病気による変色

(2)にんじん

- 形状とサイズ

L:18cm以上

M:15〜18cm

S:12〜15cm - 規格外となる例

二股や曲がっているもの

ひび割れや深い傷がある

葉がついている(通常は切り落とされる)

色が薄すぎる、または斑点が多い

(3)大根

- サイズ基準(長さと重さ)

L:30cm以上、1kg以上

M:25〜30cm、0.8〜1.0kg

S:20〜25cm、0.6〜0.8kg - 規格外となる例

曲がっている、または極端に太い・細い

ヒビ割れや黒ずみがある

先端が極端に細くなっている

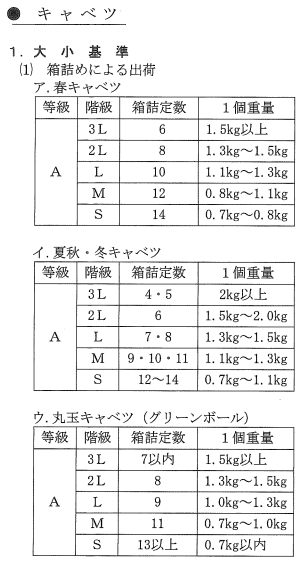

(4)キャベツ

- 重さ基準

L:1.2kg以上

M:0.8〜1.2kg

S:0.5〜0.8kg - 規格外となる例

葉が破れている

形がいびつ(通常は丸い形が理想)

葉がスカスカで密度が低い

外側の葉に虫食い跡がある

(5)玉ねぎ

- サイズ基準(直径)

L:8.0cm以上

M:6.5〜8.0cm

S:5.0〜6.5cm - 規格外となる例

小さすぎる、または大きすぎる

皮がむけすぎている

ひび割れや変色がある

芽が出ている

(6)トマト

- サイズ基準(直径)

L:8.0cm以上

M:6.5〜8.0cm

S:5.0〜6.5cm - 規格外となる例

形がいびつ(扁平、極端に細長いなど)

ひび割れやキズがある

色がまだらでムラがある(未熟or過熟)

軟化しすぎている

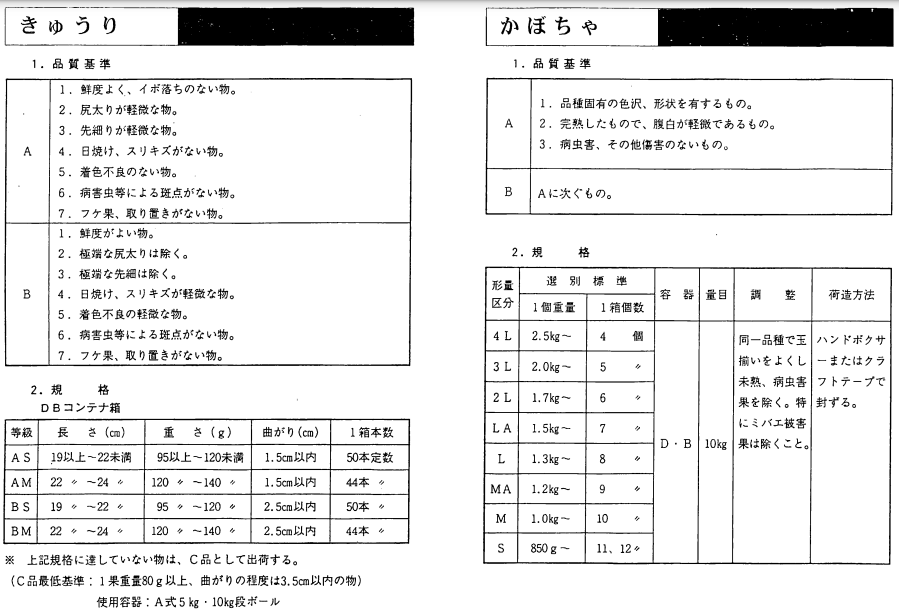

(7)きゅうり

- サイズ基準(長さ・太さ)

L:22cm以上

M:18〜22cm

S:15〜18cm - 規格外となる例

曲がりが強い(特にU字やL字型は不可)

太すぎる、または細すぎる

表面に傷や斑点が多い

(8)ピーマン

- サイズ基準(長さ・重さ)

L:8cm以上

M:6〜8cm

S:4〜6cm - 規格外となる例

小さすぎる、または大きすぎる

色が薄い(未熟または過熟)

形が不揃い(奇形など)

各団体の野菜規格の例

(1)農林水産省 出荷基準(県経済連出荷規格)

出荷基準(県経済連出荷規格)一部抜粋

引用元:農林水産省 出荷基準(県経済連出荷規格)

(2)全国農業協同組合連合会 広島県本部 出荷規格表

出荷基準 一部抜粋

引用元:全国農業協同組合連合会 広島県本部 出荷規格表

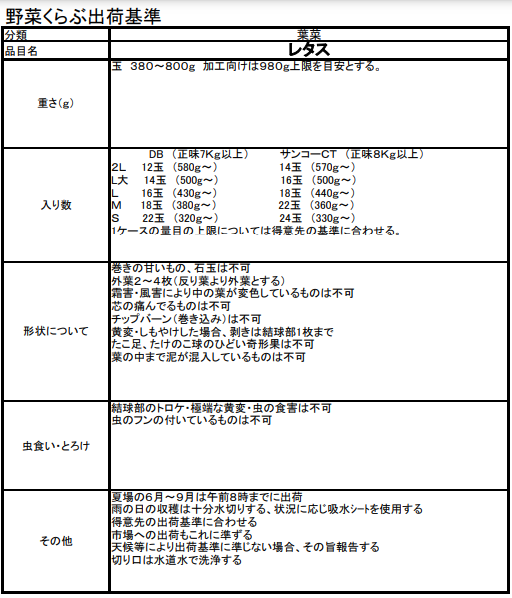

(3)野菜クラブ出荷基準

出荷基準 一部抜粋

引用元:野菜くらぶ出荷基準

「訳あり野菜」がお得に買える理由

「訳あり野菜」は、品質に問題がないにもかかわらず、お得に購入できる選択肢となる。

形が不揃いであっても、味や栄養価は通常の野菜と変わらず、むしろ新鮮なものが手に入ることも多いので、上手に活用すれば、家計にも環境にも優しい選択となるのだ。

「訳あり野菜」が、通常の野菜よりも安価に販売される理由は、主に以下のようなものがある。

(1)市場規格を満たさないため流通しにくく、市場価格より安く販売される

日本の農産物には、形や大きさ、色などに関する厳格な規格が存在する。

スーパーや市場に並ぶ野菜は、消費者が見た目で判断しやすいように、統一された基準に従って選別されている。

しかし、多少の曲がりやサイズの違いがあるだけで、品質には問題がないにもかかわらず規格外とされる野菜が多く発生する。

このような多少の曲がりやサイズの違いがある野菜は、通常の流通ルートに乗りにくく、価格を下げて販売されることが多い。

価格が通常品よりも、2〜5割安いことが多く、節約志向の人に人気がある。

例:スーパーでは、1袋300円のジャガイモが、訳あり品なら200円で買うことが出来る。

(2)一般的な流通経路を経由しないため、流通コストが抑えられる

通常の野菜は、生産者から市場や流通業者を経て、スーパーに並ぶ。

だが、「訳あり野菜」は、「農家による産地直送」や「産直ECサイト(食べチョク、ポケットマルシェなど)のネット通販」、「道の駅」、「直売所」などで、直接販売されることが多い。

これにより、通常の市場流通を通さないため、中間コスト(流通マージン)が削減され、結果として価格が抑えられるのだ。

特に、「農家直売」の場合は、形にこだわらない分だけ収穫したものを、そのまま販売できるため、より安価に提供できるのである。

(3)フードロス削減のために安価で提供されている

近年、食品ロスの問題が、社会的な課題となっており、「規格外の野菜」を活用しようとする動きが広がっている。

農家や企業も、廃棄するよりは、安価でも販売する方がメリットがあるため、「訳あり野菜」として、市場に流すケースが増えているのだ。

こうした背景から、通常よりも低価格で購入できる機会が、増えているのである。

「規格外の野菜」を廃棄するのは、農家にとって大きな損失になるため、少しでも売れるなら安く販売する傾向がある。

我々消費者にとっても、フードロス削減に貢献しながら、安く野菜を購入できるメリットがある。

(4)大量・まとめ買いによるコストダウン

「訳あり野菜」は、一般的な市場に出回りにくいため、一度に大量に流通させることで、売れ残りを防ぐ必要がある。

特に、農家直売やECサイトでは、「大袋」や「箱単位」で販売されることが多く、1個あたりの単価が通常のスーパーよりも大幅に安くなる。

農家や市場の直売では、通常の小売サイズではなく、「袋詰め放題」や「まとめ売り」で安く買えることが多い。

また、飲食店や加工業者向けの業務用販売では、見た目を重視しないため、「大量購入」によって、さらに割安な価格で取引される。

家庭向けの通販サイトでも、「10kgセット」「おまかせ詰め合わせ」などの形で販売されることがあり、まとめ買いすることで1つあたりのコストが抑えられる。

例:スーパーでは1本100円のキュウリが、直売所では「訳あり5本入り250円」で販売。

「訳あり野菜」を安く手に入れるポイント

(1)産直市場・道の駅

地元の農家が直接販売しているため、「訳あり野菜」も比較的手に入りやすく、旬の野菜が豊富に揃っている。

「道の駅」などで販売される「訳あり野菜」は、収穫量や季節、天候、さらにはその地域の農作物の出荷状況など、さまざまな要因により供給が左右されるため、常時販売されているわけではない。

例えば、旬の時期には豊富に並ぶ一方で、オフシーズンや天候不順の場合は在庫が不足し、「訳あり野菜」が見られないこともある。

また、「道の駅」では、地域の農家が直接出荷するため、特定の野菜の収穫時期に合わせて訳あり品が取り扱われる傾向がある。

たとえば、夏場にはとうもろこしやトマト、秋にはかぼちゃや大根など、その季節に合わせた品目がラインナップされるが、季節外れの時期には供給が限られるのが現状である。

産直市場や道の駅で、「訳あり野菜」を購入する際のポイントは、以下のとおりである。

以下の点を踏まえて、産直市場や道の駅で「訳あり野菜」を購入すれば、品質に安心しながらもお得に新鮮な野菜を手に入れることができ、食品ロス削減や家計の節約にも寄与するのである。

✅ポイント

- 販売時期と入荷状況の把握

「訳あり野菜」は、収穫状況や天候、季節によって供給量が大きく変動するため、事前に各市場や道の駅の販売スケジュールやSNS情報をチェックし、入荷のタイミングを把握することが重要である。 - 訳あり理由の確認と品質チェック

「訳あり野菜」は、形の不揃い、小さい・大きすぎる、傷やシミがあるなどの理由で通常品から外れるが、味や栄養価に問題がない場合が多い。

購入時には、なぜ訳ありとなっているのか(例:収穫時のばらつきや軽微な外観の欠点)を確認し、自分が納得できる品質かどうかを目視で判断することが肝要である。 - 生産者との直接コミュニケーション

産直市場や道の駅では、生産者と直接話す機会が多いので、栽培方法や使用農薬の有無、保存方法など、気になる点を積極的に質問することで、安心して購入できる情報を得ることができる。 - 適切な購入量の見極め

「訳あり野菜」は、通常よりも割安で提供される反面、場合によっては保存期間が短いこともある。

自分や家族の消費量に合わせた量を購入し、余剰が出ないように計画的に利用することが望ましい。 - 店舗や市場の評判と環境のチェック

各市場や道の駅には、運営方針や品質管理に差がある場合がある。

口コミや地元の評判を事前に確認し、清潔で信頼できる売り場かどうかを見極めることも、安心して購入するためのポイントである。

(2)スーパーの「訳ありコーナー」

最近では、大手スーパーでも「訳あり野菜」を販売するケースが増えていて、規格外品や売れ残りを、「お買い得品」として、提供しているスーパーもある。

スーパーの「訳ありコーナー」でお得な野菜を購入する際には、以下のポイントを押さえることが重要である。

以下のポイントを踏まえることで、スーパーの「訳ありコーナー」でお得に野菜を購入し、食品ロス削減にも貢献できると考えられる。

✅ポイント

- 理由を確認する

「訳あり野菜」は、見た目の傷やサイズの不揃い、または賞味期限が近いなどの理由で値引きされている。

まずは、なぜその野菜が訳あり扱いになっているのかを確認し、品質や味に問題がないかを見極めることが必要である。 - 鮮度と状態のチェック

野菜本来の鮮度が保たれているか、傷や変色が気になる部分はないかをしっかりと確認すること。

多少の傷はあっても問題ない場合が多いが、明らかに痛んでいるものは避けるべきである。 - 賞味期限・消費期限の確認

訳あり品は、賞味期限が迫っていることが多いため、購入前に必ず期限を確認し、すぐに消費できるかどうか、自分の利用計画を立てることが大切である。 - 購入量の見極め

「訳あり野菜」は、まとめ買いが可能な場合が多いが、消費しきれずに廃棄してしまうと節約効果が薄れる。

家族の人数や調理予定に合わせ、必要な分だけを購入する工夫が求められる。 - 店舗ごとの特徴を把握する

スーパーによって、訳ありコーナーの配置や出品タイミングは異なる。

普段利用している店舗の、値引きタイミング(たとえば夕方以降にさらに値下げされる場合がある)をチェックし、効率的に買い物を行うとよい。 - 店員への問い合わせ

不明点や気になる点があれば、遠慮せずに店員に質問して、商品の状態やおすすめの使い方などを教えてもらうと、より安心して購入できる。

(3)オンライン通販・サブスクサービス

「訳あり野菜」を扱う、「ECサイト」や「サブスクリプション(定期便)」が増加している。

「食べチョク」「ポケットマルシェ」「KURADASHI」など、農家直送サービスが人気である。

オンライン通販やサブスクサービスで、「訳あり野菜」を購入する際のポイントは、以下の通りである。

以下のポイントを総合的に考慮することで、オンライン通販・サブスクサービスを利用して、「訳あり野菜」を安全かつお得に購入し、効率的な食生活と食品ロス削減に貢献することが可能である。

✅ポイント

- 商品説明と写真の確認

「訳あり野菜」は、見た目やサイズの不揃い、軽微な傷などが理由で通常品より値引きされているが、品質や味に問題はない場合が多い。

購入前に、なぜ訳ありとなっているのか、詳細な商品説明や写真で状態を確認することが重要である。 - 利用者レビューや口コミの活用

実際にサービスを利用したユーザーの評価やレビューを参考にし、配送状況、商品の鮮度、梱包状態などの実情を把握することが、安心して購入するための有効な手段である。 - サブスクのカスタマイズ性

多くのサブスクサービスでは、配送頻度の変更や内容のカスタマイズが可能である。

自分の消費量に合わせて量や野菜の種類を選択できるサービスを選ぶことで、使い切れずに無駄になるリスクを低減できるのである。 - 送料・配送条件のチェック

オンライン通販では、送料がサービスごとに大きく異なる。

購入前に送料体系や配送エリア、配送日数を確認し、実際のコストパフォーマンスを把握することが大切である。

定期便の場合、送料無料や一定金額以上で割引となるサービスが多いので、その点も注視すべきである。 - 食品ロス削減という理念への共感

「訳あり野菜」の購入は、食品ロス削減や環境保護への貢献にもつながる。

サービスによっては、その理念を前面に出しているところもあるため、環境への配慮やサステナブルな取り組みに共感できるサービスを選ぶと、家計の節約だけでなく社会貢献にも寄与できるのである。

(4)ふるさと納税の返礼品として

規格外野菜を、「お得な返礼品」として提供する自治体もある。

ふるさと納税の返礼品として、「訳あり野菜」を購入する際には、以下のポイントを押さえることが重要である。

これらのポイントを総合的に考慮することで、ふるさと納税の返礼品として、「訳あり野菜」を賢く利用し、食品ロス削減や家計の節約、さらに生産者支援にもつなげることができる。

✅ポイント

- 安全性と品質の確認

「訳あり野菜」は、外見やサイズが規格外という理由で値引きされているが、品質や味に問題がないケースがほとんどである。

とはいえ、各自治体がどのような検査や管理を行っているか、返礼品説明文や生産方法の記載をしっかり確認し、安全性が確保されているかを判断することが肝要である。 - 量と保存方法のチェック

返礼品として提供される野菜は、通常の市場流通品と比べて量やサイズが異なる場合がある。

そのため、家庭で使い切れる量か、または適切な保存方法が用意されているかどうかを事前に確認し、無駄なく消費できるよう計画する必要がある。 - 配送時期と賞味期限の確認

ふるさと納税の返礼品は、自治体ごとに決まった発送時期に届くため、購入前に配送スケジュールや賞味期限、到着時の鮮度について確認することが大切である。

特に野菜は旬の時期に合わせた返礼品となることが多く、計画的に消費することが求められる。 - 寄付額と返礼品のバランス

ふるさと納税では、返礼品の内容や価値が寄付額に応じて設定されている。

「訳あり野菜」の場合、通常よりも安価に提供される反面、内容量や品目が制限されることもあるため、自分の寄付額に対してどの返礼品が最適かを比較検討することが重要である。 - 口コミや評判の確認

同じ自治体の返礼品を利用した、他の利用者の口コミや評判を参考にすることで、実際の品質や使い勝手、保存方法について把握できる。

事前にネット上のレビューなどをチェックし、安心して利用できるかどうかを判断することが推奨される。

「訳あり野菜」のデメリットと注意点

「訳あり野菜」は、価格が安くお得に購入できる一方で、いくつかのデメリットや注意点がある。

主なポイントは、以下の通り。

(1)形が不揃いで調理しにくい

「訳あり野菜」は、規格外のため、曲がっていたり、極端に大きかったり小さかったりすることがある。

たとえば、二股に分かれたにんじんや曲がったきゅうりは、皮をむいたりカットしたりする際に手間がかかる場合がある。

見た目の統一感を重視する料理や、大きさを揃えたいレシピには向かないこともある。

(2)賞味期限が短いものが多い

「訳あり野菜」の中には、傷がついていたり、収穫から時間が経っていたりするものも含まれる。

そのため、通常の野菜よりも劣化が早いため、早めに消費しなければならない。

特に、柔らかくなりやすいトマトやナスなどの野菜は、保存に注意が必要である。

まとめ買いをする際は、保存方法を工夫したり、冷凍保存を活用したりすることが重要である。

(3)希望の種類やサイズを選べないことがある

「訳あり野菜」は、「セット販売」や「おまかせ詰め合わせ」の形で売られることが多く、自分で種類やサイズを選ぶことができない場合がある。

特定の料理を作るために、決まった野菜が欲しい場合には、通常の野菜を選んだ方がよい。

(4)傷や腐敗部分を取り除く必要がある場合がある

「訳あり野菜」の中には、小さな傷や打ち身があるものも含まれる。

見た目には問題がなくても、傷んでいる部分をカットしてから、使う必要があることもある。

特に、じゃがいもや玉ねぎなどは、緑化や発芽している場合があり、注意が必要である。

(5)流通が不安定で、安定供給されにくい

「訳あり野菜」は、天候や収穫状況によって発生量が変動するため、常に手に入るとは限らない。

特に、台風や長雨などの影響で、「訳あり野菜」が多く出回る時期と、ほとんど出回らない時期がある。

そのため、安定して購入することが難しく、毎回入手できるとは限らない。

(6)大量購入すると使い切れずに無駄にしてしまう可能性がある

「訳あり野菜」は、まとめ売りされることが多く、一度に大量に届くケースが多い。

特に、通販や農家直売で「おまかせセット」や「○kg単位」で販売される場合、思った以上の量が届くこともある。

家族の人数や食事の回数によっては、すべてを使い切る前に傷んでしまうリスクがある。

「訳あり野菜」の流通の現状と課題

流通の現状

近年、フードロス削減の観点から、「訳あり野菜」の流通が活発になってきている。

かつては、「訳あり野菜」は市場に出回りにくく、生産者が廃棄せざるを得ないケースも多かった。

しかし、以下のような新たな流通チャネルの拡大により、消費者に届く機会が増えている。

(1)産直市場・道の駅

農家が直接販売する場として、産直市場や道の駅が重要な役割を果たしている。

産直市場や道の駅では、形が不揃いな野菜も安価で販売されるため、地域の消費者にとって手に入りやすい。

(2)ECサイト・通販サービス

最近では、「訳あり野菜」を専門に扱う通販サイトが増えており、全国どこからでも購入できるようになった。

「食べチョク」「ポケットマルシェ」「坂ノ途中」などのサイトでは、農家が直接消費者に販売する仕組みを採用し、「訳あり野菜」のお得なセットを提供している。

(3)スーパー・量販店での販売

一部のスーパーでは、通常の野菜とは別に「訳ありコーナー」を設置し、価格を抑えた野菜を販売するケースが増えている。

また、大手量販店では、規格外品を活用したカット野菜や総菜などの商品開発も進んでいる。

(4)フードバンクや企業との連携

「訳あり野菜」をフードバンクに提供し、食品ロス削減と社会貢献を両立する動きもある。

また、外食チェーンや食品メーカーと連携し、「訳あり野菜」を原材料として活用するケースも増えている。

「訳あり野菜」の流通における課題

「訳あり野菜」の流通は拡大しているものの、まだ解決すべき課題も多い。

(1)消費者の認知度と購入意欲の向上

「訳あり野菜」の存在は知られてきているが、まだ「見た目が悪い=品質が悪い」と考える消費者も多い。

特に一般のスーパーでは、見た目の悪い野菜は売れ残ることがあり、小売店側も販売しにくい状況がある。

今後は、「訳あり野菜」の魅力やメリットを伝える情報発信が求められる。

(2)流通コストと販売価格のバランス

「訳あり野菜」は、通常よりも安く販売されるが、流通にかかるコストはそれほど下がらない場合もある。

特に、ECサイトでは、配送費が価格に影響を与えるため、大量に仕入れて売る必要がある。

流通コストを抑えつつ、消費者に適正な価格で提供する仕組みの構築が課題である。

(3)供給の不安定さ

「訳あり野菜」は、天候や収穫状況によって発生量が変わるため、安定的な供給が難しい。

特に、生産者と消費者をつなぐECサイトでは、特定の時期に大量に出回る一方で、在庫が不足することもある。

消費者が、計画的に購入しづらい点が課題となっている。

(4)大量購入による食品ロスの懸念

「訳あり野菜」は、まとめ売りされることが多いため、使い切れずに廃棄されるリスクがある。

これは本来の「食品ロス削減」の目的と矛盾するため、適切な保存方法やレシピ提案をセットで提供することが求められる。

(5)小売業者の仕入れ基準の見直し

現在、多くのスーパーや市場では、厳しい規格基準が設定されており、形が不揃いな野菜が流通しにくい。

しかし、海外では、形が悪くても問題なく販売されるケースが多く、日本でも「規格の柔軟化」が求められている。

今後の展望:「訳あり野菜」の活用と野菜価格の動向

「訳あり野菜」の流通をさらに拡大し、食品ロス削減につなげるためには、以下のような取り組みが重要となる。

「訳あり野菜」の流通は拡大しつつあり、食品ロス削減や家計へのメリットが期待される一方で、供給の不安定さや消費者の意識改革など、まだ多くの課題が残っている。

今後は、消費者の理解を深めるとともに、より効率的な流通システムの構築が求められる。

食品ロス問題の解決に向けて、「訳あり野菜」の活用がさらに広がることが期待される。

消費者の意識改革

「訳あり=品質が悪い」という誤解をなくし、「お得で環境にも優しい選択肢」であることを積極的に発信することが重要だ。

スーパーやECサイトが、「訳あり野菜」の特徴や活用方法を分かりやすく伝えることで、購入意欲を高められる。

流通コスト削減の工夫

産地直送の仕組みを強化し、中間マージンを減らすことで、農家の利益と消費者の価格メリットを両立させる取り組みが求められる。

共同配送の導入や、「訳あり野菜」を活用したサブスクリプションサービスの展開も一案となる。

供給の安定化と販路の拡大

生産者が安定的に「訳あり野菜」を供給できるようにするため、契約栽培や企業との連携を強化することが重要である。

また、外食産業や加工食品業界と連携し、「訳あり野菜」の活用を広げることで、流通の安定化を図ることができる。

消費者へのサポート強化

大量購入の際に、使い切るためのレシピ提案や、保存方法の情報提供を充実させることで、食品ロスのリスクを軽減できる。

特に、冷凍保存の活用や、簡単な加工法を紹介することで、家庭でも効率的に消費できるようになる。

企業・自治体の取り組み

近年、食品ロス削減の観点から、企業や自治体による「訳あり野菜」の活用が進んでいるとのこと。

特に、流通の効率化や、消費者の意識改革を目的とした取り組みが増えているそう。

(1)食品メーカーや外食産業の活用

一部の食品メーカーや外食チェーンでは、「訳あり野菜」を積極的に活用し、食品ロス削減を推進している。

例えば、カット野菜や冷凍食品、総菜の原材料として利用することで、通常の市場には流通しにくい野菜を無駄なく活用できる。

また、大手コンビニチェーンでは、「訳あり野菜」を使った総菜メニューやスープを販売する動きも出ているとのこと。

(2)自治体による支援とマッチングサービス

自治体も「訳あり野菜」の流通促進に取り組んでいるようだ。

例えば、地方自治体とスーパーが連携し、地元の「訳あり野菜」を販売する特設コーナーを設置する例があるそう。

また、農家と消費者をつなぐマッチングプラットフォームを提供し、直接購入できる仕組みを整えている自治体も増えているとのこと。

(3)サブスクリプションサービスの拡充

最近では、「訳あり野菜」の定期配送サービスも人気を集めている。

月額制で農家から直接届く仕組みを提供する企業もあり、消費者は安定的に新鮮な野菜を入手できる。

また、レシピや保存方法のアドバイスをセットにすることで、食品ロスを抑える工夫がなされている。

今後の野菜価格の見通し

野菜価格の変動は、天候や市場の需給バランス、輸入状況などに大きく影響される。

2025年以降の野菜価格は、以下のような要因によって変動する可能性がある。

(1)気候変動の影響

近年は、異常気象の頻発により、野菜の生育状況が不安定になっている。

猛暑や大雨、台風などが発生すると、特定の野菜の収穫量が減少し、価格が高騰する可能性がある。

特に夏場や冬場は価格が変動しやすく、消費者の負担が増える懸念がある。

(2)人手不足と物流コストの上昇

農業従事者の高齢化や人手不足が進む中、人件費の上昇が避けられない。

また、物流業界の「2024年問題」により、輸送コストが増加し、野菜価格にも影響を及ぼす可能性がある。

特に、遠方の産地からの輸送が必要な野菜は、価格が上昇しやすい。

(3)円安による輸入野菜の高騰

日本では、一部の野菜を海外から輸入しているが、円安が進行すると輸入コストが上がり、結果的に国内市場の野菜価格にも影響を与える。

特に、冷凍野菜や加工野菜は、輸入品に依存する部分が大きいため、価格が上昇する可能性がある。

(4)省力化技術の導入と スポンサーリンク(Cocoon) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 価格安定化の取り組み

AIやロボットを活用した農業の効率化が進めば、生産コストが削減され、長期的には野菜価格の安定につながる可能性がある。

また、ハウス栽培や水耕栽培など、気候に左右されにくい生産方式の拡大も、価格変動を抑える要因となる。

「訳あり野菜」は安全なのか?

「訳あり野菜」は、見た目やサイズが基準を満たしていないものの、基本的には安全性に問題はないとされる。

むしろ、通常の野菜と同じ栽培方法で育てられており、適切な管理のもと出荷されるため、安心して食べることができるという。

ただし、以下の点には注意が必要である。

「訳あり野菜」の安全性のポイント

(1)農薬や化学肥料の基準は通常の野菜と同じ

「訳あり野菜」も、通常の市場に出回る野菜と同じ農薬や肥料の基準で、栽培されているそう。

日本の農作物は、農薬使用基準が厳しく管理されており、収穫前の残留農薬検査も実施されるため、基準をクリアしたものが流通するとのこと。

見た目が悪いからといって、農薬のリスクが高いわけではないという。

(2)形や大きさの違いは安全性に影響しない

曲がったきゅうりや、大小不揃いのじゃがいもなど、見た目やサイズの違いは、品質や栄養価には影響しないそう。

これらは単に、市場の規格に合わないだけであり、味や栄養は通常の野菜とほとんど変わらないという。

(3)傷や変色がある場合は要注意

「訳あり野菜」の中には、輸送や収穫時に傷がついたものや、部分的に変色したものも含まれる。

軽微な傷なら問題ないが、傷口から雑菌が繁殖しやすくなるため、早めに消費することが推奨される。

また、カビが生えている場合は、その部分だけでなく周囲も切り取るか、廃棄するのが望ましい。

(4)保存状態に注意

「訳あり野菜」は、市場に出るまでの流通過程が短いことが多いため、鮮度が保たれやすいメリットがある。

しかし、保存期間が長くなると傷みやすいため、適切な保存方法を守ることが大切である。

特に、大量に購入した場合は、冷蔵・冷凍保存や加工(漬物、ピクルス、乾燥野菜)などの工夫をすると良い。

購入時の注意点

(1)信頼できる販売ルートを選ぶ

産直市場や信頼できるECサイト、大手スーパーの訳ありコーナーなど、適切に管理された販売ルートを利用するのが安心である。

個人間取引や不明な業者からの購入は、衛生管理が不十分な場合もあるため、注意が必要。

(2)購入前に状態を確認する

傷や腐敗が進んでいないか、異臭がしないかをチェックする。

特に、ネット通販で購入する場合は、レビューや評価を確認すると良い。

(3)すぐに食べない場合は早めに処理

傷がついている野菜は、痛みが早いため、すぐに調理するか冷凍保存するのが望ましい。

冷蔵庫での保管も、新聞紙に包んだり、野菜用の保存袋を使うことで、鮮度を維持しやすい。

まとめ

2025年も野菜価格の高騰が続く中、「訳あり野菜」は、家計の負担を軽減する有効な選択肢となる。

見た目や形が不揃いなため、市場の規格には合わないものの、味や栄養価、安全性には問題がなく、安く購入できるのが魅力である。

さらに、大量まとめ買いやサブスクリプションサービスを活用することで、よりお得に手に入れることが可能だ。

しかし、保存期間が短い、見た目が悪い、調理に工夫が必要といったデメリットもあるため、適切な保存方法や使い方を知ることが重要である。

最近では、食品ロス削減の観点から、企業や自治体が訳あり野菜の流通拡大を進めており、消費者が利用しやすい環境が整いつつある。

今後も気候変動や物流、人手不足の影響で、野菜価格の変動は避けられないと考えられる。

そのため、「訳あり野菜」の活用に加え、冷凍保存やサブスクリプションサービスの利用など、安定的に野菜を確保する工夫が求められる。

農業の効率化や流通改革が進めば、「訳あり野菜」の認知度向上と流通拡大が期待でき、食品ロス削減と家計の負担軽減につながるだろう。

「訳あり野菜」を上手に活用し、節約と持続可能な消費を両立させていきたい。