2025年、トランプ大統領は、再び世界の注目を集めている。

トランプ大統領が掲げる「ディール戦法」は、戦争や国際紛争を交渉によって解決しようとする、独自のアプローチであり、従来の外交政策とは、一線を画すものである。

ロシアのウクライナ侵攻は、長期化し、国際社会による経済制裁や軍事支援にもかかわらず、戦争の終結は見えていない。

この状況において、トランプ大統領の「ディール戦法」は、戦争を終わらせる、新たな手法となり得るのだろうか。

それとも、単なるパフォーマンスに過ぎないのか。

ここでは、「ディール戦法」の特徴と、その実現可能性を想像し、戦争終結の可能性について見てみたい。

ロシアのウクライナ侵攻の背景と現状

ロシア(ロシア連邦)のウクライナ侵攻は、「歴史的な背景」「安全保障の問題」「政治的な要因」が重なって起こっているという。

2025年現在、戦争は終結しておらず、両国ともに大きな被害を受けている。

ソ連時代のロシアとウクライナの歴史とその成り立ち

ロシアとウクライナは、長い歴史を共有しており、もともとは「キエフ・ルーシ」という中世国家から発展した。

ソ連(ソビエト社会主義共和国連邦)時代に至るまで、両国の関係は緊密であったが、時には対立もあった。

ソ連崩壊後、ウクライナは、独立を果たしたが、旧ソ連の遺産は、国境線の不整合、民族間の対立、経済的不均衡、そして権威主義的な政治文化という複数の要因を通じ、現代における紛争の温床となっているのである。

キエフ・ルーシからロシア帝国へ(9世紀~18世紀)

ウクライナとロシアの歴史は、9世紀の「キエフ・ルーシ」にさかのぼる。

「キエフ・ルーシ」は、現在のウクライナ、ロシア西部、ベラルーシを中心に栄えた国家であり、キエフがその中心地だった。

しかし、13世紀に「モンゴル帝国(キプチャク・ハン国)」によって滅ぼされ、その後、ロシア(モスクワ公国)とウクライナは、異なる道を歩み始める。

ウクライナは、一時期ポーランド・リトアニア連合の支配を受け、17世紀にはコサックの自治を求めてロシア(モスクワ)と同盟を結んだ(1654年の「ペレヤスラフ条約」)。

この条約が、ロシアによるウクライナ支配のきっかけとなる。

18世紀には、ロシア帝国がウクライナ全土を支配し、ウクライナ文化や言語の抑圧が始まる。

ロシアの政策により、ウクライナ語の使用が制限され、ウクライナのアイデンティティはロシアに吸収される形となった。

ソビエト連邦時代(1922年~1991年)

(1)ソ連の成立とウクライナの位置づけ

ロシア革命(1917年)の後、ウクライナは、一時的に独立を宣言したが、赤軍(ソ連軍)によって占領され、1922年にソビエト連邦が成立すると「ウクライナ・ソビエト社会主義共和国」となった。

当初は、ウクライナ語やウクライナ文化の振興が推奨されたが、スターリンの時代(1920年代後半~1953年)になると、ロシア化政策が強まり、ウクライナの独自性は、再び抑圧されるようになった。

(2)大飢饉(ホロドモール)(1932年~1933年)

スターリン政権下で行われた「農業集団化政策」により、ウクライナでは大飢饉(ホロドモール)が発生した。

これは、ウクライナの農民から、穀物を強制徴収した結果、多くの人々が飢えに苦しみ、推定400万~700万人が死亡したとされる。

ウクライナ側は、この出来事を「ソ連によるジェノサイド」と主張しており、現在のロシアとの対立の背景の一つになっている。

農業集団化政策

農村集団化の実態

引用元:世界史の窓 五カ年計画(第1次・ソ連)農村集団化の実態

農業集団化は富農(クラークという)の土地没収にとどまらず、小農経営も制限されたため多くの農民が反対したが強権的に進められ、反対する農村は村ごと移住させられるような状況であった。集団化した農村はコルホーズといわれ、農民は自給できるわずかな菜園と家畜だけの私有が認められるだけで、国家の出先機関であるトラクターセンターのトラクターを使って公有地を共同で耕作し、生産物はコルホーズが管理してまず国家に収め、トラクター使用代を機関に収め、残りを農民で分配した。また国家は模範的な国営農場としてソフホーズを運用した。

コルホーズは次々と設置されていったが、トラクターの分配は十分でなく、土地を奪われた農民の生産意欲も落ち、そのため生産力は減退した。1931年と32年は凶作が重なり、多くの餓死者が出た。その数は算出することはできないが、100万から500万人というるという幅でみつもられている。このようなことが実態であったが、ソ連の官制の歴史では「五カ年計画の偉大な成功」によってソ連は「発達した社会主義」の段階に達したという評価が行われた。

大飢饉(ホロドモール)

ホロドモールとは

ホロドモールとは、1932〜1933年にかけてウクライナ人が住んでいた地域で起きた人為的な大飢饉である。当時のウクライナは、ヨシフ・スターリンが最高指導者を務める旧ソ連の統治下にあった。

この出来事は、飢饉を意味する「ホロド」と、疫病や苦死を表す「モール」を合わせて、「ホロドモール」と呼ばれている。オスマン帝国のアルメニア人虐殺や、ナチス・ドイツが行ったユダヤ人に対するホロコーストなどと並んで、20世紀最大の悲劇のひとつとされている。

なぜ人為的大飢饉が起きたのか

多くの犠牲者を生んだホロドモールは、ソ連が1929年から行なった農業集団化(コルホーズ)のシステムが原因とされている。ウクライナの自営農家(クラーク)の土地は没収され、農民は集団農場と国営農場に組織されていった。

収穫した穀物は政府に徴収され、外貨獲得の有効な手段として国外に輸出された。しかし、その輸出量は国内消費分が不足するほど過剰で、恵まれた土壌を持つウクライナでも、課せられた収穫高の達成は困難であった。

加えて天候不順も重なり、穀物の生産量は激減。食料が底を付き多くの農民が餓死する事態へとつながったが、スターリンは外貨獲得のために飢餓輸出を行い続けたのだ。ホロドモールがもたらされた経緯

重工業化の裏に潜む農民への負担

それでは、ホロモドールの原因となる出来事や経緯について、詳しく見ていきたい。

ロシアでは、1926年から穀物を中心とした農作物の不足が続いており、その打開策としてこのコルホーズのシステムが導入されていた。農場の共同保有や集団運営によって生産性を向上させることが目的だが、その一方で穀物徴発が復活。

そんな中スターリンは、工業の重工業化を推し進めるべく、1928年に国家成長計画「五ヶ年計画」を導入し、農業集団化はこの計画を成功に導く政策のひとつとして推進された。徴収した穀物を輸出して外貨に替え、工業化や諸外国への債務返済にあてるためである。当時のウクライナは、「ヨーロッパのパンかご」と呼ばれるほどの穀倉地帯で、1930年代に入る頃には、ウクライナの農民の大多数が集団農場で働かされていた。

しかし、集団化政策の強行は政府の思惑通りにはいかず、広範な不況も重なって減産を招く結果に。それでもソ連は、工業化を無理やり推し進めようとした。ウクライナのコルホーズに過剰な量の穀物徴収を課し、割高を提出すると農民には自分たちが食べる分の食料が残らなかった。彼らはろくに食事もできないまま、労働することを余儀なくされたのだ。

引用元:ELEMINIST 歴史的大飢饉「ホロドモール」はなぜ起きたのか 隠蔽されていた歴史

(3)第二次世界大戦とウクライナ

第二次世界大戦中、ウクライナは、独ソ戦の戦場となり、多くの犠牲を出した。

ナチス・ドイツに占領された期間(1941年~1944年)には、ウクライナ独立派(ウクライナ蜂起軍)が、ソ連ともナチスとも戦ったが、戦後は、ソ連の支配下に戻ることとなった。

(4)クリミアの移譲(1954年)

1954年、ソ連の指導者ニキータ・フルシチョフは、クリミア半島を、ロシア共和国からウクライナ共和国に移管した。

この時点では、ソ連内の行政区分の変更に過ぎず、大きな問題にはならなかった。

しかし、ソ連崩壊後、この領土の帰属が大きな争点となる。

(5)ソ連崩壊とウクライナの独立(1991年)

1980年代後半、ソ連の経済は停滞し、改革を求める声が高まった。

ミハイル・ゴルバチョフの「ペレストロイカ(改革)」や「グラスノスチ(情報公開)政策」が進む中、民族独立の機運が高まり、1991年8月にソ連が崩壊。

ウクライナは独立を宣言した。

ウクライナは、1991年8月24日、ソ連時代の国境をそのまま継承し、クリミアを含めた現在の領土を持つ独立国家となった。

しかし、この国境は後に、ロシアとの対立を生む原因となった。

ロシア(Rossiya)

総説

ロシヤと表記することもある。漢字では江戸時代から明治初年まで魯西亜,明治中期以後は露西亜の文字をあてる。ソ連時代には,国名としてはソ連邦の一構成要素であるロシア連邦社会主義共和国にその名をとどめていたにすぎないが,ソ連邦崩壊後はこの共和国がロシア連邦(あるいはロシア)を正称とするに至った。1917年の革命以前の国名であるロシア帝国の領域には旧ソ連のほとんどすべての領土のほかに,ポーランドとフィンランドが含まれていた。旧ロシア帝国もソ連もきわめて多くの民族から成り立っているという点で共通しているが,一貫して最も中心的な立場にあるのがロシア人である。

解説・用例

({ロシア}Rossija )《ロシヤ》

〔一〕九世紀にロシア平原の西部に興り、のちヨーロッパの東部からシベリアに及ぶ地域を支配したスラブ民族を中心にした巨大国。九世紀後半キエフ公国の成立後、一二世紀には封建的諸公国の分立時代となり、一三世紀にモンゴルの征服を受け一時期キプチャク‐カン国の属国となった。その後一四世紀にはロシア帝国のもととなるモスクワ大公国が生まれ、中央集権国家として成長。一七世紀以降はロマノフ家の支配が始まりピョートル一世の時に絶対主義体制を完成、ロシア帝国として発展。しかし、一九一七年の二月革命によりロマノフ朝は崩壊。続く十月革命によりソビエト社会主義共和国連邦が成立。一九九一年、バルト三国を除く旧ソ連邦構成国(一二か国)とともに独立国家共同体(CIS)を結成。オロシャ。

*外国事情書〔1839〕「魯西亜(ロシヤ)は北の又北なる国に御座候処、『ペートル』と申英主出候て」

*音訓新聞字引〔1876〕〈萩原乙彦〉「魯斯亜 ロシア オロシャ」

*造化妙々奇談〔1879~80〕〈宮崎柳条〉二編・八「此国。魯国(ロシヤ)及び雪際亜(スエーデン)連国(デンマルク)の三国に分属す」

*将来之日本〔1886〕〈徳富蘇峰〉一〇「彼の第十九世紀の大勢力に敵対して揚々自得するの日耳曼、露西亜と雖も」

〔二〕中央ロシアからシベリアにかけてユーラシア大陸の北部を占める連邦国。一九一七年ソビエト社会主義共和国の一共和国として成立、ロシア‐ソビエト社会主義連邦共和国と称した。九一年ソビエト連邦の解体により独立し、ロシア連邦と改称。共和国二一、地方(クライ)六、州四九、連邦特別市二、自治州一などから成る。首都モスクワ。

引用元:世界大百科事典 ロシア

ロシアとウクライナの主張

ロシアは、「NATOの脅威」や「ロシア系住民の保護」を理由に、軍事行動を正当化している。

一方で、ウクライナは「領土保全の権利」と「主権国家としての自由」を訴えており、国際的な支持を受けている。

この対立は、「歴史的な背景」と「地政学的な要因」が複雑に絡み合い、簡単には解決できない状況にある。

ロシアの主張

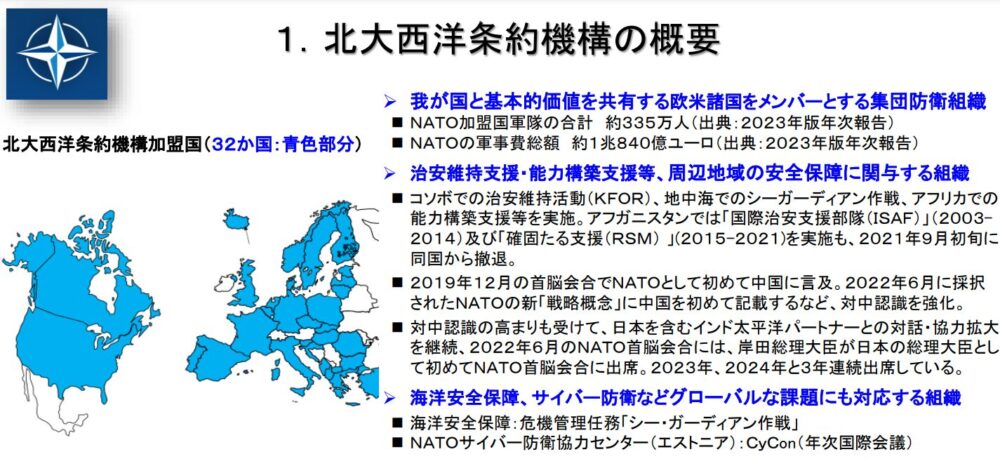

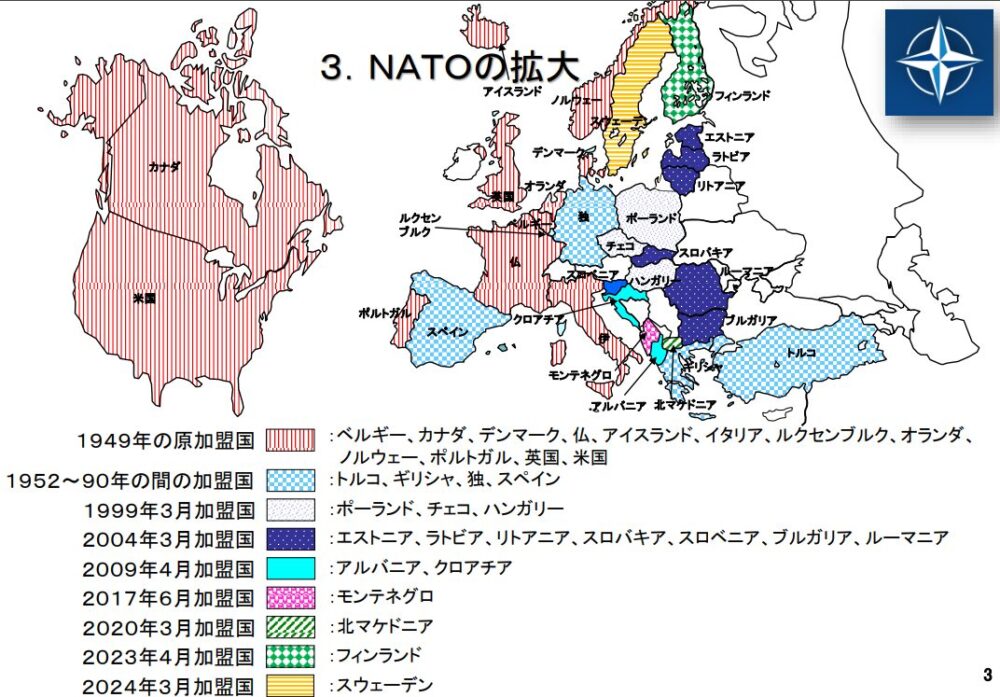

- 「NATO(北大西洋条約機構)」の東方拡大による脅威

ロシアは、冷戦終結後に「NATO」が東ヨーロッパへ拡大したことを「安全保障上の脅威」と捉えている。

特に、ウクライナが「NATO」に加盟する可能性があることは、ロシアにとって「レッドライン(越えてはならない一線)」であり、軍事行動の正当性を主張している。 - ウクライナ東部のロシア系住民の保護

ロシアは、ウクライナ東部(ドンバス地域)の親ロシア派住民が、ウクライナ政府から迫害されていると主張し、彼らを保護するために、軍事介入が必要だったと述べている。

2014年以降、ドネツク・ルハンスクの、親ロシア派武装勢力を支援してきたが、2022年には、これらの地域の「独立を承認」し、併合に踏み切った。 - クリミアはロシアの領土である

2014年にロシアは、クリミアを併合した。

ロシアは、「クリミアの住民が住民投票でロシア編入を選択した」と主張しており、クリミアが元々ロシア帝国の一部であった歴史的経緯を強調している。 - ウクライナ政府の「ネオナチ化」

ロシアは、ウクライナの政権(特に2014年の政変以降)を「ネオナチ的」と批判し、ロシア語を話す住民の権利が、制限されていると主張している。

これを「ウクライナの非ナチ化」だとし、軍事行動の目的の一つとして、正当化している。

ウクライナの主張

- 主権と領土の防衛

ウクライナは、「自国の領土を守る権利」があると主張し、ロシアの侵攻は、「違法な侵略戦争」であると非難している。

特に、クリミアや東部地域の併合を「国際法違反」として認識しており、これらの地域を取り戻すことを目指している。 - NATO加盟の自由

ウクライナは、「どの同盟に加盟するかは主権国家としての権利」であり、「NATO」加盟は安全保障を強化する手段だと主張している。

また、ロシアの侵攻によって、ますますNATO加盟の必要性が増していると訴えている。 - クリミアと東部地域はウクライナの一部

ウクライナは、クリミアやドンバス地域の併合・独立宣言は「ロシアの違法な占領行為」であり、住民投票も「ロシアの支配下で行われた不正なもの」として認めていない。

国際社会も、ウクライナの主張を支持しており、クリミアとドンバスを、ウクライナの領土とみなしている。 - ロシアの戦争犯罪を非難

ウクライナは、ロシア軍の攻撃による民間人の犠牲を、「戦争犯罪」として国際刑事裁判所(ICC)などに訴えている。

また、ロシアが「ウクライナの文化やアイデンティティを、破壊しようとしている」と主張しており、ロシアの「非ナチ化」の主張を否定している。

ロシアはなぜウクライナに侵攻したのか?

ロシアが、ウクライナに侵攻した理由は、複雑であるが、大きく分けて「歴史的背景」「安全保障上の問題」「政治的な要因」の3つがあるという。

「歴史的背景」:ロシアとウクライナの長い歴史

ロシアとウクライナの関係は、千年以上にわたる長い歴史を持つ。

両国の起源をたどると、9世紀に成立した「キエフ公国(キエフ・ルーシ)」に行き着く。

これは現在のウクライナ・ベラルーシ・ロシアの祖先ともいえる国家であり、スラブ民族の文化や正教会の信仰が根付いた。

しかし、この国家は13世紀にモンゴル帝国(キプチャク・ハン国)の侵攻によって衰退し、各地に分裂することとなる。

その後、モスクワ公国(のちのロシア帝国)が勢力を拡大し、ウクライナ地域も次第にその影響下に入る。

一方で、ウクライナの一部はポーランド・リトアニア連合(ポーランド・リトアニア共和国)の支配を受けることになった。

17世紀になると、ウクライナ・コサックと呼ばれる勢力が独立を求め、ロシアと結びつく動きが出た。

1654年の「ペレヤスラフ協定」によって、ウクライナ・コサックはロシアの保護下に入るが、次第にロシア帝国の支配が強まっていく。

18~19世紀にかけて、ウクライナの大部分はロシア帝国の領土となり、ウクライナ人はロシア帝国の一部として統治された。

この間、ロシア政府はウクライナ文化を制限し、ロシア語の使用を強制する政策を取ることもあった。

20世紀に入ると、1917年のロシア革命の混乱の中で、ウクライナは独立を宣言するが、最終的にはソビエト連邦(ソ連)の一部となった。

ウクライナは、かつてソ連(ソビエト社会主義共和国連邦)の一部であり、ロシアとは深い関係にあった。

しかし、1991年にソ連が崩壊し、ウクライナは独立した。

ロシアにとって、ウクライナは「兄弟の国」のような存在であり、ウクライナが西側諸国(アメリカやヨーロッパ)に近づくことを快く思わなかった。

ソ連崩壊とウクライナの独立、領土の決定

1991年、ソ連は崩壊し、ウクライナを含む各共和国は、独立することになった。

ウクライナの独立に関する、重要なポイントは、以下のとおりである。

- 独立の決定

1991年8月、ソ連の混乱の中でウクライナは独立を宣言。

12月1日、ウクライナで独立の是非を問う国民投票が行われ、90%以上の賛成で独立が正式に承認された。

12月8日、ウクライナ・ロシア・ベラルーシの3国首脳が「ベロヴェーシ合意」に署名し、ソ連の解体が決定。 - 領土の確定

ソ連崩壊時、「行政区画としてのソ連時代の国境を、そのまま独立国の国境とする」という原則が採用された。

これにより、ウクライナは、クリミア半島を含む現在の国境線を持つ独立国として認められた。

クリミアは、ロシア系住民が多かったが、1954年にソ連のフルシチョフ第一書記が「ウクライナ・ソビエト社会主義共和国」に移管しており、このままウクライナ領とされた。 - 核兵器の放棄と安全保障

ソ連崩壊時、ウクライナには旧ソ連の核兵器が残されていたが、1994年の「ブダペスト覚書」により、ウクライナは、核を放棄する代わりに、アメリカ・イギリス・ロシアがウクライナの独立と領土を保障すると約束した。

しかし、ロシアは、2014年のクリミア併合、2022年のウクライナ侵攻により、この約束を破る形となった。

安全保障の問題

ウクライナは、独立後、徐々に西側諸国との関係を強め、特に「NATO(北大西洋条約機構)」への加盟を目指していた。

「NATO」は、アメリカを中心とする軍事同盟であり、ロシアにとっては「敵対する勢力が国境近くまで来る」ことになる。

ロシアは、これを脅威と考え、ウクライナの「NATO」加盟を阻止するために、軍事行動を起こしたとされる。

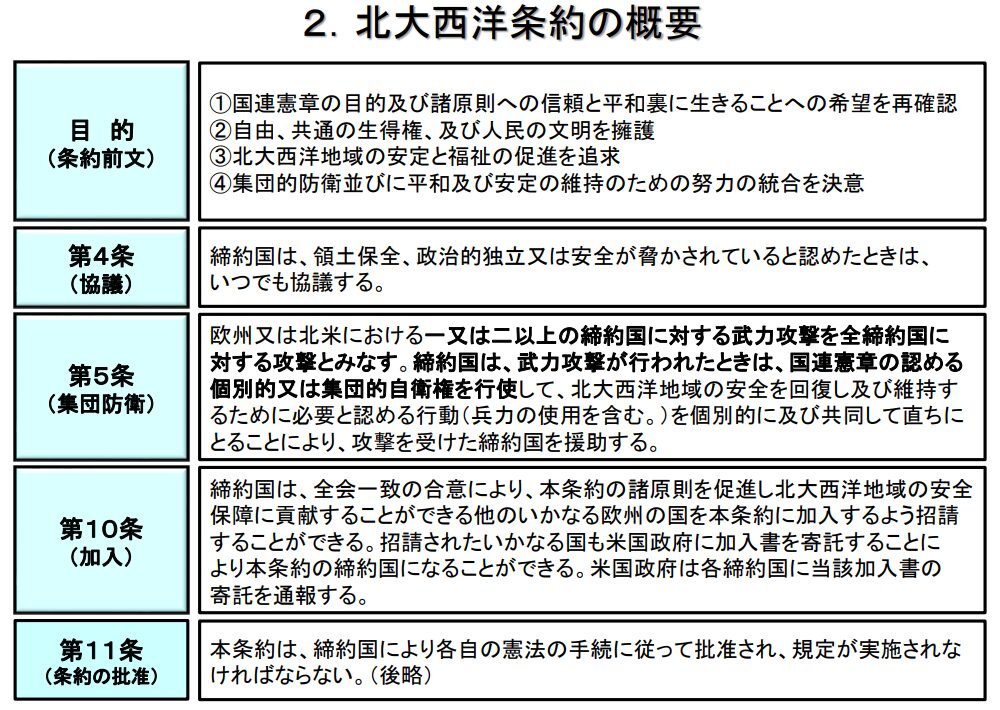

NATO(北大西洋条約機構)とは

北大西洋条約機構(NATO)とは

北大西洋条約機構(NATO:North Atlantic Treaty Organization)は「集団防衛」、「危機管理」及び「協調的安全保障」の三つを中核的任務としており、加盟国の領土及び国民を防衛することが最大の責務です。

引用元:外務省 北大西洋条約機構(NATO)

政治的な要因

ロシアのプーチン大統領は、自国の影響力を維持し、強い指導者であることを国内外に示したかったとみられる。

2014年には、ウクライナのクリミア半島を併合し、今回は、ウクライナ全体を影響下に置こうとしたのである。

クリミア併合とウクライナ東部の紛争

2014年2月、ロシア軍によってウクライナ・クリミア半島が占領され、3月以降ロシアは、ウクライナのクリミア半島を併合した。

クリミアは、ロシア系住民が多く、ロシアは「住民の意思を尊重した」と主張したが、ウクライナや国際社会はこれを認めなかった。

その後、ウクライナ東部(ドンバス地域)でも戦闘が始まった。

親ロシア派の武装勢力が独立を求め、ウクライナ政府と戦った。

ロシアは、武装勢力を支援し、ウクライナは西側諸国の支援を受ける形となった。

この対立が続く中、2022年2月24日に、ロシアのプーチン政権は、ウクライナへの全面的な軍事侵攻に踏み切ったのである。

侵攻から3年後の現状(2025年現在)

2022年2月24日に戦争が始まって、3年が経過したが、状況は依然として厳しい。

戦況地図

ウクライナ侵攻を巡る状況についてロシアのプーチン大統領はロシア側に主導権があると主張し、ウクライナのゼレンスキー大統領も徹底抗戦の姿勢を強調しています。戦闘のさらなる長期化は避けられない情勢となっています。

引用元:NHK ウクライナ情勢 ロシアによる軍事侵攻 最新情報・解説・戦況地図

2025年 ロシアのウクライナ侵攻の現状

総じて、2025年現在の戦況図は、戦争の長期化とその悲惨な影響、そして国際社会の介入の限界を強く物語っている。

現状においては、軍事力だけでなく、経済制裁、外交交渉、さらには内政改革や国際的な安全保障体制の再構築など、複合的なアプローチが求められる状況である、と感じるのである。

侵攻から3年後の現状を示す「戦況図」を目の当たりにすると、以下の点が、顕著であると感じる。

戦闘の長期化と消耗の様相

ロシア軍は、ウクライナの首都キーウ(キエフ)を、短期間で制圧するつもりだったが、ウクライナ軍の強い抵抗にあい、戦争は長引いている。

都市部では、激しい戦闘が続き、多くの市民が犠牲になっている。

前線は大きな動きは見られず、双方が消耗戦を強いられている様相である。

ロシア軍は、部分的な進出に成功している地域もあるが、ウクライナ側の激しい抵抗と国際的な軍事支援により、決定的な勝利は得られていない。

これにより、戦況は膠着状態に陥っており、いかに戦争が長期化するかを物語っている。

人的・物的被害の深刻さ

「戦況図」からは、都市やインフラの破壊が広範囲に及んでいることが読み取れる。

民間人の犠牲や難民の発生、経済基盤の崩壊といった、戦争がもたらす破壊的な影響が、浮き彫りになっている。

これは、戦争が単なる軍事的勝敗だけでなく、広範な人道問題を、引き起こしていることを示している。

国際的な圧力と介入の限界

経済制裁や外交交渉、軍事支援といった、国際的な対ロシア措置は、一定の効果を発揮しているものの、戦況の根本的な変化を、もたらすには至っていない。

「戦況図」は、各国の支援や圧力が局地的な戦果に留まり、戦争全体の構造的解決には、結びついていない現実を、如実に表している。

和平への不透明な道筋

「戦況図」からは、交渉の余地がある局面も垣間見えるが、依然として、根深い対立が存在することが分かる。

両陣営とも、譲歩を許さない姿勢が、固定化しており、即効性のある停戦や和平合意への道筋が、見えにくい状況である。

このため、第三次世界大戦を回避するための、抜本的な和平プロセスの構築が、急務であることが浮き彫りになっている。

経済制裁とロシアの影響

アメリカやヨーロッパは、ロシアに対して厳しい経済制裁を行った。

ロシアは、これにより苦しい状況に陥ったが、中国やインドなどとの貿易を拡大し、ある程度持ちこたえている。

一方、ウクライナも、経済的に大きな打撃を受けている。

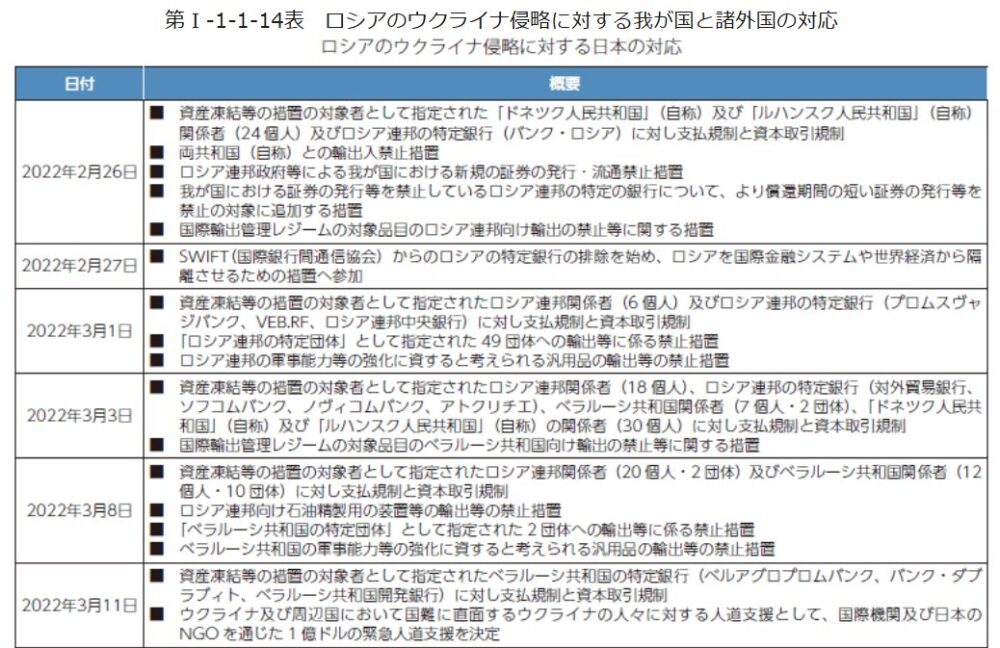

2.我が国と諸外国のロシアによるウクライナ侵略への対応

我が国を含めたG7を始めとする国際社会は、ロシアに対する制裁を強めている(第Ⅰ-1-1-14表)。具体的には、IMF、世界銀行、欧州復興開発銀行を含む主要な多国間金融機関からのロシアへの融資の防止、デジタル資産などを用いたロシアによる制裁回避への対応、ロシア中央銀行との取引制限、プーチン大統領を含むロシア政府関係者やロシアの財閥であるオリガルヒ等に対する資産凍結等の制裁、ロシアの特定金融機関及びそれらの子会社に対する保有資産の凍結、SWIFT(国際銀行間通信協会)からのロシアの特定銀行の排除、ロシア政府による新たなソブリン債の国内発行・流通等の禁止、ロシアへの新規投資の禁止等の金融措置や、WTO協定に基づく最恵国待遇の撤回、贅沢品の輸出禁止、ロシアの軍事関連団体に対する輸出禁止、国際的な合意に基づく規制リスト品目や半導体など汎用品・先端的な物品のロシア向け輸出禁止、ロシア向け石油精製用の装置等の輸出に関する制裁、石炭・石油輸入のフェーズアウトや禁止を含むエネルギー分野でのロシアへの依存低減等の貿易措置等といった、ロシアを国際金融システムや世界経済から隔離させるための対応を講じてきている。その他、各国政府において、入国ビザの発給停止といった措置が講じられていることに加え、民間企業も、ロシア事業の停止やロシアからの撤退等の行動を示している。

引用元:経済産業省 第Ⅰ部 第1章 世界経済に対する地政学的不確実性の高まりと経済リスク ※ 一部抜粋

国際社会の対応

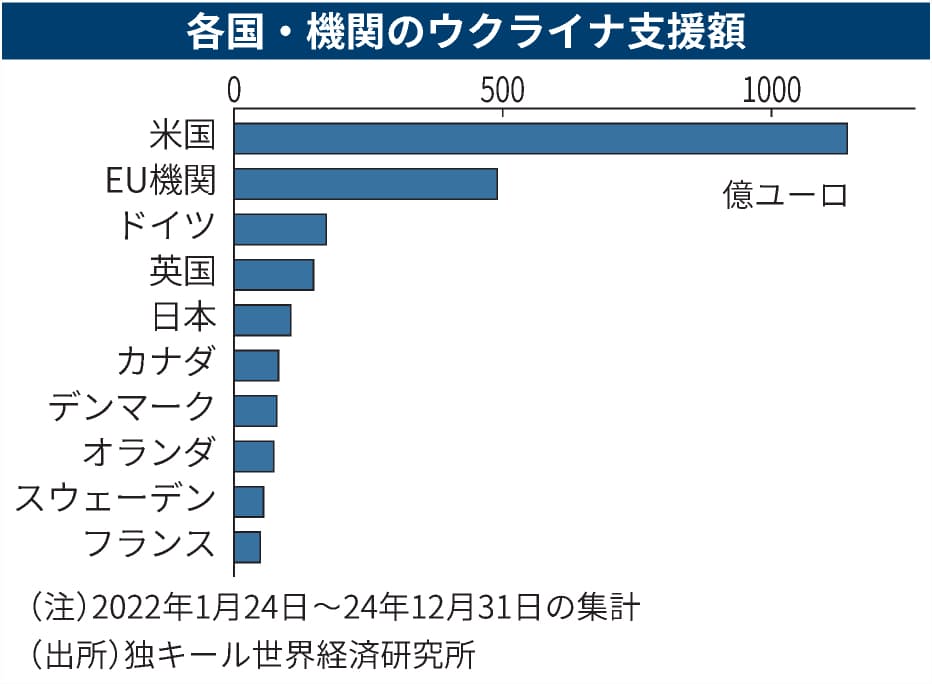

ウクライナは、西側諸国からの支援を受け続けているが、支援疲れも見え始めている。

一方で、ロシアは、自国の影響力を維持しようとし、戦争終結の見通しは立っていない。

▼ウクライナ支援 米国や欧州などの西側諸国は、2022年2月にロシアが侵略を始めたウクライナに対し支援を続けてきた。独キール世界経済研究所によると軍事・人道・財政支援の累計額は24年12月までに2670億ユーロ(約42兆円)に上った。

引用元:日本経済新聞 ウクライナ支援とは アメリカが4割、武器も供与

戦争終結の方法

ウクライナ侵攻の停戦・終結には、さまざまなアプローチが考えられる。

それぞれに長所と短所があり、単独では、決定的な解決策になりにくいのが現実である。

そのため、複合的な戦略が必要になる。

軍事力による制圧

- 効果:

✅ロシア軍を圧倒できれば、戦争を終結させることができる。 - 課題:

✅ウクライナ単独では、軍事的にロシアを圧倒することは困難。

✅NATOが直接介入すれば、戦争がエスカレートし、第三次世界大戦のリスクが高まる。

✅戦争が長引くと、ウクライナの国土や経済がさらに破壊される。

現実的には、ウクライナへの軍事支援を強化し、ロシア軍を消耗させながら、外交交渉を有利に進めるという戦略が考えられる。

経済制裁

- 効果:

✅ロシア経済を弱体化させ、戦争継続の資金を枯渇させる。

✅国民の不満を高め、政権への圧力とする。 - 課題:

✅ロシアは、資源輸出国であり、中国・インドなどの非西側諸国との貿易で、ある程度制裁を回避できる。

✅欧州の一部の国は、ロシア産エネルギーへの依存を完全に断ち切るのが難しい。

より強力な制裁を行うには、中国やインドを巻き込む必要があるが、これは非常に難しい。

金融制裁や軍需産業への締め付けを強化し、長期的に、ロシア経済を疲弊させるのが、現実的である。

外交交渉

- 効果:

✅戦争を終結させる平和的手段。

✅ロシアに一定の譲歩を求めつつ、ウクライナの主権を守る。 - 課題:

✅ロシアのプーチン政権が、「敗北」を認める形の交渉には応じにくい。

✅ウクライナ側も、領土を奪われたままの停戦を、受け入れにくい。

✅「安全保障の保証」なしでは、停戦後も再侵攻のリスクが残る。

交渉を進めるには、ロシアが「戦争継続は損」と判断する必要がある。

そのためには、経済制裁と軍事的圧力を並行して行い、ロシア側の譲歩を引き出す戦略が必要。

経済制裁+軍事支援+外交交渉の組み合わせ

2025年時点において一般的に言われている、最も効果的な戦略は、「軍事的圧力を強化しながら、経済制裁でロシアを追い詰め、最終的に外交交渉に持ち込む」という方法である。

具体的には、以下のようなアプローチが考えられる。

- ウクライナへの軍事支援を継続し、ロシア軍を消耗させる(ただし、戦争拡大は避ける)。

- ロシアの経済・軍需産業を締め付ける(特に中国・インドの協力を得る努力)。

- 停戦交渉の際に、ロシアが「戦争を続けるよりも得」と思える条件を提示する。

・ウクライナの中立化(ただし安全保障の保証が必要)。

・クリミアやドンバス地域の扱いについて、国際的な合意を模索する。 - 国際社会が停戦後のウクライナ復興を支援し、ロシアの影響力を削ぐ。

参考になる歴史的事例

- 朝鮮戦争(1950-1953年):

軍事的には休戦状態が続くが、長期的な経済制裁と外交交渉により北朝鮮の影響力は限定的に。 - 第一次世界大戦後のドイツ:

経済制裁と国際的圧力が新たな紛争を生む要因になったため、制裁だけでは不十分。 - 冷戦時代の米ソ関係:

軍事的対立と経済制裁が続いたが、最終的には外交交渉が転機となった。

今後の課題

- アメリカの政権交代:

トランプ大統領が再び就任したため、欧米の対ロシア政策が変化する可能性がある。 - ロシア国内の動向:

経済制裁が長引けば、ロシア国内の不満が高まり、政権交代や戦争終結の圧力になる可能性。 - 中国・インドの影響:

西側諸国だけではロシアを完全に封じ込められないため、中国やインドの動向が鍵を握る。

2025年時点における見解

ウクライナ戦争の終結には、「軍事支援+経済制裁+外交交渉」の三つを組み合わせた戦略が最も現実的であると言われている。

ロシアに「戦争継続は割に合わない」と思わせる状況を作り出し、外交交渉の場に引きずり出すことが、持続可能な和平につながる可能性が高いとされている。

トランプ大統領の「ディール戦法」

トランプ大統領の外交スタイルは、一般に「ディール外交」と称される。

しかし、ここではあえて「ディール戦法」という言葉を用いたい。

何故なら、ディール(交渉)とは、武器を用いずに国家同士が争う戦いであり、相手を説得・納得させるためには、精緻な言葉と深い思慮が必要とされるからである。

なお、ここで重要なのは、交渉後の展開であり、民族虐殺やアイデンティティの軽視といった行為は、決して許されるものではない。

さらに、EUや合衆国のような、対等な経済的共同体というようなもの、互いに協力し合う体制が構築されれば、戦争は回避可能となるのではないだろうか。

この様な「ディール戦法」は、従来の多国間調整や儀礼的な交渉手法とは一線を画すもので、極めて実利主義的かつ直接的なアプローチである。

以下、その特徴と通用性について推測してみよう。

トランプ大統領流「ディール戦法」の特徴

「ディール戦法」の特徴には、以下のようなものがある。

直接交渉と個人の力学

トランプ大統領は、外交の舞台において、国家間の構造的なルールよりも、リーダー個人の強い意志と直接交渉を、重視している。

相手国の指導者と直接対話を行い、双方にとって明確な「取引条件」を提示することで、合意形成を促す手法である。

利益提示型の交渉

トランプ大統領の交渉スタイルは、従来の理念論や道義的立場に基づくものではなく、具体的な経済的・政治的利益を前面に押し出す。

相手国に対し、戦争継続のコストと停戦による利益を具体的に示し、譲歩を引き出す戦略を採用する。

柔軟かつ臨機応変な対応

状況に応じて、交渉戦略を変化させる、柔軟性が特徴である。

軍事力や経済制裁など、既存の手段が限界に達している中で、「ディール戦法」は、新たなアプローチとして、従来の枠組みを超えた解決策を模索する試みである。

「ディール外交」の通用性について

トランプ大統領の「ディール戦法」は、従来の軍事力、経済制裁、外交交渉の枠組みに新たな視点を加える試みである。

直接交渉を通じ、具体的な利益と譲歩の条件を提示することで、短期的な停戦合意を狙うが、根本的な対立の解消や、長期的な和平構築には、依然として多くの課題が残る方法である。

ゆえに、トランプ大統領の「ディール戦法」は、部分的な効果を発揮する可能性はあるものの、全体的な戦争終結の万能薬として通用するかどうかは、依然として不透明である。

しかし、トランプ大統領の「ディール戦法」は、停戦や和平の実現に対して、一定の効果を発揮する可能性がある。

具体的には、次のような点で評価されると思われる。

短期的停戦合意の可能性

直接交渉により、双方が譲歩しやすい環境を整えることで、即効性のある停戦合意が成立する可能性がある。

トランプ大統領の「ディール戦法」は、直接交渉により双方の譲歩を促す手法として注目されるが、実際に「即効性のある停戦合意」を生み出した明確な事例は、現時点において確認されていないのである。

具体例:2018年「北朝鮮との交渉」

例えば、2018年に、シンガポールで開催された、北朝鮮との首脳会談においては、直接対話を通じた意向表明がなされたものの、具体的な非核化や停戦合意といった明文化された成果には結びつかなかった。

具体例:2020年「中東和平(アブラハム合意)」

また、トランプ政権下で成立したアブラハム合意は、イスラエルと一部アラブ諸国との関係正常化という成果を挙げたが、これは停戦合意というよりは、外交的合意の一形態であり、直接交渉による即時の停戦を実現した事例とは言い難い。

実利重視のため譲歩のインセンティブが明確

戦争継続による経済的損失や、国際的孤立が明確になる中、具体的な利益提示が、ロシア側にとって、戦争の継続が割に合わないと、判断させる効果が期待できる。

しかしながら、「ディール戦法」には、以下の課題もある。

- 根本的対立の解消には不十分な可能性

トランプ大統領流の手法は、短期的な停戦合意を目指すものであり、ウクライナとロシアの歴史的・地政学的対立や安全保障の問題といった、根本的な争点を完全に解決するには至らない可能性が高い。 - 信頼性の問題

一方的な譲歩や合意条件が、後に破られるリスクもあり、交渉結果が恒久的な和平に結びつく保証はない。

特に、ロシア側が、ディールによる実質的な譲歩を行うかどうかは、内外の政治状況にも大きく左右される。

ロシア・ウクライナ問題に「ディール戦法」は通用するのか?

ロシア・ウクライナ問題において、「ディール戦法」が通用するかどうかは、現状では限定的であると考えられている。

これは、以下の理由に起因する。

まず、トランプ大統領流の「ディール戦法」は、直接交渉によって双方に具体的な利益を提示し、譲歩を促す手法である。

これまでの事例として、北朝鮮との首脳会談やアブラハム合意が挙げられるが、いずれも停戦合意や全面的な紛争解決に至ったわけではなく、部分的な外交的成果に留まっている。

ロシアとウクライナの対立は、歴史的背景、民族・宗教、そして安全保障の問題など、複雑かつ深層的な要因が絡んでいるため、単一の交渉手法だけで、即効性のある解決を導くのは困難である。

次に、ロシア側は、自国の戦略的利益や、国内における支持基盤を維持するため、譲歩しやすい状況に置かれるとは、考えにくい。

ウクライナ側も、自国の主権や領土を守るという、強固な意志を背景に、容易には譲歩しない可能性が高い。

したがって、双方が「ディール戦法」によって、互いに納得する停戦条件を見出すのは、非常に困難であると、推察される。

以上の理由から、トランプ大統領流の「ディール戦法」が、短期的な緊張緩和や、部分的な合意を生む可能性はあるものの、ロシア・ウクライナ問題全体を解決するための、万能な手法としては、通用しにくいと思われている。

これ等を勘案すると、最終的な解決には、軍事、経済、外交の各手段を組み合わせた、多面的なアプローチが不可欠であると言われている。

「ディール戦法」の限界と、戦争を止めるための現実的な方法

トランプ大統領流の「ディール戦法」は、直接交渉を通じた短期的な緊張緩和や、停戦合意の形成には、一定の可能性を示すものであろう。

しかし、ロシア・ウクライナ問題のように、歴史的・構造的な対立が深い場合には、万能な解決策とはなりにくい。

したがって、軍事的圧力、経済制裁、外交交渉の各手段を統合し、多国間での合意形成や、安全保障保証の枠組みを構築する、多面的なアプローチが、戦争を根本的に止め、持続可能な和平を実現するためには、必要不可欠である。

トランプ大統領流の「ディール戦法」には、直接交渉を通じた、明確な利益提示と譲歩の誘導といった利点がある一方で、いくつかの限界が存在するのである。

以下に、「ディール戦法」の限界と、戦争を止めるための、現実的な方法について考えてみよう。

「ディール戦法」の限界

- 根本的対立の解消には至らない

「ディール戦法」は、表面的な緊張緩和や一時的な停戦合意を狙うものである。

しかし、ロシアとウクライナの対立は、歴史的背景、民族・宗教的対立、安全保障上の懸念など、深層的かつ構造的な要因が絡み合っているため、単一の交渉手法だけで、根本的な解決に結びつけることは困難である。 - 交渉相手の譲歩が得にくい

ロシア側は、自国の戦略的利益や、国内の支持基盤を維持するため、譲歩に応じる姿勢を見せにくい。

対して、ウクライナ側も、自国の主権と領土保全という、絶対的な権利を背景に、容易に譲歩することはできない。

このような状況下では、直接交渉による「ディール」が双方にとって、実質的な妥協点を見出すことは非常に難しい。 - リーダー個人の力に依存する不安定性

「ディール戦法」は、トランプ大統領のような、個人の強いリーダーシップと交渉術に依存する部分が大きい。

交渉が成功した場合には、短期的な停戦合意が成立する可能性はあるが、リーダー交代や政治情勢の変化により、合意内容が維持されないリスクがある。 - 国際的な合意形成の難しさ

現代の国際問題は、多国間の協調と、法的枠組みに基づく解決が求められる。

トランプ流の個別交渉は、国際社会全体での合意形成や、信頼醸成といった側面で、従来の多国間交渉と比べて劣る可能性がある。

戦争を止めるための現実的な方法

「ディール戦法」の限界を補完し、より持続可能な和平を実現するためには、以下の多面的なアプローチが必要である。

- 多国間外交と国際法の強化

国連やその他の国際機関を通じ、戦争行為を違法とする国際法の枠組みを強化することが不可欠である。

各国が協力し、ルールに基づく国際秩序を堅持することで、軍事行動に対する抑止力を高める。 - 経済制裁と金融圧力の強化

ロシアに対する経済制裁をさらに厳格化し、国際金融システムからの締め出しや、輸出入規制を徹底することで、戦争継続に伴う経済的負担を増大させる。

これにより、ロシア内部の戦争支持基盤を弱体化させる狙いがある。 - 軍事支援と防衛力の均衡

ウクライナへの軍事支援を継続し、ロシア軍に対抗できる防衛体制を整えることは、交渉の場において、ウクライナ側の交渉力を高める要因となる。

軍事的均衡が保たれた状況下でなければ、交渉による停戦合意も、実質的な安全保障を伴わないに留まる。 - 安全保障保証と和平構築の枠組み

停戦合意後の安全保障を確実にするために、中立国や国際機関による監視体制の構築、または、新たな安全保障条約の締結が求められる。

これにより、一時的な停戦が、恒久的な和平へと発展する環境を整えることが可能となる。 - 国内政治改革と情報の自由化

ロシア国内における政治体制の改革や、情報の自由化が進むことで、戦争を維持するための体制的な基盤が、弱まる可能性がある。

長期的には、内政改革が戦争終結に寄与する要素となり得る。

戦争を止めるために必要なこと

トランプ大統領が、戦争の悲惨さを深く理解し、戦争に伴う人的・経済的損失を好まないという姿勢は、現代のグローバルな安全保障環境において注目に値する。

しかし、「ディール戦法」が、実際に停戦や和平合意に結びつくかについては、いくつかの点で疑問が残るのである。

まず、ロシアとウクライナの対立は、歴史的背景や民族・宗教、さらには安全保障上の根本的な懸念に基づくものであり、単に譲歩を促すだけで即座に解決するものではない。

ウクライナ側が、領土回復を断固として主張するのは、国家の主権や国民のアイデンティティを守るために必然的な姿勢であり、譲歩が一方的に進められると、国内外からの反発や長期的な不安定性を招く危険性がある。

和平プロセスは、双方の譲歩と相互信頼の上に成り立つものであり、ウクライナのみが譲歩すれば成立するものではない。

ロシア側が、どの程度現実的な利益や安全保障の確保を求め、交渉に応じるかが鍵となる。

トランプ大統領流の「ディール戦法」は、確かに直接交渉を通じた、短期的な緊張緩和を狙う手法として評価される。

しかし、その効果は、交渉相手の姿勢や国際的な圧力、さらには内政情勢に大きく依存するため、万能な解決策とは言い難いとされる。

トランプ大統領は、ゼレンスキー大統領に対して、交渉のテーブルに着かない事(ウクライナが譲歩する事)は、第三次世界大戦の勃発につながる、という見解を持っているようであり、ウクライナの譲歩は、現実的な危機回避のための、一つのシナリオとして、検討に値すると考える。

しかし、その実現は、非常に困難であり、和平を達成するためには、軍事的、経済的、外交的手段を、複合的に組み合わせる必要がある。

ゆえに、ゼレンスキー大統領の英断とリーダーシップとともに、国際社会全体が、バランスの取れた和平プロセスに取り組むことが、最も望ましい道筋であると考えられる。

まとめ

「ディール戦法」とは、武器を用いず、言葉と深い思慮をもって相手を説得し、譲歩を引き出す交渉の戦法である。

ここで強調すべきは、交渉が成立した後の実施であり、いかなる場合においても民族の虐殺やアイデンティティの軽視といった行為が容認されることは決してあってはならない。

EUや合衆国のような対等な経済的共同体が、相互依存と協力を基盤として機能するならば、各国は戦争によって得られる一時的な利益よりも、長期的な経済協力によって得られる繁栄を選ぶ可能性が高まるであろう。

すなわち、武力による解決が、経済的損失や国際的孤立を招く現代において、交渉と合意を通じた平和的解決は、現実的な選択肢として大いに検討されるべきである。

しかしながら、現実の国際政治は、歴史的背景、文化的相違、安全保障上の懸念など、複雑な要因が絡み合っており、交渉だけで全ての対立を解消するのは容易ではない。

各国が真摯に対等な立場で交渉に臨み、合意後もその履行を厳格に監視するための、国際的枠組みが構築されなければ、停戦や和平は脆弱なものとなる可能性がある。

戦争の最終的な解決には、軍事、経済、外交といった各手段を組み合わせた多面的なアプローチが不可欠である。

この点は疑いようがないが、加えて、停戦後も、経済的、民族的、思想的、宗教的、文化・習慣的な面で、対等かつ尊重する関係を維持するための努力が必要である。

かつて、インディアン、エスキモー、アボリジニ、アイヌなどの先住民が、迫害や占領に苦しんだ事実を、二度と繰り返してはならず、その保証が求められる。

さらに、武力に頼らない「精神的な安全保障」を担保する仕組みの構築が急務である。